O fenômeno cultural sul-coreano

O que o sucesso mundial de produções audiovisuais, como a série ‘Round 6’, e musicais, como o K-Pop, nos diz sobre a perspectiva vinda (ou não) da Coreia do Sul

TEXTO Antonio Lira

19 de Novembro de 2021

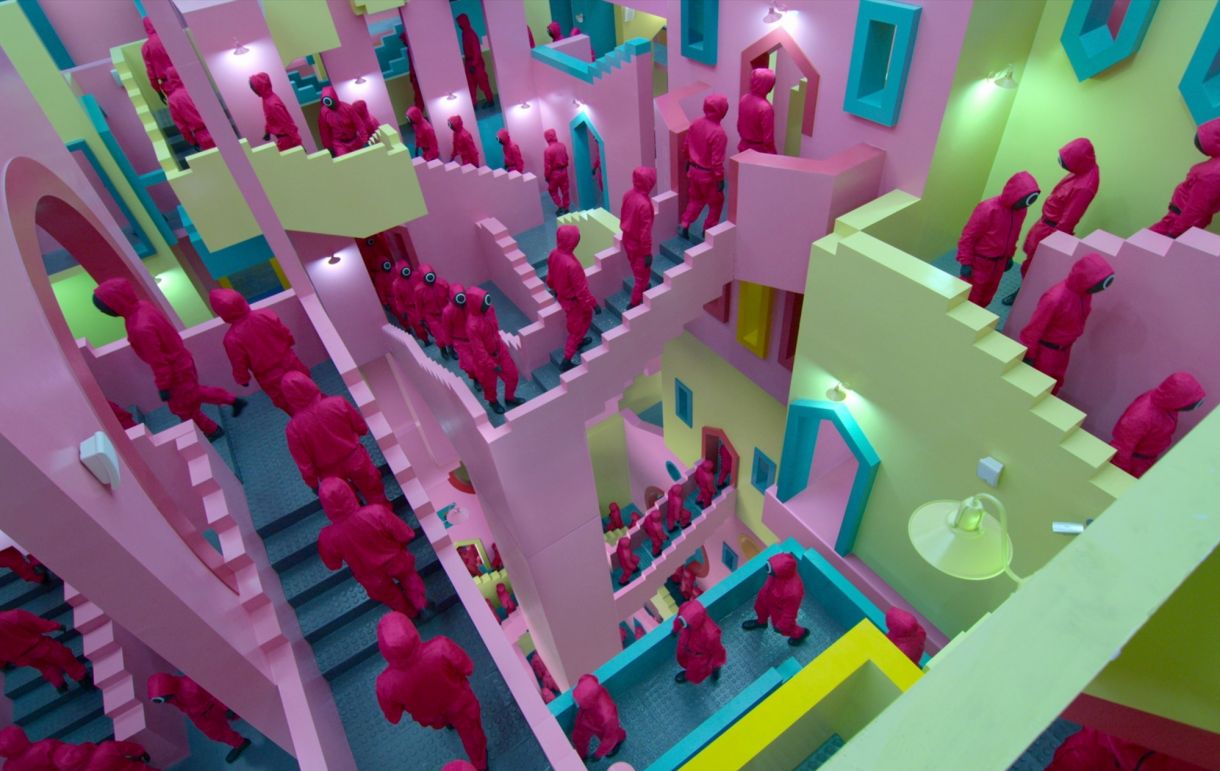

A imagem de pessoas com o uniforme rosa dos operadores dos jogos é uma das marcas do sucesso da série da Netflix

Foto Divulgação

[conteúdo exclusivo Continente Online]

Gangnam significa “ao sul do rio” e é o nome de um dos 11 distritos de Seul localizado ao sul do Rio Han. A área é conhecida pelo nível de concentração de renda e alto padrão de vida na capital sul-coreana, e costuma ser comparada a cidades como Beverly Hills, na Califórnia. Seu crescimento é uma das bandeiras da expansão econômica do país asiático nas últimas três décadas.

No ano de 2012, o distrito ficou mundialmente conhecido por conta do lançamento da canção Gangnam style, do rapper sul-coreano PSY. A música, que retrata, de forma satírica, o estilo de vida das pessoas ricas que moram em Gangnam, estreou em primeiro lugar nas paradas da Coreia do Sul, mas o sucesso não se limitou às fronteiras do seu território. O videoclipe de Gangnam style viralizou pelo mundo todo, fez a faixa alcançar o segundo lugar na Billboard Hot 100 e chamou atenção das indústrias criativas do Ocidente para a chamada “Onda Coreana”. Esse fenômeno, cujo nome foi cunhado por jornalistas chineses no final dos anos 1990, se iniciou com a exportação de dramas televisivos e tem, como seu carro-chefe, o K-Pop, um gênero de música produzido na Coreia do Sul que adapta aspectos da indústria da música anglófona para o contexto local.

Oito anos depois, em 2021, chega ao catálogo da Netflix a série Round 6 (Squid game, no original), criada, dirigida e escrita pelo cineasta sul-coreano Hwang Dong-hyuk. Em seu primeiro mês no ar, a série chegou a figurar como a mais assistida em 90 países diferentes, incluindo o Brasil e os Estados Unidos. Em 14 de outubro, no intervalo da seleção brasileira contra o Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, a Globo exibiu, inclusive, um comercial de Round 6. Ainda naquele mês, a famosa boneca da Batatinha Frita, 1, 2, 3, que faz parte do primeiro episódio da série, apareceu num shopping entre a Avenida Paulista e a Rua Augusta, em São Paulo, e em diversos outros lugares públicos ao redor do planeta. Nas redes sociais, era possível se deparar, a qualquer momento, com memes ou imagens de pessoas vestidas com o uniforme rosa dos operadores dos jogos que aparecem ao longo dos nove episódios disponíveis na plataforma.

Round 6, assim como Gangnam style, viralizou e mostrou para o mundo o resultado de mais de 30 anos de investimento num projeto econômico que, dentre outras coisas, entende a cultura enquanto uma commodity, um produto de exportação. Enquanto artistas sul-coreanos como BTS e Blackpink têm gravado com gigantes do mainstream anglófono, como Coldplay e Lady Gaga, o filme Parasita (2019) se tornou, em 2020, a primeira obra não anglófona a vencer o Oscar de Melhor Filme. A expansão do audiovisual e da música sul-coreana agora também chega ao topo das paradas de sucesso da maior empresa de streaming do mundo, numa obra que tem dado o que falar e gerado debates em todos os lugares do mundo. Tanto é que Ted Sarandos, co-CEO da Netflix, chegou a declarar que acredita que a série possa se tornar o maior sucesso da história plataforma. A declaração de Sarandos faz sentido ao assistir Round 6 e perceber como, na série, a empresa californiana reúne elementos que a consagraram, em outros momentos, e pavimentaram sua dominação internacional.

Cena do primeiro epsódio com a boneca de Batatinha Frita 1, 2, 3. Imagem: Divulgação

Há a temática anticapitalista (La Casa de Papel), o tom de distopia contemporânea (Black mirror), questões de gênero, raça e representatividade (Sense 8, Dear white people), a nostalgia e a alusão a temáticas infantis (Stranger things) e o investimento na produção de conteúdos feitos nos próprios países, com realizadores e atores locais, para gerar uma identificação local ao mesmo tempo em que se constrói um conteúdo globalizado (Narcos, The crown, O mecanismo).

Mas talvez o grande apelo de Round 6 não esteja necessariamente associado à fórmula Netflix ou ao K-Pop e ao movimento de expansão do audiovisual sul-coreano. Talvez esteja associado ao uso extensivo, em diversos momentos e de diversas formas, de uma série de clichês da cultura pop não apenas sul-coreana, mas de toda a região do leste asiático. Dos símbolos presentes nas máscaras que remetem aos controles dos videogames Playstation às temáticas relacionadas a família, tradição e honra; dos trejeitos e construções dos personagens ao mote anticapitalista do longa Parasita; das referências aos filmes de samurai ao universo dos animes e aos doramas sul-coreanos, em tudo parece que a empresa investiu toda sua expertise para a criação de um produto pop ideal.

Esse produto, que chega ao mercado numa hora bastante conveniente, serve para que a Netflix continue a expandir sua marca no mercado e no imaginário dos espectadores. Nem mesmo a escolha da canção Fly me to the moon (1954), como trilha do primeiro episódio, passa despercebida, já que música é a que toca no encerramento dos episódios da série Neon Genesis Evangelion, incontornável animação japonesa considerada um marco no audiovisual do país. A série, que trata de temas como distopias tecnológicas e regressão à infância, teve direito a um trailer na ocasião do anúncio de sua entrada no catálogo da Netflix, o que mostra que a empresa está sempre antenada às tendências do público.

Mas, se parece estranho que utilizemos referências chinesas ou japonesas para analisar um produto sul-coreano – e é legítimo que pareça, pois sabemos dos problemas que ocorrem ao abarcar culturas de países distintos de maneira homogeneizante, sem respeitar as dinâmicas de produção nacional –, basta lembrar que essa é a mesma Netflix que colocou Wagner Moura, um brasileiro, para interpretar o famoso traficante colombiano Pablo Escobar e o também brasileiro Rodrigo Amarante para fazer a trilha sonora original da série, em espanhol.

As produções da Netflix jogam nesse lugar e, durante esse processo, ocorre uma série de problemas. Como a empresa trabalha com engajamento, ela costuma também jogar com esses clichês, o que já fez suas produções serem criticadas por diversas vezes em vários países. Na série Quebra tudo: a história do rock na América Latina, por exemplo, é possível notar como a perspectiva no qual é trazido o rock produzido em países da América Latina ignora, por exemplo, países como Cuba – que sofre com um embargo pelos Estados Unidos – e não aprofunda sobre a participação estadunidense nas ditaduras que violentaram a segunda metade do século XX nesses países.

Cena do filme Parasita, vencedor do Oscar em 2020. Imagem: Divulgação

O uso de lugares-comuns, que estão bastante difundidos mundialmente, sobre territórios e realidades específicas talvez seja o aspecto mais potente e, ao mesmo tempo, mais violento das produções da Netflix. Se, por um lado, a empresa californiana dá espaço a séries e filmes que pautam, dentro do mundo pop, questões importantes relacionadas a gênero e raça, há, do outro, uma relação predatória de uma empresa dos Estados Unidos que criou, sozinha, um novo modelo de negócios que reconfigurou o audiovisual do mundo inteiro e fez gigantes como a Disney e a Globo se readaptarem. A expansão da Netflix e dos demais streamings acontece também num momento em que diversas crises econômicas acometem vários países e, como consequência, promovem o desmantelo de suas indústrias audiovisuais.

De acordo com Wagner Moura, inclusive, em recente entrevista para o programa Roda Viva, esse também é o caso do Brasil. Em meio aos ataques que o audiovisual sofre pelo governo Bolsonaro – em linha com táticas de extrema-direita internacionais –, o presidente e seus apoiadores tornam impossível a viabilidade da indústria audiovisual brasileira, que, ainda de acordo com Moura, se encontra hoje totalmente dependente dos streamings. Nesse processo, o Netflix way of life vai se espalhando ao redor do mundo e o nome e a presença da empresa vão fazendo cada vez mais sucesso e penetrando na cultura de espectadores de diversas origens e lugares distintos.

O engajamento em torno de Round 6 parece confirmar essa tendência. A série tem, inclusive, feito sucesso entre crianças, já que várias delas têm reproduzido alguns dos jogos e brincadeiras que compõem a primeira temporada de Round 6 durante a hora do recreio, em escolas da Austrália e dos Estados Unidos, por exemplo. Se você está lendo esse texto e já assistiu à série, existe uma boa possibilidade de que essa informação tenha lhe causado espanto. Afinal, a recente produção original da Netflix traz uma narrativa densa, com um elevado grau de violência gráfica e pesados dramas psicológicos.

ROTEIRO

*contém spoilers

Ambientada na Seul dos dias de hoje, Round 6 acompanha a história de Seong Gi-hun (Lee Jung-jae), um ex-operário sul-coreano que se vê perdido em dívidas, após ser demitido de uma fábrica de automóveis durante uma crise no setor. Desesperado, ameaçado, com uma mãe doente para cuidar e na iminência de perder de vez o contato com sua filha – que está se mudando com o padrasto e a mãe para os Estados Unidos –, Seong tem a oportunidade de transformar seu destino ao encontrar um desconhecido na estação Itaewon, no metrô da capital sul-coreana. Ele lhe entrega um cartão com um telefone, avisando que, se o protagonista assim quisesse, poderia entrar em contato para participar de uma série de jogos no qual haveria a possibilidade de faturar muito dinheiro.

A grande virada, que aparece logo no primeiro episódio, durante o primeiro jogo, é a revelação de que todos aqueles que perderem ou forem desclassificados serão assassinados imediatamente, à sangue frio, pela equipe que organiza a competição. A cada pessoa morta, o cofre que fica localizado no dormitório dos jogadores se enche de mais dinheiro. E, ao fim dos seis jogos – que são todos baseados em brincadeiras de criança tradicionais da Coreia do Sul e do mundo –, o montante será dividido entre os sobreviventes. Enquanto isso, um grupo de homens ricos que falam em inglês – e é apenas isso que sabemos sobre eles – assistem, em camarotes de luxo, aos 456 jogadores se enfrentarem durante a competição, enquanto apostam dinheiro como se eles fossem cavalos de corrida. Paralelamente a isso tudo, um ex-policial se infiltra na ilha onde se realizam os jogos e tenta desvelar a natureza da tenebrosa organização que está por trás da realização deles.

Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) é o protagonista da história. Imagem: Divulgação

Graças à sua temática, lida enquanto anticapitalista, a série tem despertado debates políticos ao redor do mundo. Como haverá eleições presidenciais na Coreia do Sul em 2022, diversos candidatos já começaram a utilizar parte da iconografia e dos símbolos da série em suas campanhas. Veículos progressistas ao redor do mundo destacaram a crueza da violência exibida no show como um ponto positivo. A jornalista E. Tammy Kim, que pesquisa a influência sul-coreana no imperialismo estadunidense, escreveu um artigo para a revista progressista dos EUA, The Nation, onde afirma que não se trata de “uma série sutil, nem em suas políticas ou tramas”, mas de uma obra que, assim como o capitalismo, é “sangrenta, mesquinha e implacável”.

Contudo, mesmo entendendo essas potências, é impossível não deixar de perguntar quais as possibilidades e os limites existentes ao se discutir uma temática abertamente anticapitalista falando de dentro de uma das maiores empresas de entretenimento dos Estados Unidos, país que segue sendo o centro da economia capitalista e da produção cultural global. Se a aposta da Netflix evidencia a potência das indústrias criativas sul-coreanas, não deixa de trazer também um movimento que embala uma série de tradições distintas num produto internacionalizante com uma cara regional, o que serve para atender a uma parcela das reivindicações por maior representatividade ao mesmo tempo em que reitera o lugar hegemônico de uma empresa de audiovisual da Califórnia.

Round 6 é um marco na representatividade e parte importante do crescimento da produção audiovisual sul-coreana que consegue fazer algo que, durante muito tempo, não se achava que era possível: romper a barreira da anglofonia. Esse movimento é importante, deve ser celebrado, mas não pode nos fazer esquecer das extensas relações geopolíticas entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul, que é, inclusive, um país até hoje em guerra contra a Coreia do Norte. Mas que, seguindo os roteiros da Guerra Fria, segue há anos sem disparar nem uma bala e conta com a produção cultural como uma de suas armas principais. Não é à toa que o K-Pop já foi utilizado em encontros diplomáticos entre Norte e Sul.

Se olharmos com atenção, talvez a maior potência dos produtos culturais da “Onda Coreana” – que aparece mais como denúncia em Parasita e como sintoma no embranquecido e ocidentalizado K-Pop – seja realmente a exposição dos efeitos nefastos que o modelo de desenvolvimento econômico e cultural neoliberal tem causado ao conjunto não só da população sul-coreana, mas do mundo inteiro. Nos nossos modos de vida, na maneira como nossas sociedades são organizadas, na forma como se produz e se consome cultura e, sobretudo, nas nossas subjetividades.

As contradições, problemáticas e complexidades dessas manifestações jogam na nossa cara os problemas de um modo de vida que, paradoxalmente, segue sendo reiterado pelas mesmas obras que os pretendem denunciar. E, mesmo que a série perca o fôlego em alguns momentos e cause constrangimento em outros, pela falta de sutileza, é inegável que ela é um sucesso – e não apenas pelos números. É um sucesso porque segue à risca a tradição da Netflix de manter o espectador grudado na cadeira, de se tornar assunto comentado em todos os lugares do planeta e de nos fazer ansiar pelo ano que vem, quando a segunda temporada, que já tem sido assunto de entrevistas com seu criador, irá estrear na plataforma de streaming. Será que Seong Gi-hun irá seguir a sua trajetória enquanto ícone pop internacional e, agora com os cabelos vermelhos, se tornar protagonista de uma história de vingança produzida no leste asiático?

ANTONIO LIRA é jornalista, músico, pesquisador em comunicação e mestrando pelo PPGCOM/UFPE.