Imagem Reprodução

É o título da autobiografia do lutador de boxe Joe Louis. Para os “fabricados antes da guerra”, como gostava de dizer Paulo Vanzolini, não seria necessário explicar que se trata do maior peso pesado que o mundo já viu. Antes preciso dizer quem “era”, palavra que me dói pronunciar em relação ao amigo Vanzolini, falecido há alguns anos. Vivo citando os amigos ilustres por acreditar no ditado “diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és”. Vanzolini foi o maior zoólogo que o Brasil já teve. Sua descoberta de separar os bichos através dos parasitas reabriu a classificação universal. Também a teoria dos refúgios, hoje aceita no mundo inteiro, também de forma independente, é de sua autoria, e reforçou a descoberta de um alemão mas que não dispunha dos dados encontrados por Vanzolini. Para mim, um rapaz vindo do interior, como diz a moda de Belchior, é uma glória.

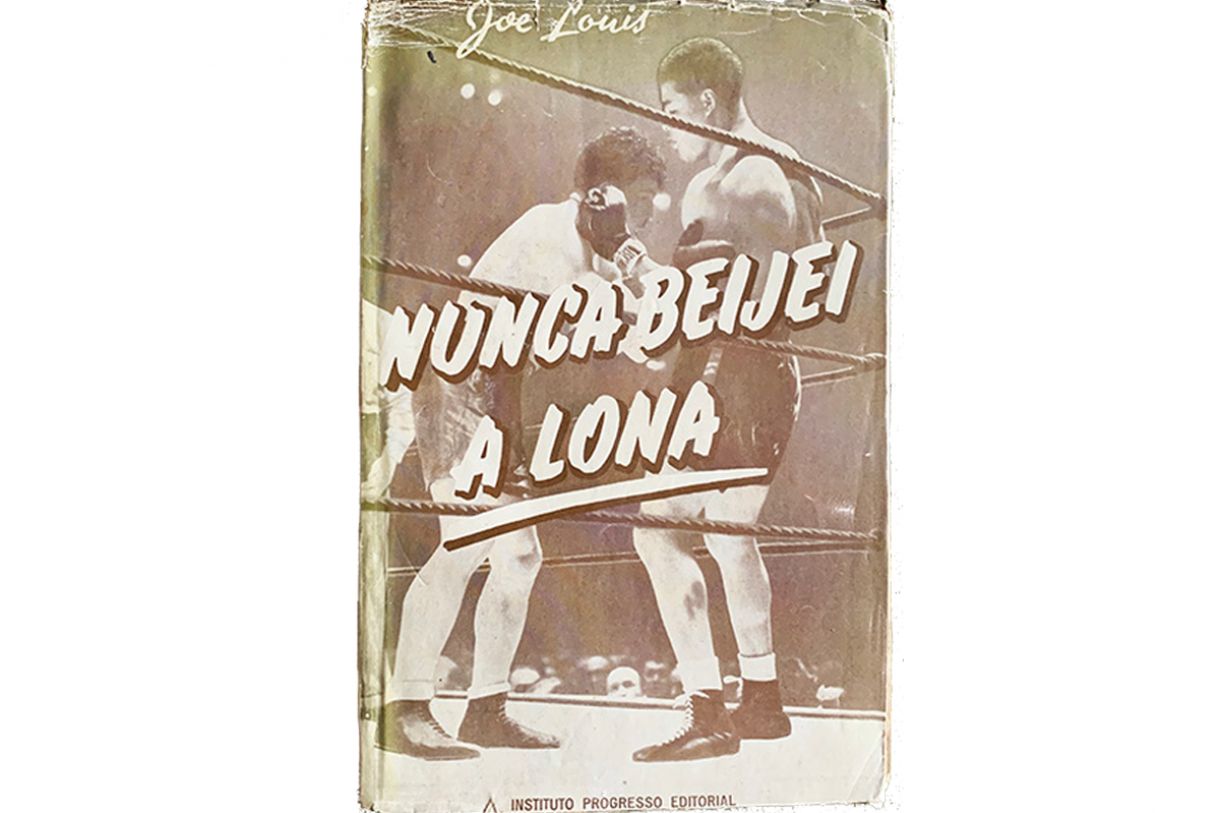

Não que eu queira me aprofundar na vida de Joe Louis ou de outro qualquer boxeador: mas, agora, nos 89 anos, há alguns livros que não gostaria de morrer sem ter lido. Há cerca de um ano pedi a uma amiga para procurar na internet. Ela achou mas considerado livro raro, preço nas alturas. Deixei passar. Depois a vontade voltou. Pedi a ela para procurar de novo, agora dois: Nunca beijei a lona e As neves do Kilimanjaro, de Hemingway. O de Joe Louis, somente para não deixar de ler, sem esperar grande coisa. Aliás, de uns tempos para cá, pensava que tinha deixado de gostar de ler. Quando comecei, não larguei mais. Passava o dia agarrado no livro.

Naquela época da guerra, dada a escassez de ídolos mundo afora, a mídia ocupada com o conflito, mesmo no Brasil, esse era o assunto quase único. Papai era assinante do Jornal do Commercio em Ipojuca e quando o jornal chegava às 4h00 da tarde já alguns leitores esperavam, como Seu Barreto e Seu Zezinho Wanderley, e eu ouvia os comentários. Desde então, eu com seis anos de idade, o nome de Joe Louis se tornou familiar. Lembro-me que alguns torciam por Hitler e consequentemente pelo alemão Max Schmeling, para quem Joe Louis tinha perdido a primeira luta. Quando treinava para a revanche – vi agora no livro – foi chamado à Casa Branca em Washington e o presidente Franklin Delano Roosevelt em pessoa lhe disse: “Você sabe, Joe, a América nunca deve perder.” Apapou-lhe os músculos e sorriu. De fato, Joe Louis ganhou por nocaute. Derrubou-o várias vezes até que Schmeling ficou estendido no chão sem poder se levantar.

Vanzolini tinha toda razão nessa divisão de nascido antes da guerra. É inacreditável o que os nascidos depois não sabem. Não é somente Joe Louis. Fiz um teste. Saí perguntando quem era Henry Fonda, Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Tyrone Power, Allan Ladd, Errol Flynn, John Wayne: ninguém sabia, mesmo os aficionados ao cinema. Nunca poderia acreditar que, ainda vivo, me depararia com um mundo em que ninguém mais soubesse quem são essas pessoas. Naturalmente não podemos conversar. Por mais que tenha intimidade com meus filhos, e netas, gente de boa escolaridade, olho para eles e sei que me são estranhos, que não pertencem ao meu mundo. Quando penso numa cena de Robert Mitchum, o cavalo caído no chão, ele tirando a sela, jogando no ombro e dizendo: “Um cavalo chamado Lágrimas”, não tenho com quem comentar. Até o vocabulário agora é outra língua. Não estou certo de que entendo português se em cada artigo há palavras que não sei o que significam.

Aliás, já no livro de Joe Louis, perdi muito das magníficas descrições das lutas por não conhecer os nomes dos golpes. Mas o livro é tão encantador que é como se a gente conhecesse. Por coincidência, o segundo conto de As neves do Kilimanjaro é uma luta de boxe, Cinquenta mil. Acredite se quiser, parecia uma continuação do livro de Joe Louis.

Eu fico em dúvida sobre minha concepção de literatura. Escrever despontou em mim ao mesmo tempo que desenhar, porque pintar já era mais complexo e eu nem sabia nada de tela nem de tinta para pintura. Nas turmas por onde passei, eu era o bamba tanto de redação quanto de desenho. O professor de português, Irmão Basílio, levava minhas redações para ler em outras turmas, além de mostrá-las a outros Irmãos, como certa vez Irmão Timóteo me chamou à biblioteca, de que tomava conta, e perguntou se efetivamente eu escrevera aquelas histórias sem interferência de ninguém. Por essas e outras, chegou uma hora que me passou pela cabeça que eu iria ser escritor. Irmão Basílio gostava quando eu incluía expressões locais.

Ao mesmo tempo, Irmão Stanislau dava pontos nos problemas de desenho geométrico, quando na página anterior, das duas que se abriam no caderno Raphael pequeno, para um desenho livre que eu fazia nos cadernos de todos, ao lado da anotação dos dados.

Mas prevaleceu o lado de ler-escrever e me botaram na cabeça que eu deveria estudar advocacia. E de fato passei no vestibular sem pegar no livro. Mas aí, somente aguentei na Faculdade de Direito do Recife, a única que existia na época, pelos colegas, até de outras turmas, que gostavam de arte e poesia. Foi então que a pintura venceu, por puro acaso, por encontrar na rua com Ivan Carneiro, ex-colega de colégio marista que me convidou para fazer parte de um certo Atelier Coletivo, que ia ser fundado. A partir desse dia, em vez de ir para a Faculdade passei a frequentar o Atelier. E assim como nada sabia de pintura, nada sabia, e continuo sem pretender saber, de literatura. A grande diferença é que, para me meter a conhecer literatura, tinha que ser fluente em pelo menos francês, inglês, italiano, espanhol, e não me dispunha a tal. Em pintura não há essa necessidade inicial.

Escrevo hoje o mais diretamente possível, sem palavra difícil, seguindo aquela regra: de duas palavras, escolha a mais comum; se as duas forem igualmente comuns, escolha a mais curta.

---------------------------------------------------------------------------------

*As opiniões expressas pelos autores não representam

necessariamente a opinião da revista Continente.