Entre crises, o jornalismo resiste [parte 2]

TEXTO Débora Nascimento e Luciana Veras

03 de Abril de 2023

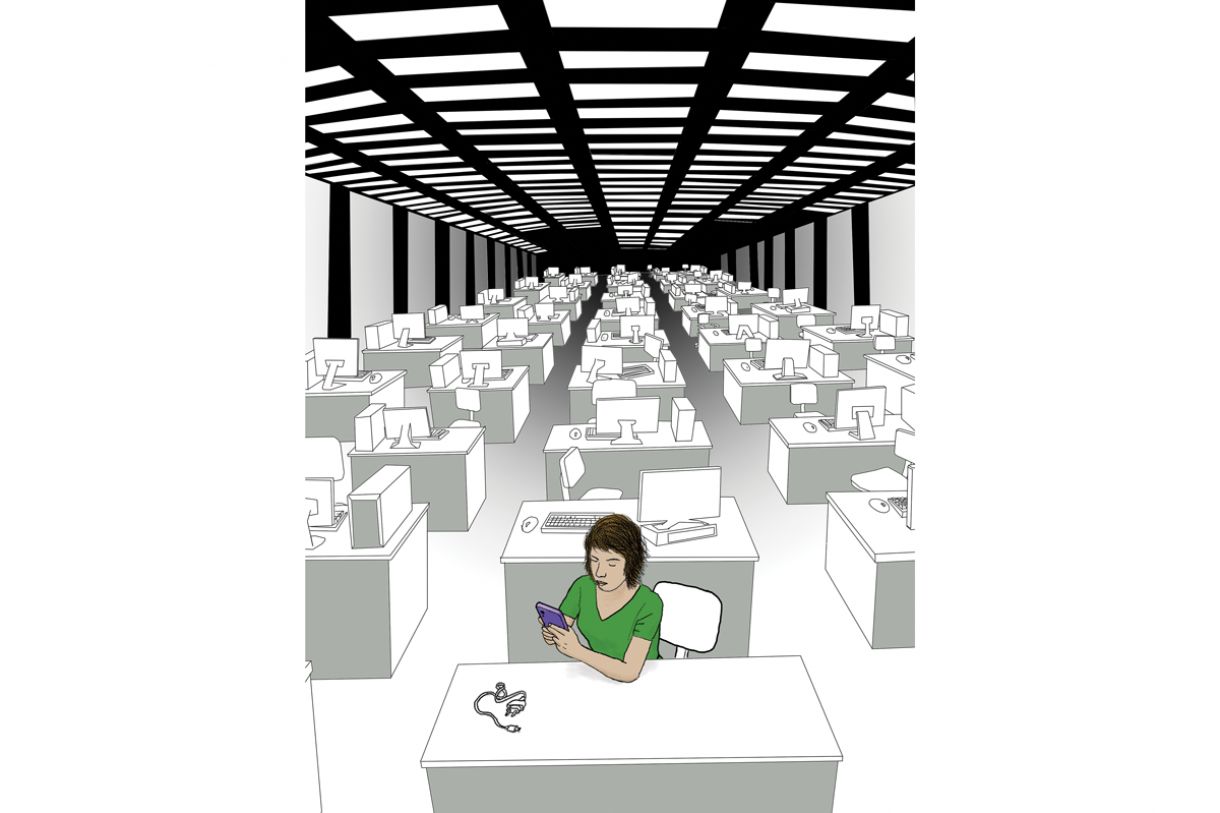

Ilustração Yellow

[PARTE 2 | continuação da reportagem da ed. 268 | abril de 2023]

Assine a Continente

A crise do jornalismo tem raízes profundas. “O início é a própria crise do modelo de mídia e a crise dos grupos de mídia nacionais a partir de 1999. A década de 1990 foi o período de maior pujança do jornalismo impresso mundialmente. E no final da década, como havia muito dinheiro sobrando no mundo, houve o endividamento desses grupos para poder ampliar a produção. Daí veio a crise de 1999, desvalorização do câmbio e, junto, a constatação da crise do modelo tradicional de mídia, com a entrada da internet e das redes sociais. Isso leva a um aperto de rumo da mídia para tentar encontrar um modelo”, analisa o veterano jornalista Luis Nassif, que cobre as áreas política e econômica, com passagens pela Veja, Folha de S. Paulo e TV Cultura, sendo responsável pelo canal e site GGN.

A fissura inicial no castelo da indústria da informação começou em meados dos anos 1990 e no coração de uma das maiores arrecadações da época, os anúncios classificados. “A primeira bomba foi Craigslist. Em 1995, Craig Newmark, um desenvolvedor de San Francisco, lançou um serviço pequeno de classificados grátis. Só quatro anos depois, quando viu que o negócio tinha enorme potencial, Craigslist virou uma empresa e começou a se espalhar pelo mundo. Em poucos anos, Craig dizimou os classificados, que respondiam por uns 40% ou até 50% do faturamento dos jornais”, escreve Rosental Calmon Alves, professor titular de Jornalismo na Universidade do Texas, no artigo Lições da crise americana - Jornais minguam ou desaparecem, mas novos modelos tentam salvar o jornalismo (2019).

Mas o Craiglist ainda era um problema menor, em comparação ao que viria em seguida. Em 1998, foi lançado o Google, até então encarado apenas como um inofensivo sistema de buscas, que ajudaria, inclusive, os jornalistas a pesquisarem informações. “Seus dois jovens fundadores não só criaram o melhor motor de busca do mundo, mas também um modelo de negócio baseado num novo tipo de publicidade, muito barata e muito eficiente, a partir do uso de dados pessoais que iam recolhendo e que eram usados para entregar apenas anúncios que interessavam ao consumidor. Se o anúncio não funcionasse, não só o anunciante não tinha que pagar, mas ele ia sendo rebaixado no ranking até ser expulso”, explica Rosental. Luis Nassif teve passagem por vários veículos e, hoje, dirige o GGN, site e canal de notícias. Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado/Divulgação

Luis Nassif teve passagem por vários veículos e, hoje, dirige o GGN, site e canal de notícias. Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado/Divulgação

Já em 2008, os jornais se viram em meio a um contexto nada animador. “De um lado, a recessão americana, mais uma crise cíclica, circunstancial, as vacas magras a que me referia, que ia passar. E, de outro lado, uma crise estrutural, que não ia passar. Já tinham perdido os classificados e começavam a desaparecer também os display ads, os anúncios grandes. A circulação caía, ainda que este não fosse o problema. O problema eram e são os anúncios, que encontraram outros caminhos”, conclui Rosental.

Esses “outros caminhos” incluem as mídias sociais, onde os anúncios vão parar nas mãos das big techs ou de influencers. E as informações e as opiniões circulam gratuitamente. “Pouca gente vai querer pagar por uma coisa que está sobrando, que é conteúdo para ler”, afirmou o jornalista e roteirista Bruno Torturra, entrevistado por Antonio Lira para a Continente de fevereiro deste ano. “O jornalismo, hoje em dia, está competindo com qualquer coisa. Está competindo com o Instagram do psicólogo. A gente está competindo não com jornalistas, a gente está competindo com a sociedade hiperconectada”, diz o roteirista do Greg News, sublinhando que as redes sociais precisam ser entendidas como estruturas de interesse e utilidade pública. “A gente está transformando a camada mais importante da democracia, que é a da comunicação e das relações humanas, em um feudo e só a parte analógica é uma república democrática. Aí, dá essa disfunção. O Carlos Bolsonaro vira um cara mais influente do que o editor da Folha de S. Paulo”.

Fora a crise econômica que se abate no jornalismo, há uma crise também de credibilidade. Segundo Luis Nassif, um dos eventos que ajudaram a engendrar essa turbulência que atingiu a mídia hegemônica foram as mortes de alguns dos principais pioneiros, como Otávio Frias, da Folha de S. Paulo, e Roberto Marinho, d’O Globo. “Os herdeiros acabaram sendo influenciados por Roberto Civita, da Abril, que voltou dos Estados Unidos com a fórmula de [Rupert] Murdoch, da Fox News. Ou seja, ‘vamos pegar o público de ultradireita, usar as fake news, usar os algoritmos, ganhar influência política. Em vez de apoiar partidos políticos, nós vamos ser o verdadeiro partido político. E, com a influência política, nós vamos ganhar leitura e vamos impedir a entrada dos competidores’. Então, a partir daí, você tem uma deterioração violenta do jornalismo”, avalia o jornalista.

Para Nassif, essa deterioração também foi alimentada pelo próprio jornalismo quando alguns grandes veículos embarcaram na chamada guerra cultural. “Todo aquele universo de influenciadores que eram artistas, cantores, escritores, jornalistas e acadêmicos que compõem, digamos assim, o universo da formação da opinião pública, começou a ser limado, principalmente aqueles que tivessem teses progressistas ou fossem de esquerda. Então, começou ali, em 2005, 2006, um jornalismo de ódio e a influenciar as corporações públicas. Vem o Mensalão, vem a Lava Jato e o jornalismo passa a ser panfletário, sem nenhum respeito aos fatos, com fake news de toda ordem, com parcialidade de toda ordem, até que chega o momento em que todo esse modelo é apropriado pelos corruptos bolsonaristas nas redes sociais, que passam a ganhar vida própria. E o jornalismo não conseguiu se recompor”, avalia.

O período da pandemia, segundo Nassif, foi um momento em que o jornalismo corporativo tentou recuperar um pouco de sua credibilidade, apostando na ciência. “Mas perdeu muito o fôlego. Hoje, os repórteres têm medo. Acabou aquele pacto que havia antes de um jornalista conhecido trazer leitura e credibilidade para o jornal. A partir de 2005, é tudo ‘ordem unida’: a ordem agora é ser a favor do Lula, a ordem amanhã vai ser o novo impeachment. O Cláudio Abramo dizia que o jornalismo é o exercício do caráter. Eu diria que o jornalismo da grande imprensa perdeu o caráter. E o jornalismo alternativo ficou fazendo guerrilha, também preso nas próprias bolhas. O que ocorreu, especialmente no período de 2005 até o impeachment, não tem paralelo na história da imprensa brasileira, com notícias falsas disseminadas. A maneira como endossaram todas as manipulações da Lava Jato, para mim, foi o ponto mais baixo da história do jornalismo brasileiro”, critica o jornalista.

Para Nassif, o maior problema do jornalismo corporativo brasileiro, atualmente, é a subordinação total ao mercado financeiro. “O mercado começou a entrar nesse universo jornalístico também. O BTG comprou a editora Abril, a XP Investimentos, hoje, tem uma infinidade de jornais ligados a grupos financeiros. E quando você pega a Folha, hoje, é um apêndice do UOL, que virou um banco. Os interesses do UOL e da Folha são interesses do mercado. A CNN, por coincidência neste momento, é a primeira vez que eu estou vendo atacar os juros altos. Até então, era subordinação total ao Banco Central e ao mercado. Essa subordinação do jornalismo ao mercado é um horror”, reclama.

Nassif também lembra o grau de influência que havia na grande mídia, nos anos pós-ditadura. Jornais como a Folha poderiam ditar opiniões no país, pois atraíam a atenção de um público diversificado. “O grau de influência era tão grande da imprensa escrita, na época, que você conseguia, através de uma coluna, mudar a realidade. Hoje, o jornalismo é muito diluído. As pessoas não acompanham mais os jornais, elas vão atrás da notícia que está bombando naquele momento. Isso dificulta muito um papel essencial do jornalismo, que era a mediação.”

Na mediação, o jornalista tinha, por exemplo, a liberdade para ser contra ou a favor de qualquer ação governamental. Mas, para Nassif, no contexto atual, qualquer crítica ou elogio pode atrair a reação raivosa de leitores, apontando um suposto interesse de um jornalista. “Então, ficou muito difícil fazer jornalismo. Uma coisa é ser prisioneiro do patrocinador, que é o que acontece com o jornalismo corporativo. Outra coisa, muito ruim também, é ser prisioneiro do leitor”, considera.

***

Adriana Santana é professora do curso de Jornalismo da UFPE.

Imagem: Leandro Lopes/Divulgação

Em meio a um turbilhão de informações, conquistar e manter um público leitor é tão essencial hoje quanto foi em algumas décadas atrás. “A gente vivia a pressão do departamento comercial, mas isso se dá, agora, de maneira muito mais intensa, porque quem vai determinar isso, quem é o comercial também é o leitor e a leitora via acesso, a quantidade de acesso que um post tem, se ele viraliza ou não, a quantidade de pessoas que leram aquela matéria. E, muitas vezes, é um acesso que dura 30 segundos. Então, é muito mais o acesso do que a permanência, ou seja, a leitura, de fato, daquele material. É o acesso que vai determinar o sucesso do que está sendo publicado. Não importa muito bem o que é publicado, muitas vezes”, afirma a jornalista Fabiana Moraes, colunista do Intercept e professora do curso de Comunicação Social da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Para a premiada jornalista pernambucana, autora dos livros O nascimento de Joicy (2015) e A pauta é uma arma de combate (2022), ambos lançados pela Arquipélago Editorial, o jornalismo pode encontrar caminhos diferentes, apontando o trabalho de novos coletivos de imprensa como uma das saídas. E esses grupos, como não estão presos a anunciantes, são os que encontram maior liberdade para apurar e fazer denúncias relativas a empresas privadas. “Projetos como O Joio e O Trigo, Marco Zero, The Intercept, Agência Pública são alguns dos poucos que falam dos setores privados. Porque a imprensa daqui não peita empresa privada, é muito difícil. Peitou, na Lava Jato, a OAS, a Odebrecht, pois, mesmo que ela levasse uma porrada de emprego e detonasse essas empresas, tinha a ver com botar no poder um novo salvador do Brasil, como tentaram fazer com Sérgio Moro. Então, eu vejo pessoas que estão interessadas em cobrir setores privados e que não vão conseguir fazer isso trabalhando em grandes jornais. E como não associar as grandes empresas que são fortemente anunciantes como a HStern, que é o nome que apareceu no genocídio Yanomami?”.

Esses coletivos de jornalismo, aliás, fazem parte dos propósitos dos novos formandos da área. Para a jornalista e professora do curso de Jornalismo da UFPE Adriana Santana, essa é a principal diferença que se dá em relação aos formandos das décadas de 1970, 1980 e 1990. “A lógica da gente, pelo menos a maioria das turmas, que seguia o próprio projeto pedagógico da maioria das universidades das faculdades de Jornalismo, era assim: vamos formar profissionais que vão atuar em empresas jornalísticas, empresas midiáticas. Muito do projeto pedagógico dizia respeito a essa segmentação, também. Nas disciplinas, só impresso, disciplinas para TV e pouco ou nada, na verdade, relacionado ao mundo corporativo, do ponto de vista do gerenciamento por parte do próprio repórter”.

Segundo a docente, os alunos, hoje, já entram com outra perspectiva. “Embora ainda haja a ideia de o jornalista ser um profissional de empresa jornalística, muita gente já chega no primeiro e no segundo períodos com vontade de formar um coletivo, por exemplo, de jornalismo ou de entender os meandros de um financiamento. Ou já entram com a vontade, com a perspectiva de, no trabalho de conclusão de curso, desenvolver um projeto, que vai ser o trabalho delas daqui pra frente. Várias pessoas, inclusive, se formaram com essa ideia, de ter uma empresa, um coletivo de jornalismo e ir atrás de captação de recursos. Essa perspectiva não existia para minha turma de faculdade. A gente não vinha muito com essa ideia de que a gente poderia gerenciar nossos projetos.”

Por conta dessa perspectiva mais ampla do novo mercado de jornalismo, foi desenvolvido um projeto pedagógico mais abrangente. “Um novo projeto pedagógico ou que a gente não compartimenta mais as disciplinas por suporte, Rádio, TV... A gente está pensando nas disciplinas do ponto de vista da linguagem, audiovisual, digital. A gente trabalha em relação a essa perspectiva da linguagem justamente para não engessar o curso em suportes que, em um dia, existe, no outro, não existe mais. Eu acho que isso já é um movimento que diz muito respeito a essa crise que a gente está vivendo hoje, de um jornalista fazer tudo e muitas vezes não ser o empregado de uma empresa”, explica Adriana.

Para a professora, que foi repórter do Jornal do Commercio, a lógica de crise do jornalismo é uma constante tanto na vida acadêmica, quanto nas redações: “Eu lembro que quando a gente entrou no jornalismo, havia uma grande crise nos jornais. Havia aquela ameaça do fim do papel, aquela perspectiva cataclísmica, que a internet ia acabar com o jornalismo. Então, a gente tem vivenciado uma série de crises. Notadamente agora, a gente tem vivenciado várias crises dentro de uma crise só. E, mesmo assim, eu fico me perguntando, meu Deus, o jornalismo ainda atrai muita gente. Nossos cursos de Jornalismo continuam sendo os mais concorridos no SISU, as notas de corte são cada vez maiores. As pessoas se interessam muitíssimo, mesmo sabendo de toda dificuldade. A gente pensa num mercado como o nosso, em Pernambuco, um mercado que já foi muito maior, muito mais amplo, hoje é bem restritivo, com uma série de problemas trabalhistas e ainda assim, às vezes, eu até me sinto uma fraude, formando por ano, 40 pessoas. Para onde elas vão? Mas essas pessoas vêm com tanta gana, sabe? Com tanta paixão pelo jornalismo, que eu penso, não é possível! Estão vislumbrando um futuro que a gente agora não está conseguindo ver”.

***

Nas semanas que antecederam o fechamento desta reportagem, as crises do jornalismo seguiam repercutindo, como as discussões sobre o impacto do possível uso de inteligência artificial, a exemplo do Chat GPT, na imprensa. Enquanto isso, o Choquei, um perfil de fofocas sobre celebridades com 19 milhões de seguidores no Instagram, continuava como o arauto das notícias mais quentes, mesmo replicando conteúdo de veículos de comunicação. A conta, lançada em 2014 pelo fotógrafo goiano Raphael Sousa, viralizou em 2022 com notícias sobre a Guerra da Ucrânia e informações sobre a campanha de Lula, algumas delas repassadas com exclusividade por Janja. O Instagram é alvo de debates acerca dos limites entre fofocas e jornalismo, bem como reprodução de conteúdo jornalístico.

Ilustração: Yellow

O Instituto Vladimir Herzog, a Fenaj, a Abraji e diversas entidades da sociedade civil divulgaram uma nota alertando “sobre o uso de ações judiciais como forma de intimidação à imprensa”, a partir do caso da repórter Schirlei Alves, de Santa Catarina, citada em seis processos judiciais movidos pelo juiz e pelo promotor de Justiça do caso Mariana Ferrer e pelo advogado de defesa do acusado de estuprar a influenciadora digital. Foi a matéria de Schirlei para o The Intercept Brasil que descortinou o escândalo da audiência em que a misoginia dos homens da lei humilhou a vítima; em retaliação e no estilo lawfare, a jornalista é agora enquadrada como ré.

Este debate, presente sob outros prismas em edições anteriores da Continente, não se encerra nos tópicos levantados nesta edição. E dele, muito provavelmente, surgirão outras discussões. Afinal, mesmo em crise, o jornalismo não está em vias de extinção. Criatividade, versatilidade e resiliência são características inerentes a essa profissão, que acompanha as transformações da sociedade com o espírito crítico e o dever de registrá-las.

Porque, enquanto houver pessoas como Alexia Faustino, 21 anos, aluna do 5º período de Jornalismo no Centro Universitário Sete de Setembro (UNI7), em Fortaleza, a gana e a paixão nunca vão naufragar. Ela largou Publicidade e Propaganda por enxergar “mais propósito no Jornalismo” e para apostar “numa missão de compromisso com a sociedade”: “É preciso ter ética, principalmente quando se trabalha em internet, lugar onde todo mundo acha que pode fazer o que quiser, e responsabilidade para se noticiar. Quero trabalhar com direitos humanos. Acredito no jornalismo como algo que vai impactar positivamente a vida das pessoas”. Um depoimento que nutre e traz esperança.![]()

DÉBORA NASCIMENTO e LUCIANA VERAS, repórteres especiais da Continente.