Um estrangeiro no Recife

Leia trecho do romance ‘Não me empurre para os perdidos’, lançado pela Cepe Editora

TEXTO Maurício Melo Junior

05 de Novembro de 2020

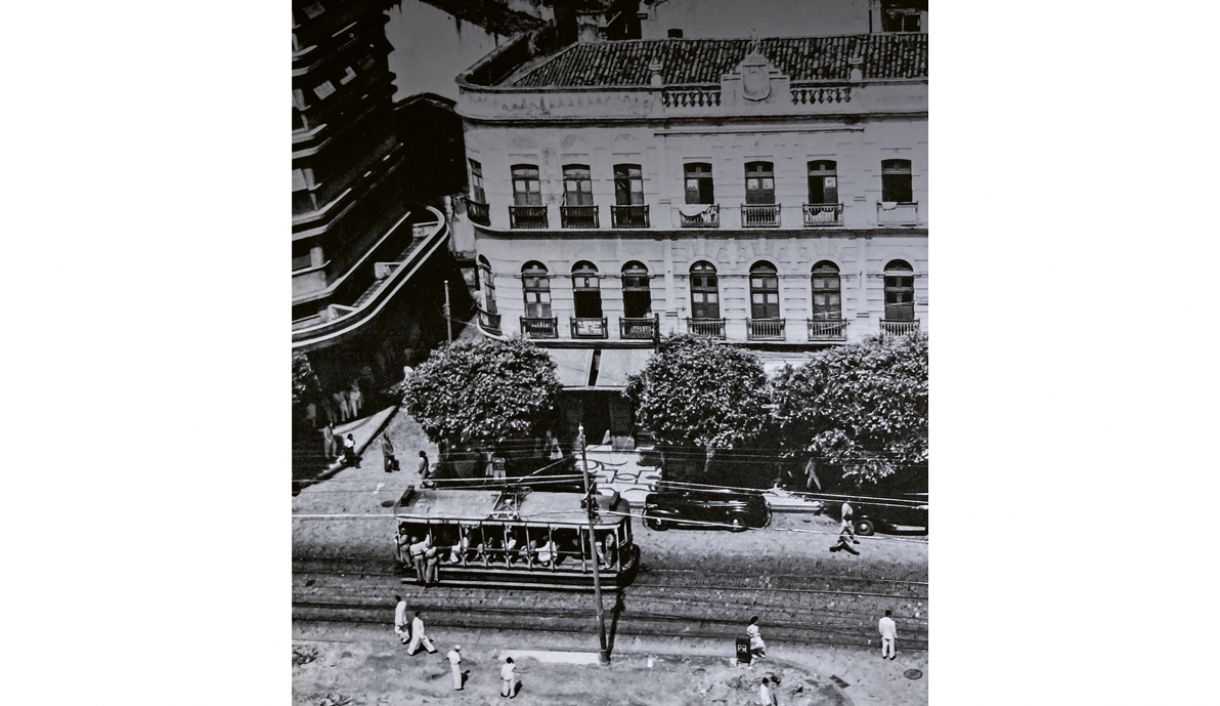

Recife, Pernambuco, 1940

Foto Acervo de Benicio Dias

[conteúdo na íntegra | ed. 239 | novembro de 2020]

contribua com o jornalismo de qualidade

DOIS SOLDADOS: UMA GUERRA

Capítulo I

Feldman, um soldado execrado, ciente de ser aquela a última caminhada, marcha sereno. Não tem orgulho de sua vida no Exército da Astreia nem se envergonha das acusações que lhe imputam. Ao seu lado, Brian, soldado também renegado das forças regulares da Malacia, enfrenta sereno a mesma trilha. A guerra entre as duas nações selara a sorte comum dos dois homens. Momentaneamente unidos em uma Corte Marcial, os exércitos inimigos sentenciaram a mesma punição: pena de morte; a mesma acusação: alta traição.

No instante em que caminham um único pelotão de fuzilamento formado por soldados dos dois exércitos os espera.

Feldman pensa no pai. É a imagem do general entrando em casa que aparece na soleira da porta que se abre para o pátio onde o pelotão aguarda por ele e pelo companheiro de fortuna.

A lenda familiar conta que, munido de medalhas, aquele homem de hábitos taciturnos entrou no quarto onde a mulher repousava dos esforços do parto, apanhou o menino nos braços e o levou para respirar os ares gélidos que dominavam o pátio. Ergueu o pequeno além da altura do quepe que lhe cobria a cabeça e urrou um grito forte e másculo — um comando, uma ordem. Soaram ao longe doze tiros de canhão e o menino chorou pela segunda vez.

O general o aninhou nos braços e o menino não calou. Assim foi posto de volta ao regaço da mãe.

— Ele precisava ouvir os primeiros disparos da guerra. Seu destino, como o meu, está determinado — bradou o homem que, despindo a farda, vestiu um pijama, e, ainda cheirando a pólvora, foi deitar no quarto ao lado. No dia seguinte voltou à faina.

Feldman, enlevado pelas lembranças, um prazer derradeiro, olhou para o companheiro de desgraça. Não o conhecia, apesar dos depoimentos que ouvira durante o julgamento, mas sabia que suas vidas não se distanciaram em vivências como se perdiam na história os motivos daquela guerra secular — a que os transformou em monstros despidos de pátrias.

O pai de Brian não viveu tanto. Era ainda menino quando recebeu da mãe a notícia ditada de forma impessoal, protocolar.

— O sargento Brian, meu filho, morreu na guerra. Seu corpo chega logo mais.

Naquele mesmo dia desceu de um veículo militar o caixão coberto com uma bandeira. A mulher chorava resignada, a mãe do sargento a secundava e o filho, perplexo, não sabia o que fazer com as mãos e os olhos. Somente teve dimensão do horror quando abriram o féretro na hora das últimas homenagens. Metade do rosto comido pelas explosões se preenchia com tufos de algodão e gaze, e o que restava da boca parecia gozar um misto de orgulho e dor.

O general que representou o Exército naquela breve cerimônia retirou de uma pequena caixa uma medalha e a depositou no peito morto. Entoou com os presentes o hino da pátria. As palavras já tantas vezes ouvidas diziam de lealdades, honras, brios, fortalezas, vitórias e esperanças. Solenemente retirou a medalha do defunto, a devolveu para a caixa e a entregou à viúva que, olhos úmidos, se deu por recompensada.

Brian não teve tempo para pensar nestas primeiras lembranças de guerra. Ele e Feldman, de costas para o paredão que em breve ampararia seus corpos, tinham na frente uma pequena arquibancada ocupada por jovens soldados, jornalistas, outros curiosos. No meio daquela gente apenas dois rostos lhes eram íntimos: as mães os olhavam com dureza. A frieza do olhar maculou tanto quanto a perspectiva da morte tão próxima. Um oficial retirou as poucas medalhas que traziam e despiu suas fardas. Cada peça era jogada no chão com indiferença e um servidor subalterno se encarregaria delas depois de terminado o ritual. Colocaram vendas nos olhos dos condenados — dois ex-soldados — e o pelotão com seis atiradores para cada exército inimigo tomou posição.

Houve várias vidas entre os doze primeiros tiros e os doze últimos que ouviu Feldman.

***

Preciso parar a narrativa, a vida dos soldados, mas voltarei, pois são ainda os medos e os barulhos da maldita guerra que me assombram, ela é parte da essência humana enquanto aqui me ocupo com futilidades, com literatura: uma arte destinada ao nada, e os homens se matando pelos séculos afora e eu fugindo de tudo, até mesmo do desejo de combater, coisa que já me domou, mas que o corpo frágil e doente podou qualquer possibilidade, e fiquei a escrever livros inúteis, tão desnecessários quanto este. Sei, escrevo cônscio da inutilidade deste exercício. A vida é sempre mais extraordinária e cruel que as fantasias que consigo deitar no papel e a guerra viva é real, sonhei com ela e agora a tenho nas mãos e esta minha guerra nunca será tão vil. Mesmo assim, persistirei no inútil — essa é minha maldição.

Mesmo assim desenharei no papel tudo que me chega com o sabor das invenções, da literatura, e a imaginação penetra as lembranças e quando busco contá-las desabam à ponta do lápis impregnadas, maculadas, conspurcadas e docemente mais lindas e prósperas e verdadeiras. Não consigo perceber o que é vida e o que é mera criação. Tudo está acomodado no mesmo pacote inútil que carrego sempre comigo. E somente uma sensibilidade futura pode arrancar dos meus papéis o que de fato vivi, o que foi esta vida sem sentido nem penas. A manhã já vai alta e ganhar o pão que não sacia a fome que nunca tenho também é uma necessidade. Preciso mostrar minha utilidade de homem feito, preciso comprar roupas, pagar o hotel e a aposentadoria de servidor inválido não consegue quebrar as amarras necessárias para sair de minha terra, vencer o mar e chegar às mãos nem tão necessitadas. A hora me parece primeira, inaugural, mas também se apresenta rotineira. A dimensão em que ora vivo assemelha-se a outra dimensão, como se outra esfera fosse. A vida nunca está ao alcance das mãos, muito menos do normal. As necessidades domam os segundos e não respeitam sentidos ou sentimentos.

Olho para as folhas pautadas e leio o que escrevi. Para onde seguem estas linhas, estas palavras desenhadas sobre as linhas? Nada sei de mim, nem do que faço. Escrevo e pela primeira vez me sinto liberto, livre dos olhares censores de quem me cercava. Fui estranho e estranhado por todos os dias antigos, agora me sinto o centro da gravidade, o cerne do mundo. Minha arte pode crescer sem desprezos ou repúdios agora que escrevo diariamente como se faz tão necessário. As dores são passageiras, a escrita é o que fica e mesmo uma escrita pífia é o depoimento de um homem, de uma vida e deve permanecer perpetuando o privilégio de ter acontecido. Assim crio homens e vidas, para mim, reais. Persigo estas pessoas, mas ponho sempre minha cota de maldade na frente delas. Essa gente precisa sofrer e gozar, passar por estes dois únicos estágios da vida que importam e merecem atenção. Tudo mais são veias soltas desse estranho mecanismo que é a vida. Não tenho musas. Neste ponto, o universo de minha criatividade murchou. Tenho histórias e as conto numa briga diária com minhas dores e apreensões, mas tenho, enfim, uma musa: as vidas intensas que me cercam, que me alimentam. Sobrevive a dúvida: quais os propósitos de tais narrativas, tais vidas criadas de outras vidas reais? Talvez o limbo, o nada, certamente o limbo, o nada. O permanente é uma estrutura efêmera, baila no vazio e se dissolve no ar. Não devo me ater a este monstro, mas escrever somente e os imponderáveis da sobrevivência que fiquem com os pósteros.

Levanto para minhas obrigações.

***

As horas passaram, muitas. Volto para o quarto, no longo da noite, insone ainda, para narrar este dia insólito.

O quarto do Hotel Glória, na Rua Nova, onde moro, tem cama, mesa de trabalho, guarda-roupa e uma estante com poucos volumes. Não há dificuldade de encontrar livros e sonhos por aqui. Nas voltas pelo cais do porto, olho os navios, alimento desejos de viagem. A Rua do Bonfim, onde às vezes passo, serviu de abrigo à nossa casta de comerciantes em tempos muito passados, quando ainda se fundava o burgo — revelam os ventos, as placas e os homens — e corre paralela ao cais; mas o comércio minguou sua exuberância, migrou para além do rio e já não há qualquer rastro nas paredes. Somente o ar ainda cheira a um tempo de liberdades e os escritórios que negociam o açúcar e as ambições. Na rua permaneceu o comércio breve, miúdo e os vendedores ambulantes com varas sobre as costas onde penduram peneiras, colheres, pequenos utensílios domésticos ou frutas da época ou doces vários e cantam e gritam canções rimadas e ritmadas, são homens magros de vestes largas e brancas, ou meninos com cestos sobre a cabeça, ou velhas negras e gordas que caminham com dificuldade e quase sempre aportam em um ponto fixo, numa esquina qualquer, e ali montam fogões e panelas e cozinham estranha culinária — munguzá, cuscuz, canjica — enchendo o ar de cheiros e sabores. Quando a noite desce sobre os edifícios traz o ambiente dos desejos marítimos e os bares, cabarés e cafés são tomados pelos homens, as mulheres, as orgias. É uma vida alegre e farta, dançam encantamentos sobre as retinas, mas logo o dia chega com seu silêncio que se desfaz no caminhar dos homens práticos.

Fecha-se o ciclo contínuo dos negócios.

Volto-me para a Europa que deixei, onde o clima tinha cores de ódio. O fogo queimava a independência dos homens que adoravam os deuses de suas consciências e vivíamos nus, sob o signo da abjuração, da entrega compulsória. As veias por onde há séculos, milênios, escorre meu sangue ralo se robusteceram na coragem de enfrentar o mar. Nesta banda da terra prosperaram com ciência e arte e fundaram casas de orações e ergueram as estruturas do açúcar. O ódio soube também flutuar sobre as águas profundas e o mundo virou. Os antecedentes de nossas glórias não deixaram rastros nem heranças, embora as mulheres ainda vistam as melhores roupas nos dias festivos, nas tradições. Em outros barcos foram fundar outras terras. Não há mais vestígios destes velhos viventes, mas a alma deles persiste fincada nas paredes. Que tenho em comum com eles? Absolutamente nada, nem comigo mesmo, nem com nada. Respirando já me sinto feliz, e escrevo — o que em tudo me basta. Cultivo minha indiferença aos rituais cunhados nas tradições, sejam de que origem for. Nenhum rito satisfaz minha ânsia de olhar o mundo como algo permanentemente novo, que se reinventa em cada novo dia. Assim sigo, procurando romper laços e nós. Não pertenço a nada, a nenhuma crença, por mais fundamentada que seja. E o que me interessa como fé compro nas livrarias. Tento adquirir o que me seduz e completa, uma literatura irregular, um ou outro clássico, e leio a figura de marinheiros alemães, franceses ou italianos. Eles não são raros por aqui. Do resto do mundo quase não tenho notícias. Os jornais são pobres e pouco os leio.

Saio à rua e estou novo, posto que inauguro o sonho de descobrir minha América. Ela se risca na claridade. Pouco vejo da rigidez, da firmeza de todas as outras culturas que vesti.

Meu estágio provisório parece existir para sempre, e volta a me inquietar a eternidade, onde certamente não estarei.

A mão que imprime no papel estas palavras parece mentir, escrever literatura. A certeza que tenho de ser este meu primeiro dia nesta terra é a mesma que me garante: você está aqui há anos, ou pelo menos meses; tanto assim que todos os outros hóspedes e também os funcionários do hotel lhe cumprimentam e lhe tratam com respeito.

Sou para eles um honesto trabalhador, posto que desconhecem minha vida real. Há pouco ouvi o ranger de portas e o barulho de passos. São os que voltam dos bares. Percebem as luzes do meu quarto e certamente pensam que me entrego à leitura por me faltar espírito boêmio, quando de fato me recolho cedo por carregar a certeza de que me resta pouco tempo e preciso terminar a narrativa que engordará a fogueira.

Meu cotidiano, que parece antigo, se dá assim: escrevo, escrevo e escrevo noite a fora; desconheço o paradeiro desses textos, não importa, restam-me este diário e este romance. Ficaria assim por todo dia não fosse a necessidade de uma vida normal. Essa vida dita normal inicia quando visto as roupas claras que amenizam o calor tórrido, tranco a porta, desço as escadas e tomo café da manhã cercado por outros hóspedes, descobrindo sabores, e sem fome alguma mastigo de maneira protocolar pães, bolos e tubérculos de nomes doces — macaxeira, inhame, cará, sequilho, cabano, Souza Leão, talha-felpuda, manuê, pé-de-moleque — e adoço meu café com mel de uruçu, um líquido de cor âmbar, um amarelo claro, pastoso, de sabor perfeito e produzido por pequenas abelhas sem ferrão nos sertões que ficam além das linhas da cidade.

Vou de bonde para o trabalho — o detestável trabalho de tradutor — quando deveria seguir a pé, a distância não é temerária. Poderiam os homens ter mantido as bases de Babel. Isso nos livraria do esforço de lidar com outros termos e gramáticas outras. Sim, uma língua universal que me tiraria o emprego. E aí outro problema se abateria: onde encontrar motivos para ganhar as ruas, ver as pessoas oprimidas, ser oprimido pelas condicionantes de patrões e chefes? Sigo de bonde, um exercício em tom prosaico, quase poético; as portas e as janelas abertas e o vento da manhã acariciando, tentando denunciar o sentido do viver, como se apenas o calor fosse o único castigo dos infernos. Ainda não vi chover aqui, ou se vi já não lembro, mas este fenômeno certamente inviabiliza o prazer do trotar do bonde, então voltamos à realidade e sua crueza.

Chego enfim ao edifício — meu trabalho, minha sepultura —, a sede da Eduardo Simões e Companhia, à Rua Marquês de Olinda, que me abrigará por toda manhã. É impossível saber — minha fragilidade? Minha falta de fome? Minha condição estrangeira? Minha capacidade de desvencilhar-me rapidamente das tarefas? —, mas o fato é que entro aqui às oito horas de todas as manhãs e somente saio às duas da tarde, quando o sol cáustico afasta as possibilidades de sombras, de noites. Seis horas sentado numa poltrona de pouco conforto, diante de papéis burocráticos, a olhar o tempo se esvair.

Vida?

Um escritório imenso e ventilado, com as janelas abertas a receber a brisa que nasce no rio. O rio... Este que corre aqui me parece denso, com cor de terra cortada por faixas negras. Pelas margens, antes de se chegar à pavimentação das ruas, cresce uma mata estreita e rala, de folhas vivas e largas, com um chão preto, enegrecido, pisado por um crustáceo onde o corpo é a própria cabeça e as patas se espalham como uma aranha. O cheiro pútrido incomoda somente no primeiro momento. Nos adaptamos facilmente aos espetáculos desagradáveis, é da condição humana. Visto de uma de suas pontes, o rio, o Capibaribe, é belo. Com o sol reflete edifícios e homens e à noite, quase todo negro, pontilha as luzes elétricas que se distorcem nas águas.

E no escritório espera-me sempre uma pilha de papéis, uma montanha escrita em alemão. São contratos e mais contratos tratando de açúcar, álcool, importações, moedas, moendas, condições de trabalho, produção, mercado exterior, pobreza, esperanças de riqueza, certezas de lucros, seguranças, economia, toda uma linguagem que nunca me foi familiar, mas que consigo traduzir para o português graças às intimidades com o latim, o francês, o italiano. Valho-me da habilidade em domar idiomas de estruturas gramaticais que já conheço. O hebraico aprendi nas quarenta e cinco lições de um livro primário. De cada uma delas roubo um quinhão e suavizo a rudeza das expressões de meu berço cultural, mas esta língua, o português, me imprime surpresas em sua sonoridade popular: maxambomba, mazombo, malacacheta, cabana, mocambo, cafuzo, mafuá, malungo, umbigo, cachete, maniçoba, beiju, arrelio, gervão, desasnar, pantim, ribaçã, taboca, tabatinga, tapaicu... Sepulto-me na faina. Hoje, enfim, termino por ganhar meus dias e a sobrevivência com o conhecimento visto como inútil por meu pai. É certo que não o utilizo nas artes comerciais, o desejo dele, mas pelo menos contribuo para o crescimento econômico ou talvez para o engano que envolve transações e negócios. Ao meu modo sou feliz sem me ater nestes detalhes infelizes. E traduzo automaticamente, quase literalmente, como quem transcreve mensagens ditadas, pois este mundo pragmático tem regras e linguagens próprias, despreza as formalidades estilísticas. Pressinto que não vale a pena o desgaste da elaboração neste trabalho onde me cobram uma mecânica burocrática. Carecem apenas da estrutura aristotélica, rígida e formal das expressões, e isso lhes dou. Este universo tem sua lógica, seu parolar de sofismas, gritos e ordens. A minha lógica linguística é milenar. As palavras devem trazer labirintos, subentendidos, luzes que carreguem o leitor pela escuridão, mas sempre deixando a ele a responsabilidade por todos os passos. Por isso o que faço é literatura, mas também não é literatura. Tudo que faço é transformar linguagens, lida que me desgasta a criatividade. É um texto seco, burocrático, que me arranca a carne, mas não dói tanto.

No final do labor limpo da mesa a poeira da montanha que desbastei. Levanto a cabeça, cumprimento quem está em volta, apanho o chapéu e ganho as ruas. Caminho a esmo. Tardo ao máximo este caminhar. O sol é forte, mas nada me queima, nem mesmo a febre intermitente ou a tosse mórbida que fora constante. Por dentro deste longo e magro corpo movimenta-se uma irreprimível força saudável. Era o tempo em que poderia almoçar e descansar, mas não. Nunca sinto fome e tenho energia de sobra. Desvendo a região central da cidade. Com necessidades tão parcas sobram recursos para desperdícios. Entro na New York Taylor, na Rua Primeiro de Março, uma alfaiataria, para fugir do sol. O atendente me parece gentil. Escolho o melhor pano da loja, um de cor preta e sóbria. Sinto o irresistível chamado da elegância, talvez daí a opção pelo preto, pois, ao que lembre, estou sempre de roupas claras, minha maneira de amenizar um calor que, de sorte, sequer sinto, mas há também prazer e senso de vingança no gesto de frequentar uma alfaiataria e pedir mais uma peça de roupa. Não tenho mais medo dos espelhos, não tenho mais que me submeter ao ridículo das roupas que mal me caíam. Sou senhor de mim.

Pago a primeira parte da encomenda e prometo voltar no dia seguinte para as primeiras provas.

Quando o sol começa a esfriar, sento a uma mesa na calçada do Café Continental. Ali tomo a brisa que vem do rio, contemplo o passeio público, converso com os amigos. Falam todo o tempo em estética, essa coisa tão efêmera e mutante quanto as nuvens. É preciso reagir aos conceitos, mas, armado com a palavra escrita, nada se escreve ao todo sem uma obra sólida, palpável, onde guerreiem as vertentes da beleza. A miséria circunda estas mesas e nós discutimos estéticas. Assim deve ser. A vida só se torna suportável quando confrontada com a irrealidade. O vinho que servem aqui desce de Portugal e chega com seus sabores prejudicados. Tudo aqui sofre os efeitos do sol tropical, até mesmo a cerveja. Eu a cheiro. Tem menos consistência que as que conheço, mas preserva um bom paladar. Opto pelo vinho. Começo a beber uma taça, e isso me sacia, penso.

O Joaquim Inojosa, que escreve bem, mas que não parece fadado à posteridade, foi quem hoje sentou à mesa comigo. Anda obcecado pelas novas vertentes da arte que se faz na Europa, uma sequência quase infinda de ismos que atinge sobretudo a poesia, agora, segundo ele, definitivamente liberta das amarras da rima e da métrica, e também da temática dos amores perfeitos e infindos. O mundo moderno, com máquinas e possibilidades tecnológicas, não pode mais se curvar às melosidades.

Está neste diapasão quando chega outro Joaquim, o Cardozo, trazendo o José Lins. São todos moços bem vestidos e bem criados. Inojosa e José Lins lidam no jornalismo, aliás, todos estão, de uma forma ou de outra, vinculados a algum jornal que, de sorte, já não leio posto que são em essência manifestos políticos, embora este último, o José Lins, tenha diminuído a intensidade deste trabalho depois de concluir de maneira precária o curso de Direito e ter ido morar na Paraíba, onde administra as plantações de cana que recebeu do avô. O Joaquim Cardozo, mais prático, mesmo tendo interrompido o curso de engenharia, trabalha com cálculos e desenhos geodésicos num departamento estatal qualquer, não sei bem. Em voz baixa, quase sussurrando em meu ouvido, fala em alemão claro e perfeito, recita seus poemas de versos livres, são belos e sensíveis, mas sempre o respondo em português. Temos esta incontrolável vontade de saber do novo. Parece que somos amigos antigos, embora minha memória não denuncie de quando ou como nos conhecemos. Apenas sentamos juntos na mesa do Café Continental, na esquina da Lafayette, que na verdade é a esquina da Rua Imperador Pedro II com a Rua Primeiro de Março. A Lafayette é a fábrica de cigarros que fica na esquina oposta ao café. Sentar-se em uma das mesas do Café Continental não chega a ser nenhuma primazia, posto que nelas se reúne toda sorte de gente.

Voltando à cena da tarde, José Lins, mesmo sem cumprimentar ninguém, faz suas provocações.

— Ô Inojosa, pare de incomodar nosso estrangeiro com essa besteira de modernismo, de versos sem pé nem cabeça, até porque essas discussões costumam terminar mal nesta terra onde sapateiro faz verso e poeta vende sabão; uma ânsia desgraçada de ser tudo.

E lembrou que há quase dez anos o poeta Gilberto Amado matou a tiros o poeta Aníbal Teófilo por conta de discordância estética, e aponta para o modernismo que enxerga nas esquinas, e diz que nada é mais moderno que a gente que passa e o que ela sustenta.

Poderia ser uma guerra de Joaquins, mas não foi, embora o Inojosa tenha selado as armas para tal e o instigado a aderir às suas hostes, Cardozo manteve a serenidade. O José Lins foi quem tomou as dores e falou em falta de senso e disparates. Cardozo, com parcimônia e sensatez, nas poucas vezes em que interferiu no diálogo, manteve a discussão nos limites da razoabilidade, sem levá-la aos extremos, sustentou com firmeza seus argumentos: a poesia pode se libertar das amarras, o verso pode ser livre, mas não se deve matar o senso poético. Poesia é poesia e encantamento. Isso não quer dizer derramamentos, sentimentos melífluos, antes consciência de transformação. Quem abre o baú das dores deve saber onde está a chave que o tranca para sempre. E somente reconheço a liberdade quando a vejo nos espaços sem limites, que é quando pode até reverenciar a tirania.

“Falou bonito, seu Joaquim”, concordou o José Lins.

Ouvi tudo diante de uma única taça de vinho, enquanto pensava nas revoluções estéticas que vi passar em minha frente. Todas me parecem tão válidas quando inconsistentes. O fundamental está no tratamento artístico que elas produzem. Neste sentido, somente sobrevive o que é verdadeiramente bem feito, o que tem uma postura estética válida, e aí realismos e alucinações se irmanam, se casam, têm filhos. E agora esta juventude que tenho diante dos olhos. Quase todos são poetas. Poucos, quase nenhum, se arriscam pelas veias do romance e deixam a prosa para os exercícios breves dos jornais. Aonde chegarão? Certamente isso pouco me diz respeito.

— Bom, preciso ir ao Santa Isabel. O Gilberto Freyre vai palestrar hoje. Vim da Paraíba só pra isso, até deixei meu avô bem adoentado, por isso não posso me ausentar por muito tempo, mas tinha que vir também para sentir cheiro de cidade. Ainda carrego nas ventas a fumaça das festas juninas e a poeira das estradas do sertão. Quem se habilita a me seguir? — convidou José Lins.

Ele tinha outra hora me falado desse Gilberto, acredito. Acho que devo ir conhecer melhor suas ideias. Resolvo segui-lo. Despeço-me dos outros e volto aos caminhos, agora com rumo seguro, e logo pergunto ao José Lins como são estas festas e ele conta de uma imensa fogueira armada no pátio da fazenda e os homens e as mulheres dançando quadrilha, que me diz ser uma percepção folclórica dos bailes da corte francesa e que há muito desembarcou aqui e se popularizou e se repete quando celebram três santos populares — São Pedro, São João, Santo Antônio — e conta que passam a noite estourando bombas e assando milho na brasa e também atiram com o bacamarte, uma espingarda rústica que não dispara balas, mas pólvora seca, faz somente barulho e tudo para acordar São João Batista, o primo do Cristo, pois diz a lenda que sua mãe, Santa Marta, para evitar que ele veja a festa que se faz na terra em sua honra e se torne vaidoso, o põe para dormir profundamente e daqui de baixo os homens e mulheres fazem barulho para que o santo acorde e desça à terra e festeje junto com seus seguidores, e tudo se perde nos festejos, uma mistura de sagrado com profano, como tudo que por aqui se faz, e fico buscando na memória alguma lembrança de tais festejos, mas tudo é obscuridade e incerteza. Diz José Lins que aconteceram há coisa de dez dias, no mês passado, que também o Recife ardeu em fogueiras, mas de nada lembro, talvez ainda não tivesse atravessado o mar oceano, ou estivesse na travessia, não sei; tudo é turvo; as fogueiras do passado não iluminam nem aquecem.

Melhor olhar as sombras da noite, gosto de vê-las quando assim chegam paulatinamente, amiúde, com garbo de permanência, e nesta hora sigo a pé para o hotel. Ou não, pois já nenhuma imposição me obriga rotinas rígidas. E caminhando chegarei ao teatro na companhia de José Lins. Quase nada falamos, apenas olhamos o dia escurecer. No entanto há crianças maltrapilhas jogadas nas ruas e isso entristece o coração cristão dele.

Não me interesso pelas comédias de costume que encenam aqui, não há nelas a força de nossa cena de dores, mas hoje, quando deixamos o Café Continental no final da tarde, paralisamos diante do crepúsculo pintando de um amarelo vivo as águas do rio. De pé, próximo à amurada, ficamos ao encanto das sombras se avolumando sobre a corrente mansa. E logo já nada existia além do escuro intenso.

Pensei em desistir da palestra e voltar ao café para assistir ao intenso cotidiano dos jovens amigos, mas logo me pesou a inútil entrega à inércia, a certeza de que nada de novo encontraria por ali. Optei por ficar na rua, sob a escuridão que se fechava e ainda cedo acendia a luz elétrica. Aqui nos trópicos os dias têm regularidades e se dividem bem entre seus instantes de luz e sombra.

Caminhamos assim até encontrar o teatro de portas abertas. Entramos.

A arquitetura que aqui se pratica é a da exuberância, mas o teatro, que numa vasta praça com palmeiras contempla apenas o rio, se veste com modéstia neoclássica. A fachada se desenha com três arcos de entrada e várias colunas encantadoramente jônicas, talvez, mas certamente algo vindo do mundo helênico, do classicismo grego, universos tão próximos que não tenho espaço para distinguir, enfim, o teatro tem bonita fachada e exuberância interna, onde o salão principal, de excelente acústica, se rodeia de dourados, cores fortes, altos balcões e aconchego no seu todo. Um candelabro refinado aceso com o brilho da luz elétrica.

O salão estava repleto, com uma gente formal, elitista, de roupas elegantes e bem comportadas. Nenhuma peça, claro, se prenunciava e não lembrei de ler no cartaz o anúncio que certamente informaria o tema da palestra. Apenas entrei e esperei sentado pelo que viria.

Gilberto, para minha surpresa, é um moço. Sob aplausos entra no palco e inicia a conferência. Apuro os ouvidos e sigo decifrando ideias e palavras. O orador debate o cosmopolitismo, esta praga moderna, no seu dizer. Chegaremos ao tempo em que não haverá mais individualidade. Fala de igrejas e casarões descaracterizados, a necessidade de preservar as tradições mais caras da terra, e todos parecem lhes dar ouvidos. Certo é que o cinema, com a força de sua imagem, já dita normas, modas e regras. E nisso se joga sobre antigas práticas arquitetônicas e comportamentais. As mulheres e os homens, sobretudo as moças e os moços, se padronizam em vestimentas definitivamente não adequadas ao calor que aqui faz. É verdade, estamos no que eles chamam de inverno e o calor martiriza. Também outro dia vi um autêntico chalé suíço nestas plagas onde nunca cairá um único floco de neve, mas lá estava o telhado reclinado ao extremo. Contra isso se insurge, com razão, o moço. Naturalmente que ainda não conheço todos os aspectos desta cultura que me parece bem peculiar. As horas e horas que passo no trabalho não me permitem ir além destas ruas que me circundam. Também não preciso me embrenhar para além deste espaço. Tenho minha memória, minha imaginação e apenas delas me valho para o trabalho de inventar outras vidas, descrever emoções e sentimentos que servirão para abastecer fogueiras. O novo a digladiar com o velho muito me interessa, muito desperta minha curiosidade, e talvez um dia ocupe minhas preocupações, e este prélio que aqui se mostra tão pujante quem sabe me anime. Talvez me provoque. Por enquanto fico com o velho.

O moço, sem a tônica bacharelesca da ridícula oratória local, também fala em velharias: fazendas, doces, comidas, livros de receita. Isso tudo logo será também fantasmas, assegura, a sobreviver na escuridão dos esquecimentos. Sei que o novo virá numa marcha inexorável, eu mesmo trabalho neste sentido. Não suporto o bolor que exala das páginas de uma literatura que se diz nova, mas que data de séculos e séculos, que se curva ao realismo vil e doente, no entanto suporto nos ombros o peso da tradição, não para imitá-la, mas para dela tirar os doces e os encantos. Não posso negar o velho Balzac, mas jamais escreverei uma página com sua sintaxe. O futuro para mim é uma obrigação. E com estes pés caminho.

Ainda soa em meu ouvido a afirmação do Inojosa:

— É o milagre da luz elétrica, meu amigo. Por que ainda ficaremos a nos iluminar com antigos lampiões? O correto é acender a luz na estrutura do lampião e esperar florescer a verdade, a diferença.

Aqui já chega também o eco das vanguardas europeias, do que se faz em matéria de poesia e prosa sobretudo na França. Não tenho a pretensão de saber aonde isso irá, mas sei que não condiz com minhas ambições. Tenho dentro de mim um mundo estranho, com fortes parcelas de loucuras e dores, mas só posso decifrá-lo com a linguagem precisa. Necessito dizê-lo com todas as letras que ele me pede, nunca escamoteá-lo sob a regência de um gênero, um estilo.

Gilberto Freyre, em contraponto ao que ouvi antes no café, fecha a conferência sob aplausos. Dobra seus papéis, cumprimenta a plateia e desce do palco para encontrar amigos e certamente admiradores. Voltou há pouco tempo de uma longa temporada na Europa e nos Estados Unidos da América, me informa o José Lins, que me convida para conhecê-lo. Ele poderia ser meu amigo, mas preciso declinar do convite. Parece-me que temos afinidades, mas me falta tempo. Preciso escrever. Fujo pela porta principal, me despedindo com pressa do José Lins.

Uma guerra inexistente, esta entre ontem e hoje, o antiquado e o moderno. Vejo o tempo passar como o processo de uma construção infinda. As épocas se completam, irmanam-se indefinidamente contemporâneas entre si. E nada de novo surge. A ironia, a crueldade, a sensualidade tudo já foi dito. O homem histórico apenas se repete e já não podemos fazer qualquer jogo arqueológico para encontrar a origem de tudo. Estamos no espaço etéreo. Estamos apoiados na geração anterior que se apoiou em seus antecessores que vieram do século XVIII, este nascido no barroco mais clássico que vem de reformas necessárias que se formaram no cântico dos trovadores medievais que se inspiraram em Dante, Petrarca, Boccaccio, filhos católicos de Sêneca, Homero, Cícero, e sabe-se lá onde isso tudo pode ter começado. Sei somente que sou herdeiro do mundo Ocidental e isso me basta. Quero beber sua literatura; apenas isso sobrevive. Alexandre não é nada além de um sonho de Aristóteles. Não somos nada senão o sonho de toda essa gente. E aí vem o peso da responsabilidade, até porque já não há mais possibilidade de inovação. Seguimos, então, botando algumas pedras nesta Babel tão sólida quanto desvairada e bela.

Minha obra é uma pedra minúscula, atômica, desse imenso bolo de cultura. Caso não venha a existir, a construção se ajustará sem prejuízos.

Tudo é transitório, e este sentimento impregna a modernidade. Amanhã alfa e ômega serão dois velhos arcaicos, substâncias vencidas pelo imponderável do declínio. Os dois opositores não sabem, talvez, ainda, que a arte em sua grandeza e concepção é que ficará para sempre e sempre jovem e sempre moderna. Há transitoriedade em tudo, até na revolução, principalmente na renovação. Tento uma fuga, mas não atinjo nunca o objeto e queimo aquilo que rabisco, estas palavras pobres que não merecem sobreviver na eternidade. E assim apago qualquer apelo à imortalidade.

No hotel, janto por princípio, não por precisão. Não sinto fome, nem outra qualquer condição fisiológica. O estranho provimento começa com uma sopa. Se em um dia degusto com pão o caldo com pedaços de legumes, no seguinte o feijão triturado me chega na forma própria de caldo. Depois a mesa se farta com carnes, tubérculos e arroz. A miséria parece não rondar estas cercanias. Sirvo-me de pão, mel e café. Sinto-me saciado como em todas as horas.

Da mesa vou para o quarto e escrevo este diário que inauguro ainda, mas cujas páginas são amarelas e sujas de tempo.

Sem sono ou cansaço, deitarei para dormir deixando aberta a janela.

Paro de escrever. Creio que escuto um navio apitar na barra. Talvez seja apenas o soar das lembranças. Fecharei o caderno. Deitarei e, como de costume, ficarei a relembrar o passado. Os primeiros passos, as primeiras visões do pai, os primeiros carinhos da mãe. E a necessidade de deixar a vida para escrever, escrever, escrever. Agora posso, pois estou no Mundo Novo. A América já não é um sonho guardado. Eu a seguro com minhas unhas e rasgo sua carne com a ânsia de descobrir os seus segredos. E vivo sem os apertos da economia, sem as pressões que antes me cercavam. Modestamente, mas podendo escolher uma roupa decente e limpa para vestir, apesar dos recursos de pensionista ser o dinheiro que lá do outro lado do mar se acumula nas mãos de amigos que tentam enviar para este outro lado do oceano, mas não chega e permanece perdido em labirintos de papéis, negações e liberações, isso o que me consta, o que é meu de fato e de direito preso no império das mesas oficiais. E logo mais voltarei a perguntar ao moço da recepção se alguma carta de longe me traz a notícia da resolução de tudo, mas nada chega, o mundo esqueceu minha existência. Enfim, parece que não corro riscos de tombar tão cedo. Acredito que há algo indestrutível em meu âmago: a fome de escrever.

Fui um estrangeiro em todas as condições, e continuo a sê-lo. Apenas me conforta este estágio de espírito, a paz da solidão, a ausência de compromissos formais, família; quero seguir assim, mas a força da predestinação me corta as esperanças.

Nasci para o nada, acredito.

(Uma noite insone, de esperas. Queríamos com urgência o cadáver. Tínhamos obrigações morais e religiosas a cumprir, mas aos poucos a tragédia contínua engordava nossas angústias. Já à tarde fui à estação receber os pais do amigo. Voltamos para o sanatório a tempo de ouvir os homens práticos, os responsáveis pela câmara mortuária, falarem da liberação do corpo. Havia problemas a serem vencidos e nenhuma urgência era possível. Aconselhavam-nos o embalsamento, um procedimento de tanatopraxia, a aplicação de substâncias químicas permitindo a duração módica da carne já em si inútil, para evitar as decomposições naturais do cadáver. Protestei. Tínhamos normas e preceitos religiosos a cumprir, embora estes rituais não constassem do rol de simpatias do morto. Tudo em vão. O sistema normal de liberação carecia de tempo para cumprir todos os procedimentos legais. Fui me entender com a família. Uma discussão longa, cansativa, cercada por parábolas da tradição; tudo acessório, tudo infecundo para se chegar à concordância óbvia: éramos impotentes e o corpo não nos pertencia, ainda. Começou a longa agonia. Os histéricos noticiários — nas horas mansas da noite — gritaram o fato de que a matéria estava disposta ao túmulo, ao sabor da terra. Em meio à tristeza, às incertezas, fui rever o amigo. A palidez cadavérica não encobria a serenidade. Permiti que fechassem o caixão de metal como um último ato da intervenção médico-legal do serviço funerário público. E agora?, perguntei. Siga o roteiro burocrático, aconselharam-me. Lamentei tudo, até mesmo o fato de restarem algumas horas para o sol voltar e não haver mais certeza suficiente de quando voltaríamos para casa. Cansados, dormimos.)![]()

MAURÍCIO MELO JUNIOR nasceu em Catende (PE) e mora em Brasília (DF). É jornalista e trabalha na TV Senado, onde apresenta e dirige o programa Leituras. Tem 24 livros publicados entre crônicas, novelas, infantojuvenis e o romance Noites simultâneas. O romance Não me empurre para os perdidos recebeu menção honrosa no Prêmio Sesc de Literatura de 2016.