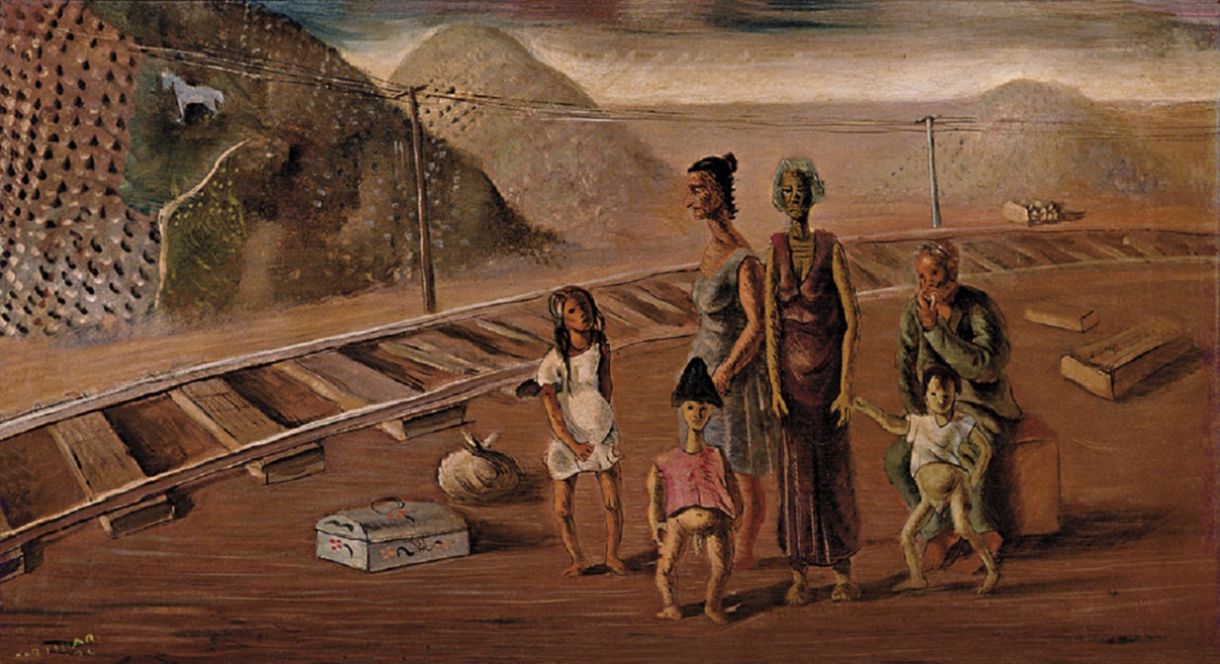

'Despejados', pintada por Candido Portinari em 1934

Imagem Reprodução

Ganhou o nome Maria Velha quando contrataram empregada nova para a família, uma moça parecendo índia, também com o nome Maria. As crianças continuaram a chamá-la de Baía, a pedir que guardasse pedacinhos do coco que ralava para o bolo, ou que descascasse macaíbas, coisa bem difícil de executar. Sofria enxaqueca. O prenúncio era amanhecer com a cabeça grossa. A casa por varrer, as roupas no tanque e ela encolhida nas tábuas de uma mala, que a Dona trouxera no casamento. O forro da mala de cedro guardava o cheiro de uma loção francesa. O vidro se quebrara nas várias mudanças da família. O perfume continuou incensando o jacá vermelho da forração. Seria a causa da cefaleia, ela garantia.

Não ficava anos seguidos na mesma casa, embora mantivesse o vínculo através de visitas frequentes e pedidos de ajuda, compensados com trabalho. Sentia-se mais livre assim. Ninguém falava em direitos para as domésticas: férias, décimo terceiro salário, jornada fixa, descanso nos finais de semana, fundo de garantia. Os patrões pagavam o que bem quisessem, quando pagavam. Alguns retribuíam apenas com refeições e roupas. Só isso. Na falta de coisa melhor, elas iam ficando, não casavam, nunca visitavam os parentes, numa renúncia à própria vida. Agregadas fiéis, davam o sangue pela família adotada como se fosse sua.

Algumas geriam pequenos negócios dos patrões: na fábrica de queijos ou de redes, na venda de bolos e doces caseiros, em negócios avulsos. Até prosperavam com a morte dos senhores. Os herdeiros, alçados a profissionais liberais bem-sucedidos, concediam os ganhos dos comércios às velhas agregadas. Geralmente moravam longe e não tinham interesse nas formas rústicas e cansativas de sobrevivência dos pais.

Algumas abriam cafés, onde os fregueses degustavam as receitas da família tradicional, outras mantinham os fabricos de redes e tornavam-se patroas. Não era comum isso acontecer, mas acontecia. O sistema patriarcal, baseado em quase 400 anos de escravatura, inventou relações complexas entre as pessoas de cores e classes sociais diferentes. Uma maneira de valorizar as semiescravas era conceder que, nos batismos, fossem madrinhas de apresentar das crianças cuidadas por elas. Uma honra, a ilusão de pertencimento à família.

Baía veio trabalhar na casa pela primeira vez, quando o quinto filho do casal, uma menina, precisava ser tirada do peito. De noite, ela embalava a bebê de dois anos, que chorava pelo leite materno. Nesse tempo, já sofria com os dedos das mãos deformados pela artrite, usava saia de algodão até os tornozelos e blusas de mangas compridas com bolsos. Fumava cachimbo, no canto mais longe e escondido do quintal. Era negra, nasceu livre, mas os seus avós, com certeza, foram escravos.

Em 1932, fugindo da grande seca, Baía foi aprisionada com o marido e cinco filhos em um dos Campos de Concentração do Ceará, chamados pelos imigrantes de Currais do Governo. Verdadeiros currais cercados de arame farpado, onde o poder público, a sociedade e os comerciantes confinavam os retirantes, impedindo que chegassem às ruas das cidades, chocando as pessoas com o espetáculo de fome, miséria e feiura. Em Crato, Ipu, Senador Pompeu, Quixeramobim e Fortaleza não mediram esforços para manter as dezenas de milhares de famintos apartados das famílias ricas, temerosas de contágio, compungidas no catolicismo, mas indiferentes à desgraça dos flagelados. Nas intenções, os campos cearenses pouco diferiam dos campos da Alemanha nazista e da Rússia stalinista.

Fortaleza, a capital, havia passado por um embelezamento no estilo art decor e assumira o epíteto de “loura desposada do sol”. Os donos de fábricas e indústrias visitavam os dois campos construídos em torno da cidade, escolhiam homens e mulheres nutridos e de melhor aparência, aptos ao trabalho. Eram levados com a promessa de serem pagos com refeições. Semelhante às técnicas usadas poucos anos mais tarde com os judeus.

O esposo e os cinco filhos de Baía morreram num dos Currais de Fortaleza. Apenas ela sobreviveu. Honesta, de se confiar a chave e as joias da casa onde trabalhasse, tinha um estranho costume. Escondia parte de suas refeições nos lugares mais extravagantes, sem jamais comê-las, até que apodreciam. Talvez pensasse no marido e nos filhos. A dor e os traumas deformam nossas condutas para sempre.

A dona da casa onde Baía trabalhava havia sido criada por uma babá, que perdera suas filhas para a fome, na seca de 1917. De três meninas, apenas uma escapou. À noite, quando as crianças choravam famintas, a mãe colocava pedrinhas de sal na boca de cada uma delas, na esperança de que se consolassem. Em vão. Nem o alimento espiritual consola a fome do corpo.

Baía quis morar num abrigo, logo que se aposentou. O dinheiro da aposentadoria pagava a hospedagem. Sentia-se feliz e protegida. Assistia missa todos os dias e já não precisava trabalhar por obrigação, embora continuasse trabalhando por hábito.

A outra Maria, a que parecia uma índia, engravidou do patrão. O velho costume da casa grande. Numa viagem da esposa, o marido levou a Maria Nova à cama de casal. Nem os lençóis foram trocados. Não tinha importância, era a índia quem lavava. O segundo filho da casa, um menino, viu a cena primária pelos postigos da porta. Ganho futuro para a psicanálise.

Às pressas, arranjaram um casamento com o morador das terras de um vizinho, rapaz também parecido com índio, meio abestalhado. Quando a filha de Maria nasceu, foi dada a criar por uma irmã do patrão. Felizmente, a sorte foi favorável a ela, que terminou bem-casada e com ótimos filhos.

Feliz para sempre como nos contos de fadas.

------------------------------------------------------------------------------------

*As opiniões expressas pelos autores não representam

necessariamente a opinião da revista Continente.