Um porto que virou cidade

O primeiro conteúdo de uma série que segue até maio percorrendo os bairros que fundaram o Recife

TEXTO ROMERO RAFAEL

ILUSTRAÇÕES JEIMS DUARTE

01 de Março de 2023

Ilustração JEIMS DUARTE

[aberto para degustação | ed. 267 | março de 2023]

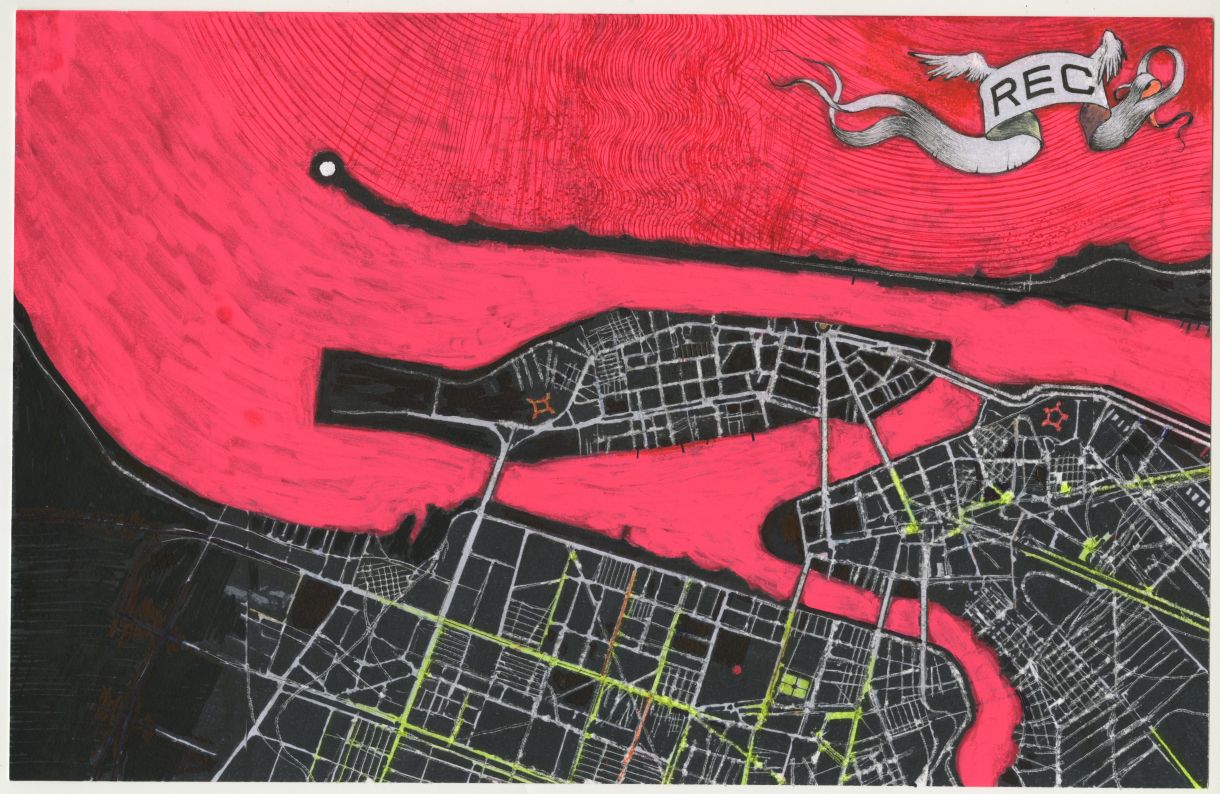

Neste março, tomamos o aniversário do Recife (486 anos) como ponto de partida para adentrar esta cidade que se fez a partir do mar, do porto e do comércio. Desde a colônia, foi ancoradouro de navios, lugar de fluxo de mercadorias que, por conta disso, se transformou na capital do estado. Dessa primeira tomada territorial, o Recife foi se formando pela ocupação de suas ilhas, rios, manguezais. Um chão de disputas, lutas e divisões que desembocam nesta cidade repleta de contradições.

A partir dessa história, nesta edição, damos início a uma série de ensaios que repensam a ocupação da cidade a partir dos bairros do Recife, São José, Santo Antônio e Boa Vista, os mais antigos deles. Convidamos quatro colaboradores para caminhar por esses territórios originários em busca de vestígios, ruínas e evidências de histórias que nos lembrem de quem temos sido, a partir do que o Recife mostra e esquiva. Isso, partindo da experiência e sensibilidade de cada um dos colaboradores, que aqui se expressam em textos e ilustrações.

Nas páginas a seguir, quem caminha pelo Bairro do Recife – o Recife Antigo – são o jornalista Romero Rafael e o artista visual Jeims Duarte. Em abril, seguiremos pelos bairros de São José e Santo Antônio; em maio, chegaremos à Boa Vista. Fica o convite para que você gaste as solas dos sapatos com a gente.

ONDE TUDO É RUÍNA. E, AINDA ASSIM, ANCORADOURO

Marco Zero do Recife: piso tentando adivinhar este chão. Estão, quem sabe, os meus pés no Largo do Corpo Santo – talvez culpados diante do altar da igreja, talvez desamparados no pelourinho em frente a ela, ou andando ligeiros pelo comércio de seus casarões. Uso uma memória que não existe para imaginar a Ermida de Santelmo, capela erguida ao santo dos homens das águas, aqui devotado a partir do século XVI, quando esta terra começava a germinar um povo.

Da ermida levantou-se a igreja, arrebatada para baixo ao custo da modernização que trouxe o bairro até este agora – e que continua a levá-lo: a metros daqui, o tapume de uma obra diz que «o futuro se transforma». Eu sei, decerto, que estou sobre camadas de passados que se ultrapassaram, enquanto turistas espanhóis rodeiam a Rosa dos ventos (1999) de Cícero Dias como se se encontrassem com o mais antigo. Mas que é um fino presente, porque tudo se arruína e algo se refaz.

A praça veste uma roupa da virada do milênio: para existir renovada nesse novo tempo, deitaram árvores. A sua borda é contornada pela Alfredo Lisboa, um louvor em avenida ao engenheiro que modernizou o porto e este bairro, quando o largo foi abaixo, no início do século passado. É por ela que se toca o sul e o norte desta “língua de terra”, como aparece descrita a ilha nos anos 1600 – naquele princípio, era mais estreita do que é hoje: os rios sabem dos seus aterros.

Desta praça partem ruas e mais ruínas – não só enterradas, mas, sobretudo em pé. Algumas delas em avenidas que se pretendiam bulevares no tempo em que foi moda parecer Paris.

AQUI JAZ O QUE PRINCIPIOU

No tempo em que foi moda parecer Paris, a cidade fez sumir o Largo do Corpo Santo para abrir a Praça Rio Branco – este Marco Zero – e alargar duas vias – as avenidas Central, hoje Rio Branco, e Marquês de Olinda. Na igreja do largo, a primeira construída no Recife, celebrou-se a missa derradeira há 110 anos do que podemos testemunhar, no dia 6 de março de 1913. Depois do último dominus vobiscum que se ouviu aqui, em vez de sino, soaram picaretas. E tudo foi se tornando sedimentos.

Quanto aos sentimentos, “a notícia da demolição da igreja matriz do bairro chamou a atenção da população, principalmente dos fiéis, que ficaram atônitos. Prontamente, a elite, que acreditava que seria um mal que viria para um bem maior para Pernambuco, ficou eufórica”, resgata Jônatas Lins Duarte, na dissertação Modernização do porto e do bairro do Recife: Impactos causados pelas obras na população da freguesia, apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História da UFPE.

“Os entulhos nas ruas, a poeira, os buracos, a água acumulada nos tempos de chuva, tudo isso fez mudar a rotina do bairro, como também a sua paisagem. Tornou-se um lugar não mais de encontros, mas um local de destruição, onde os mais abastados e os políticos faziam promessas para a sociedade pernambucana, como a de trazer melhorias para o local”, relata o historiador.

Na destruição da igreja, sepultou-se um santo.

(Corpo Santo era um dos nomes atribuídos a Pedro González Telmo, um sacerdote e frade castelhano beatificado no século XII; tornado popular como Santelmo, depois atualizado como São Frei Pedro Gonçalves, invocado pelos marinheiros, barqueiros e pescadores. Pois, antes de a ciência explicar, trabalhadores do mar acreditavam ser a aparição do santo um fenômeno de descarga eletroluminescente que alcança a ponta dos mastros das embarcações durante tormentas elétricas. O resplendor brilhante seria o “fogo de santelmo” descido dos céus para acalmar a tempestade.)

Sucumbiram uma construção e uma devoção, algo material e algo etéreo até então amalgamados como um dos fundamentos da formação do Recife: quando este lugar passava de ser apenas um atracadouro de embarcações – a ribeira do mar dos Arrecifes dos Navios –, povoando-se com homens dos rios e dos mares, formava-se a Freguesia de São Frei Pedro Gonçalves.

São Frei Pedro Gonçalves, outrora Santelmo, batizou o povoamento da freguesia até a modernização deste bairro. E nunca mais foi dito: nomes e devoções também ruem.

CEMITÉRIO DE PESSOAS E PROGRESSOS

Deixo o Marco Zero em direção à Rio Branco caminhando sobre ruínas que residem já no profundo, no centro desta porção de terra; o que nem mais é história, mas arqueologia. A gente só enxerga o visível – e o andar ágil de turista, mesmo o da própria cidade, pisoteia histórias sabidas e soterradas, e ainda mais as não sabidas: quantas delas alicerçam este território neste seu povoamento de 486 anos, não se vê.

(Arqueólogos retiraram mais de 100 ossadas – crânios, dentes, costelas, fêmures – e por volta de 200 mil objetos – entre garrafas e botões de madrepérola – durante as obras do habitacional do Pilar. A comunidade surgiu no século XVII e é onde mora a pequena população do bairro hoje; o ciclo vital, ali, é um dos pilares que mais tempo permanece desde a fundação do Recife. Mas em escavações não se acham corações que nos digam dos sentimentos por tudo o que ruiu; de quando, por exemplo, taparam o sol e secaram as águas onde antes se banhava e bronzeava, com graça ou languidez, lazer ou terapia, na Praia do Brum. Alguém me soprou que a gente só não vive mais porque não aguenta tantas mudanças: demolimos junto com as casas, as coisas, as ideias, os demais.)

O que se vê são as histórias em concreto que estão mais perto de tocar o céu. Algumas delas já deterioradas, arruinando-se, porque nada abrigam; outras, até restauradas, mas arruinadas, porque o progresso, que é um senhor, faz suas escolhas. Não avisto alguém nas sacadas dos casarões. Os vidros de suas janelas nada de dentro refletem. O desenvolvimento que modernizou este lugar beijou-lhe a boca por algumas décadas – embora tocando a língua só na de alguns. E depois partiu atrás de novidades.

Desde os anos 1980 – após a atividade portuária daqui perder toneladas de importância para a de Suape – que a administração pública testa habilidades para juntar os fragmentos do bairro e torná-lo novamente vivo: quero dizer, movimentado e gerando receita, a sua vocação primordial.

O plano considerado mais bem-sucedido foi executado nos anos 1990, década em que Jarbas Vasconcelos assumiu pela segunda vez a prefeitura da cidade. O que era “a zona” foi se embrulhando como um polo de turismo, quase como um novo lugar – este Recife Antigo.

Uma gente com mais dinheiro descobriu as pontes de acesso até esta ilha que, na depressão pós-porto, fora o céu de estrelas para os últimos boêmios, em bares e puteiros remanescentes; e que, nos anos 1990, fora o chão de estrelas para mangueboys, em casarões abandonados.

A administração de Jarbas, basicamente, revitalizou a Rua do Bom Jesus. O investimento na via, um composto de incentivo fiscal com pintura das fachadas, se espalharia por todo o corpo, feito adrenalina na veia.

(Mas não alcançou todas as extremidades: a Rio Branco, chamada, na farra, de Faixa de Gaza ou Muro de Berlim, separava o lado colorido e turístico – sendo a Rua do Bom Jesus seu epicentro, a Berlim Ocidental – de outro desbotado e underground – tendo a Rua da Moeda seu centro e o Burburinho, seu templo, nossa Berlim Oriental. A Moeda rendeu por mais anos, poupada pela energia da juventude da época em que era imperativo madrugar.)

“Fiz reunião com mais de 100 empresários para dizer que, se eles investissem, eu daria isenção de IPTU. Cuidamos de recuperar as árvores, fazer poda adequada. Era uma atenção permanente. O turismo disparou no período”, disse Jarbas, faz poucos anos, ao Jornal do Commercio.

O produtor Paulo Braz comeu do açúcar servido pelo político e abriu, em 1996, o Calypso Club num sobrado reformado pós-ruína. “Funcionou como âncora na Rua do Bom Jesus. O movimento dele fez com que muita gente abrisse bares. Criou um ciclo de história, que teve seu tempo e depois a decadência”, me contou Paulo.

(O prédio que foi Calypso é o terceiro após o casarão com fachadas de vidro que doem nas almas que ali vagueiam – que, de tão descaracterizado, captura mais atenção do que a sinagoga mais antiga das Américas; que, de tão mexido, ilustra a sanha dos que não respeitam que coisas sagradas permaneçam.)

O que se conta sobre os escombros do projeto de Jarbas Vasconcelos é debitado do saldo do hoje deputado estadual João Paulo, que assumiu a prefeitura alguns anos depois e não teria priorizado o bairro. O que se conta, também, é que parte do êxito turístico que a revitalização obteve deveu-se à ausência de pedintes e vendedores ambulantes na rua. Nisso, esse passado recente se encontra com o de um século: higienização social era uma intenção entre os propósitos da modernização do porto e do bairro do Recife.

Anos mais tarde, Paulo Braz voltava a esta ilha, para outra aposta: o Paço Alfândega, onde montou o Cuba do Capibaribe, duradouro até uma mudança de administração do espaço.

O Paço surgiu em 2003 para impregnar de luxo a experiência dos turistas desembarcados dos cruzeiros. Originalmente, foi um shopping sob medida para o consumo de quem possui euros e dólares – uma vaidade para deixá-lo à altura de outros tempos, quando foi o maior posto alfandegário do Brasil Império. Mas o negócio foi ruindo: apequenou-se a estacionamento e centro de serviços para os trabalhadores do bairro; esvaziou-se na pandemia. Hoje, subocupado, é quase um elefante. Um belo quase elefante.

PRESENTE DO PASSADO DO FUTURO

Na derradeira noite do último janeiro, Paulo Braz recomeçava sua terceira relação com o Bairro do Recife. Recebia convidados no Frege, um bar e casa de shows na Rio Branco. Esta avenida, que nos anos 1990 separava o progresso do contraprogresso, é ela mesma uma nova prosperidade. Desde a gestão do prefeito Geraldo Julio, que antecedeu a atual, está bloqueada para carros. Somente pessoas, bikes, skates e patins transitam por aqui. Bares e restaurantes têm chegado. A estes, o Frege se soma.

“Comecei a estudar o bairro e vejo que ele está passando por um ciclo de renascimento” – me disse Paulo, novamente confiante. “A Avenida Rio Branco está para 2023 o que foi a Rua do Bom Jesus nos anos 1990.” Como nos anos 1990, a municipalidade tem oferecido, agora, incentivos fiscais para a reocupação do Bairro do Recife. “Moradias para fins de interesse social, além de construção, recuperação, renovação, reparo ou manutenção de imóveis terão abatimentos de até 100% no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), por um período de 10 ou oito anos para uso residencial e cinco para não residencial”, informa o Recentro, programa do atual prefeito, João Campos.

O programa está inserido no Gabinete do Centro do Recife, chefiado pela ex-secretária de Turismo e Lazer da cidade, Ana Paula Vilaça, e anunciado no final de 2021, “para coordenar ações integradas de infraestrutura, manutenção, desenvolvimento das potencialidades econômicas, arquitetônicas, históricas e culturais dos bairros do Recife, Santo Antônio e São José”.

O Recentro também reduz a alíquota do Imposto sobre Serviços (ISS) e faz um levantamento de prédios a reexplorar. De novembro para cá, o Portfólio de Imóveis mapeou 336 – diz que 176 deles estão em funcionamento, 84 fechados, e os demais não foram especificados. A lista é apresentada a potenciais investidores, e estes são colocados em contato com proprietários.

Percebo alguns movimentos ou, ainda, vultos:

Estou no começo da Rio Branco, na esquina com a Marquês de Olinda, onde se levanta um dos prédios mais bonitos dos que se veem quando se está no Marco Zero: erguido já no pacote da modernização, ele se apresenta com uma fachada estreita e vai se encorpando pelas laterais. Na última década, abrigou o Santander Cultural, depois um cabaré e, deteriorado, mas com novo dono, está fechado para reforma: vai virar um hotel, comenta-se, ou um novo espaço para arte.

Pego a Marquês de Olinda e sigo até o pé da ponte, onde nada salta mais à vista do que o Chanteclair, construção, estima-se, do fim do século XIX para o início do seguinte, fechada por décadas, numa enigmática restauração. De usos variados, entre eles hospedaria e prostíbulo, foi reocupado temporariamente, por uma mostra de decoração, numa mobilização feita pelo Recentro. Mas, logo, voltou à reclusão.

(Quando deixou de ser residencial, prostíbulo e hospedaria, foram motivos para se deitar no Bairro do Recife: a zona foi pulmão; sustentou a boemia que penetrava as noites quando o porto era outro, e tão logo depois, quando o porto era saudade. Os cômodos do Chanteclair viram, entre as décadas de 1960 e 1980, corpos que se contorciam de desejo para em seguida repousarem em sonos ressacados. Na sua provisória reabertura para abrigar a mostra de decoração, numa parede descascada, o desenho de uma mulher nua, de quatro, significou vestígio. Anos antes, em 2015, vi o Francis Drinks, em seu último endereço, na Alfredo Lisboa, converter-se: o antigo puteiro, de fachada carmim, foi pintado de verde-água. Algo ali ruía também.)

O MODERNO EXIGE PASSAGEM

Por fora do véu do Chanteclair, monumentos visíveis e invisíveis. Sua vizinha lateral é a Igreja Madre de Deus, aberta em 1709, ano em que foi autorizada a criação da Vila de Santo Antônio do Recife, quando a Freguesia de São Frei Pedro Gonçalves já tinha a companhia de outros santos e povoamentos. A igreja, por sorte, foi preservada: não estava no caminho das linhas que os engenheiros traçaram desenhando o novo bairro. Permanece entre as mais palpáveis antiguidades deste lugar.

(Na calçada da Madre de Deus se encena uma secular fricção social: homens tornados flanelinhas ocupam, ao dia, a passarela pela qual, à noite, desfilam noivas com a mais produzida pompa na cidade. Naquele altar se firma a maioria dos casamentos mais caros do Recife; amores equalizados na mesma classe social ou “casais inteligentes que enriquecem juntos”. Sob as bênçãos de Deus e ao reluzir dourado do templo.)

Já do lado que o Chanteclair dá para o rio, no Cais da Alfândega, uma escultura de pedra com QR Code experimenta recuperar o Arco da Conceição: como se, ao aproximar a câmera do celular, fosse possível rematerializar por realidade aumentada a edificação posta abaixo no mesmo tempo em que o Largo do Corpo Santo. O arco era o último, no Bairro do Recife, ainda em pé, e a sua arquitetura era exemplar único no Brasil.

(Para efeito de comparação e lamento, o Arco da Conceição foi erguido em 1643, enquanto o Arco do Triunfo, que a gente visita admirada quando vai a Lisboa, é de 1873.)

Encimado por uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, o arco dava passagem para a Ponte Maurício de Nassau. Até que, na modernização do porto e deste bairro, no afã de ajustar a cidade a novos tempos, de carros e avenidas largas, foi atropelado porque atrapalhava o tráfego.

“O urbanismo não vacilava ante sentimentalismos históricos”, nos deixou registrado o professor, jornalista e escritor Mário Sette sobre a derrubada do arco e do largo, patrimônios históricos tombados sem proteção, na escrita do seu livro Arruar: História pitoresca do Recife Antigo, de 1978.

O moderno esfarelou também vias e becos inteiros, para abrir passagens: entre elas, as ruas do Commercio, e seus 33 endereços, do Pharol, e suas 47 fachadas, e de São Jorge, e seus 68 telhados.

VENEZA, PARIS, NOVA YORK, E AGORA?

Parece fazer sentido um diagnóstico: o Bairro do Recife – que é a alma e o começo de toda esta cidade, e que era seu centro de tudo, inclusive econômico – se angustiava, no início do século passado, numa crise de identidade – ser, o que ser? Nascido em 1537 como ancoradouro de elevada autoestima, devido às mais perfeitas condições naturais para o sê-lo, este lugar foi crescendo expansivamente, até deixar para trás Olinda, sua antiga vila e capital, e se conectar pelas águas com diferentes partes do mundo.

Depois de relevante porto, sede holandesa e fecundo exportador de tesouros como o pau-brasil e, sobretudo, o açúcar desta capitania mais rica, o Recife deprimiu ainda no século XIX, agudizando no início do seguinte. O açúcar já não adoçava a economia, o cais era raso para os navios a vapor que se lançavam aos mares e carecia de infraestrutura logística; fora isso, o bairro estava densamente povoado e caprichadamente descuidado, numa insalubridade produzida por miséria social e ausência de saneamento. “O que vai pensar quem desembarcar?” Era preciso fazer uma plástica.

Era preciso modernizar-se: além de atualizar seu porto, a Veneza Americana estava disposta a ser uma Paris Americana. A haussmannização, como ficou conhecido o projeto de modernização que o Barão de Haussmann praticou na capital francesa na segunda metade do século XIX – quando demoliu tudo, para embelezar, organizar e higienizar, sanitária e socialmente, a urbe –, foi copiada pelo Rio de Janeiro, com Pereira Passos empurrando a população para os morros, e depois pelo Recife, num processo semelhante. A cidade, então, se refazia.

Nova York, pelo que se lê num registro do período, era outro filtro por que a cidade estava disposta a se instagramar. “Não preciso vos dizer, senhores, o que será o porto (...) quando os imensos transatlânticos puderem encostar ao cais desta cidade. O Recife, com esse importante melhoramento, e como outros muitos que lhe seguirão fatalmente, caminhará a passos largos para, num futuro bem próximo, deixar de ser a Veneza Americana para transformar-se na New York do Sul”, sonhou, deslumbrado, o diretor-geral das obras do Porto do Recife, o francês Jean Leclerc de Puligny, na cerimônia que abriu os trabalhos, em 1909.

O processo de tornar-se outra acariciava a elite, enquanto surrava os trabalhadores. As obras urbanas, que se iniciaram pelo porto em 1909, se estenderam até 1924, entre perrengues nas indenizações, nas demolições, nos editais e no dinheiro “malgovernado”. Este ex-bairro de São Frei Pedro Gonçalves, que era também chamado de “bairro do comércio em grosso”, onde de tudo tinha, deixou seus comerciantes, se não desapropriados, misturados aos destroços e embaçados pela poeira de cada dia.

A gente que aqui vivia em baratos cortiços e ruelas, alvos da higienização social e sanitária que estava sob o guarda-chuva da modernização, foi forçada a se mudar para outros cantos da cidade, desafiada a custear aluguéis mais caros, ou então a habitar as ruas.

Homens que vagavam pelo bairro, hostilmente tornados vagabundos, mudavam seu score social quando aderiam aos postos de trabalho no porto e nas demolições. Regeneravam-se socialmente quando se submetiam à exploração em longas e malpagas, e depois nem pagas, jornadas.

Restou aos pobres migrar do centro para mocambos nos arrabaldes. Estavam a poucas décadas do que a história oficial chama de abolição.

O Bairro do Recife rasgava o ar colonial de sua arquitetura e o comércio um dia adubado pelos mascates, quase negando o que fora, para vestir-se de moderno, gestando um certo progresso, dando passo à construção dos novos casarões enfeitando as suas novas avenidas – esses casarões que vejo, agora desabitados, como ruínas erguidas sobre ruínas.

“O pernambucano que, tendo deixado a sua terra há 20 anos, voltasse hoje ao Recife ficaria perplexo diante do espetáculo grandioso que se lhe apresentaria à vista ao penetrar o porto. Julgaria que o tivessem levado, por engano, a uma cidade desconhecida, quando de longe avistasse o belo cais e os grandes armazéns, em cuja frente estão atracados os navios de qualquer tonelagem, desde os pequenos costeiros, até os grandes transatlânticos”, enaltecem cartelas, com texto de coluna social, no filme Veneza americana (1925), dirigido por Ugo Falangola e J. Cambieri, da Pernambuco Films.

Mas, nos anos que se sucederam, o Porto do Recife foi deixando de ser um porto de pessoas – senão de turistas em cruzeiros.

Na história recente deste lugar, precisamente há uma década, sete armazéns de cargas desocupados foram redesenhados pelo projeto Porto Novo Recife para fomentar um centro de entretenimento, com lojas, restaurantes, cinema e teatro. “Os empreendimentos vão ajudar no renascimento do Recife Antigo, contribuindo para a retomada econômica do bairro”, disse à época o diretor do projeto, Romero Maranhão, numa das tentativas frustradas de ressuscitar o bairro econômica e perenemente com estratégias da indústria de turismo.

Exceto os armazéns ocupados pelo governo do Estado, os da margem esquerda formam um projeto de arruinamento: há apenas dois bares-restaurantes em funcionamento. O cinema e o teatro nunca foram materializados.

Mais recentemente, pouco antes de a pandemia estourar, a cobertura do Cais do Sertão, que deu uso a alguns dos armazéns ociosos, cedeu espaço para o Cais Rooftop e seu cardápio que exige de quem o queira frequentar uns bons reais. O restaurante faz uma trajetória mais exitosa, como um mirante privativo; uma ilhota suspensa, acessada por um público herdeiro daquele que movimentou a Rua do Bom Jesus nos anos 1990. Comparações informais com badalações de Miami já foram feitas, de forma elogiosa.

(Os investimentos que estão na mais nova agulha para ser injetada no Bairro do Recife sugerem que o tíquete médio gasto por aqui vai aumentar. Na rua entre a Bom Jesus e a da Guia é montado um hotel com a bandeira internacional Motto by Hilton. Ali perto, o antigo prédio da fábrica de moagem de trigo é restaurado: é nele em que a construtora escreve “o futuro se transforma”. Transforma-se no Moinho Recife Business & Life, um combinado, com vista para o porto, de residencial, empresarial e restaurante na cobertura: recentemente inaugurado, o Moendo na Laje é mais um rooftop para quem pode pagar.)

Contornando os Armazéns do Porto pelo lado do rio, chego ao Armazém 14, que no abandono do bairro foi ocupado pela cena alternativa do teatro e da música, quando a expressão cena alternativa significava dizer algo. Hoje ali se mantém uma cara casa de shows.

Sigo mais um pouco, estou na ponta norte desta ilha, no fim do Parador, nome dado ao local onde seria uma praça, mas que virou um estacionamento e um espaço para as festas caras da cidade. Deste ponto se vê o Novotel Recife, hotel-marina em construção sobre antigos armazéns após a Ponte Doze de Setembro, a antiga Ponte Giratória, já no Bairro de São José.

De certo ângulo, as Torres Gêmeas, que ficam logo adiante, se encaixam no hotel-marina como se fossem os seus mastros, as suas velas. Formam juntos uma embarcação de luxo. Formam uma imagem forte, um clarão que parece iluminar o que se constrói – e para quem – daquilo que ruiu.

AS ÁGUAS TAMBÉM SÃO ESTA TERRA

A gente se distrai, mas o Recife é um cais. Atrás do porto tem uma cidade – mas, “a cidade foi criada para servir ao porto”, escreveu Josué de Castro, em Fatores de localização da cidade do Recife (1948). O porto não nasceu da necessidade da cidade – a cidade que se fez das necessidades do porto.

Aqui, então, tudo começou pelas águas. As águas também são esta terra. E, portanto, não se anda pelo Bairro do Recife sem percorrer o rio.

(Nem se chega, de fato, ao Recife senão por estas águas: anos depois que desembarquei na cidade, vindo por uma BR, estava a bordo de uma catraia, destas que fazem a travessia Marco Zero-Parque das Esculturas, quando, voltando ao continente, tive uma epifania – “cheguei, enfim, ao Recife!”. Não se chega a esta cidade senão por estas águas porque não se entende esta cidade senão por estas águas.)

Distanciado da terra, levado pelas águas, olho para a ilha: estão o Marco Zero e os armazéns. Como quem usa monóculos, recorro a Mário Sette para imaginar o bairro antimoderno, os prédios e as pessoas que eram possíveis de se ver desde o rio antes de a vista ser tomada por depósitos de carga:

“Pouco a pouco desaparecia aos olhos não um bairro, mas um cenário de milhares de criaturas no seu presente e no seu passado. Comerciantes gordos de contos de réis, marinheiros de várias gradações, peregrinas do amor caro das pensões da Lingueta (cais e praça que ficava nas imediações do Cais do Sertão), famílias modestas das habitações baratas em últimos andares de sobrados, quitandas e vendolas, quiosques e barracas, ‘raparigas’ de fáceis leitos e pequenas pagas, arraigados moradores da freguesia, devotos do Senhor dos Passos (uma das irmandades da Igreja do Corpo Santo) ou da Conceição do Arco, tudo, tudo se deslocava enquanto as picaretas golpeavam e os tetos se abatiam. Os esqueletos dos prédios meio derrubados equilibravam-se, e devassavam-se interiores impudicamente: paredes com restos de pintura a óleo, outras de simples caiação, salas de visitas, alcovas, corredores, banheiros, cozinhas, mirantes... E quantas histórias nesses interiores através de quatro centúrias! Paixões, cobiças, amores, pecados, vagidos de nascituros e suspiros de moribundos, noites nupciais, lágrimas de separação, sustos de revoltas, conspirações de liberdade, escondimento de escravos, júbilo de festas públicas e íntimas”.

Olho para o outro lado, onde o molhe se resume ao Parque das Esculturas. Imagino o Forte do Picão, de onde se combateu holandeses, destruído em 1910, também nas obras de modernização do porto. Não se vê ruína.

Penso: o arrecife que repousa sobre o molhe é o útero que gerou o porto, este bairro. Charles Darwin, quando passou pelo Recife em 1836, escreveu que, sem o arrecife, não haveria o ancoradouro onde se atracaram embarcações e toda esta cidade. Nem haveria seu nome.

O naturalista identificou que a muralha de arrecifes foi formada pela dissolução de conchas e corais. Nascido, então, da proteção destes sedimentos e fabricando ruínas, este lugar segue como um ancoradouro onde embarcam e desembarcam promessas de futuros que repitam um passado.

E as águas sempre a banhar.![]()

ROMERO RAFAEL, jornalista e ex-editor-assistente de Cultura do Jornal do Commercio.

JEIMS DUARTE, artista plástico. Sua obra é centrada no desenho, numa ênfase constante sobre duas temáticas complementares: o corpo e a cidade. O retrato humano de tradição expressionista e uma pintura de paisagem focada na obsolescência urbana confluem, para o artista, numa “Poética da Construção de Ruínas”.