O lado brilhante do Pink Floyd

No cinquentenário do disco ‘The dark side of the moon’, um relato pessoal e uma análise sobre o que define uma obra-prima do rock e seu papel no mercado, na cultura e na sociedade

TEXTO E ILUSTRAÇÕES YELLOW

01 de Março de 2023

Ilustração Yellow

[conteúdo na íntegra | ed. 267 | março de 2023]

leia ouvindo

A gente tinha menos de 15 anos, e meu amigo Gustavo me perguntou: “Meu pai tem um disco preto, com um triângulo na capa. Esse disco é bom?”. Eu respondi que era o melhor de todos.

Percebi isso no Hiper Bompreço, quando comprei o vinil (sim, música se vendia no supermercado). Dentre os discos disponíveis do Pink Floyd, era o que tinha mais músicas do show que meu tio tinha me mostrado (todo mundo precisa de um tio que mostre as músicas boas). Depois descobri que aquele era um dos maiores discos da história, ele havia ficado nada menos do que 14 anos nas listas de álbuns mais vendidos da Billboard. Aprendi muitas coisas sobre ele, e com ele, ao longo da minha vida. Acredito que, assim como aconteceu comigo, esse disco tenha aberto as portas da percepção de muita gente, para a beleza e o potencial da arte.

A banda, formada por quatro estudantes de Arquitetura de Cambridge, começou a ganhar relevância cultural na cena londrina a partir de dezembro de 1966. O grupo criava a trilha sonora para o UFO, um baile psicodélico que acontecia, a partir da meia-noite do sábado, em um porão alugado. As apresentações eram acrescidas de instalações de artes plásticas, efeitos luminosos, luzes estroboscópicas e projeção de filmes. Tudo o que estimulasse sem limites os sentidos.

Aos poucos, o guitarrista e cantor Syd Barrett começou a compor temas para substituir as covers de rock e blues americanos, que a banda tocava. Quando fizeram as primeiras gravações, foi ele quem conseguiu transformar em músicas de três minutos, prontas para tocarem no rádio, as longas paisagens musicais que a banda criava em suas apresentações ao vivo. Embora as composições tivessem temas variados – do Tao Te Ching a Tolkien – a banda ficou estigmatizada como “rock espacial”, um eufemismo para a “viagem” do som.

Nos anos 1960, as drogas psicodélicas foram descobertas e usadas em larga escala por uma geração de jovens que as entendiam não como um escape, mas como ferramentas para a exploração de novas dimensões, desnudas dos tabus da sociedade. Os efeitos dessas drogas revolucionaram a arte, a cultura, e tudo sob o sol. Não é coincidência que os computadores pessoais, com suas interfaces intuitivas e a internet tenham sido criados na mesma época, próximo a San Francisco (era o ápice do flower power).

Porém, o entendimento dos efeitos dessas drogas no organismo, até a falta de orientação posológica, provocaram, com raras exceções, danos colaterais. Isso aconteceu com Syd Barrett. Como garoto-propaganda da psicodelia londrina, a ele foram oferecidas quantidades exorbitantes de LSD e quaaludes, que acabaram potencializando algum distúrbio mental não diagnosticado (provavelmente, esquizofrenia), levando a um comportamento errático e mudanças bruscas de humor, por vezes agressivo e violento, e por vezes catatônico. O gregário e sorridente líder da banda se tornou, aos poucos, soturno, adquirindo um olhar que Roger Waters descreveria “como buracos-negros no céu”.

Hoje, 50 anos depois do Verão do Amor, existem estudos sérios sobre o uso de microdoses de LSD, DMT e psilocibina no tratamento de problemas psíquicos (como demonstrado no artigo de Franz X. Vollenweider e Katrin H. Preller na revista Nature, Psychedelic drugs: neurobiology and potential for treatment of psychiatric disorders, publicado em setembro de 2020), que devem revolucionar a psiquiatria em um futuro próximo.

Os problemas de Syd levaram à sua expulsão da banda, e a sua substituição, na voz e na guitarra, por seu amigo David Gilmour. Porém seguiram-se anos de reinvenção, até que a banda criasse uma nova identidade, fora da sombra multicolorida de Barrett.

Para fugir dos intermináveis improvisos com ecos do esfregar das laterais de isqueiros nas cordas dos instrumentos, os aspirantes a arquitetos experimentaram de tudo. Passaram a tratar os shows como suítes narrativas, com restrições temáticas e/ou formais. Nos cinco anos pós-Barrett, dentre outras coisas, eles criaram: um número musical para orquestra (Atom heart mother); uma sequência de músicas feitas a partir dos barulhos de móveis e eletrodomésticos (o “disco perdido” Household objects); trilhas sonoras para filmes (The Comittee, Zabriskie point, More, La vallée); uma turnê com o acompanhamento de uma companhia de balé, e: um filme de um show sem público nas ruínas de um anfiteatro em Pompeia.

Para chegar na forma definitiva de The dark side of the moon, sua obra-prima, a banda amalgamou, com sucesso, muitos elementos que havia explorado ao longo desses anos. Dentre os experimentos malsucedidos, havia um conjunto de músicas que estreou ao vivo em 1969, com o título provisório The man and the journey, que nunca tomou forma definitiva, mas cujas músicas acabaram gravadas e publicadas aos poucos, espalhadas em vários discos. O tema principal dessa suíte, segundo Roger Waters, o baixista e principal compositor da banda desde a saída de Barrett, era o desgaste desumano da vida cotidiana.

The man and the journey propunha uma narrativa circular, acompanhando o dia de um trabalhador. Waters relatou a John Harris, em seu livro sobre o DSOTM, que havia sido inspirado por uma pichação que alguém fez nos muros do metrô de Londres. “Os grafites diziam: ‘Levante-se, vá para o trabalho, faça o serviço, volte para casa, vá para a cama, levante-se, vá para o trabalho…’Estava na parede lateral e parecia não ter fim. À medida que o trem aumentava a velocidade, as palavras passavam cada vez mais rápidas, até que – bang! – você subitamente entrava num túnel. Achei aquilo uma obra de arte brilhante.”

No início da década de 1970, entediado de repetir composições pomposas ao vivo (agora sob a pecha de “rock progressivo”), Waters propôs que a nova composição da banda deveria ser sobre todos os motivos que nos levam à ansiedade. A nova suíte herdava elementos temáticos e formais de The man and the journey. Uma obra circular, em que o fim implicava o começo, simbolizando o ciclo da vida. Embora o título provisório Eclipse ainda sugerisse um tema espacial, a ideia era fugir das psicodelia, e lidar, com a linguagem mais direta possível, com temas filosóficos e políticos.

A abordagem de temas universais, usando uma linguagem simples, é um dos segredos para o sucesso de DSOTM. O álbum apresenta uma narrativa tão fácil de identificar, que dá pra entender mesmo sem as letras das músicas. Qualquer pessoa que escute Time, mesmo que não entenda inglês, percebe que a voz trovejante de Gilmour representa a força implacável do tempo, e a melancolia de Wright reflete nossa impotência perante sua passagem. Ou a cobiça e luxúria expressas em Money. O mesmo em Us and them, que trata da divisão do mundo em castas, e na qual um gesto de um general sobre um mapa é o suficiente para mandar à morte centenas de soldados, como o pai de Waters, que ele nunca conheceu.

David Gilmour, nas guitarras, e Rick Wright, nos teclados, possuem a capacidade de criar músicas com acordes muito simples, e poucas firulas – mas essas firulas são extremamente sofisticadas e de bom gosto. Todos exaltam os solos de Gilmour, mas prestem atenção ao solo de piano de Wright em Us and them. De partir o coração. Outro ponto de identificação do público com a obra é a possibilidade de, por exemplo, aprender os dois acordes mais simples do violão (mi menor e lá maior) e já sair cantando Breathe. Essa fórmula está presente em toda a discografia do Pink Floyd, e talvez seja um dos motivos para sua adoração por músicos novatos ou virtuosos.

Na época da composição, Waters era casado com Judy, uma artista plástica e ceramista. No quintal da casa, compartilhavam um ateliê. Ali, Waters aprendeu a fazer loops de fita magnética com colagens de sons, principalmente de objetos cotidianos, como moedas e relógios (uma continuação do projeto Household objects), criando sequências rítmicas usadas em algumas músicas da nova composição (nas introduções de Money e Time, por exemplo). Um recurso tão artesanal se mostraria inovador o suficiente para inspirar gerações de artistas a explorarem o sampling, como Public Enemy e Björk, que usou sons da atividade sísmica islandesa como percussão de suas músicas.

DSOTM inicia com a batida de um coração – o primeiro e mais natural som que uma pessoa escuta, na vida. Aos poucos, esse som é entremeado ao tique-taque de um relógio, lembrando que toda pulsação cardíaca é uma passagem do tempo, e um passo para o fim da vida. A estes, se juntam outros sons – vozes indistintas, caixas registradoras, o tilintar de moedas, em um crescendo de tensão que culmina em um grito desesperado. O título Speak to me implica, ao mesmo tempo, a necessidade de comunicação entre as pessoas e o início de uma sessão de terapia, na qual se enumeram signos sonoros das pressões que se empilham sobre nossas vidas.

Essa introdução é uma interpretação sonora das ideias do “antipsiquiatra” Ronald D. Laing, que afirmava, em seu livro The politics of experience (1967): “Do momento do nascimento, quando o bebê da Idade da Pedra confronta a mãe do século XX, ele é sujeito a essas ações de violência chamadas de amor, como também o foram seu pai e sua mãe. (...) Essas forças estão preocupadas principalmente em destruir a maior parte de seus potenciais”. O ser humano, portanto, nasce perfeito e com potencial infinito, mas é submetido a limitações sociais. É bem provável que essas ideias tenham inspirado DSOTM, pois no mesmo livro há um capítulo chamado Us and them, que trata do mesmo tema da canção do disco.

Ao longo da obra, os temas explorados são as tais construções humanas, como a velocidade (na música eletrônica On the run), o tempo (uma invenção criada para controlar a força de trabalho), o dinheiro, a cobiça e a divisão da sociedade em povos e castas (Us and them), a mortalidade (The great gig in the sky). Todos interferem em nossas vidas, até o que seria sua consequência lógica, a loucura, representada por Syd, nos versos de Brain damage.

Na última música, Eclipse, um momento de comunhão universal é oferecido. Um zoom out no planeta inteiro lembra ao ouvinte que o mundo é só uma potoquinha azul que compartilhamos, perdida no universo. Tão pequena, na verdade, que às vezes basta a sombra da lua de mau jeito, pra deixar tudo no escuro. Portanto estamos todos juntos, nessa grande roubada universal.

***

Então volta o batimento cardíaco do início, pra indicar que a obra é circular. E a conclusão não está no fim do disco, está no início, nos primeiros versos de Breathe: “Respire, inale o ar. Não tenha medo de se importar”. Apenas a empatia, o reconhecimento do outro, pode nos salvar da loucura que nos é imposta pelos valores artificiais da sociedade capitalista. Para Waters, o disco é “uma expressão de empatia política, filosófica e humanitária desesperada para se libertar”.

Apesar da narrativa autocontida, The dark side of the moon soa menos hermético do que os discos anteriores da banda, provavelmente porque, pela primeira vez, as gravações contam com a participação de músicos convidados – o saxofonista Dick Parry e as cantoras Liza Strike, Barry St. John, Leslie Duncan e Doris Tray. É importante mencionar, também, Clare Torry, que improvisou em poucas tomadas a voz da faixa The great gig in the sky e ganhou, em 2005, através de um processo, o crédito de coautoria da música.

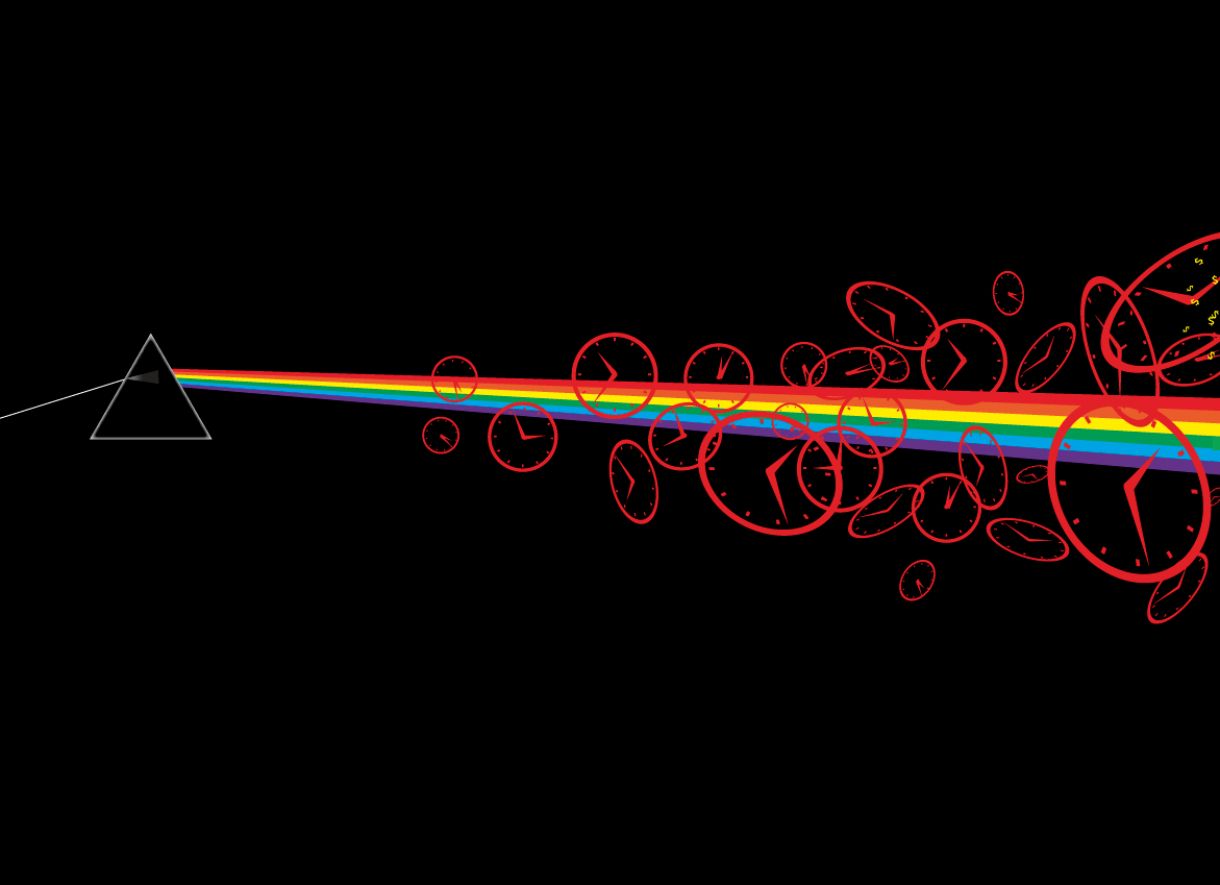

Como objeto, o álbum também era uma linda obra de arte, quase uma poesia concreta. A capa do álbum é simples, geométrica e plena de significados. Um feixe de luz branca passa por um prisma que separa todas as cores que o compõem. Na parte interna, o arco-íris serve de pauta para um eletrocardiograma, dialogando com o início e fim do disco. E, atrás, outro prisma mescla as cores em branco novamente, criando mais um loop, desta vez gráfico. Lojas de discos, na época do lançamento, decoravam as paredes com esse loop.

Por falar em lojas de discos, o baterista Nick Mason pontua, na autobiografia Inside out – A verdadeira história do Pink Floyd (2004), a importância do trabalho de promoção das gravadoras, que “defenderam o disco usando cada grama de músculo de marketing peso-pesado que possuíam”. Pela primeira vez, um trabalho da banda foi divulgado com afinco, devido ao sucesso inesperado, nas rádios americanas, de Childhood’s end, um dos rocks mais enxutos que a banda já gravou, escondido no lado B da trilha sonora do filme La vallée (Barbet Schroeder, 1972).

Outra característica do disco que o tornou um produto de muito sucesso foi a qualidade de sua gravação. Por sorte, ele foi lançado em um momento de popularização dos aparelhos de som de alta fidelidade na Europa e nos Estados Unidos, e, com todos os seus efeitos especiais, sons eletrônicos e exploração do espectro estereofônico, era o disco perfeito para demonstrar às visitas a qualidade do recém-adquirido sistema de som da sala.

Para o Pink Floyd, o disco marcou o último trabalho verdadeiramente colaborativo da banda. Com a chegada do sucesso, os membros do grupo tiveram seus egos inflados e passaram a arengar, mais do que colaborar. Pra completar, o surgimento inesperado de muito dinheiro transformou os intelectuais de esquerda em um bando de milionários babacas, que passaram a competir no tamanho de suas casas e a desviar o assunto das reuniões da banda, cada vez mais, para os investimentos que fariam com suas fortunas, ao invés de criar arte. Waters deixou a banda em 1983, jurando que isso significaria seu fim, mas foi surpreendido quando os membros restantes resolveram continuar a gravar discos e sair em turnê.

A banda viria a ser, nas décadas seguintes, a mais litigiosa da história. Curioso, em se tratando de serem os autores de DSOTM, uma obra sobre a empatia. Processos voaram pra todos os lados, sobre royalties, sobre o uso do nome da banda, de elementos do cenário… Levaram à justiça a Apple, porque vendia mp3 das músicas separadas quando eles insistiam em vender os discos completos… Em pleno fevereiro de 2023, ainda estão se engalfinhando, no Twitter, Roger e Gilmour (com sua esposa, a escritora Polly Samson, que escreveu a maioria das letras dos últimos lançamentos do Pink Floyd, e dos álbuns recentes de Gilmour), supostamente por conta de declarações políticas do primeiro, mas dá pra notar que são rusgas mais pessoais do que isso. E Roger Waters anunciou que pouca gente entendeu o original, então ele vai lançar uma regravação do DSOTM em maio, sem guitarras, sem autorização do resto da banda e com mais letras, sobre as músicas instrumentais… Vai ficar bom, hein?

***

Quando adquirimos um CD-player na minha casa, precisei comprar novamente o DSOTM. Mas aproveitei, porque foi justamente quando saiu a edição especial de 20 anos de lançamento. Storm Thorgerson e Aubrey Powell, do estúdio Hipgnosis, conseguiam imprimir uma identidade tão forte à banda nas capas dos discos que, muitas vezes, não era necessário citar o nome. Fossem elas a foto de um homem em chamas apertando a mão de outro, um close de uma orelha, pontos de luz desfocados ou o olhar de uma vaca, eram imagens tão icônicas, que só era necessário ver a lombada do disco para confirmar que eram do Pink Floyd.

Na caixinha de então, Storm havia recriado a capa e o encarte do “disco do triângulo”, em um tratamento meio Hans Donner, e acho que nada além disso. Em edições especiais posteriores, foram apresentados materiais bônus, como outras versões das músicas, gravações ao vivo, remixagens e DVDs com material visual – de documentários aos filmes e animações usados pela banda em suas apresentações, produzidos por diversos diretores.

Em razão dos 50 anos do The dark side of the moon, a banda anunciou para 24 deste mês o lançamento de mais uma caixa, contendo diversas versões e mixagens do disco, junto a um monte de encartes e fotos. Fãs irados inundaram as redes com reclamações. Alguns deles ainda tinham esperança de ter uma gravação em vídeo de um dos shows da turnê original, mas, pelo visto, não existem mesmo. Outros, pasmem, fazem ataques homofóbicos ao arco-íris da capa, que está lá há 50 anos! Parece que o mundo ficou mais burro, mesmo.

Hoje, o Pink Floyd sobrevive apenas nessas edições especiais e turnês nostálgicas. No ano passado, apareceu uma remixagem de Animals, que ficou engavetada por quatro anos devido a brigas entre os membros sobreviventes da banda, acerca do texto dos créditos. Gilmour e Waters, a cada 10 ou 15 anos, lançam discos de músicas inéditas, que servem apenas como desculpa para turnês mundiais em que reciclam os clássicos da antiga banda. O baterista foi o responsável pelo revival mais criativo – nos divertidos shows do projeto Nick Mason’s saucerful of secrets, ele recria, com músicos convidados, as músicas da fase psicodélica da banda, de antes do Dark side.

Não me lamento pela falta de novos bons discos dos membros da banda, afinal, ninguém consegue ser genial a vida inteira. Mas entendo que o rock, como um todo, entrou em sua fase referencial. Parece acontecer com todo estilo de música popular, seja blues, jazz, frevo ou MPB. No início, o estilo é uma novidade, e há espaço para invenção e definição de sua linguagem. Quando a linguagem se estabelece, primeiro é a forma que enrijece, e é o início de sua decadência. Por exemplo: fica definido que o frevo só se toca com instrumentos de sopro e percussão, ou que o rock precisa de guitarra…

Ainda podem se passar décadas em que o estilo aproveita alguma popularidade, e podem surgir novos artistas talentosos. Mas é como se não houvesse mais espaço para a inovação. A verdadeira morte do gênero é quando o repertório vira cânone. Quando a gente sai para o carnaval esperando Vassourinha e Voltei, Recife. Ou quando a gente vai pra um show de jazz esperando ouvir Take five e So what. Quando as pessoas preferem ir pra um bar ouvir Smells like teen spirit e Sultans of swing, ao invés de conhecer uma banda nova.

E, graças a isso, não surgem mais bandas interessantes, e aos fãs restam apenas relançamentos. Como a série de bootlegs de Bob Dylan, que acaba de lançar uma caixa de sobras de gravação do Time out of mind. Nos apegamos a essas “raridades”, que na verdade são descartes, como fumantes inveterados reacendendo bitucas esquecidas em um cinzeiro. Apesar de Bob Dylan ainda lançar discos inéditos. Mas quem ainda tem paciência para esses discos novos?

Me pergunto se algum disco lançado em 2023 merecerá ter edições especiais comemorativas, daqui a 20 ou 50 anos, e acho que não. Depois das bandas do grunge, como Nirvana e Soundgarden, e do Radiohead (que lançou, em 2021, um video game em comemoração aos 20 anos de Kid A e Amnesiac), a mais recente banda que acho que vai receber um tratamento parecido é Tame Impala, cujo som é bem derivativo do Pink Floyd, pra começar a conversa. Mas nem se compara em inventividade e popularidade.

Talvez existam obras de arte contemporâneas relevantes, que não estejam no meu radar. A música não é mais tão relevante para os jovens quanto foi pra mim, da geração X. Talvez o DSOTM seja lembrado apenas porque foi referência para a geração dos baby boomers, a mais espaçosa de todos os tempos. Daqui a 40 anos pode haver a celebração da série Black mirror… Daqui a 50 anos, pode haver a celebração de uma dança do TikTok.

Ou podemos jogar fora toda a racionalização de tentar entender os motivos de seu sucesso e admitir que DSOTM é uma obra de arte gigante. Ela adquire novos significados enquanto amadurecemos, e inspira os expostos a ela a refletirem, e fazerem outras coisas. Talvez a melhor justificativa para o lançamento de uma edição especial seja a ideia de que ela possa chamar a atenção de mais gente a ouvir e extrair significado do disco. Que tenham seus horizontes expandidos e se inspirem a fazer sua própria arte.

De uma coisa tenho certeza: haverá uma edição especial comemorativa de 100 anos do The dark side of the moon. Enquanto eu perco tempo lamentando que faz 50 anos que ninguém lança um disco tão bom, eu poderia simplesmente ficar grato por ter vivido na mesma época em que essa obra de arte estava nas prateleiras do Bompreço. Porque essa arte verdadeiramente transcendente é muito rara. E mudou a minha vida.

Tamanha era a minha ânsia para saber algo a mais sobre a banda, que, quando achei em um sebo uma biografia em papel jornal (Viaje al sonido, 1976, de Jordi Sierra i Fabra), aprendi espanhol ao lê-la.

Em 1992, meu amigo Gustavo foi para casa e ouviu o disco do pai, como eu recomendei. E nos anos seguintes aprendemos a tocar guitarra juntos, com as músicas do Pink Floyd. Tivemos uma banda, depois eu fui tocar música experimental e ele foi tocar blues, mas trabalhamos juntos e permanecemos amigos até o fim da vida. A música do Pink Floyd foi uma senha que usei para iniciar várias outras amizades e bandas.

E, 18 anos atrás, foi o primeiro assunto que puxei com minha esposa Débora. Ela havia publicado um texto em seu blog, mencionando O mágico de Oz. Ouvindo minha própria frequência cardíaca, tomei coragem e deixei um comentário: “Você já viu esse filme ouvindo o The dark side of the moon?” Tic-tac, a espera se intensifica… Speak to me. Ela respondeu. E nossa vida começou.![]()

Em memória a Gustavo Martins Beltrão.

YELLOW, programador, mestre em Ciências da Linguagem, designer e músico.