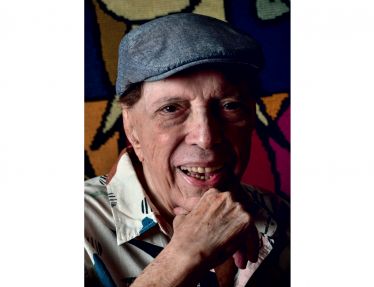

Luiz Carlos Maciel, o “guru da contracultura”

Reunidos, em livro, textos do jornalista sobre música, filosofia e rebeldias da Era de Aquarius

TEXTO Fernando Silva

01 de Março de 2023

Foto RODRIGO SOMBRA/ACERVO LUIZ CARLOS MACIEL

[conteúdo na íntegra | ed. 267 | março de 2023]

Luiz Carlos Maciel ouviu o galo cantar em 1967, quando o Verão do Amor floresceu, virando realidade entre a garotada do Hemisfério Norte, e os Beatles propagaram que tudo poderia ser feito com uma pequena ajuda dos amigos. O cantar da ave não significava desconhecimento prévio para ele. Formado em Filosofia e com 29 anos, à época, o quase balzaquiano via ali uma revolução cultural diferente, com movimentações e descobertas da juventude mais inspiradas pela intuição e por questões práticas do que por teorias. Assim, em vez de correr dela, a abraçou: passaria a espalhar a palavra da Era de Aquarius pela imprensa, apresentando escritores, malucos-beleza, gírias, o estilo de vida e o fenômeno dos hippies aos leitores brasileiros. São esses textos do “guru da contracultura”, epíteto pelo qual ficaria conhecido até a morte, em 2017, que voltam a circular no livro Underground.

Publicada pelas Edições Sesc São Paulo, a coletânea reúne, em 180 páginas, 69 críticas, entrevistas e ensaios feitos por este jornalista, roteirista, diretor teatral e filósofo, que vão do período entre 1959 e 2018 e foram retirados de veículos como Jornal do Brasil, Última Hora e Correio da Manhã. A maioria deles vem, sobretudo, da coluna Underground, que o gaúcho nascido em Porto Alegre, em 1938, mantinha n’O Pasquim, e de onde saiu o nome do livro. Como conta o organizador da obra, o jornalista baiano Claudio Leal, no texto O tao de Maciel, a seção fixa nasceu de sugestão de Tarso de Castro (1941-1991), um dos fundadores do semanário de Ipanema. Lá, segundo o editor, Maciel poderia escrever “suas maluquices”.

Nas páginas do jornal, criado em 1969, ele falava aos antenados, a quem queria aprender e até a quem torcia o nariz às novidades. Espécie de guia de temas da contracultura, a coluna abarcava das raízes do movimento pacifista na Inglaterra da década de 1950 até a libertação sexual, com espaço ainda para personagens do quilate da atriz norte-americana Marilyn Monroe (1926-1962) e do escritor alemão Bertolt Brecht (1898-1956), um de seus preferidos, a quem chamava de o “maior dramaturgo do século”. Havia também lugar para uma lista intitulada Conselhos a mim mesmo. Num deles, faz questão de pontuar: “Muda o mundo. Mas lembra que ele não se deixa mudar através de planos. O mundo não entende planos: só entende surpresas”.

Em Underground, pode-se ler a respeito dos mais variados temas, sempre no contexto das mudanças dos anos 1960 e 1970, período de reflexões e reavaliações. Aparecem, então, a retomada do misticismo, em textos sobre as obras do filósofo inglês Alan Watts (1915-1973), que estudava e divulgava conceitos religiosos, e o significado da política no taoísmo, assim como a psiquiatria, destacada, por exemplo, na série de artigos Muito louco, bicho.

Nela, dividida em três partes, Maciel nos revela a trajetória de vida do poeta beat norte-americano Carl Solomon (1928-1993), internado em hospitais psiquiátricos e homenageado no clássico Uivo, de seu amigo e também poeta Allen Ginsberg (1926-1997), para discorrer sobre saúde psíquica e a tragédia de tratamentos então em voga, o eletrochoque e o coma insulínico. Além de relembrar depoimentos de ex-pacientes acerca de tais experiências, como o próprio Solomon e o autor norte-americano Seymour Krim (1922-1989).

A abordagem atrairia a atenção do público e o resultado foi uma avalanche de cartas que recebeu na redação de O Pasquim. Sem rodeios, o escritor as comenta no terceiro texto da série, de 1970, explicando que só dois tipos de remetentes lhe responderam. “O conteúdo das cartas revela algo da natureza humana. Todos os psiquiatras que escreveram arrasaram meus artigos; todos os seus ex-pacientes me enviaram palavras de simpatia e, principalmente, gratidão. Vivem uns e outros em dois mundos completamente diferentes e não serei eu quem apostará em privilégios de humanidade para um ou para outro.”

Ali está uma pista do que Maciel carregava consigo, para onde fosse. Era com o humanismo que subia e descia suas rampas intelectuais. O ser humano estava no centro, como naquele desenho do artista italiano Leonardo da Vinci (1452-1519), o Homem vitruviano. A seu modo. “Os textos, em geral, exortam ao abandono da Razão, responsabilizada por tudo que deu errado, já que sempre reclama o mérito por tudo que aparentemente deu certo”, argumenta, divertindo-se, sobre suas visões de mundo, na introdução de Underground.

Ler cada um dos artigos é rir um pouco desse ponto de vista do autor, que no mesmo texto confidenciava tentar “fundamentar o fato de levar a contracultura a sério”, mas também entender de forma mais clara o mapa da mina cujos caminhos ele desejava revelar. Não faltavam os que vasculhavam a mente humana e podiam levar a mais liberdade.

Em tal seara, um dos que fizeram a cabeça do escritor foi o filósofo nascido no México, e radicado nos Estados Unidos, Norman O. Brown (1913-2002). Para Maciel, o pensamento do acadêmico, publicado em obras como Vida contra morte, era um verdadeiro terremoto nas ciências sociais e humanas, ao reunir a psicanálise do austríaco Sigmund Freud (1856-1939), as análises econômicas e sociais do alemão Karl Marx (1818-1883) e a teologia cristã para tentar superar a questão do dualismo, tão presente na história da civilização. Era, enfim, um avanço no intuito de que o homem vivesse o presente, sem repressão, sem medo da morte. Luiz Carlos Maciel com O capital, obra de Karl Marx. Foto: Acervo Luiz Carlos Maciel/Divulgação

Luiz Carlos Maciel com O capital, obra de Karl Marx. Foto: Acervo Luiz Carlos Maciel/Divulgação

Maciel logo embarcou na viagem de explicar esses conceitos em O Pasquim e a empreitada também faz parte da coletânea. Em texto de quatro partes, ele destrincha a obra de Brown e mostra entusiasmo com as ideias que “queriam devolver nossas almas aos nossos corpos, devolver-nos a nós próprios, e superar o estado humano de autoalienação”. Tudo a ver com a contracultura, com a união entre corpo e espírito, já que o autor almejava “a construção de um ego dionisíaco, uma consciência capaz de abraçar e afirmar a realidade instintiva”.

Alegria e ousadia visíveis também no artigo Cannabis sativa, este de 1970, no qual escreve sobre a maconha, com direito a falar dos efeitos somáticos, dos psíquicos, dos “baratos” e dos “bodes” e mesmo de como um neófito e um experimentado no fumo poderiam ter experiências diversas com ela. Um desenho da fórmula molecular do princípio ativo da planta, o tetra-hidrocanabinol (THC), ilustrava a matéria, que terminava com uma lista de 35 sinônimos para o alucinógeno, entre os quais, diamba, erva, Rosa Maria, marijuana e daboa.

Até mesmo o cabelo virava assunto, afinal, era signo importante daquela (contra)cultura. O valor dos fios ganhava força e argumentação, com Maciel arregimentando nomes como o ativista norte-americano e fundador do Partido Internacional da Juventude Abbie Hoffman (1936-1989), o teórico da comunicação canadense Marshall McLuhan (1911-1980) e o personagem bíblico Sansão. Sem se esquecer da repressão que os cabeludos sofriam.

Na fase mais dura da ditadura militar brasileira, nos Anos de Chumbo, seu texto, de janeiro de 1971, mostrava uma das diversas facetas da violência do regime. “Nos últimos tempos, por exemplo, a principal atividade de delegados de polícia nas cidades do interior, em defesa dos interesses coletivos, tem sido simplesmente a de dar trabalho ao barbeiro”, escreve. “Em quase todas elas, hippies — ou os assim chamados hippies — têm sido recolhidos pelas autoridades para passar uma noite em cana e ter suas cabeleiras raspadas, na suposição generalizada de que um hippie careca deixa automaticamente de ser um hippie.”

Dessa forma, ele noticiava sobre os “maluquetes” do Brasil e do exterior. Para tanto, o jornalista não contava apenas com o burburinho cultural das ruas e noites do Rio de Janeiro.

Graças a um combinado de O Pasquim, ele tinha a ajuda de uma espécie de correspondente especial em Berkeley, o estudante brasileiro de Ciência da Computação Jacques Patrick Frydman, que lhe mandava dos Estados Unidos discos, jornais e notícias. Do pacote, que incluía publicações como Playboy, Esquire e Rolling Stone, podia tirar citações e fazer suas análises. Essa receita era enriquecida com a formação e a trajetória de Maciel, nada menos do que um caçador: ele procurava visões e estilos de vida alternativos desde que se entendia por gente.

MAIS JOVEM DO QUE DE ESQUERDA

Seu engajamento na contracultura pode hoje ser visto de forma um tanto natural, mas à época provocava reservas. “Não se esperava isso de mim. Afinal de contas, eu era um jovem intelectual de esquerda”, conta, na introdução do livro. “O que os textos revelam é que eu preferia, no final das contas, em matéria de intelectual, ser mais jovem do que de esquerda.”

A ligação com esse espectro político vinha de berço, já que ele ganhou o nome de Luiz Carlos em homenagem ao também gaúcho de Porto Alegre e líder do Partido Comunista Brasileiro Luís Carlos Prestes (1898-1990), o Cavaleiro da Esperança. Na adolescência, aos 14 anos, ganhara do pai, Salústio, advogado e bancário, um exemplar do Manifesto comunista.

Em pouco tempo, as leituras e os horizontes se ampliariam. Para começar, foi durante férias da faculdade de Filosofia, em Salvador, em 1958, que o jovem conheceu o futuro cineasta Glauber Rocha (1938-1981). Seu novo amigo o convenceria a deixar a cidade natal e se mudar para a capital da Bahia, tendo até prometido a ele uma bolsa de estudos na Escola de Teatro da Bahia – o que realmente cumpriu. Um ano depois, em 1959, essa parceria renderia um curta-metragem, jamais finalizado, de nome A cruz na praça, dirigido por Glauber e protagonizado por Maciel.

Àquela altura residente em Salvador, ele era ligado às artes dramáticas, caminho que seguia desde antes de sair de vez do Rio Grande do Sul, onde concluiu o curso de Filosofia e montou peças como Esperando Godot, do irlandês Samuel Beckett (1906-1989).

Sobre o dramaturgo, vencedor do Nobel de Literatura de 1969, ele escrevera o livro Samuel Beckett e a solidão humana, ainda em 1959, do qual o trecho Mundo sem promessas está em Underground. A respeito da obra de Glauber, faz em 1965 o ensaio Dialética da violência, também publicado no livro, analisando Deus e o diabo na terra do sol, de 1964.

Mas outra bolsa de estudos, agora da Fundação Rockefeller para o Carnegie Institute of Technology, em Pittsburgh, nos Estados Unidos, em 1960, encaminha o escritor a ver e ouvir in loco os tempos mudando e os ventos que sopravam a favor da contracultura. Em 18 meses de estada norte-americana, ele absorve os escritos de Norman Mailer (1923-2007), Allen Ginsberg e Jack Kerouac (1922-1969). Todos eles citados ou retratados em Underground.

A fome do garoto – que era leitor assíduo do filósofo francês Jean-Paul Sartre (1905-1980) – juntava-se à vontade de comer. Conhecedor dos existencialistas, ele dava de cara com os beatniks e os hipsters, que haviam escolhido andar fora da linha do american way of life, ou seja, “cair fora” de qualquer comodismo ou das regras estabelecidas. Os hipsters foram, inclusive, tema de ensaio de Mailer (de quem era fã e se dizia um “vidrado”), no qual o autor os descreve como rebeldes, sempre em busca do “bom orgasmo”. Maciel começava a juntar os pontos, pois, em suas palavras, “A revolução hip, portanto, é antes de tudo sexual”.

As trilhas pareciam converter a um só destino e na toada seguia também o teatro, sua velha e grande paixão. Em uma viagem a Nova York, assistiu aos atores do Living Theater em The Connection, do norte-americano Jack Gelber (1932-2003), um espetáculo metalinguístico, uma peça dentro de uma peça que flagrava uma turma de dependentes químicos à espera de um traficante. Suas impressões estão em Hipster off-Broadway, de 1960, texto escrito para o Jornal do Brasil, no qual leva o leitor a sacar novidades na montagem e algumas questões levantadas nos diálogos sobre drogas e a ver e a ouvir uma banda de jazz em cena.

De volta ao Brasil, Maciel adota o Rio de Janeiro como morada e permanece nos rumos do mundo teatral, seja dirigindo a adaptação da obra do gaúcho Qorpo-Santo (1829-1883), seja sugerindo a José Celso Martinez Corrêa e a Renato Borghi a levarem O rei da vela, de Oswald de Andrade (1890-1954), aos palcos do Teatro Oficina, em 1967. A apresentação da peça do modernista, até então desconhecida, influenciaria tropicalistas como Caetano Veloso e Tom Zé e entraria instantaneamente para a história junto com o nome da companhia.

O fim da década de 1960 marcaria ainda a entrada do escritor no jornalismo, com o convite de Samuel Wainer (1910-1980) para que trabalhasse no Última Hora. Ele acompanha inicialmente o teatro, mas, na coluna Vanguarda, ampliaria o leque de áreas a cobrir no jornal, tendendo às novidades culturais da Era de Aquarius e fazendo entrevistas para saber dos novos filmes de Júlio Bressane e entender o que era o som livre do cantor Jards Macalé. A música, aliás, era parte fundamental da contracultura e da própria vida dele.

Caetano Veloso e Luiz Carlos Maciel trocaram cartas durante o

exílio do músico em Londres. Foto: Carlos Ebert/Wikipedia

GIL, CAETANO, HENDRIX E PARKER

Luiz Carlos Maciel se considerava um “jazzófilo típico”. Como escreve no texto de introdução do livro, “para mim, sempre foi Deus no céu e Duke Ellington [1899-1974] na terra”. No entanto, ele aderiria rapidamente ao som que a juventude de então amava, o rock.

A atenção dispensada aos artistas da canção é um dos pontos altos de Underground. É o caso de quando ele escreve sobre o saxofonista Charlie Parker (1920-1955) e o guitarrista Jimi Hendrix (1942-1970), ambos norte-americanos e entre os quais Maciel vê claras ligações. Ele casava o jazz e o rock não só na trajetória destes dois músicos, mortos precocemente, mas também nos caminhos que eles apontavam.

Para o escritor, que enaltece Parker em dois artigos, o gênio do sax “veio salvar o jazz” e inspirava a nascente rebeldia. “Sua sensibilidade, a sensibilidade do músico de jazz que criou o bop, foi talvez a primeira a sentir, no pós-guerra americano, a devastadora vacuidade dos valores convencionais que é o centro mesmo da atual crise da moderna geração beat.”

O guitarrista não ficava atrás nem no número de textos (também dois) nem na indicação da influência que exercia. “É por isso que digo que a guitarra elétrica, em Jimi Hendrix, não é apenas um novo som: é uma nova experiência existencial que exige, para que se estabeleça uma comunicação efetiva, uma alteração profunda na própria maneira de viver do ouvinte, nos próprios valores que norteiam seu comportamento e no seu próprio sistema nervoso.”

No rock, Maciel via um horizonte amplo e colorido e, como na vida, às vezes dolorido. Em sua coluna, relembrou Janis Joplin (1943-1970) na ocasião da morte dela; entrevistou Richie Havens (1941-2013) em encontro que o marcou definitivamente, na passagem do cantor pela capital fluminense, em 1970; anunciou o lançamento do livro Tarântula, de Bob Dylan. Destacou a estreia solo de John Lennon (1940-1980), John Lennon/Plastic Ono Band, de 1970, e apresentou o feminismo proposto por Yoko Ono, o da feminização da sociedade, em 1973.

Além de noticiar, em O Pasquim, dois lados da contracultura que ficariam ligados para sempre: o festival de Woodstock e o de Altamont. Com o gancho do lançamento dos filmes Woodstock — 3 dias de paz, amor e música e Gimme shelter, documentários sobre os eventos, ambos ocorridos em 1969, Maciel colocava nas páginas as belezas e os grilos dos shows para a juventude que ora apontavam esperança, ora indicavam uma terrível desilusão.

E ele estava ligado na cena brasileira, claro. Avisava que os Novos Baianos vinham fervendo em 1971, louvava Gal Costa (1945-2022) pela gravação de Sua estupidez e concluía que Maria Bethânia “é uma imagem crua do que os existencialistas chamam a condição humana”.

Ninguém, no entanto, ficava acima de Caetano Veloso e Gilberto Gil. Maciel rasga elogios a Gil e a seu álbum de 1969, aquele com Cérebro eletrônico e Aquele abraço (“De resto, só posso aconselhar que o leitor saia correndo para comprar o disco e poder ouvi-lo. Agora.”), assim como ao lançado por ele em 1971, este já produzido no exílio.

A coletânea reúne 69 críticas, entrevistas e

ensaios feitos pelo jornalista. Imagem: Reprodução

Com Caetano, a relação era ainda mais intensa. O escritor, que saíra em defesa dele após o episódio da vaia a É proibido proibir, no 3º Festival Internacional da Canção, em São Paulo, em 1968, era grande admirador de suas invenções no Tropicalismo. Tornaram-se amigos.

No período em que o cantor estava afastado do país pela ditadura e morava em Londres, os dois trocavam cartas, e Caetano colaborou para O Pasquim, a convite dele. Em texto para o livro, o artista define Maciel como “figura única no panorama intelectual brasileiro”, descrevendo também qual era a do filósofo e jornalista de maneira espirituosa. “Nunca ninguém defendeu teses irracionalistas em estilo tão calmamente lógico. Maciel nunca abandonou a esquerda, o que, a meu ver, torna seus argumentos mais complexos e fortes.”

As frases de Caetano fazem jus às aventuras de Luiz Carlos Maciel, para quem era preciso continuar perseguindo o amanhã, sempre inspirado por aqueles anos rebeldes. Um autor que, em artigo na Ilustríssima, da Folha de S.Paulo, em 2016, desejava “voltar para o futuro”, ao sonho, à utopia. Que futuro é esse? O guru da contracultura respondeu em 1971, meio de brincadeira, ao resolver escrever pequena tese no fim de um texto. “Os revolucionários nada mais fizeram do que tentar transformar o mundo de vários modos. Ora, o que interessa é inventar outro, pois, neste, não há mais transformação que dê jeito.” Sacou, bicho?![]()

FERNANDO SILVA, jornalista.