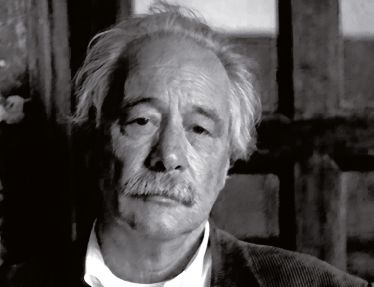

Foto Chico Ludemir

[conteúdo na íntegra | ed. 263 | novembro de 2022]

Não sei exatamente qual foi o primeiro dia em que coloquei os pés no cemitério com a intenção de contemplar. Não era uma decisão exatamente mórbida. Eu tinha 17 para 18 anos e não era gótica nem nada (nos anos 1980, o gótico fazia sucesso no Recife, o Cure por testemunho), mas a morte de um amigo, num acidente de moto, e a ida ao seu velório e enterro, o participar daquele cortejo triste por entre as lápides, despertou em mim a beleza, até então insuspeita, que havia ali. Assim, a partir de algum dia do segundo semestre de 1983, me tornei uma espécie de habitué do campo santo, e levei alguns amigos nessa aventura que se consumiu em poucos meses, mas deixou memórias indeléveis.

Naquela época, eu não tinha noção de que se fazia turismo em cemitérios ao redor do mundo, do Père-Lachaise ao Recoleta. Para mim, cemitérios eram cenários assustadores de filmes e livros de terror. Pra mim, cemitérios eram lugares que não se devem frequentar. Um lugar de respeito, do qual queria manter distância, como se, assim, conseguisse esconjurar a Morte. Cemitério era o sombrio templo do pranto e da dor. Era do Dia de Finados. Naquela época não existia para mim, também, o Día de los Muertos, não havia Viva – A vida é uma festa e a tradição cultural mexicana. Não era colorido, festivo, era preto de luto.

As primeiras visitas devem ter coincidido com os mutirões de limpeza e reparos que antecedem o 2 de novembro, quando tudo fica mais bonito, bem-cuidado, para receber os visitantes. Fui com um amigo-ficante, e a gente reparou nas esculturas, na estatuária, anjos que consolam quem sofre, que amparam os que fazem a travessia; mármores de tons sóbrios, riquezas e pobrezas evidenciadas também ali, na casa dos mortos; mausoléus, covas de terra batida, lápides coladas umas nas outras em longos edifícios.

Não associava o lugar a qualquer religião ou seita, mas percebia nele a predominância do catolicismo, que eu criticava. Eu não estava imbuída, portanto, de nenhuma ritualística, era uma prática laica, cultural. Ali havia arte, e arte era algo que se construía como parte de mim, das coisas que amo. A dor também estava em mim, camuflada de curiosidade, displicência, justificada quase em tom de zombaria. Mas eu também estava enlutada, de maneira difusa e não revelada.

Meus tours pelo Cemitério de Santo Amaro preenchiam tardes de estudos desinteressantes, de evasão, de desejo de quebrar o tédio. O Recife podia ser bem entediante naqueles anos que antecederam a reabertura política, de muitas descobertas e conflitos para uma pessoa que chegava à maioridade, cheia de contestação e empáfia. Minha geografia afetiva circunscrevia aquele espaço: eu morava ali perto, estudava perto, fazia farras ali perto.

Eu não via, assim, qualquer gravidade ou risco naquele namoro com o cemitério. Ao contrário, queria convencer as pessoas de que era um lugar que a gente podia frequentar, que era tranquilo e lindo. As aulas de literatura davam um reforço no meu espírito gótico nordestino: “Sou uma Sombra! Venho de outras eras,/ Do cosmopolitismo das moneras.../ Pólipo de recônditas reentrâncias,/ Larva de caos telúrico, procedo/ Da escuridão do cósmico segredo,/ Da substância de todas as substâncias!”, bradava Augusto dos Anjos, em Monólogo de uma sombra. Tudo me estimulava àquela nova mania.

Esse affair teve um episódio que considero o mais grandiloquente, acontecido certa noite, quase à meia-noite. Saí de um show de Alceu Valença no Centro de Convenções e convidei os amigos que estavam comigo para uma volta no cemitério. Já passava das 11 e Santo Amaro estava deserto. Estacionamos o carro em frente ao portão principal. Olhamos para dentro do campo santo, a alameda central e as ruas laterais estavam salpicadas de luzes amarelas. Eram velas que iluminavam alguns túmulos, lembranças do dia 2 de novembro.

O portão estava trancado, claro, então, o jeito era pular. Entramos. Olhávamos uns para os outros, cheios de terror e excitação. Andamos silenciosamente, ouvidos abertos a qualquer som, sentidos ligados em qualquer movimento. Só vento e sombras pelo caminho. Então ouvimos vozes que vinham de trás da capela e achamos que não eram de mortos, mas de gente que andava por ali e que podia não estar com intenções tão diletantes quanto as nossas. Saímos correndo, pulamos rapidamente pra fora e fomos compartilhar nossas impressões numa mesa de bar. “Que incrível!”, comentávamos. Nem sei como dormi naquela noite.

Claro que, no outro dia, espalhamos a nossa aventura com colegas da escola. Juntou gente para ouvir. Valorizamos cada momento, fizemos todas as pausas dramáticas que uma narrativa de aventura dessa pede. Foi um acontecimento, nós éramos, definitivamente, “muito doidos”, na expressão divertida da época.

Não deu uma semana, uma colega da sala, que nem era tão “da galera”, pediu pra falar comigo e com meu boy ficante, companheiro de muitas das minhas idas ao cemitério. Ela disse que a mãe dela queria falar com a gente. Espírita e sem tomar conhecimento desse nosso passeio noturno no cemitério – ou de qualquer outro –, disse a nossa colega de sala, a mãe dela tinha recebido um aviso a nosso respeito em sonho.

Lá fomos nós até a casa dela. A mãe, uma mulher jovial e bonita como nossa colega, pediu que a gente suspendesse as nossas expedições ao cemitério. Ela explicou, na sua visão e de acordo com suas crenças, que somente devemos ir ao cemitério com a intenção de reverenciar os mortos, seja numa cerimônia fúnebre, seja para honrar mortos e antepassados, como as pessoas fazem no Finados. Que não se devia ir ao cemitério “de graça”, que havia entidades invisíveis capazes de se impregnar em nós, os desavisados em geral, prejudicando de diversas formas a nossa existência. Na fala dela havia uma advertência bondosa, sem intenção punitiva. Saímos de lá bem assustados, quase envergonhados da nossa ignorância sobre essa multidão de seres que podem estar à espreita, “do outro lado da vida”.

Foi o fim daqueles passeios despretensiosos entre tumbas e mausoléus. Foi o fim de uns tempos cheios de outras aventuras, de outras indisciplinas, de experiências inquietas de corpo e alma. Acabou aquele namoro.

Anos depois e por outros caminhos, entendi o que a mãe da nossa colega estava a nos alertar, que há verdades nos seus ensinamentos. Mas também confirmei que existe um grande valor cultural e histórico nos cemitérios, na arquitetura e na arte fúnebre, muitas delas lindas mesmo, ao seu modo. E que, sim, por estarmos às vezes introspectivos, querendo sossego, um passeio pelo campo santo pode produzir um efeito apaziguador. Um momento de celebrar a vida ao lado dos mortos, como fazem os mexicanos.

Os pontos de luz de velas avistados naquela noite no cemitério cintilam vivamente na minha memória.![]()

ADRIANA DÓRIA MATOS, jornalista, professora universitária, editora da Continente.