Reflexos de um passado presente

Leia trechos do livro ‘Os passageiros da tempestade – fascistas e negacionistas no tempo presente’, publicado pela Cepe Editora

TEXTO FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA E KARL SCHURSTER

01 de Junho de 2022

O ensaio alerta sobre o tumulto que está se formando em todo o mundo com a chegada ao poder dos fascismos renovados

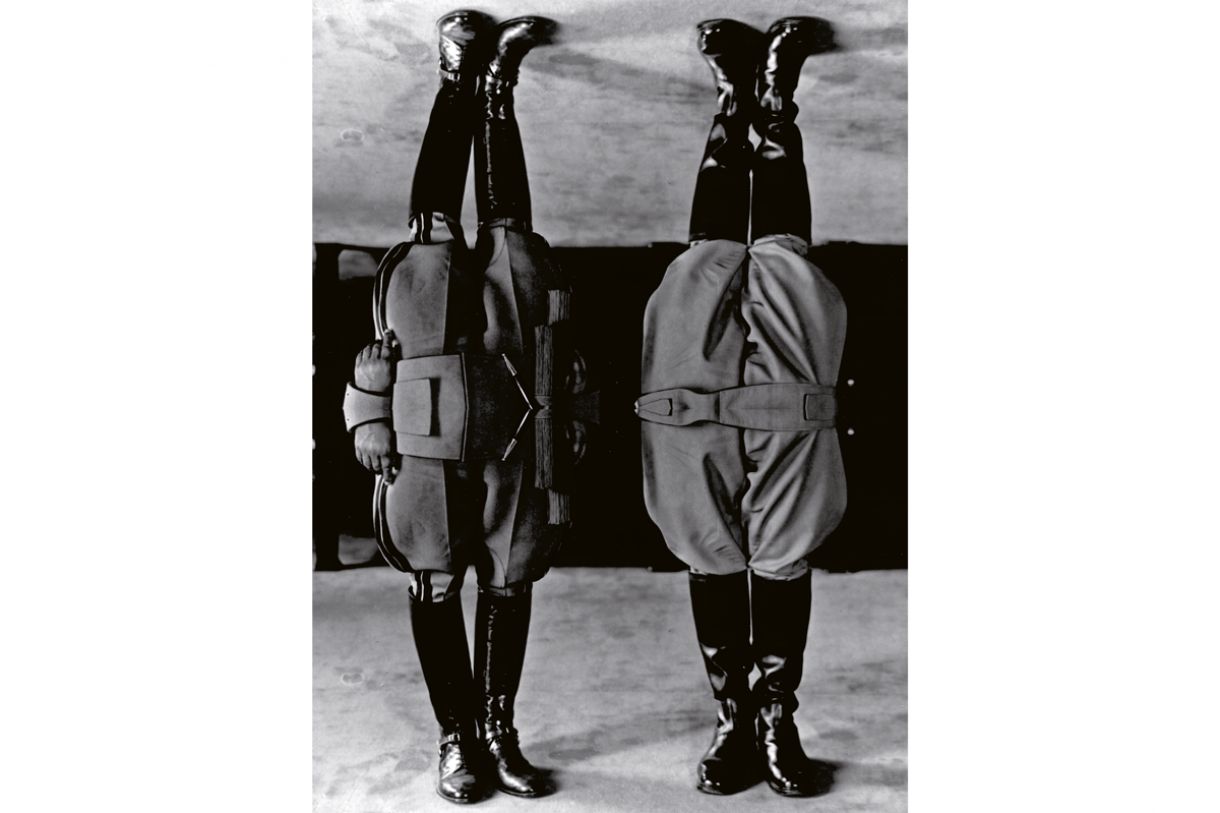

Imagem Montagem a partir de imagens de arquivo

[conteúdo na íntegra | ed. 258 | junho de 2022]

Introdução

O nome é Carpathian Brigade e define-se como um grupo “patriótico de extrema direita”. Com um vasto histórico de violência, tanto dentro como fora dos estádios de futebol, está envolvido em casos de espancamento e esfaqueamento, sempre que a seleção da Hungria perde um jogo. Sua defesa é de uma certa identidade imaginária, uma ideia quase mítica de um país originário, a terra dos Magyarország, nome mais tradicional da Hungria. No final da ensolarada manhã de 23 de junho de 2021, em Budapeste, milhares de jovens, como uma multidão de corpos disciplinados, seguiam um “líder” armado de um megafone a entoar canções nacionalistas em meio às fumaças coloridas que representavam as cores da bandeira do país. Na linha de frente, os chamados ultras, quase todos vestidos de preto seguidos por diversos nacionalistas de camiseta vermelha. Caminhavam até a Arena Puskas, cruzando a mais importante avenida do país, passando pela Praça dos Heróis. Seu destino era uma “batalha” contra a França pela Eurocopa. Mais de sessenta e cinco mil torcedores lotaram a arena. Ninguém utilizava máscara. Os jogos nos outros países não tiveram mais do que 10 até 30% da sua capacidade preenchida, mediante normas de controle da pandemia da covid-19. A pandemia atingiu duramente a Hungria tendo 306 mortes por 100 mil habitantes, segundo os dados da OMS, uma das taxas mais altas do continente europeu.

Para o primeiro-ministro Viktor Orbán, o que ocorreria naquela “arena” não era um jogo de futebol, mas uma oportunidade, construída por ele mesmo, de comunicação política dirigida aos seus eleitores com a intenção de angariar novos adeptos. O uso instrumental do futebol foi a tentativa de antecipar as eleições legislativas de 2022 afirmando que o projeto de vacinação do país foi um sucesso, o que até parece contraditório em relação a outros governos de ultradireita ao redor do mundo. O campeonato europeu de futebol, já tão questionado pelas condições sanitárias mundiais, foi transformado no exercício de um poder simbólico, como nos diria Bronislaw Baczko. A apropriação de símbolos nacionais, como o ídolo Puskas, a bandeira e a evocação do nome originário do país, serviu apenas para garantir a obediência em sua conjugação nas relações de sentido e poder.

A armadilha da sedução, da teatralização da política, foi sendo construída desde que o Fidesz, partido de ultradireita dirigido por Orbán, chegou ao poder em 2010. O futebol, uma das paixões nacionais, foi transferido do setor de entretenimento e esporte para o campo político. O governo fez o maior aporte financeiro da história do país e auxiliou de forma pungente a construção de vinte novos estádios. Além disso, o dirigente do seu partido controla onze dos doze clubes da primeira divisão nacional. O futebol é usado politicamente para retomar 1954, não pela trágica derrota da melhor seleção húngara de todos os tempos para a Alemanha numa partida de futebol memorável, mas por uma rede de sentidos que vai até a revisão de outro passado traumático: 1956. Não há dúvidas de que os imaginários sociais são construtores de uma autorrepresentação social e que representam parte fundamental da identidade nacional. A expressão de crenças comuns é responsável por organizar a distribuição sistemática dos papeis sociais, traçando uma espécie de “código de bom comportamento” e estabelecendo modelos ideais de conduta. Por isso, em governos autoritários com características fascistizantes, o imaginário social e a reinvenção do passado, especialmente os traumáticos, tornam-se os principais instrumentos de regulação da vida coletiva e da legitimação do exercício da autoridade. A Hungria foi o primeiro país do antigo Pacto de Varsóvia a retomar grupos ultranacionalistas, mais especificamente entre 1991 e 1992, como os Ultra’ Red Boys e os Ultra’ Viola Bulldog. No final dos anos 1990, foi criado o Nemzety Garda (a guarda nacional), com pouco tempo de vida, seguido do XII Hadosztály (a décima segunda unidade militar), com atividades relevantes nos anos 2000, desaparecendo cinco anos depois.

Em 2009, é fundada a Carpathian Brigade. Sua nomenclatura vem da região que marcaria as fronteiras do antigo reino da Hungria. A escolha do seu nome retoma um dos maiores traumas recentes da história nacional, o Tratado de Trianon, assinado em 1920, na França, onde o “novo” Estado húngaro substituiria o antigo reino, parte do império Austro-Húngaro, logo após a Primeira Guerra. O país perdeu dois terços do seu território e uma população de mais de três milhões de pessoas que falavam húngaro ficou de fora das novas linhas demarcadas, agora pertencentes à Romênia, à antiga Tchecoslováquia, à Sérvia, à Croácia e à Eslovênia.

Não tardou para que o primeiro-ministro fizesse uso político do passado traumático. Em 2020, foi construído em frente ao parlamento, no coração da Hungria, o Memorial da Coesão Nacional com o objetivo de rememorar os nomes das mais de doze mil cidades, vilas e aldeias perdidas depois de Trianon. E os Carpathian Brigade também mantiveram viva a memória do trauma pós-guerra. O grupo se reuniu na Praça dos Heróis, em Budapeste, em frente ao Monumento do Milênio e acenderam cem tochas num rito coreografado, formando a cruz patriarcal ou apostólica que aparece na atual bandeira nacional de 1990, sob os gritos de “queremos recuperar as perdas de Trianon”. Os eventos e as representações têm igual peso na constituição de um imaginário social. Aqui o evento foi a representação do trauma coletivo, passado a limpo por um presente radicalizado não pelo passado que foi, mas por aquele que poderia ter sido.

Toda hiância, esse profundo mal-estar, não ficou apenas no campo simbólico de um passado disputado por narrativas divergentes, mas foi radicalizado por ações facistizantes de um grupo que, mais do que torcedores extremistas de futebol, funciona como um espelho distorcido da sociedade que representa. Os gritos entoados nas arquibancadas de “macacos” contra os jogadores franceses ou “Cristiano homossexual” dirigido ao jogador português em outra partida se somam à faixa presente no estádio com a frase white lives matter (vidas brancas importam), numa alusão racista ao movimento ativista internacional black lives matter (vidas negras importam). É fundamental destacar que os Carpathian Brigade trazem aos estádios, às suas redes sociais e às ruas da Hungria as pautas sociais revistas pela ultradireita e extrema direita e são eleitores ativos dos partidos que representam esses campos políticos. Há uma tendência entre os periodistas e analistas, especialmente na própria Hungria, de relativizar a participação desse grupo na política, tentando demostrar que não há uma ligação evidente entre os partidos e o movimento. No entanto, há uma ligação simbólica e, para além disso, de concepção de mundo que os tornam parte integrante de um todo. Mesmo que muitos historiadores tenham cautela ou receio em nomear, não há dúvidas de que estamos falando de um fenômeno que permanece em nossas sociedades sempre como a sombra do “Estudante de Praga” (Der Student von Prag, 1913): os fascismos e suas características sedutoras, de construção social de um consenso e consentimento para um agir político movido pelo ódio e pela recusa na aceitação do Outro.

Pierre Ansart afirmou que sentimentos compartilhados de hostilidade e ressentimentos estariam entre os fatores mais decisivos de “cumplicidade e solidariedade” no interior de um grupo. O espectro fascista demostrou que esses sentimentos não são universais em relação a todos os grupos que podem ser denominados como tal ou que possuem características fascistizantes no tempo presente. Tal qual no passado, os fascismos são múltiplos, possuem seu próprio discurso e espaço de legitimação, mas se encontram dentro de alguns aspectos generalizantes e é disso que esse livro se ocupa, de como as condições sociais de reprodução dos fascismos nos levou à construção de sociedades radicalizadas, negadoras da própria alteridade e com uma vontade violenta de revisão de um passado que tem como referência as experiências traumáticas.

Nos anos 1980, Stanley Payne acabou por sintetizar uma ansiedade geral dos estudiosos dos fascismos ao se perguntar se seria possível a existência de um tipo genérico, distinto de uma grande diversidade de movimentos e regimes nacionalistas radicais e autoritários, basicamente diferentes, mas com um mínimo de semelhança. Ele apontou que a maioria dos estudiosos dos fascismos não se ocupou de uma proposta de categoria comum ou comparada dos diversos regimes e movimentos, mas focou quase que de forma exclusiva nos casos alemão e italiano. Não há dúvidas de que uma conceituação genérica nos auxilie na percepção de características comuns das formas mais radicais de agir político e dos usos do nacionalismo como uma ferramenta desse radicalismo condicionada pela especificidade de cada experiência sem retirar de cada movimento sua singularidade. Com isso, podemos afirmar que jamais será possível igualar o Rassemblement National (antigo Front Nationale) ao Aurora Dourada na Grécia ou ao Chega em Portugal, mas que seria possível entendê-los dentro de um processo histórico que compreenderia os fascismos como a realização política da violência sob a justificativa de um nacionalismo extremado, guardadas suas devidas proporções em cada local.

Carlos Manuel Martins reafirma que o conceito de nação está na centralidade dos estudos sobre os fascismos, levando em consideração que todos os líderes políticos identificados como tal baseiam suas ações e discursos centrados numa perspectiva especial do que seria tornar-se nacionalista e compreender o “verdadeiro sentido da história”. Além disso, para que a nação possa funcionar, deve ser entendida num sentido organicista, em que cada indivíduo cumpre um papel singular para seu desenvolvimento. Esse sentido levaria a tão almejada homogeneidade às formas violentas, na maioria das vezes, de busca de uma unidade nacional, como destacado em Primo de Rivera na concepção de “unidade de destino”. Contudo, é com o fundador da Guarda de Ferro, Corneliu Cordreanu, que, segundo Martins, o conceito de homogeneidade atinge seu ponto mais destacado. Para ele, a nação é uma entidade espiritual e metafísica que ultrapassa o espaço e o tempo. Sendo assim, o espírito nacional está não só atrelado ao passado, mas inserido como uma responsabilidade ad aeternum para todos aqueles que ainda viriam a viver na futura Romênia. Povo (Volk) e comunidade (Gemeinschaft) passam a ser os mecanismos linguísticos e sociais dessa homogeneização pretendida com foco no consenso perante a ideia de Nação. Por mais que o fenômeno Nazi tenha se caracterizado pela força do racialismo em sua dinâmica, os outros regimes fascistas também construíram seu outro conveniente dentro de suas premissas sociais e políticas. O que fica claro aqui é a existência de uma “espiritualidade fascista” em que o Terceiro Reich não seria o modelo, mas apenas a sua versão mais extrema. Daí a importância de estudar os “outros” fascismos, assim como de pensar que genericamente eles compreendem tanto uma temporalidade como evento quanto uma atemporalidade como conceito. Portanto, um constructo genérico nos possibilitaria sair da análise de um fascismo cronológico para entendê-lo como uma questão dentro das sociedades e democracias de massas.

Os autores investigam desde o fato mais sutil e banal

até os grandes dados para oferecer uma explanação

sobre o cenário global. Imagem: Reprodução

A própria noção de Estado está entre as mais destacadas nos regimes e movimentos fascistas, tanto históricos quanto no tempo presente. O Estado seria entendido como um instrumento fundamental para a construção da “nova sociedade” que se deseja. Esse ente que possui a autoridade legítima é quem teria a responsabilidade de guiar a organização da comunidade do povo e de conduzir a nação para o cumprimento de seu papel historicamente predestinado. Portanto, o fascismo não seria uma ideologia ou apenas um conjunto de ideias, mas uma atitude em relação à própria vida humana, como afirmou Liz Fekete.

O chamado conservadorismo cultural, tão destacado pela imprensa internacional nos variados tipos de práticas fascistizantes no tempo presente, faz parte da tentativa de estabelecimento de normas, uma espécie de “revolução cultural” proposta pelos variados tipos de direita, desde a ultradireita até a extrema direita. Há uma partilha da mesma Weltanschauung entre essas diferentes direitas fascistas: a invasão da política em elementos de linguagem radicalizados e disseminadores de ódio e preconceito, pertencentes a um vocabulário do fascismo histórico do qual as “direitas” mais tradicionais tentariam se afastar. É com essa linguagem que os movimentos fascistizantes retomam a tradição inventada reforçando que a pátria nada mais seria do que o serviço de Deus, como os Carpathian Brigade fizeram ao expor uma faixa com esses dizeres na Basilique Saint-Étienne de Pest, na Hungria. Eles o fazem com a revisão sistemática do passado ao comemorar a Batalha de Vorónezh, onde quase trinta mil soldados húngaros foram mortos ao lado do exército alemão em 1943, numa investida contra a URSS.

É fundamental a diferenciação proposta por Payne entre movimentos e regimes fascistas. Para ele, seria importante distinguir o caráter e a estrutura de cada tipo e subtipo para termos uma visão mais ampla sobre os fascismos e suas épocas. Essa diferenciação por meio de uma metodologia comparativa nos permitiria retirar dos estudos dos fascismos a ideia de que ele constitui nada mais do que uma anomalia de um sistema autoritário sincrético, ou aquilo que hoje é intitulado como governos híbridos ou autoritarismo competitivo. O pós-guerra mostrou que a ideia de regimes híbridos se tornou mais comum do que a história e os historiadores seriam capazes de aceitar. O autoritarismo presente nos regimes fascistas históricos sobreviveu à sua existência e se tornou um dos aspectos dos fascismos com o qual as democracias liberais têm convivido de 1945 até hoje. Portanto, destacamos aqui, sete tipos genéricos de fascismos, seguindo a proposta de Payne:

I. O fenômeno Nazi seria a expressão mais radical dos fascismos e o único regime a ter teoricamente todas as características do fascismo como ação política;

II. A Itália de Mussolini, mesmo tendo sido oriunda do movimento fascista, foi marcada por uma diferença central: o partido estava, em grande medida, subordinado ao Estado e não somente ao Duce;

III. Os chamados “regimes satélites” fascistas ou semifascistas estabelecidos sob influência da expansão do regime Nazi;

IV. As ditaduras sincréticas baseadas no militarismo e uma coalisão nacional “semi-pluralista”, importante para entender como chegaram ao poder;

V. Os regimes autoritários “semi-pluralistas”, sincréticos, sem um governo com base nas massas, nem um sistema estatal novo, mas com a instituição de um movimento fascista semi-burocrático;

VI. Os regimes autoritários conservadores ou burocrático-nacionalistas, com o uso de novas formas radicais de mobilização de massas;

VII. Regimes sincréticos ou semi-pluralistas estritamente petrorianos que não tentam uma mobilização política nova.

Um dos conceitos considerados “marginais” na análise dos fascismos históricos pelos pesquisadores foi o de “liberdade”. No fascismo, a liberdade seria uma forma de extinguir o individualismo e fortalecer a ideia de comunidade, sendo uma contraposição ao pensamento liberal.. É pela ideia de liberdade que os fascismos se afastam do pensamento liberal sendo uma de suas características anti como mostraremos ao longo desse livro. O que queremos defender é que os fascismos não podem ser entendidos como monólitos políticos. No cerne de seu pensamento e ação, existem contradições, concorrências e disputas pelo poder. Onde o fascismo foi regime, o governo foi repleto de tensões, como a relação com as elites políticas e econômicas as disputas por e pela liderança. O que se deseja é ser entendido pela comunidade do povo como o único regime capaz de transformar e iniciar o processo de regeneração da sociedade. Por mais que os atuais movimentos e governos fascistas e fascistizantes tentem se afastar do passado histórico, até para manter a aparência democrática que em larga medida os colocou no poder, o retorno a suas referências simbólicas e linguísticas é permanente, fazendo o passado se cada vez mais presente.

Régine Robin foi precisa ao afirmar que o passado não é apenas uma memória constituída oficialmente com a qual a classe dominante poderia jogar e da qual ela poderia usar e abusar. Em verdade, a tentativa sistemática de manipulação do passado não passa de uma “fantasia onipotente”, bem como o controle das narrativas que disputam a construção das identidades que compõem uma nação. O fascismo foi e é um dos conceitos mais apropriados, em seus símbolos, sua linguagem, sua estética etc. Isso, ao longo do tempo, trouxe uma “banalização” do termo retirando sua característica conceitual e colocando-o no uso comum, como um adjetivo negativizado. A proposta desse livro é a de retirar esse polissêmico conceito do uso banal, tentando provocar uma evasão da consciência factual tal qual propõe o campo da história do tempo pressente. Jaime Gonzalo demonstrou como o fascismo se transformou ao longo do tempo num troféu de guerra e ressignificado à exaustão pela cultura pop, passando pelo punk, pelo hardcore e até mesmo na estética de grandes astros internacionais como David Bowie, entrando em nosso cotidiano e imaginário social não só pela política, mas por aquilo que consumimos como cultura massificada. Esse fenômeno fez desse passado uma obsessão. Mas essa obsessão foi por um passado longínquo e disforme, que parecia distante do nosso presente, da nossa realidade.

Esse livro nasceu da necessidade de revisitar esse passado traumático aos olhos de um presente que imputa ao historiador a responsabilidade e a coragem de falar em tempos sensíveis. Hoje, a experiência dos fascismos ressurge por meio de um “rememorar” controverso muitas vezes ocultado, mas, na maioria deles, reconfigurado por um olhar que deposita novos sentidos a práticas e políticas que culminaram em ódio e na morte de milhões de indivíduos. Mesmo sendo uma memória “saturada”, os fascismos ainda não se esgotaram como fenômeno histórico e a advertência sobre o perigo que eles continuam a representar nos obriga a desnudar esses fenômenos de forma a mostrar que tempo e espaço podem não só separar o passado do presente, mas constituem os mecanismos com os quais conseguiremos problematizar sua existência em nosso tempo. A instrumentalização do fascismo pela política em diversos locais do mundo em nossos tempos presentes foi o que nos moveu a escrever esse livro. Os usos instrumentais do passado nos obrigaram a ir além das realidades mais óbvias, por meio de fontes e literatura de vários continentes, para mostrar que, enquanto a negação do outro for uma característica comum a todos os espectros fascistas e fascistizantes, ele não só se apresentará em certa medida genérico, como, infelizmente, atual.

1. Os que chegam com a tempestade

Em vez de prevermos o Futuro,

devemos nos prevenir do Futuro.

Ray Bradbury, 1953.

Não sou mercador de sorrisos, vendo serpentes!

Sabedoria persa, século VIII.

Verão de 1919 em Versalhes. As potências vitoriosas na Grande Guerra (1914-1918), terminada no armistício de Compiègne, em 1918, negociavam, entre elas, um tratado de paz a ser imposto à Alemanha — uma paz para todos os tempos. Em seu conjunto, eram 32 nações de todo o mundo, incluindo países sul-americanos como o Brasil, mais a China, Japão e representantes de protetorados árabes ávidos por sua autonomia.

A guerra havia causado 13 milhões de mortos e outros 20 milhões de feridos ou mutilados, a população masculina morta ou incapacitada atingira até 15 ou 17% na Alemanha, Áustria e Hungria, ocasionando profundas falhas no sistema produtivo desses países, e um trauma social e mental. Ora causava a fome, algo impensável na Europa desde a idade média; ora desestruturava a produção industrial, gerando um brutal desemprego e provocando instabilidade política e social; ora paralisava os transportes e perdiam-se colheitas requisitadas pelos vitoriosos ou retidas nas novas fronteiras. Ao mesmo tempo, nos países vencedores, a expectativa da paz trazia grandes esperanças. Buscava-se, então, construir uma “paz para a Europa”, ou seja, uma “nova ordem mundial”, baseada no conceito de “segurança coletiva”, tal como fora enunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, no seu “Quatorze Pontos para a Paz”, em 8 de janeiro de 1918. Havia uma expectativa em banir para sempre a guerra das relações internacionais, que, além de uma proposta de paz, efetivasse os pontos do presidente norte americano: deveriam constituir uma resposta moral e política tanto ao recurso à guerra nas relações entre as nações quanto ao “Decreto da Paz”, de Vladimir Lenin, publicado em 26 de outubro/8 de novembro de 1917, logo após a Revolução de Outubro na Rússia. Lenin, com seu “Decreto da Paz”, coerente ao desejo dos povos russos e ao lema revolucionário — “Paz sem anexações e sem indenizações” —, propunha “um mundo novo”, retirando a jovem república dos sovietes da guerra “dos imperialistas”.

As notícias da Revolução na Rússia se espalham rapidamente pela Europa e por todo o mundo, e a Paz de Lenin, sem anexações e indenizações, é bem-recebida pelos trabalhadores dos países em combate. Greves eclodem no império Austro-Húngaro, onde mais de 500 mil trabalhadores paralisam o império a partir de janeiro de 1918; em seguida, manifestações pacifistas e greves varrem a Alemanha e a França. Na Alemanha, a situação torna-se revolucionária em Munique, Hamburgo e Berlim, onde a república é proclamada, e o “kaiser” e seus generais fogem do país. As ofertas da república dos sovietes são, no entanto, duramente recebidas pelo Estado-Maior alemão, que exige uma paz de anexações e limpezas étnicas, firmada no Tratado de Brest-Litovsky, em 1918.

Pela proposta de Wilson, os Estados Unidos buscavam retomar a liderança política e ética mundial, após anos de morticínio, em grande parte causado por intrigas diplomáticas e por ambições territoriais e comerciais na luta pela hegemonia mundial.

O Tratado de Versalhes, que deveria estabelecer os princípios da “nova ordem mundial”, repetiria, contudo, o conjunto de erros da velha ordem mundial, com as disputas por territórios, transferências de populações e ampliação dos impérios coloniais. Mesmo sua assinatura foi a repetição da velha ordem. Uma cerimônia carregada de simbolismo: na mesma “Galeria dos Cristais”, do Palácio de Versalhes, que, em 18 de janeiro de 1871, Otto von Bismarck, após derrotar a França de Napoleão III, proclamara o império alemão, restabelecendo o “Glorioso Reich” no mesmo ano, o “segundo” do povo alemão. A data de assinatura, 28 de junho de 1919, era uma referência direta ao próprio desencadear da Grande Guerra, com o atentado de Sarajevo, em 28 de junho de 1914, quando um nacionalista sérvio matara o arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa, incitando os acontecimentos que culminariam na tragédia da, até então, mais terrível guerra da história.

Todo este cuidado simbólico — e a produção de imagens daí decorrentes — deveria servir para restabelecer a honra das potências desafiadas pela Alemanha desde 1871, quando o velho sistema de equilíbrio de poder existente na Europa, o chamado Concerto Europeu criado pelo Príncipe von Metternich no Congresso de Viena em 1814/15, fora desiquilibrado, ou mesmo arruinado, pela ascensão de uma poderosa Alemanha no coração da Europa. Mas, no fundo, o tratado que emergia de Versalhes continha uma larga dose de chauvinismo e um grau elevado de punição e vingança contra a Alemanha, que viriam a ser, durante os vinte anos seguintes, um elemento central de perturbação da paz na Europa e no mundo, em vez de uma garantia de paz. Nesse sentido, é muito especial o “Artigo 231” do Tratado de Versalhes, que estabelecia a “culpa” da Alemanha pelo desencadear da Grande Guerra. Embora, incialmente, fosse uma ferramenta jurídica para garantir as indenizações a serem pagas por Berlim, o artigo rapidamente tornou-se uma valoração moral e ética sobre as causas da guerra, que passavam a recair exclusivamente sobre os alemães.

Longe de garantir a paz, o Tratado de Versalhes — assinado, do lado vencedor, pela França, Grã-Bretanha, Bélgica e Estados Unidos, cujo Congresso Nacional tem dificuldade em ratificar sua totalidade — é um dos pretextos para a nova guerra mundial.

O Reino da Itália, que se declara “insatisfeito” e “perdedor da paz”, em razão de suas reinvindicações não serem atendidas, é sacudido por uma onda de nacionalismo e decepção no país; o império do Japão, aliado dos anglo-saxões, guarda, por sua vez, forte amargor frente ao documento de Versalhes, considerado “racista” e discriminador por parte das potências ocidentais em relação ao Império do Sol Nascente, ao não reconhecer a igualdade racial dos povos e suas exigências. Com seus vastos impérios coloniais, Grã-Bretanha, França, Bélgica e Holanda não estão dispostas a declarar a prontidão de hindus ou dos povos colonizados na Ásia e na África para assumir os negócios públicos em seus próprios países. O racismo e a inquebrantável crença na supremacia branca eram parte fundamental da ideologia imperial ocidental, e isso se chocava diretamente com as pretensões nipônicas. Embora o próprio Japão imperial cultivasse, como parte do culto imperial, a noção do “Yamato damashii”, esta forma de visão superior, não biológica, porém discriminatória de superioridade em relação aos demais povos asiáticos e aos “demônios brancos” ocidentais, implicava na ampla disseminação e equiparação entre crescimento econômico, industrialização e superioridade racial.

O século XIX foi fortemente marcado pelas ideias do darwinismo social e sua versão radical de um biologismo social (ou um antropologismo biologista) no qual a seleção natural das espécies, a tese inicial de Charles Darwin, passava a ser aplicada automaticamente aos povos e às populações brancas ocidentais. Agora o Japão imperial, altamente industrializado, via-se no direito de dominar os povos “selvagens” e “inferiores”, sobretudo “de cor”, “das colônias”.

A noção de uma “supremacia branca”, como ponto final e natural, da “evolução humana” era, então, comum e banalizada. Livros de viagens, romances, jornais e trabalhos considerados científicos, inclusive a nova paleoantropologia, indicavam os povos europeus como superiores e vocacionados à dominação, como um “fardo civilizatório” dos povos de cor em todo o mundo: “Tomai o fardo do Homem Branco/ Envia teus melhores filhos/ Vão, condenem seus filhos ao exílio/ Para servirem aos seus cativos;/ para esperar, com arreios/ Com agitadores e selváticos/ Seus cativos, servos obstinados,/ Metade demônio, metade criança”.

A expressão “fardo do homem branco”, cunhada pelo poeta Rudyard Kipling, “explica” o imperialismo / colonialismo como uma “missão” benfazeja dos europeus, posto que os “nativos” oscilam entre a condição de “selvagens” e a de “crianças”, incapazes de cuidar de si mesmos (de suas riquezas) em seus próprios países e, portanto, precisam da tutela estrangeira.

Dois genocídios “coloniais” precederiam o Holocausto. Contudo, o fato de serem povos colonizados e “de cor” envolvidos em conflitos, profundamente desiguais, com “galantes” tropas europeias, ocultariam tais massacres até o final do século XX e mesmo nos nossos dias no século XXI.

OS POVOS COLONIAIS COMO EXPERIMENTO GENOCIDÁRIO

Na Austrália, a partir de 1788, iniciou-se um surto de “colonização”: primeiro, com presos e degradados; depois, com aventureiros e, enfim, com colonizadores e cultivadores, que declararam as terras e as fontes de água como “públicas”, destruindo os sistemas milenares de posse e uso das populações locais, dando origem à chamada “Guerra Preta”. A população da Tasmânia, cerca de 8.000 aborígenes, foi quase totalmente extinta. Os poucos sobreviventes foram removidos para ilhas-fortalezas e a Tasmânia foi alvo de uma limpeza étnica para que os colonos britânicos pudessem instalar-se nos antigos campos de caça dos aborígines com seus pastos de criação de gado. A comissão, criada para aconselhar o governo colonial na condução da “Guerra Preta”, considerou a “maior tragédia” o fato de o povo indígena, “sem piedade e senso moral”, ter perdido a crença na necessária “superioridade do homem branco”, e agora se atrevia a atacá-lo. Em tais condições, malgrado algum pudor de Londres, era necessário conduzir uma guerra para “varrer essas pessoas de toda a região, visto que era cada vez mais evidente que os nativos aborígines desta colônia são, e sempre foram, uma raça [a mais] traiçoeira; e que a bondade e a humanidade que eles sempre experimentaram dos colonos livres não tendem a civilizá-los em nenhum grau”. A partir daí, sucederam-se massacres contínuos da população local.

Por toda a Austrália, sobretudo a partir de 1937, crianças aborígines, especialmente crianças mestiças, foram retiradas de suas famílias para uma “educação civilizada”, dando prosseguimento aos atos anteriores de desorganização e de genocídio cultural dos povos locais, iniciados em 1869 com a criação do Aborigenes Protection Act. De 1895 a 1965, todas as crianças ficaram sob controle de uma autoridade estatal dos Estados, e passaram a ficar em dormitórios públicos, sujeitas a todo tipo de assédio e perda de identidade.

No Canadá, outro domínio britânico, as crianças métis e inouits foram retiradas de suas famílias e levadas para internação desde 1880, e ainda mais intensamente a partir de 1920. Acredita-se que cerca de 150 mil crianças indígenas tenham sido vítimas de uma política de separação / apartheid do Governo Federal e da Igreja Católica, que recebeu grandes subsídios para a realização de tal política:

O abuso nas escolas era generalizado: o abuso emocional e psicológico era constante, o abuso físico era considerado punição e o abuso sexual também era comum. Os sobreviventes se lembram de serem espancados e amarrados; alguns alunos foram algemados às suas camas; alguns tiveram agulhas enfiadas na língua para não falar sua língua nativa. Esses abusos, junto com a superlotação, saneamento precário e alimentos e cuidados de saúde extremamente inadequados, resultaram em um número de mortes assustadoramente alto. Em 1907, o inspetor médico do governo P. H. Bryce relatou que 24% das crianças indígenas anteriormente saudáveis em todo o Canadá morriam em escolas residenciais. Este número não inclui crianças que morreram em casa, para onde eram frequentemente enviadas quando estavam gravemente doentes.

O colonialismo, ao seguir os passos do imperialismo, com a Igreja, os postos militares, os entrepostos comerciais e as grandes plantações, foi a grande motivação para a limpeza étnica, as expulsões em massa, os primeiros genocídios na História, como os Herreros na Namíbia, além da destruição de patrimônios culturais como língua, religião, parentesco e práticas curativas. Aimé Césaire (1913-2008), um intelectual e fundamental para a compreensão das contemporâneas, foi o primeiro a estabelecer o paralelismo entre fascismo / nazismo e colonialismo, deslocando espacialmente as práticas colonialistas dos impérios coloniais para a Europa “branca”. Neste processo de “deslocação” da América Colonial / Ásia / África — a obra de Aimé Césaire é de 1950, em plena luta pela descolonização —, as atrocidades cometidas no Congo, na Argélia, em Guatemala, em Madagáscar ou nas Índias Orientais Holandesas (futura Indonésia) previam o horror nazista. O escândalo e a culpabilidade apenas não aconteciam em razão de etnia e cor. É importante destacar o traço marcante do Discour sur le Colonialism: mesmo se tratando de um autor, na época da escrita do texto, marxista, a oposição central que se desvela é étnica. Para Aimé Césaire, a “Europa não possui desculpas”, nem morais, nem étnicas, nem históricas. As práticas de eliminação raciais estão escritas desde longo tempo na história europeia, nos pogroms, nas perseguições de judeus e ciganos, nas matanças que então se transferem para os índios americanos e, em seguida, para o tráfico negreiro e para a escravidão:

pas à Hitler, ce n’est pas le crime en soi, le crime contre l’homme, ce n’est pas l’humiliation de l’homme en soi, c’est le crime contre l’homme blanc, c’est l’humiliation de l’homme blanc, et d’avoir appliqué à l’Europe des procédés colonialistes dont ne relevaient jusqu’ici que les Arabes d’algérie, les coolies de l´Inde et les nègres d’Afrique.

As práticas colonialistas, não claramente reconhecidas, inclusive nos livros didáticos, como genocidárias, são parte fundamental da História europeia e se mantiveram, mesmo após Versalhes e depois da “Catástrofe” de 1945, na sua inteireza moral e histórica.

O SISTEMA DE VERSALHES

Em Versalhes, estava representado praticamente todo o mundo. Alguns dos países centrais no conflito, como a Sérvia e os representantes tchecos, teriam um papel fundamental na redação do tratado, no desenho do novo mapa político da Europa e, em especial, num complexo desenho do futuro da Europa central e na desaparição da Áustria-Hungria como potência, com graves consequências futuras, negando inclusive o princípio de autodeterminação dos povos contido nos “Quatorze Pontos” de Wilson.

A Alemanha, entrementes tornada uma república, e dotada de uma Constituição democrática votada na cidade universitária de Weimar, não participaria das tratativas diplomáticas — algo inédito — e, afastados das negociações, seus representantes só seriam chamados para assinar o texto quando já estivesse totalmente redigido.

Nestes dias, a Revolução dos Conselhos Operários, com Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht, era fortemente reprimida em Berlim. Caso os alemães se recusassem a assinar o tratado, o conflito se reiniciaria e o território alemão seria invadido por tropas francesas e belgas. A imprensa alemã, de imediato, declarou constituir-se o texto do tratado em um “Diktat” pronunciado unilateralmente pelos vencedores, o “Diktat de Versalhes”.

Minorias alemães, principalmente oriundas do extinto império Austro-Húngaro, seriam dispersas por vários dos novos estados sucessores do dissolvido império dos Habsburgo, proibidas de unir-se a “Heimat”, originando grande mal-estar, “irredentismo” e a base dos conflitos posteriores.

Da velha Rússia, um elemento central na Grande Guerra de 1914-1918 — quando o império czarista fora dissolvido e vários povos proclamaram sua independência —, nenhum representante fora chamado a participar nas conversações de Versalhes. Desde 1917, o vasto espaço “pan-russo” atravessava um profundo processo revolucionário. Sua liderança leninista, na sequência da denúncia do Presidente Woodrow Wilson (1913-1921) da diplomacia secreta, das intrigas diplomáticas europeias e do Decreto da Paz de Lenin, a Revolução avançava sob o lema “Paz e Terra”.

Enquanto os ministros e presidentes discutiam em Versalhes, exércitos estrangeiros — tchecos, poloneses, japoneses, ingleses, finlandeses —, além dos chamados “Freikorps”, unidades militares autônomas alemãs de extrema direita, lutavam em território da República dos Sovietes ao lado dos “brancos” czaristas contra os “vermelhos” revolucionários.

A nascente Rússia bolchevique e a Revolução lutavam por sua sobrevivência.

Desde as primeiras sessões de debate diplomático, os “Três Grandes” — Estados Unidos, Grã-Bretanha e França — mostram um forte desacordo doutrinário sobre o que seria a “Paz de 1919” e como seriam reconstruídas as relações internacionais no pós-Grande Guerra. Para os Estados Unidos, em especial seu Presidente Woodrow Wilson, um intelectual, com uma visão reformadora e messiânica das relações internacionais, tratava-se de um esforço final, definitivo, em direção à “Paz Perpétua”, à construção de um mundo novo, cooperativo e pacífico entre as nações, uma esperança baseada na utopia kantiana, que passaria a ser chamada, com ironia e certo desdém pelos diplomatas europeus, como a improvável “Paz de Wilson”. O centro de sua proposta fundava-se em dois pilares: 1. o direito de autodeterminação dos povos — e, portanto, um ataque aos impérios coloniais e aos velhos Estados multinacionais europeus, a decisão livre dos povos de disporem de seu próprio destino e território; 2. a criação de uma associação mundial de nações para garantir a paz, a chamada “Sociedade (ou Liga) das Nações”. Para os ingleses, sendo pragmáticos, representados por Lloyd-George, um veterano das lutas de preservação do império britânico, tratava-se, no entanto, de voltar à velha política britânica de balance of power, evitando que qualquer potência continental se transformasse numa força tão poderosa e única no continente que pudesse vir a ameaçar a Grã-Bretanha e, claro, a manutenção do império.

Tal posição era compartilhada pela França e pela Bélgica, que ainda esperavam que a Alemanha pagasse os custos da Grande Guerra, através da imposição de uma pesada dívida de guerra.![]()

FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA, professor titular de História Moderna e Contemporânea da UFRJ, professor visitante na Universidade Livre de Berlim e na Universidade Técnica de Berlim.

KARL SCHURSTER SOUZA LEÃO, professor livre-docente da UPE, pós-doutor pela Universidade Livre de Berlim e pela Universidade do Porto. Atualmente é professor na Universidade de Vigo/Beca Maria Zambrano(ES) e membro do Grupo de Investigação em Tradução & Paratradução.