“Meu interesse é me comunicar”

Renata Pinheiro é a primeira mulher cineasta a dirigir um longa-metragem de ficção em Pernambuco. Aqui, ela fala sobre isso e mais

TEXTO João Rêgo

01 de Abril de 2022

FOTO Raul Toscano/Divulgação

[ed. 256 | abril de 2022]

Em 2013, Renata Pinheiro se tornou a primeira mulher a dirigir um longa-metragem de ficção em Pernambuco. A obra Amor, plástico e barulho trazia as atrizes Maeve Jinkings e Nash Laila nos papéis de cantoras de brega destinadas a enfrentarem uma dualidade intransponível. Naquele universo particularmente recifense, a ascensão de uma anunciava a queda da outra.

No filme, a abordagem dramática crua discutia feminismo, especulação imobiliária e o impacto das novas tecnologias no cenário artístico periférico. Um emaranhado de temas unidos por uma mise-en-scène artesanal e narrativa, na qual a construção estética comunicava mais que as palavras. Nascia aí uma das marcas autorais que tornaria Renata Pinheiro uma das cineastas mais interessantes do cinema brasileiro no século XXI.

Artista visual de formação, sua carreira foi guiada pela incessante busca por uma expressão particular entre múltiplas linguagens. Diretora de arte em clássicos da produção local como Febre do rato (2011) e Tatuagem (2013), o seu primeiro projeto na direção, o curta-metragem Superbarroco (2009), estendia suas pesquisas em instalações para as potencialidades da gramática cinematográfica. Uma característica que encontraria o auge no documentário Praça Walt Disney (2011), um estudo sobre a cultura da ocupação urbana.

A atriz Maeve Jinkings em Amor, plástico e barulho. Foto: Fernando Lockett/Divulgação

Já estava lá o seu talento para desnudar tensões históricas que marcam os espaços que habitamos. Somou-se a isso o interesse em contar histórias que alcancem a sensibilidade do espectador. Assim, a câmera observadora passou a ser também uma caneta que escreve narrativas ficcionais (e visuais) erigidas a partir dos nossos contextos sociais. Não só Amor, plástico e barulho, mas os filmes Açúcar (2017) e Mansão do amor (2019) surgem desse mesmo movimento criativo. E é por esse caminho que chegamos a Carro Rei, a obra mais recente e badalada da cineasta.

Em 2021, Carro Rei sagrou-se o grande vencedor do 49º Festival de Gramado, levando os kikitos de melhor filme, e mais quatro troféus para a trilha sonora, direção de arte, desenho de som e para o ator Matheus Nachtergaele. Também fez sua estreia mundial no tradicional Festival de Roterdã e ganhou mais cinco prêmios no Cinefantasy, que concede o Troféu José Mojica Marins. No início deste ano, o filme fez carreira internacional, sendo exibido em festivais na Inglaterra e nos Estados Unidos, por exemplo. Sua estreia em circuito nacional estava prevista para este mês, mas foi adiada para maio.

Ambientada em Caruaru, a trama acompanha Uno (Luciano Pedro Jr.), jovem que desde o próprio nome, mantém uma ligação sobrenatural com os automóveis. Ele e o seu tio Zé Macaco (Matheus Nachtergaele), um mecânico excêntrico, habitam um universo ocupado por carros, seja como força de trabalho ou uma extensão das suas próprias existências. O antagonista central é o carro rei, máquina independente que pensa, fala, transa e articula planos maquiavélicos.

Nesse paradoxo entre a atualidade distópica e a fantasia realista, Carro Rei parece ser uma síntese das últimas pesquisas artísticas conduzidas por Renata Pinheiro. Até por isso, a equipe foi composta pelos seus principais colaboradores, como o diretor de fotografia Fernando Lockett, além do cineasta e roteirista Sérgio Oliveira, parceiro em todos os trabalhos da diretora e da sua distribuidora Aroma Filmes.

Em entrevista à Continente realizada em dois momentos – logo depois que recebeu os prêmios em Gramado, em 2021, e este ano – Renata conversou sobre o processo de criação do Carro Rei, a busca por um cinema pop, as temáticas que circundam suas obras, além de mergulhar na própria carreira, marcada por experimentações estéticas e premiações, mas também pela superação de estruturas machistas impregnadas na indústria cinematográfica.

CONTINENTE Para começar, eu queria parabenizá-la pelos prêmios que o Carro Rei vem ganhando. Qual a sensação de ter vencido Gramado?

RENATA PINHEIRO Eu acho que é um divisor de águas. Eu posso estar sendo muito otimista, mas é o prêmio que vai me dar uma visibilidade melhor. Os outros filmes tiveram uma carreira muito legal, inclusive internacionalmente. O Amor, plástico e barulho (2013) foi para Lisboa, ganhou prêmios em Brasília. Mas eu lembro de pensar em Gramado como outro mundo, não o mundo dos meus filmes, porque é um festival que tem essa coisa do glamour, do tapete vermelho, que a gente sabe que não é o nosso dia a dia. Ele tem uma visibilidade nacional bem interessante, então atinge um público que não é exatamente cinéfilo, que é onde o cinema nacional alcança um público mais amplo. Até Brasília se tornou algo que a gente nem reconhece. Em geral, era um festival um pouco mais radical do cinema brasileiro, e Gramado sempre quis se comunicar com o público. Eu acho isso muito legal porque eu nunca quis fazer um filme muito hermético. Meus filmes sempre tentam se comunicar com o grande público. No Amor, plástico e barulho, eu queria ter viralizado, em barraquinha de DVD e tal, pena que foi em uma transição, porque já não tinha tanta gente vendendo [risos].

CONTINENTE Quero pegar esse gancho em que você falou sobre a forma de fazer os filmes. O Carro Rei é uma obra que tem um toque do “cinema de gênero”, Açúcar (2017) também, assim como Amor, plástico e barulho, mas não é aquela coisa hermética ou meio fechada. Queria saber como são esses caminhos que você percorre quando está construindo as ideias.

RENATA PINHEIRO Eu tento usar uma linguagem muito de fácil acesso. Meu interesse é me comunicar. Eu tento evitar muitos diálogos porque o apelo visual é uma linguagem universal. Você não precisa saber português para entender a gestualidade ou a composição visual. Isso é uma coisa que está presente em todos os meus filmes. Quanto à forma, eu não acho que meus filmes são de gênero. Não sou uma estudiosa dos filmes de gênero, mas carrego algumas influências. Spielberg, que é gênio, por exemplo, a busca dele foi por um cinema mais pop, no sentido popular de atingir a todos. Ele se utiliza de recursos de gênero, mas, na verdade, está inventando coisas. No meu caso, eu não me preocupo com o código mais fechado de cada gênero. Quando a gente, por exemplo, precisou que o Açúcar tivesse uma certa tensão, que é uma tensão mais voltada para o contexto social, eu recorri a recursos utilizados no suspense e terror. O Amor, plástico e barulho beira muito o musical, tinha algumas cenas, que não entraram na montagem final, que eram assumidamente inspiradas em musicais. O que eu quero dizer é que meu ponto de partida não é o filme de gênero, mas, sim, o filme que eu estou construindo e o que ele necessita cena a cena. Por isso, às vezes, as pessoas estranham minha obra, porque talvez não tenha aquela pureza de um filme mais acadêmico, ou que passou por vários labs, onde os consultores tentaram deixar cada coisinha no seu lugar. Aliás, eu nunca entrei muito nesses labs. Nunca entrei porque também não fui aceita [risos]. Então meus filmes são mais poluídos, com um pouco de um monte de linguagens juntas. Eu prezo muito pela experiência cinematográfica, e eles, em si, têm que ter um corpo harmônico. Pode ser um corpo único que ninguém nunca viu, mas tem que ser um corpo harmônico que você começa a ver e não quer parar de ver.

Dandara de Morais em cena do longa Açúcar (2020). Foto: Fernando Lockett/Divulgação

CONTINENTE Todos esses filmes parecem construir uma relação dos recursos de “gênero” com tecidos sociais e políticos. Não tem monstros, o “terror” do Carro Rei, por exemplo, é muito real.

RENATA PINHEIRO Esses filmes todos têm esse alicerce, um contexto social que vai ditar muito o que se passa na trama. Todos eles possuem isso porque a gente vive num país com muitos problemas não resolvidos, como a escravidão, por exemplo. Ou o comunismo (risos), os monstros que comem criancinhas. No Amor, plástico e barulho, a gente estava passando por uma brutal transformação urbana no Recife, transformação de bairros inteiros, derrubada de casas históricas. Ali, como a gente estava vindo de um boom econômico, tudo estava muito violento, o que se refletiu em vários filmes da época. O filme tem esse dado da transformação social muito intensa, inclusive, com a construção do Shopping Riomar, como também o empoderamento que a internet trouxe, facilitando muito a vida desses artistas periféricos, que conseguem difundir com mais facilidade a música deles. O filme acontece a partir dessas transformações para falar um pouco do que são essas mulheres, do feminismo nesse contexto da música brega. Para mim é muito difícil entrar em uma comédia que seja muito alienada, porque a gente tem muito que resolver e, como artistas, temos responsabilidades. Não tenho nada contra a obra de ninguém, nem mesmo contra aquelas comédias cariocas que fazem um público gigantesco, mas a gente tem que ter muito cuidado pra não bater nos mesmos estereótipos, fazer uma manutenção dos preconceitos.

CONTINENTE Voltando para o Carro Rei. quando e como ele surge?

RENATA PINHEIRO Eu já fiz essas contas: é coisa de sete anos atrás, mas vamos fechar em cinco anos (risos). Eu sempre tive uma certa dificuldade com humanos, e sempre me refugiei nos objetos, gostava muito de estudar a semiologia deles e tinha uma obsessão de ver o rosto humano em muitas coisas. É um fenômeno chamado de pareidolia. Eu também carrego algumas coisas que foram muito usadas na época em que eu fazia videoarte, como o Guenzo (curta-metragem de sua autoria), que é com um cachorrinho de pilha vagando pela cidade, e o do barquinho de papel, que eu uso para mostrar a cidade, no caso Paris, que ninguém se deixava ser filmado, mas eu o utilizava para contar a vida dos imigrantes. Comecei a perceber que os carros estavam cada vez mais com esse olho humano. A indústria tenta humanizar suas máquinas até torná-las mais atrativas. E foi com esses pensamentos que eu estava indo a uma praia no Recife e fiquei meio irritada com os carros nas calçadas, impedindo a passagem das pessoas. Eu comentei com Serginho (cineasta, roteirista e parceiro de Renata em vários dos seus projetos) que eu queria fazer um filme em que os carros eram os reis da cidade, uma vez que isso já acontecia. E aí acendeu que teria de ser um filme sem medo, sem ter que ser Hollywood, Walt Disney, orçamento gigantesco, para dar vida aos carros.

O primeiro tratamento não tem muito a ver com o filme, não. É meio sórdido, muito pesado e envolve fatos reais. Houve um assasinato de duas meninas, que foram jogadas num matagal perto de Suape. A gente utilizava um pouco desse fato e tornava os carros personagens para não utilizar os donos deles, como se fossem eles os culpados, vítimas e cúmplices. A ideia era contar um pouco do que aconteceu através dos carros e não dos seus donos. Mas se tornou uma obra muito pesada e incomodou falar de uma coisa tão dolorida para aquela família. A gente mudou completamente, mas utilizando os carros como personagens. Sempre existiram essas duas camadas de humanos x carros. Esse último tratamento levou um pouco menos de um ano. A gente filmou em abril de 2019, então eu devo ter começado em junho a construir isso. Com o que ficou de fora, e as ideias que guardei, dá para fazer outro filme (risos).

Foi muito bacana trabalhar com Léo Pirata e Serginho nisso porque foram surgindo muitas ideias. Por eu ser diretora de arte, artista plástica e minha base ter sido nas artes visuais; em tudo que eu escrevi ali, tinha certeza plena de que conseguiria filmar para contar a história. Falo isso porque Serginho acompanhou um lab, de que ele participou em Curitiba, e foi questionado “será que ela consegue filmar isso?”. Eu não estava presente porque estava na Argentina fazendo direção de arte para a Lucrecia Martel. Ele respondeu que eu tinha todas as condições, mas eu não estava lá para me defender. Por isso que eu digo que o Carro Rei é tão importante para mim. Porque ele me dá credibilidade. “Deixa eu construir minhas ideias, eu tenho condição de escrever da melhor forma possível o que estou apresentando.” Inclusive, foi o Funcultura, que a gente ganhou, que viabilizou o Carro Rei. E na bancada foi muito importante a presença de uma mulher. A maioria era homens, e essa única mulher, Alice, eu tenho certeza de que ela entendeu o que eu queria dizer ali. Eu falo isso porque foi questionado na banca “que era um filme com uma temática muito masculina”. Os personagens principais eram homens, tinham carros, oficina mecânica. Por que uma mulher falar sobre isso? A pergunta é “por que não uma mulher falar sobre isso?” Vou te dizer uma coisa: é muito mais difícil para gente que é mulher. Eu tenho certeza de que meus colegas homens, até esses caras com quem trabalhei como diretora de arte, não são tão questionados assim. É muito mais confiável a voz de um homem que a de uma mulher. Isso está mudando aos poucos, mas ainda é muito presente.

CONTINENTE Isso representa também um pouco de certa geração do cinema pernambucano, não é? Digo, há pouca representatividade de mulheres e pessoas negras, não necessariamente em outras áreas do cinema, mas atuando na direção.

RENATA PINHEIRO Exatamente. E outra: a gente está só começando. Quando eu lancei o Amor, plástico e barulho em Brasília, alguém disse que minha obra tinha muita influência do Cláudio Assis. E eu disse “não tem absolutamente nada a ver com o Cláudio Assis”, até para fugir desse lugar de não originalidade, e sempre ter um homem por trás. E alguém me disse também que eu era a primeira mulher a fazer um longa-metragem de ficção em Pernambuco. Eu não sabia disso de jeito nenhum, e ninguém sabe, porque eu não sou da primeira geração de mulheres a fazer cinema.

CONTINENTE Eu não sabia disso também. Tinha pensado na Katia Mesel, mas ela trabalha com documentários.

RENATA PINHEIRO Eu fiz o meu caminho com muito trabalho. A gente tem muito o que trilhar, mas também tem muitas mulheres fazendo, mulheres negras com longas-metragens, por exemplo. Ainda bem, né? Porque naquele momento eu não sabia se ficava alegre ou triste. Porque eu não sou tão velha assim e, ao mesmo tempo, Pernambuco tem uma história cultural tão grande. Mas achei legal que isso pode ficar documentado com mais duas outras mulheres muito especiais que são Nash Laila e Maeve Jinkings como protagonistas. Fico muito honrada, e tenho certeza de que elas também, porque é um filme bem feminista, embora fosse um período em que não se falasse tanto sobre isso.

CONTINENTE Retomando o Carro Rei, mas mantendo a temática, esse é o seu primeiro longa de ficção que tem protagonistas homens. Fico pensando em como isso é uma escolha forçada até pelo universo do filme, como você disse. Há uma coisa meio fálica nessa relação que os personagens nutrem com o carro.

RENATA PINHEIRO Eu acho que, pelo menos historicamente, o carro está ligado a esse empoderamento do macho. O filme trata do transumanismo: as máquinas em posse do humano se tornam a extensão do nosso corpo. Ou seja, o homem vai se sentir mais forte, veloz e viril ali no comando da máquina. Ele e ela formam um só ser. Essa necessidade de dominação é algo muito masculino. As mulheres têm também, mas acho que vai por outro lado, o nosso instinto de proteção é muito maior do que o da dominação, a grosso modo. Então, é um mundo masculino em que eu entro, onde no final, de alguma forma, serão as mulheres que vão resolver essa problemática em que a gente se meteu. Temos duas personagens bem fortes que são Amora e Mercedes, todas duas fazem seus combates separadamente, tentando desempoderar essa potência que o homem tem com a máquina, e matar um pouco dessa energia masculina.

CONTINENTE Por que a escolha de Caruaru como locação?

RENATA PINHEIRO Serginho é de lá, e sempre foi uma cidade muito inspiradora para mim. Até por não ser minha cidade, você começa a ver coisas em que não presta atenção normalmente. E lá é uma encruzilhada entre o Agreste e a entrada do Sertão, é meio central no fluxo de transporte em Pernambuco. Tem várias avenidas longas, que são tomadas de ponta a ponta por oficinas mecânicas, onde muitos caminhoneiros param para fazer manutenção dos veículos. A gente começou a perceber como o culto ao carro é forte, e existe uma cultura automobilística, às vezes, mais que aquilo do forró e tal. O jovem classe média ganha o primeiro carro aos 18 anos, e lá todo mundo tem seu carro. Fim de semana é para andar de carro. Inclusive, lá já teve um autódromo, que durante anos sediava a Fórmula Truck, e era algo que só tinha em Caruaru e no Rio Grande do Sul. A gente começou a ver que, de uma certa forma, ela (Caruaru) refletia o que são as cidades brasileiras, e o que as cidades no interior também são. Porque essa utilização do carro vai para além de uma coisa utilitária, é algo que o coloca no mundo.

Também tem o caso dos trabalhadores que usam muito para transporte. Não sei se é só minha percepção, mas o transporte público é ainda pior nas cidades pequenas. Para os governos, transporte público é lucro; então, se não tem, eles tiram o ônibus da rua, ou deixam ele ficar velho. A gente também se espelha muito nos Estados Unidos com a indústria automobilística. O próprio governo do PT, o melhor que nós tivemos, tinha também a indústria automobilística como o motor do nosso desenvolvimento econômico. Muitos carros chegaram às ruas do Brasil, e houve um incentivo para trocas de carros e tudo isso. Achei tão interessante o texto que Roterdã escreveu sobre o filme. Eles (os críticos) apontam que os carros são como os zumbis do capitalismo. E eu achei isso uma imagem tão absurda, porque quando a gente pensa que está se desenvolvendo, estamos presos em um modelo antigo. São zumbis, porque, no nosso caso, eles estão sendo manipulados por uma força maior, meio mortos, meio vivos. E o Brasil é muito isso, um zumbi do capitalismo, a gente é ultrapassado sem nem ter ainda chegado lá.

Matheus Nachtergaele vive Zé Macaco, em Carro Rei. Foto: Fernando Lockett/Divulgação

CONTINENTE Um dos pontos centrais do filme foge até daquela visão meio metropolitana dos carros de playboyzinhos. O próprio Uno tenta trazer essa ideia de revolta trabalhista contra a medida elitista tomada pelo personagem do Tavinho Teixeira, o político que proíbe que veículos antigos circulem, ou seja, proíbe as pessoas de trabalharem.

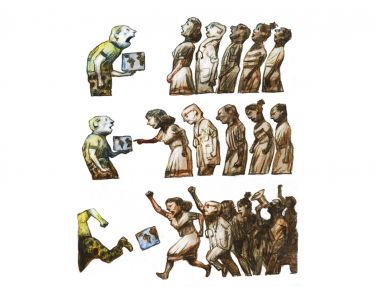

RENATA PINHEIRO É bem complexo o negócio, né? Seria mais fácil dizer “não aos carros”, mas diante de um sistema em que as coisas vêm de cima, em que os políticos não privilegiam esses sistemas democráticos de transporte, todo mundo é vítima. Inclusive o cara que sofre mais por precisar daquele carro para trabalhar, por exemplo, como autônomo, como é o caso do Uber. Quanta gente hoje em dia aluga carro para ser Uber e tem um retorno baixíssimo? Tem uma ironia, no caso do filme, porque a gente faz com que o espectador caia naquele sentimento que rolou lá por 2013, no levante pelo aumento da passagem, em que a gente pensou que era uma coisa social, e quando você vê, a direita se apoderou daquilo ali e terminamos agora no domínio da extrema direita. Existe uma manipulação de fake news, aplicativos, redes sociais, e o carro termina se inserindo dentro desse mundo de tecnologia, que está em rede e pode manipular seu usuário. É uma coisa que está cada vez mais presente, num futuro muito próximo. E isso causa medo, porque se elege presidente nesse contexto, essa manipulação pode mudar todo um panorama. O Carro Rei representa isso, uma inteligência a serviço próprio que movimenta uma massa maior, que no filme é uma espécie de seita.

CONTINENTE Outra coisa interessante do filme é que, não sei se ele prevê o que aconteceu recentemente, mas a personagem Mercedes tem um trabalho de marcar estátuas públicas, inclusive uma dos bandeirantes, como uma forma de crítica.

RENATA PINHEIRO Está tudo no ar, e a gente termina entendendo o que está para acontecer. Tanto eu uso umas obras de artes visuais no filme, como também o filme me propõe obras que eu gostaria de fazer. Mercedes tem esse cinto que usa para subir nas esculturas e carimbar o símbolo da morte. O que aconteceu em São Paulo foi muito melhor (risos). Eu pensei até em botar essa obra em editais, mas não dá porque você depreda o patrimônio público (risos).

CONTINENTE Queria saber agora da composição visual que você falou lá no começo. Como foi esse processo?

RENATA PINHEIRO Eu sabia o que queria, mas não sabia como ia ficar. No Superbarroco (2008), eu tinha quadro a quadro antes de começar a filmar. Eu fiz sequência por sequência ilustrada no apartamento do meu irmão (risos). No caso do Carro Rei, eram construções que iam depender de muitas coisas. Eu, por exemplo, não posso dizer que tenho conhecimento de design de automóveis, porque é muito complexo. Mas a nossa equipe era maravilhosa, Karen Araujo com Guilherme Larousse e os designers, Giu Calife e Ramessés, que executaram a transformação do carro. A gente fez esse filme e parece que ele tinha muita grana, mas não tinha (risos). É desesperador até. Eu precisei do olhar de todo mundo, porque existiam muitas colaborações até a coisa toda fechar. Pensei em carros tunados, participei de tudo que era grupo, no Instagram e Facebook, para virar expert no assunto. E foi tão louco, que a gente encontrou o King’s car, que era um carro de um caruaruense que tinha transformado o veículo até não existir uma marca da empresa. O que é algo muito comum no Brasil, inclusive.

CONTINENTE Como foi esse gap temporal até o filme ser lançado? Você o montou na pandemia, certo?

RENATA PINHEIRO Eu filmei em 2019. Nesse meio tempo, fiz um curta-metragem, o Mansão do amor. Fiquei sendo pressionada, até por Serginho, que é o produtor do filme, para finalizar o Carro Rei. E aí eu fui muito bem-indicada para trabalhar com um montador no Rio de Janeiro, mas não rolou muito bem. A pessoa não entendeu meu filme, e eu saí arrasada, “o que foi que eu fiz? Esse filme não tem jeito”. Voltei para Pernambuco e aqui já tinha conhecido o Quentin (Delaroche), a gente ficou amigo e eu me identifiquei tanto com ele, que foi maravilhoso. Começamos a trabalhar e, na segunda semana, estoura a pandemia. Ele ficou trabalhando de casa e eu fiquei isolada em Aldeia por quatro meses. Quando a gente voltou, retomamos a montagem e fomos mudando algumas coisas, como as falas do Carro Rei. No processo, convidamos Tavinho Teixeira para fazer uma revisão dos diálogos e terminou que deu tão certo, que ele também deu vida ao Carro Rei (risos). Foi tão incrível o trabalho dele, que hoje acho que deveria ter mais falas. E isso tudo com todos os cuidados, porque na época ainda não tinha vacina. A gente também precisou dar uma melhorada no final do filme, então montamos uma pequena equipe para filmar em Terra Vermelha, um lugar mais afastado de Caruaru – também seguindo todos os protocolos. E tudo a gente gravou em uma fazenda que alugamos. O jardim era a universidade, por exemplo. Quando a gente filmou, em 2019, passamos por um perrengue financeiro porque foi na época que a Ancine trancou todas as verbas. Eu tive que cortar muitas cenas no roteiro, porque não tinha como. No final, quando você monta, sente a necessidade, mas não vai fazer o que não fez, vai tentar fazer melhor. Eu acho que, inclusive, para quem faz cinema autoral, é bem importante montar e prever que vai ter uma filmagem depois. Comigo acontece muito isso. E é bom segurar uma graninha para esses imprevistos.

CONTINENTE Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua relação com a imagem, a importância da narrativa visual para contar suas histórias.

RENATA PINHEIRO Eu tento privilegiar essa construção junto com a mise-en-scène e com os atores para criar cenas que contam mais que as palavras. Então, é importantíssimo também a gente ter conhecimento de interpretação, de trabalhar com os atores, junto às inúmeras possibilidades de improvisação e dos sentimentos dos personagens. A preparação dos atores geralmente é muito importante nos meus filmes. Dessa vez, eu trabalhei com Raissa Gregori, e uma vez com Amanda Gabriel e René Guerra também, que passou a ser o preparador pessoal da Maeve no Amor, plástico e barulho. Eu participo desse mergulho deles pontualmente, para não ficarem o tempo inteiro comigo. É importante também descobrir com outra pessoa onde esse personagem habita dentro deles. Então, é uma construção visual que é uma junção de linguagens. Eu gosto muito de cinema mudo, porque ele não tem o som, mas você vê a formação da cena no que está se passando sem a fala. Tem filmes que são mais narrativos que outros. O Carro Rei, por exemplo, é bem visual, mas a história é longa. Eu queria contar a história do Uno desde pequeno e isso termina demandando muito diálogo, acho que até demais para o meu gosto (risos).

Equipe de Carro Rei nas filmagens em Caruaru, cidade agrestina escolhida como locação do filme. Foto: Camila Lapa/Divulgação

CONTINENTE Eu acho incrível como às vezes você filma coisas que não necessariamente vão acrescentar algo muito importante para a trama em si. É o caso do Matheus no pole dance e a cena do sexo com o Carro Rei. É filmar pelo prazer visual que aquilo irá criar.

RENATA PINHEIRO A gente tem que deixar a intuição levar porque não pode ser só a racionalidade o tempo inteiro. O filme podia viver sem essa piada do pole dance, mas é muito boa (risos). Cuidado com os spoilers, mas o carro todo embalado em plástico preto, que o Uno tanto quer, aquilo não fazia a menor falta se não tivesse, mas os montadores já sabem que eu vou colocar o supérfluo que dá a “gordurinha” (risos).

CONTINENTE Isso vem também da sua trajetória como artista visual?

RENATA PINHEIRO Com certeza vem daí. Eu me emociono muito com arte contemporânea. Quando você chega numa galeria e vê uma boa obra, aquilo me traz uma emoção absurda. É por onde me emociono e quero me expressar, algo muito pessoal.

CONTINENTE Queria retomar aquele papo sobre o machismo no meio cinematográfico.

RENATA PINHEIRO É engraçado porque eu trabalhei para muita gente, diretores e produtores. Sempre fui muito honesta nas minhas colocações e entrei com muita paixão nos trabalhos que fiz. Mas o que tenho de carreira hoje foi eu que conquistei. Eu e meu parceiro de luta, e um percurso onde não houve muita gente para ajudar. Agora, com um certo reconhecimento, eu sinto que tem uma certa cobrança de dizer o que eu aprendi com tal pessoa. “Você é o que você é porque trabalhou com outras pessoas.” Era uma troca. Não quero ser ingrata, mas é mais uma visão machista você colocar que uma mulher dependeu de alguns homens que tinham articulação ali. Eu não posso negar que toda construção visual que fiz na minha vida é muito mais importante do que eu aprendi em uma experiência mais prática com aquelas pessoas. Claro que aprendi bastante, mas não vou negar uma coisa muito mais anterior minha, no sentido de introspecção de conclusões muito próprias de artes visuais e direção de arte. Na época em que mais precisei de força, nunca me deram, pelo contrário, negavam. Eu sou muito independente, não participo de grupo nenhum. É pela minha conta e risco as coisas que faço.

CONTINENTE Eu sinto que isso acontece porque há uma rede de proteção, nesse sentido, a certas obras ou realizadores.

RENATA PINHEIRO Há, sim, uma rede de proteção muitas vezes. O Amor, plástico e barulho é um filme que me surpreendeu muito nesse sentido. Ele circula bastante. Na semana passada, ele participou de um festival de cinema periférico, e teve, em 24h, 500 visualizações. Eu estou no Rio dirigindo uma série, e a atriz protagonista comentou comigo que os amigos dela são muito fãs do filme. Muito também pelo trabalho incrível de Maeve e Nash. É um filme que mostra essa precariedade da artista e não faz concessão. É cru para caralho. E aí não ganhou também o Festival de Brasília. Ganhamos melhores atrizes e direção de arte, que era um domínio meu, mas foi a Dani Vilela que tinha feito. “Não tem como não premiar Maeve e direção de arte, porque aquela menina sabe fazer isso”. E é um filme dessa leva toda que até hoje está circulando.

CONTINENTE Essa sua fala reverbera muitos questionamentos sobre alguns cânones do cinema daqui. Sobre visibilidade e alcance de obras também mais periféricas.

RENATA PINHEIRO Não alcança. Não pela qualidade do filme, mas pela visão de quem está com o poder na mão reproduzir o que está estabelecido. Mas aí tem o tempo, e o tempo é rei. Ainda assim, é uma pena isso, porque é mais difícil para gente que é mulher, e muito mais difícil para a negra e o negro.

CONTINENTE O que acalenta nesse cenário é que isso mudou um pouco. De 2020 para frente, os engajamentos e circulações se transformaram com as redes sociais. Ainda não é 100% democrático, mas a informação corre mais solta.

RENATA PINHEIRO Você consegue burlar esse poder “mais oficial”, né? Foi muito bom mesmo ter ganho melhor filme em Gramado. Eu achava um tempo atrás que era impossível, não era para mim esse tipo de coisa. A gente tem o Praça Walt Disney que é incrível, ele é um clássico para mim. O tempo não varreu, ele é atemporal. E é pra isso que a gente trabalha.

CONTINENTE Eu queria recapitular sua carreira. Quando surge o primeiro contato com o cinema?

RENATA PINHEIRO Eu entro no cinema através da videoarte. E, claro, alguns cineastas me tiraram o fôlego, como Pasolini, Almodóvar, Coppola. Mas vamos dizer que essa possibilidade de uma expressão minha não foi pensada com a linguagem cinematográfica. Era com a linguagem mais própria e abstrata da videoarte. Tem uma exposição que eu fiz que tem um vídeo que é uma câmera entrando no corpo humano, uma videoscopia. Eu desenvolvi no Instituto de Arte Contemporânea uma caixa branca para as pessoas circularem em volta e para enxergar necessitava de um olho mágico. Isso foi em 1994, meados dos anos 90. Cada visão daquilo era algo novo. E isso já era bem cinematográfico, no sentido de não ter uma ordem de visão, cada um levava pra casa o seu filme a partir daqueles pontos de vista partidos.

Então eu começo a fazer videoartes mais soltas, até iniciar na direção de arte. Fazia muito isso, e com muitas pessoas que estavam começando. Eu carregava uma experiência em cinema, e estava já ensinando as pessoas a fazerem seus próprios filmes. Foi aí que eu fiz o Superbarroco para o cinema utilizando essa gramática. Mas ele ainda era um filme de fronteira, entre a videoarte e o cinema, que era onde eu achava que ia ficar. Hoje eu tô bem mais narrativa do que comecei (risos). O meu próximo filme é o primeiro roteiro de longa-metragem que tenho, e é muito surreal, doidão, porque eu retomo esse começo de carreira. Ele realmente me coloca nesse ponto de partida entre cinema e artes visuais. O nome é Vago, e ele já levou muito não, viu? É bem difícil de entender, meio surreal, mas quem lê dá vontade de assistir, porque tem muita construção visual.

CONTINENTE E como se deu a entrada na direção de arte, a princípio? Queria entender esse cruzamento de interesses com o cinema.

RENATA PINHEIRO Eu trabalhava com instalações. Quando era para ter interação com o público, eu sempre gostei da instalação. E isso o cinema, o teatro e a dança também têm. Eu entrei por causa disso, porque achava que estava fazendo uma instalação. No Texas hotel (1999) até, era muito isso. Eu fiz o casarão como se fosse um percurso de uma exposição de artes plásticas, tanto que fiz ambientes que nem precisava, mas para criar aquilo como se fosse algo sensorial. Foi por aí que comecei a fazer direção de arte, sem muita técnica, mas com essa percepção de estimular visualmente e sensorialmente o espectador.

CONTINENTE E como foi a mudança para direção? Seu primeiro longa Estradeiros (2011) é um documentário, inclusive.

RENATA PINHEIRO O Estradeiros eu considero um projeto muito mais de Serginho. É um tema que tem muito a cara dele, isso de “não ter liberdade e fronteiras”. Eu entro como diretora porque ele me convida para contribuir artisticamente, e quando começo a construir as imagens daquelas pessoas paradas, eu tento encontrar os personagens e incluir ali algumas construções que são bem visuais. Então, ali eu estava dirigindo o filme, mas não como ponto de partida, porque a obra é bem dele. Mas, como eu me apoderei de certa forma, estava no meu território que era da construção visual. Para fazer meu primeiro curta-metragem foi um desespero, porque eu estava no período em que estava me distanciando de uma expressão que me é muito cara, que são minhas próprias obras. Essas histórias que eu estava contribuindo para contar não eram minhas. E isso, geralmente, não é uma angústia que o diretor de arte tem, mas eu passei a ter, porque não era só isso que eu queria estar fazendo. E aí, precisando me expressar, eu fiz o Superbarroco.

Além da direção, Renata Pinheiro tem trajetória relevante na direção de arte em cinema e nas artes visuais. Foto: Raul Toscano/Divulgação

CONTINENTE Quando começa o seu desejo por “contar histórias”, sair daquele limiar da videoarte e planejar filmes de ficção?

RENATA PINHEIRO Eu queria que as histórias fossem muito simples, porque eu não acho que seja uma boa contadora de histórias. Eu sou como quem pinta um quadro, não como quem escreve um livro (risos). Então o Amor plástico e barulho é sobre uma menina que quer ser famosa e se inspira na artista mais experiente. Uma é o espelho da outra. Essa história é um clássico, muitos filmes falam sobre isso. O Superbarroco e o Açúcar também são histórias mais simples. Já o Carro Rei é um pouco mais complexo. Eu tento fazer histórias mais simples mesmo, mas é difícil demais contá-las. O roteiro é onde sai sangue e suor (risos). Trabalhei muito, muito mesmo, para fazer o roteiro do filme. Ele tem uma história longa para ser contada e com certeza isso foi um grande risco. Eu preciso também de parceiros bons que me ajudem a contar essas histórias, mas a minha vontade é deixar uma camada muito compreensível, muito sólida, sem grandes complexidades. O que conta ali é a imagem, a sensação, por isso é muito importante para mim a experiência na sala de cinema.

CONTINENTE Eu queria saber como você vê o futuro do cinema no Brasil. É impossível a gente não sofrer pelo incêndio na Cinemateca Brasileira, os cortes de financiamentos e os obstáculos.

RENATA PINHEIRO O presente está terrível e tem muitas produtoras fechando. A minha não está fechando porque a gente acabou de lançar um filme, mas não é um modelo de negócio ideal. São poucos editais, eu não sei os locais, mas eu entendo que eles também têm outras prioridades. A gente tem que partir para conseguir alguma verba fora do país, que é muito difícil também. Se o seu filme não está atrelado a algum grande streaming, eu não sei como vai ser para o cinema autoral. A gente sempre faz com pouco dinheiro, mas sem nada não tem como, até porque as pessoas precisam pagar suas contas.

A melhor chance é se a gente mudar o poder federal, que é a política da destruição. Se não for isso, não sei como vou filmar nos próximos anos. Temos obrigação contratual, mas não tem onde conseguir verba para filmar, porque é muito pouco também. Só o Funcultura com arranjo regional é muito pouco para uma atividade, que envolve muitos profissionais e você acaba se endividando, e isso não pode acontecer. Um governo que investe em cinema está investindo no nome do país, fora dele, vendendo sua cultura, atraindo interesse e turistas. O dinheiro que entra em uma produtora, por exemplo, ele sai 90% para todos os profissionais envolvidos nas atividades. Movimenta tudo, desde o restaurante ao técnico de cinema. Eu não vejo qual a vantagem de você destruir com essa indústria. É algo ideológico? Acredito que é realmente isso. Eles querem nos destruir porque a gente tem a liberdade de falar o que quer, e eles querem que falemos o que eles querem. Mas vai passar. Vai ter que passar.

CONTINENTE Renata, faz um bom tempo desde que nos falamos pela última vez, e de quando o filme foi exibido oficialmente em Gramado. O que afetou esse calendário de exibição?

RENATA PINHEIRO A gente depende do Funcultura. É pouca grana e tem atraso, só que com a pandemia, nessa terceira onda, não imaginávamos que fosse piorar de novo. Vamos fazer uma campanha para levantar o filme, que rodou por festivais internacionais no começo deste ano. Foi lançado recentemente nos Estados Unidos, em fevereiro. Quem sabe, em maio, pegamos um momento melhor em que as pessoas estejam indo mais ao cinema?

CONTINENTE Nessa dilatação temporal, com as discussões que o filme traz, o que você acha que se mantém com o passar do tempo?

RENATA PINHEIRO Eu continuo achando que o filme tem uma importância grande de ser lançado este ano no Brasil. Porque fala também de um movimento que é levado de uma forma positiva, mas há uma reviravolta e a manipulação que era do poder do Estado passa a ser das máquinas, então há sempre um perigo. E estamos no ano de eleição, o que se relaciona com os discursos políticos também. O que mudou, eu acho que a leitura internacional que o filme vem ganhando, porque continua despertando interesse em vários lugares do mundo, ou seja, ele tem uma voz própria.![]()

JOÃO RÊGO, jornalista em formação pela Unicap, com interesse específico na produção cinematográfica.