Moderno em vários eixos

Nos 100 anos da Semana de 1922, um olhar ampliado sobre a construção da ideia de modernismo no Brasil, seus personagens, legado e contradições

TEXTO Luciana Veras

01 de Fevereiro de 2022

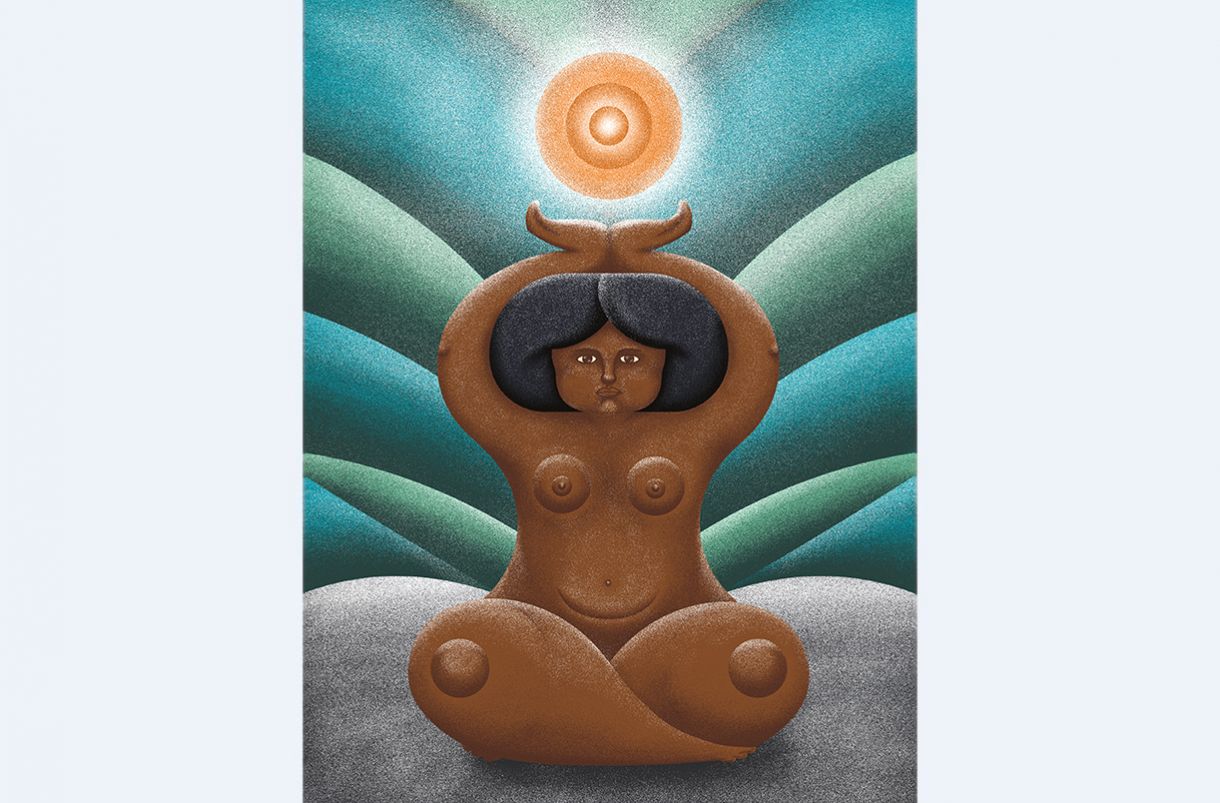

A reportagem especial conta com releituras das obras feitas por quatro artistas

Ilustração FIlipe Aca

[conteúdo na íntegra nas edições impressa e digital | ed. 254 | fevereiro de 2022]

Brasil, 1922: nascem Ivone Lara, Leonel Brizola e Bibi Ferreira. Um terremoto atinge a marca de 5.1 na escala Richter no município paulistano de Mogi-Guaçu. O Partido Comunista Brasileiro – PCB é fundado em Niterói, no Rio de Janeiro, estado onde meses depois estoura a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, levante ligado ao Movimento Tenentista e à insatisfação contra a alternância entre São Paulo e Minas Gerais na presidência do Brasil. Sentado na cadeira de chefe de estado do país está o paraibano Epitácio Pessoa, filiado ao Partido Republicano Mineiro e, portanto, eleito pelas hostes da República Velha ou a República do café com leite. Em 6 de setembro, ele assina o decreto que oficializa a letra do hino nacional brasileiro, composta por Osório Duque Estrada, e no dia seguinte inaugura a exposição internacional do Centenário da Independência, no solo fluminense da então capital federal. “Fulguras, ó Brasil, florão da América/Iluminado ao sol do Novo Mundo!”: o ufanismo está no ar.

Neste começo de 2022, não serão todos esses fatos históricos, devidamente incluídos nas compilações enciclopédicas da História do nosso país, a ser relembrados com ênfase e/ou revistos sob a necessária acutilância de olhares críticos. Esta especificidade recairá sobre um outro evento, organizado nesse mesmo fevereiro, só que de 100 anos atrás, e difundido, ensinado e legitimado, por décadas a fio, como a erupção do Modernismo no Brasil – a Semana de Arte Moderna. Entre 11 e 18 de fevereiro de 1922, o Theatro Municipal de São Paulo acolheu o encontro entre linguagens – pintura, literatura, música, escultura e poesia – e artistas de personalidades tão díspares quanto, naquele instante e sob vários prismas, complementares, como Mário de Andrade, Victor Brecheret, Menotti Del Picchia, Anita Malfatti, Sérgio Milliet, Heitor Villa-Lobos, Di Cavalcanti e Oswald de Andrade, entre outros. Presente em obras e espírito, estavam ainda Manuel Bandeira, acometido de tuberculose, Tarsila do Amaral, em viagem por Paris, e Vicente do Rego Monteiro, que também se encontrava na capital francesa.

“Quem teve a idéia da Semana de Arte Moderna? Por mim não sei quem foi, nunca soube, só posso garantir que não fui eu. O movimento, se alastrando aos poucos, já se tornara uma espécie de escândalo público permanente”, escreveria Mário de Andrade em O Movimento Modernista, conferência proferida em 30 de abril de 1942, na biblioteca do Ministério das Relações Exteriores (e editada pela Casa do Estudante do Brasil naquele mesmo ano). Tal “escândalo público permanente”, assim descrito duas décadas depois por um dos seus principais ideólogos, entrou na historiografia da arte brasileira, fincando uma flâmula de pioneirismo que seria empunhada com afinco, principalmente, muito tempo depois, garantindo assim seu lugar recorrente, por exemplo, em questões nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio – Enem.

Nessa lógica que nos foi ensinada, de 1917 brotam dois episódios desencadeadores: a deflagração da amizade entre os de Andrade, Mário e Oswald, e a segunda exposição da pintora Anita Malfatti em São Paulo. Quando as obras de Anita são desancadas pelo escritor Monteiro Lobato no artigo intitulado Paranoia ou mistificação, publicado no Estado de S. Paulo, (“a única diferença das telas de Anita daquelas feitas nos manicômios, como terapia, é que a dos loucos é arte sincera” ou “seduzida pelas teorias do que ela chama de ‘arte moderna’ (...) põe todo o seu talento a serviço da nova espécie de caricatura (...) Futurismo, Cubismo, Impressionismo e tutti quanti não passam de outros tantos ramos da arte caricatural” ou ainda “a fisionomia de quem sai de uma dessas exposições é das mais sugestivas. Nenhuma impressão de prazer, ou de beleza, denunciam as caras”), Oswald e Mário tomam para si a missão de reabilitar Anita. Tal defesa é tida como motor para a Semana de Arte Moderna.

Mário de Andrade, autor do volume de poemas Pauliceia desvairada (1922) e do romance Macunaíma (1928), obras canônicas para o Modernismo que ele chancelaria, mas que não se furtaria a reavaliar, assim descreve os acontecimentos daquele fevereiro do século passado: “Já tínhamos lido nossos versos no Rio de Janeiro; e numa leitura principal, em casa de Ronald de Carvalho, onde também estavam Ribeiro Couto e Renato Almeida, numa atmosfera de simpatia, Pauliceia desvairada obtinha o consentimento de Manuel Bandeira, que em 1919 ensaiara os seus primeiros versos-livres, no Carnaval. E eis que Graça Aranha, célebre, trazendo da Europa a sua ‘Estética da Vida’, vai a São Paulo, e procura nos conhecer e agrupar em torno da sua filosofia. Nós nos ríamos um bocado da ‘Estética da Vida’, que ainda atacava certos modernos europeus da nossa admiração, mas aderimos francamente ao mestre. E alguém lançou a ideia de se fazer uma semana de arte moderna, com exposição de artes plásticas, concertos, leituras de livros e conferências explicativas. Foi o próprio Graça Aranha ? Foi Di Cavalcanti ?... Porém o que importa era poder realizar essa ideia, além de audaciosa, dispendiosíssima. E o fator verdadeiro da Semana de Arte Moderna foi Paulo Prado. E só mesmo uma figura como ele e uma cidade grande, mas provinciana como São Paulo, poderiam fazer o movimento modernista e objetivá-lo na Semana”.

Na apresentação do seu livro Modernidade em preto e branco – Arte e imagem, raça e identidade no Brasil, 1890-1945, um dos títulos que a Companhia das Letras lançará neste ano sob a égide dos 100 anos da Semana de 1922, o historiador da arte Rafael Cardoso é taxativo. “Pergunte a qualquer brasileiro razoavelmente bem-informado quando teve início o Modernismo no Brasil e a resposta fará menção a 1922. A referência, claro, é à Semana de Arte Moderna, evento ocorrido em São Paulo em fevereiro desse ano, abarcando apresentações musicais, palestras, récitas de poesia, além de uma exposição com uma centena de obras de arte. Patrocinada por figuras eminentes da burguesia paulista – sob a liderança decisiva do autor, mecenas e cafeicultor Paulo Prado – e realizada no Theatro Municipal de São Paulo, a Semana juntou um elenco que inclui alguns dos nomes mais ilustres da cultura brasileira no século XX”, escreve o autor, “e o evento também gerou um mito fundador que continua a proliferar em vasta bibliografia, em grande parte celebratória. Mesmo consagrada por estudiosos e preservada por instituições fundadas em sua memória, a importância da Semana reside principalmente em seu status como lenda”.

Não por acaso, o próprio material de divulgação das obras que a editora distribuirá para ampliar este debate é igualmente categórico: “Um século depois, o mito fundacional da Semana, por muitos anos incensado por setores da intelectualidade brasileira, é objeto de novas abordagens, que revisitam o movimento e a sua produção artística em suas contribuições e contradições”. Para Rafael Cardoso, interessava justamente pensar o “Modernismo imbricado com o arcaísmo da nossa sociedade, com as estruturas de desigualdade social e exclusão, com o apagamento de muita gente que vinha de um background marginal”. Sim, foi preciso muito dinheiro para montar aquela “audaciosa e dispendiosíssima” programação e a Semana de 1922 era elitista e aristocrática, ou seja, tudo menos popular e democrática.

“A pesquisa para Modernidade em preto e branco começou em 2007, quando ganhei uma bolsa da Biblioteca Nacional. Meus trabalhos de mestrado e doutorado foram sobre o século XIX, então comecei aí nessa fase mais jovem da carreira acadêmica e fui andando. À medida que ia avançando, fui percebendo que a última década do século XIX é justamente um limbo e depois vinha 1922 e tudo mudava. Sempre achei essa história malcontada. A primeira coisa que me chamou a atenção eram os artistas que se encaixavam no que se chamava de ‘pré-Moderno’: João do Rio, Lima Barreto, Eliseu Visconti e Arthur Timótheo da Costa, entre outros. Eles não eram românticos, não eram simbolistas, tinham uma pegada moderna no trabalho, mas não eram categorizados como modernistas, ou seja, não se encaixavam nem no século XIX, na transição do Brasil Império para o Brasil República, nem no pós-1922. Quanto mais mexi, mas fui encontrando vestígios que tais artistas simplesmente não se encaixavam na historiografia oficial da arte. O livro foi escrito entre 2015 e 2019. No ano passado, saiu a primeira edição, em inglês, pela Cambridge University Press, e esta que sai agora foi praticamente reescrita, com o foco de repensar a história do nosso Modernismo como uma construção coletiva, para ver a produção em pé de igualdade e não privilegiando, apenas, as pessoas que eram bem relacionadas e vinham da elite e do poder”, situa Rafael Cardoso, em entrevista por telefone à Continente – há muito radicado em Berlim, em janeiro ele passava férias com a família no Brasil.

Em capítulos como Coração das trevas no seio da metrópole moderna: Favelas, raça e barbárie, Uma festa pagã para a modernidade: Arte, boemia e Carnaval e A impressão da vida moderna: Uma nova arte para o novo século – Rafael não apenas desmonta a tese do ineditismo de São Paulo, evidenciando o quão pulsante era a vida artística no Rio de Janeiro, por exemplo, como também explicita que, muito antes de 1922, por lá comercializavam produtos só depois agraciados “oficialmente” com o selo modernista. “Se você escreve uma história da arte no Brasil em 1922, e não olha para a favela, para o Carnaval, para o cinema, para o samba nascente, para todo esse universo, você não está vendo o Brasil, e, sim, um pequeno grupo de intelectuais. Não quero entrar na disputa se os intelectuais cariocas eram modernos antes dos intelectuais paulistas, mas pergunto: como não discutir favelas e Carnaval, por exemplo, em um livro sobre a década de 1920 quando esses dois são grandes fenômenos daquele momento?”, indaga.

Ilustração: Dani Acioli

A Klaxon, revista que circulou entre 15 de maio de 1922 e janeiro de 1923, foi “o primeiro veículo dedicado à propagação das ideias lançadas pelos modernistas paulistas durante a Semana de Arte Moderna em 1922”, como informa o verbete da Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileira. A instituição detém, no acervo da exposição permanente Brasiliana, um exemplar do seu fascículo inaugural. Impossível pensar a Semana sem mencionar a Klaxon, com sua liberdade gráfica e editorial e o título a emular o barulho de uma buzina de automóvel. “Mais de 15 anos antes da Klaxon, que circulava em um grupo pequenino, quase uma igrejinha de intelectuais, o Rio produzia a Fon-Fon, uma das revistas mais lidas do Brasil, que circulava nacionalmente e era um grande sucesso comercial. Durou 50 anos e entre 1907 e 1915, principalmente, na fase em que K-Lixto era seu diretor gráfico, fez uma revolução visual gráfica”, aponta Rafael.

A ratificar suas palavras está o escritor Ruy Castro. Em conversa com o repórter Ubiratan Brasil para o Estado de S.Paulo, acerca de sua obra mais recente, As vozes da metrópole (Companhia das Letras, 2021), ele foi peremptório: “Os autores cariocas dos anos 1920 não precisavam se deslumbrar com a modernização. Já estavam acostumados a ela. Em 1922, o Rio tinha prédios de 10 andares com elevador, 20 jornais diários, farta iluminação elétrica, sexo, drogas, praia, Carnaval. A cidade não dormia. Os modernistas, à luz dos lampiões a gás, é que viam tudo isso como novidade – e, para eles, era mesmo... Vide a revista Klaxon, de 1922. O título Klaxon, que significa buzina, refere-se ao culto do automóvel e da velocidade, não? Eles ainda se empolgavam com isso em 1922. O Rio tinha a Fon-Fon, também uma referência aos carros. Só que a Fon-Fon era de 1905 e era uma revista comercial, que disputava nas ruas com dezenas de outras – não era lida somente pelos que escreviam nela, como a Klaxon”.

Nesta entrevista publicada em 30 de dezembro de 2021, Ruy ainda sacramentou: “A Semana de 22 arrombou uma porta aberta”. Dez dias antes, quando o cantor e compositor Caetano Veloso foi entrevistado no programa Roda Viva, da TV Cultura, e a apresentadora Vera Magalhães o questionou sobre a efeméride do centenário, sua resposta foi franca: “Você sabe que esse negócio de celebrar a Semana de 22 me faz pensar coisas muito curiosas. Porque vocês todos são muito mais moços do que eu. Mas a Semana de 1922 não era nada quando eu era estudante. Não tinha uma presença. Oswald, então, era esquecido. Ninguém me falava nele. Um colega no clássico que me falou em Oswald. Falava-se em Mário, nem era tanto na produção literária, mas era na figura, porque ele se correspondia com Drummond e tal… Mas São Paulo era um lugar muito remoto na cabeça dos brasileiros. Então só veio a ter importância a Semana de Arte Moderna de 1922 quando vi O rei da vela e comentei com o Augusto de Campos que achei uma coisa maravilhosa”.

O rei da vela, peça escrita por Oswald de Andrade em 1937, nas vésperas do Estado Novo que outorgaria poderes ditatoriais ao presidente Getúlio Vargas, só foi montada pelo Teatro Oficina, sob direção de José Celso Martinez Corrêa, três décadas depois. Quando o espetáculo foi encenado, Oswald já estava morto havia 13 anos e decerto um tanto olvidado, como Caetano lembra. De sua biografia, talvez sobressaíssem bem menos a Semana de 1922 ou mesmo o Manifesto da Poesia Pau-Brasil, de 1924, e mais o casamento com Tarsila do Amaral, entre 1926 e 1929, a subsequente relação com Patrícia Galvão, Pagu, ícone comunista e feminista, e sua militância no PCB ou mesmo o Manifesto Antropófago, publicado em 1928, no primeiro número da “dentição” de estreia da Revista de Antropofagia.

Aliás, como Rafael Cardoso pontua em Modernidade em preto e branco, “da década de 1970 para cá, a historiografia do modernismo brasileiro tende a presumir uma relação de continuidade entre a Semana de Arte Moderna, em 1922, e o movimento antropofágico, de 1928 a 1929”. Essa perpetuação ensejada pelo discurso oficializado se daria no argumento de que “o modernismo paulista teria abraçado as raízes africanas e indígenas do Brasil e as elevado ao patamar de emblema da identidade nacional” e nas representações pictóricas de dois quadros de Tarsila – A negra (1923) e Antropofagia (1929). “Mas nunca houve esse encadeamento entre a Semana e a Antropofagia, muito pelo contrário: o que se viu foi um repúdio da Antropofagia ao movimento de 1922. Inclusive, no rompimento das relações entre Oswald e Mário de Andrade, quando os antropófagos adotam um tom muito crítico à obra de Mário e acaba a amizade entre os dois, que durava 12 anos”, anota o autor.

“Quando vamos pensar no Modernismo, o embate muito forte que se instaura, para além da disputa entre os intelectuais”, pensa a pesquisadora e educadora Gleyce Kelly Heitor, “é a tentativa de se definir a noção de nacionalidade e o que se convencionou como identidade nacional e o projeto de uma nação do ponto de vista simbólico, dos símbolos que lhe constituem”. Nascido em Pernambuco, com educação nos Estados Unidos e uma bagagem intelectual que o credencia como um dos autores do Manifesto Regionalista de 1926, o sociólogo Gilberto Freyre surge no cenário tanto para, no tom mais prosaico, acirrar a fogueira de vaidades (consta que, anos depois, quando Mário de Andrade visita Pernambuco já em suas caravanas etnográficas e viagens exploratórias que desembocariam em O turista aprendiz, instaura-se uma rivalidade entre eles), como para questionar o status quo imposto pela Semana de 1922.

“Nas discussões travadas pelos que vão ser entendidos como os intérpretes do Brasil, como Euclides da Cunha, Gilberto Freyre e Sérgio Buarque de Holanda, há a busca por entender o que é essa nação e o que constitui esse povo. Para Freyre, a discussão é justamente que a nação não pode ser pensada do ponto de vista da unidade, mas de um conjunto de singularidades e especificidades. Ele propõe essa perspectiva de entender que, como as regiões têm suas riquezas culturais e suas noções de povo e cultura, isso precisaria ser acentuado. E vai alegar que os modernistas estão construindo uma identidade nacional a partir de uma mimese de referências exteriores, fundando uma ideia de Brasil pautada na decadência na Europa. Uma das críticas fortes de Freyre é ao Futurismo e à noção de como alguns pensadores da própria Semana vão, em nome da industrialização e dos ideais de futuro, romper com todos os pressupostos do que passou. Sua ideia de modernidade está muito associada a um conceito bem importante na sua obra, que é do tempo tríbio: as temporalidades se complementam e o presente vai ser essa intersecção entre passado e futuro. Freyre vai propor uma equação para trabalhar a ideia de região, tradição e modernidade e buscar seu espaço dentre as hegemonias de quem vai narrar essa nação”, condensa Kelly, atual diretora de educação e pesquisa da Oficina Brennand e mestra em Museologia com uma dissertação sobre o museu na perspectiva do autor de Casa-grande & senzala (1933).

Ilustração: João Lin

No catálogo de Pernambuco Moderno, exposição montada no Instituto Cultural Bandepe, no Bairro do Recife, entre 30 de março e 30 de abril de 2006, o curador Paulo Herkenhoff destaca a relevância de enquadrar o movimento modernista no Brasil no plural, enfatizando o viés vanguardista intrínseco ao estado muito antes de Graça Aranha discorrer, para os poucos presentes ao Municipal de São Paulo, sobre “A emoção estética na arte moderna” na noite de abertura da Semana. “Em 1922, Pernambuco já tinha sua lente moderna para ver o mundo e já tinha sua fala própria, com as mudanças urbanísticas, a pintura dos irmãos Rego Monteiro, a poesia de Manuel Bandeira, o cordel e o frevo modernos e a sociologia de Gilberto Freyre”, resume Herkenhoff.

“Uma lente moderna para ver o mundo”: não por acaso, o título de uma das mais famosas obras de Cícero Dias, produzida entre 1926 e 1929, é Eu vi o mundo… Ele começava no Recife. Também não por acaso, estava entre as peças amealhadas por Aracy A. Amaral e Regina Teixeira de Barros para Moderno onde? Moderno quando?, que ocupou boa parte do Museu de Arte Moderna de São Paulo – MAM entre 4 de setembro e 12 de dezembro de 2021. O painel é impressionante: majestoso e repleto de nuances em seus 2,5 metros de altura por 12 metros de largura, era ponto fulcral da exposição, que reunia “artistas e obras participantes do evento no Theatro Municipal – nem sempre tão modernos quanto se imaginaria –, mas também traz trabalhos realizados por artistas que os precederam e outros que os sucederam”.

Sobre a concepção do painel, pintado em aquarela sobre papel kraft e mutilado parcialmente quando mostrado pela primeira vez no Salão Revolucionário do Museu Nacional de Belas Artes, em 1931, Cícero Dias afirmaria nas memórias coligidas em Eu vi o mundo (CosacNaify, 2011): “Tudo se mexia na cabeça. Imagens do começo da minha vida. Mulheres, histórias fantásticas, escada de Jacó, as 11 mil virgens. Levaria todas essas imagens para dentro de um grande afresco? Executar um afresco era uma realização material impossível. Impraticável. Pensei então em executar uma grande tela. Decidi colocar tudo num painel, onde o imaginário se espalhasse para todos os lados. O mais representativo seria a realidade onírica. Eu pintaria a própria vida numa superfície de mais de 50 metros. Tudo teria grandes proporções”.

Nove décadas após ser depredado, e exibido no MAM no mesmo ambiente dos retratos que Tarsila pinta de Mário e Oswald de Andrade, respectivamente, em 1922 e 1923; das icônicas Café (1933), de Cândido Portinari, e Cinco moças de Guaratinguetá (1930), de Di Cavalcanti; e de obras de Alberto da Veiga Guignard, Lasar Segall, Manoel Santiago, Valério Vieira, Oswaldo Goeldi e dos conterrâneos Joaquim e Vicente do Rego Monteiro, Eu vi o mundo… Ele começava no Recife traduzia os esforços curatoriais em repetir “que São Paulo não era a única cidade do país com pretensões modernas” por meio de “pinturas, esculturas, desenhos e fotografias que exprimissem uma intenção de inovação – na composição, na fatura ou no tema tratado –, independentemente de data e local de produção”.

“Mais do que propor uma assertiva”, apregoam Aracy e Regina no catálogo, o objetivo era mirar “o assunto à luz de novas perspectivas, evitando as respostas prontas, cristalizadas pela voz corrente”. “Reza o senso comum que a Semana de 22 foi um divisor de águas entre o velho e o novo, entre o ‘passadismo’ e o ‘modernismo’. Entretanto, se nos debruçarmos sobre a produção (artística, musical, arquitetônica, literária) que antecede a Semana – e nos permitirmos considerar outras localidades do país além de São Paulo –, encontraremos incontáveis evidências de que a Semana faz parte de um amplo (e descontínuo) processo que a extrapola, tanto temporal quanto espacialmente”, justificam.

Em janeiro, um mês antes deste fevereiro em que se multiplicam reflexões sobre a Semana de 1922 , o curador e pesquisador Moacir dos Anjos dividia com a Continente aspectos essenciais para qualquer investigação “Quando pensamos no evento em si, e na discussão que a efeméride suscita, percebemos que tudo foi mapeado, inclusive o fato de que, no momento, a Semana de 1922 não teve a repercussão que um segundo momento de recepção lhe atribuiria , já décadas depois. Em 1972, no sesquicentenário da Independência do Brasil e no seu cinquentenário, a Semana é resgatada, por alguns participantes e estudiosos da USP, como o momento fundador do modernismo brasileiro. E ali se reencena a disputa de poder e visão, a querela entre São Paulo e Rio de Janeiro, mais uma vez ignorando os movimentos modernistas do Recife, de Belo Horizonte, de Belém e Porto Alegre. Há 50 anos, no afã de celebrar a Independência, ocorre uma espécie de canonização da Semana. Agora é justamente o momento de aprofundarmos o debate”, observa.

Para ele, tanto 1922 como 2022 são instantes propícios para discutir “o que é o Brasil”: “Em 1922, os modernistas não olharam para o samba, nem para o Carnaval, nem para o cinema, a grande expressão do Modernismo, pois reunia a velocidade, o maquinário e a tecnologia para produção de imagens. Quando Mário de Andrade, em 1942, faz sua reavaliação crítica, ele diz algo como ‘o Brasil não conhece o Brasil’, referindo-se a esse Brasil da cultura popular. Mas que Brasil é esse do começo da frase? Ali ele denota seu ponto de vista hegemônico. O Brasil que conta é o que está nas universidades, que escreve nos jornais, que tem poder, ao passo que o outro Brasil seria o periférico e profundo. É uma autocrítica que revela o ponto de vista de alguém que legitima essa representação e essas relações de poder. E é uma frase que continua verdadeira, pois há sempre alguém, ou alguma instituição, a dizer quem ou o que conta ou não conta como brasileiro, como ideal de brasilidade, e quem tem ou não condições de passar adiante essa ideia do Brasil”.

Diante da certeza de que “tudo é um campo de disputa”, Moacir dos Anjos compreende que é preciso entender o momento específico ilustrado pela Semana de 1922, com idas e vindas, inclusões e exclusões, porém seguir na vereda de contestação. “Vivemos um processo contínuo, seja na arte, na política ou na história. Em 1922, de São Paulo, o grande centro industrial e acadêmico do país, construiu-se uma versão de que o modernismo brasileiro nasceu ali. Naquelas postulações estavam ausentes o que acontecia no resto do Brasil e as populações mais pobres, os indígenas, os negros. Semana de Arte Moderna é um momento limitado de expressão do discurso hegemônico, e esse discurso, de várias formas, permanece corrente até hoje, muito embora cada vez mais contestado. O nosso país de agora é completamente diferente de 20 anos atrás… Que dirá de 100 anos! É por isso mesmo que precisamos mobilizar uma revisão constante do que é esse Brasil. Hoje em dia, uma Semana incluiria as culturas indígenas, a arte afro-brasileira, os artistas periféricos e várias expressões que não estavam no radar naquele momento. É evidente, contudo, que nada disso é dado, pois tudo está em permanente disputa – o campo da representação, a discussão da brasilidade. Na frase de Mário de Andrade, não existe aquele Brasil, nem como sujeito nem como objeto. Por isso mesmo, precisamos continuar intervindo, seja numa exposição, seja na discussão sobre esse centenário, seja no parlamento, nas ruas ou nas eleições”,

Porque, assim como não se pode pensar a eleição deste ano sem examinar a ditadura militar de 1964 a 1985 e os que desejam sua volta, ou a validação da Semana de 1922 em 1972 sem apreender que se tratava justamente da apropriação, pela mesma ditadura, de um evento outrora visto como revolucionário, perscrutar esse tema é reconhecer a extrema importância das revisões, reavaliações, desvios e recomeços. Em O Movimento Modernista, Mário de Andrade confessa: “Eu creio que os modernistas da Semana de Arte Moderna não devemos servir de exemplo a ninguém. Mas podemos servir de lição”.

***

Raio-que-o-parta: ficções do moderno no Brasil é o título da exposição a ser aberta em 16 de fevereiro no Sesc 24 de Maio, no centro de São Paulo, no escopo de Diversos 22 – Projetos, Memórias, Conexões, iniciativa que vem, desde setembro passado, radiografando no âmbito da instituição as possibilidades de analisar os diversos 1922, e nunca apenas uma visão monolítica do que vem sendo festejado e reenquadrado agora, 100 anos depois. “Queremos mandar a Semana de 1922 para o raio que o parta e trazer para São Paulo algumas produções que são vistas, ainda, como procedentes de lugares distantes e desinteressantes, como o raio que o parta”, explica, com um sorriso perceptível do lado de cá do telefone, o curador Raphael Fonseca, uma das mentes por trás da mostra que reunirá centenas de artistas e obras. “É a nossa maneira bem-humorada, digamos assim, de expor que a noção de arte moderna no Brasil é uma ficção. Cada um inventou do jeito que quis. E a própria Raio-que-o-parta é uma ficção, também, à medida que coloca em contato coisas – cerca de 700 obras de 200 artistas – que nunca se encontraram presencialmente”, corrobora.

O interesse deste pesquisador e curador por essas novas angulações não vem de agora. Da sua tese de doutorado, surgiu o mote para Vaivém, montada entre 2019 e 2020, em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte, pelo Centro Cultural Banco do Brasil. No catálogo daquela exposição que associava as redes de dormir à conceituação da identidade brasileira, com 140 artistas e 300 obras, Vicente do Rego Monteiro e Manoel Santiago apareciam juntos; o paraense com o óleo sobre tela Tatuagem (1929) e o pernambucano com Mani Oca – O nascimento de Mani (1921), aquarela e nanquim sobre papel. “Escrevi um subcapítulo da tese sobre esses dois artistas brasileiros associados ao Modernismo que estudaram na Europa e que já ali trabalhavam essa ideia de indianismo”, lembra.

A vontade de permanecer engendrando reflexões sobre arte e identidade nacional, dessa vez com foco no Modernismo, também decorre de seu repertório como professor de Ensino Médio. “Dou aulas no Colégio Pedro II, a segunda escola pública mais antiga do Brasil, e enquanto pensava sobre o conteúdo programático para os alunos – nascimento da fotografia, nascimento do cinema – e mais especificamente sobre o ensino de artes visuais para o primeiro ano do Ensino Médio, era impossível escapar dos 100 anos da Semana de 1922. Quis pensar um projeto que revisse esse evento pontual e específico, monumentalizado pela USP e pela intelectualidade paulistana no grande evento hegemônico da história da arte moderna no Brasil”, conta.

A proposta levada ao Sesc foi aceita, inclusive com o aval para a formação de uma equipe curatorial composta por “pessoas que se dedicam a refletir sobre a arte moderna há muito tempo, com pesquisas robustas, e que juntas poderiam pensar uma exposição para tensionar o que entendemos por essa mesma arte moderna”, acrescenta Raphael. Ele, Aldrin Figueiredo, Clarissa Diniz, Divino Sobral, Marcelo Campos e Paula Ramos, com consultoria de Fernanda Pitta, dividiram um ano de trabalho para dotar Raio-que-o-parta: ficções do moderno no Brasil do equilíbrio entre trabalhos consolidados e uma espécie de “lado b” do modernismo. “A ideia era descolonizar a ideia do moderno do Brasil. Porque de alguma maneira o modernismo paulistano, e o marco da Semana de 1922, fazem parte do processo de colonialismos internos que vivemos, na política, na ciência, no conhecimento. Partimos para descolonizar o marco temporal, buscando obras que vão do século XIX até meados do século XX. Aquele marco que fez sentido para os paulistas não faz sentido para no resto do Brasil, onde cada território, lugar e região viveu suas experiências e teve seus marcos. Somos muitos Brasis e foi fundamental contar com curadores de cada região do país”, opina Clarissa Diniz.

Ela explica de onde vem o nome: “Raio-que-o-parta é um fenômeno que surge no Pará, nos anos 1940, com a criação de murais e fachadas com formas arquitetônicas que dialogavam com a ideia do raio, mas principalmente que foram feitos de restos de azulejos. Aquela tradição muito forte do Nordeste, de reaproveitar o azulejo quebrado, lá foi incorporada não só por arquitetos autorais, mas por mestres de obra, pedreiros e outros não artistas, forjando uma estética. Comissionamos uma obra a Daniela Seixas, que foi atrás das memórias dessas casas. A ideia de uma coisa partida, quebrada, é importante e emblemática porque desmonta vários dos pressupostos do modernismo canônico: não é dos anos 1920, não é um movimento de autores, não é feito na aristocracia, e, sim, é uma manifestação pobre, feita de restos da construção. Na verdade, uma autoconstrução, que surge da vulnerabilidade de se ver fora da estrutura de ter um arquiteto e um engenheiro para construir, e transforma tudo isso em um partido estético. É um diálogo com o Pará, com o simbolismo de Iansã e com um imaginário cultural do país que vai muito além do alcance restrito que a Semana de 1922 teve. Nosso colonialismo interno explica muita coisa”.

Portanto, para escapar das armadilhas desse colonialismo inato; não tomar São Paulo como régua, tampouco, como farol; e afugentar convenções como pré-moderno ou modernismo tardio (“quando um colecionador vem me dizer que achou tal peça do modernismo tardio, penso: que diabos vem a ser isso?”, diverte-se Raphael), a equipe se esmerou para encaixar um gigantesco quebra-cabeça. Gravuras, desenhos, filmes, o chapéu do Virgulino Ferreira, o Lampião, fotos do cangaço tiradas por Benjamin Abrahão, figurinos de Carmem Miranda e do palhaço Piolin, capas de LPs, revistas ilustradas, cartazes de propaganda e caricaturas vão coabitar o Sesc 24 de Maio, até agosto de 2022, com peças de artistas que o Brasil precisa descobrir, como mestre Zumba, de Maceió (“nunca foi mostrado fora de Alagoas”, revela o curador), ou de nomes já consagrados, como Mário de Andrade, Ismael Nery, Volpi e de novo Vicente do Rego Monteiro. “No caso dele, mostraremos uma obra que é até conhecida, mas me parece pouco vista – uma das três telas que compõem os motivos indígenas, pintadas em 1922”, completa Raphael.

Ilustração: Eduardo Azerêdo

É curioso pensar que o pernambucano, parceiro dos irmãos Joaquim e Fédora na devoção às artes, e também amigo e interlocutor de Gilberto Freyre, esteve “acidentalmente” na Semana de 1922 e agora volta, com força, a uma exposição que evoca do raio de Iansã à ironia para expandir a cartografia geográfica, iconográfica e afetiva do Modernismo no Brasil. “Em 1922, Vicente tinha passado um bom tempo frequentando o Museu Nacional, fazendo estudos desse acervo em cima de objetos e artefatos indígenas, estudos esses que vão servir de base para tudo que desenvolve depois. Ele não conseguiu levar tudo de volta para Paris, então deixou no Rio um punhado de obras, que por um acaso foram parar na Semana, sem que ele tivesse agência sobre esse processo. Aliás, enquanto ele participava da Semana de modo meio arbitrário, estava efetivamente se encontrando com Freyre em Paris e travando diálogos que iriam repercutir ao longo da vida deles”, acentua Clarissa, pesquisadora e professora da Escola de Belas Artes da UFRJ e de Artes Visuais do Parque Lage e estudiosa da atuação de Freyre na construção do imaginário moderno que se desvencilha de São Paulo. Gilberto, como ela lembra, gostava de repetir que era “tradicional, regional e ao seu modo moderno”... E talvez Vicente também assim o fosse.

Ou de muitos modos, como atesta uma das passagens resgatadas pelo jornalista e pesquisador Bruno Albertim em Pernambuco modernista, publicação da Cepe Editora que chega às livrarias na segunda quinzena deste mês (leia um trecho a partir da página 57 desta edição). Fédora, Vicente e Joaquim do Rego Monteiro, nascidos nessa ordem, no seio de um abastado clã de herança açucareira, viajaram precocemente a Paris para estudar. Os três se matricularam na Academia Julian (cujos alunos brasileiros incluíram Tarsila do Amaral, Ismael Nery e Lasar Segall) e tiveram contato com muitos grandes artistas em formação. “Vicente, por exemplo, conhece Pablo Picasso pessoalmente e de todo esse contato, quando volta ao Recife de navio, monta a primeira exposição de arte moderna europeia na América do Sul, em 1928)”, descortina Bruno.

“Ele reúne uma série de 28 quadros, com obras de Henri Léger, Georges Braque, Juan Miró e de Picasso, nessa exposição no Teatro de Santa Isabel. Acontece que a cidade do Recife, acostumada a padrões regionais muito marcados, achou tudo absolutamente horrível e estranho e a exposição foi um fracasso de público. Saem então diversos artigos na imprensa, pedindo ao público condescendência e complacência para aquele tipo de arte. O fato é que nossas bisavós e avós perderam a oportunidade de comprar um Picasso para pendurar atrás do seu sofá, na sala de casa”, brinca o autor, que assume a ideia por trás do livro a partir de um incômodo – “a construção da hegemonia da falsa uniformidade de uma única arte moderna no Brasil, sempre a partir de 1922”.

O que se vê em Pernambuco é justamente um dos “mais contundentes” entre os outros modernismos espraiados pelo país. “E de longa duração, pois nunca perdeu força em função de modismo ou ditaduras do mercado da arte, sobretudo nos anos 1950 e 1960, quando São Paulo e Rio de Janeiro começam a praticar uma arte abstrata, concreta e neoconcreta e a figuração vira uma prática periférica. Aqui em Pernambuco, não se abriu mão da figuração. Até porque podemos dizer que a pintura figurativa brasileira começa em Pernambuco, quando Albert Eckhout e Frans Post chegam na comissão etnográfica e científica trazida por Maurício de Nassau. E a grande cereja do bolo, que não é algo que estou descobrindo ou revelando, mas apenas organizando essas informações como uma crônica histórica, é que esse modernismo pernambucano, de paleta tórrida e cor mais saturada, incorpora elementos da cultura regional e se preocupa muito com a identidade local, principalmente porque aqui havia um corpo teórico para dar suporte à prática artística de construção de identidade. Tínhamos uma modernidade com uma tradição vinculada, nesse jogo de contorno bem-estabelecido pelo regionalismo freyriano”, sintetiza Bruno.

No livro, ele alinhava vários artistas, nascidos em Pernambuco ou aqui radicados, que exprimem essa simbiose. “Aqui, a arte moderna não acaba quando entra a arte contemporânea e mesmo os artistas contemporâneos não entram em conflito com os modernistas, assim como durante muito tempo ainda tivemos uma arquitetura moderna na essência. Nosso modernismo foi de longa duração, inclusive com vários artistas que viram a arte moderna nascer, de grandes nomes como Vicente e Lula Cardoso Ayres, a outros que surgem um pouco depois e começam a assimilar essas informações e também fazer uma arte tão moderna quanto o mundo que se desenvolvia. Reynaldo, João Câmara, Francisco Brennand, Abelardo da Hora, Montez Magno e mulheres como Guita Charifker e Tereza Costa Rêgo são a prova de que o nosso modernismo teve uma longevidade artística muito grande”, enumera.

Guita e Tereza em meio a outros tantos homens, assim como Anita e Tarsila, lá atrás, no estopim e na travessia que desaguou na Semana, indicam a escassa presença de mulheres. No caso das duas modernistas de 1922, e mesmo considerando que Tarsila, ao consagrar o Abaporu como totem antropofágico em 1928, pintou um dos mais famosos quadros do Brasil, era impossível se dissociar dos silenciamentos. “Muito embora elas tenham sido mulheres privilegiadas do ponto de vista social, porque tiveram o privilégio de morar na Europa estudando arte, sofreram muito preconceito. Quando o texto de Monteiro Lobato destrói a obra de Anita, o ataque a uma mulher por um homem moderno vira pivô para articulação de outros homens artistas. A crítica dele foi, sem dúvida, um gesto machista e é muito curioso pensar que aquela mulher, precursora do moderno no Brasil, não teve voz para se defender: foram outros homens que assumiram a dianteira. Quando Tarsila faz o Abaporu para Oswald de Andrade, com quem ainda era casada, a pintura dela é uma última fagulha para aquecer o Manifesto Antropofágico, é motor de parte de todo o processo, ela mesma tendo um lugar fundamental. Porém, Tarsila e Anita produzem imagens e escrevem pouquíssimo, enquanto Oswald e Mário de Andrade não produzem quase nenhuma iconografia, mas, sim, escrevem essa iconografia no texto. E historicamente, o lugar da palavra, da voz, na sociedade pertence aos homens”, reflete Clarissa Diniz.

“Quem teve a idéia da Semana de Arte Moderna?”. Talvez não haja um revide adequado à interrogação de Mário de Andrade em O Movimento Modernista, seu reexame atravessado por frustração e desencanto. Todavia, mais do que rastrear o nosso legado moderno, seja em Brasília, onde seus preceitos arquitetônicos deram a cara institucional ao país, seja nos eventuais descendentes estéticos, ou cotejar as ausências do cânone, há de se fitar o horizonte para sempre reconfigurado. “Podemos definir o Modernismo como repleto de mecanismos de experimentação na linguagem, como o abandono das formas clássicas, na pintura e na poesia, a adoção do verso livre, mas o que fica para mim é o direito permanente à pesquisa: fazer um verso que seja tradicional ou não, que rime se quiser ou não. Uma liberdade expressiva, que surge também com a hibridização de tudo que vem da Europa, em toda a produção experimental nas artes. Há uma inconfundível contribuição à pesquisa e à renovação individual do artista”, frisa o professor e escritor José Luiz Passos, cujo primeiro livro foi Ruínas de linhas puras – quatro ensaios em torno a Macunaíma (Annablume, 1998).

E a complexidade para se rever, como delineia José Luiz: “Macunaíma é insuperável em sua contribuição do ponto de vista etnográfico e experimental, uma visão sintética do cânone colonial e, ao mesmo tempo, pura literatura de viagem, um romance síntese do espírito de uma época, transgressor na essência. Mário de Andrade, que depois escreveu milhares de páginas em ensaios, cartas, contos e poemas, que se aproximam muito mais de Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, nunca voltou a fazer nada tão revolucionário. Isso significa que a produção posterior dele não é modernista? Não. Porque, a rigor, nunca foi só 1922, e, sim, suas metamorfoses e continuidades. Parte daquele discurso estético prossegue no romance social de 1930, na incorporação do léxico popular, na prosódia mais oralizada. É impossível responder a uma pergunta sobre qual seria o legado modernista porque é possível enquadrá-la de todo jeito. Afinal, tudo que vem do passado permanece e, ao mesmo tempo, não está”. Moderno em todos os cantos, com todos os sotaques, 100 e muitos anos depois: modernos somos e ainda seremos nós.

LUCIANA VERAS, repórter especial da Continente.