Meu encontro com Paulo Henriques Britto

Uma narrativa sobre como um livro pode nos apaixonar e transformar nossas vidas

TEXTO Laís Araruna de Aquino

01 de Setembro de 2021

Autora Laís Araruna de Aquino rememora experiências com a literatura

Ilustração Karina Freitas

[conteúdo na íntegra | ed. 249 | setembro de 2021]

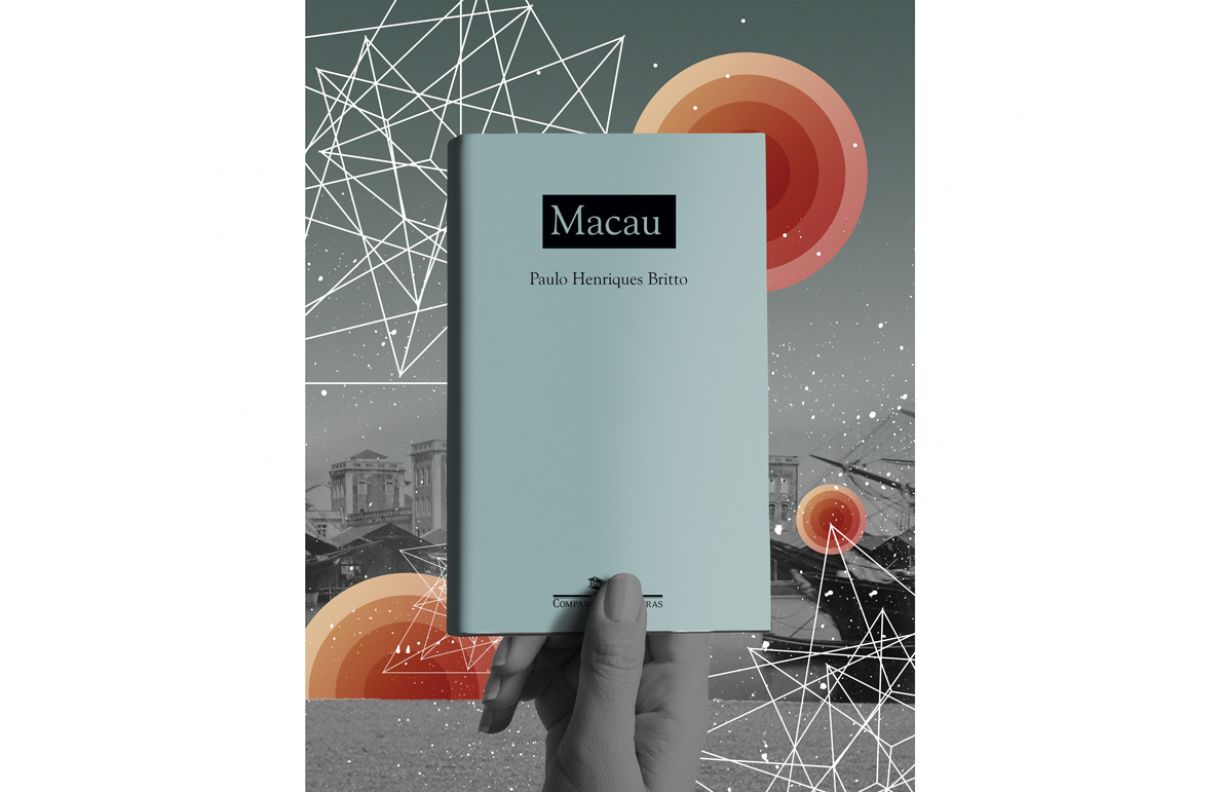

Mais de uma década atrás, quando ainda estudava na Faculdade de Direito do Recife e ia, um ou outro domingo à tarde, à Livraria da Cultura, na Rua da Alfândega, à beira do Rio Capibaribe, vasculhar prateleiras em busca de livros, encontrei Macau. Era uma época em que os vastos arquivos da internet já existiam disseminadamente, mas, pelo menos para mim, os livros encontravam-se nas livrarias, e o comércio virtual era uma realidade, se não distante, ao menos, secundária.

Naquele tempo, eu não vivia atrás de uma tela de computador, navegando, por entre as abas do Google e das revistas eletrônicas de literatura, com a sede de achar o livro ideal para o momento. É sempre uma tarefa árdua escolher o que ler em cada momento de nossas vidas. É preciso um certo autoconhecimento, do próprio humour e de quanto se está disposto a sofrer com as aventuras dos personagens e se emocionar, para entender o que pode vir ao nosso encontro e ficar, conviver com os nossos dias, entrar nas nossas almas e mentes e se embaralhar com nossos pensamentos e gestos cotidianos.

Porque, afinal, para mim, um livro não deveria oferecer nada menos que isto: fazer parte do meu diálogo íntimo comigo mesma, confundir-se com minhas próprias convicções momentâneas ou ir de encontro a elas, revelando-me, senão uma síntese, uma mudança de entendimento, e se expandir para as minhas conversas diárias na mesa do café da manhã, nos intervalos das aulas e, agora, do trabalho. Um livro, como pensava então (e ainda penso), devia ocupar meu ser quase por inteiro e, tomando-me a mão, dar a ver as coisas de um determinado modo em que ainda não havia pensado; ou, ao menos, dar a vê-las poeticamente, arrumando-as na esteira das nossas vidas, não como bibelôs na estante, mas como componentes do mundo vasto que está aí e não se oferece, desde sempre, à vista.

Naquela época, no entanto, quase no final da faculdade, eu vivia entre cursos, manuais de Direito e artigos acadêmicos e não poderia simplesmente cruzar as portas da Cultura e passar à segunda seção, dos romances estrangeiros, e escolher o Dostoiévski da vez, carregar algum volume de Proust ou descobrir algum autor essencial que me havia escapado até então. Não havia tempo disponível para esses volumes longos e pesados. Então, eu caminhava mais uma seção e me deparava com as estantes de poesia nacional e estrangeira – uma seção muito mal- montada, sem curadoria evidente, em que só ressaíam, à vista mais óbvia, Pessoa, Homero e Blake; e os livros de poesia contemporânea brasileira formavam um amálgama tão indistinto, que meus olhos tinham dificuldade de decifrá-lo e serem, por fim, capturados por algum exemplar destinado especificamente a mim.

Ainda lembro que passeava meus dedos entre livros fininhos, quando a lombada cinza e quase exígua do Macau despontou imediatamente no meu campo de visão e eu o tomei entre as mãos e folheei rapidamente alguns versos que se gravaram profundamente em mim, estalando como um clic. Eu soube, então, que aquele livro faria parte irremediavelmente da minha vida, porque aquelas linhas, se eu não as poderia ter escrito, por falta de competência, claro, pareciam falar para mim e reverberar nos redemoinhos da minha consciência.

É preciso dizer que o nome de Paulo Henriques Britto não me era desconhecido. No Ensino Médio, uma amiga me havia emprestado o Cem melhores poemas brasileiros do século, editado por Ítalo Moriconi, e Geração Paissandu foi um dos poemas que me cativaram de logo e cujos versos eu passei a saber de coração. Sim, quando PHB dizia “não tive pátria, só discos”, eu logo transmutava as palavras finais em “só (tive) livros”; e sentia que eu, não tributável de qualquer ideologia na minha vida, isenta de paixões políticas estudantis, tinha, também eu, um lugar de pertencimento, uma pátria, que eram os livros e nada mais. Ainda os versos finais do Paissandu passaram a martelar no meu espírito, pois, como toda adolescente, tinha muita pressa e vontade de encontrar não sabia o quê, mas algo que me salvasse do “caldo morno de vida”, algo que extravasasse da taça e fizesse sentido, ao menos, momentaneamente, para mim, alguém que já havia mergulhado no terror de um mundo secamente desencantado. Um mundo revelado nas páginas de um Anticristo e nas neuroses de um Woody Allen exasperado com sua jornada rumo ao nada.

Quando, então, soube que Macau custava uma bagatela e, assim, como estudante sem muita grana, podia comprá-lo, levei-o imediatamente ao caixa, paguei com a bolsa do estágio, meti-o em meu bolso e passei a carregá-lo na mochila. Vezenquando, lia, para alguns amigos de classe, os versos de Acalanto. Nós, exaustos de aula, estágio e estudo, desejávamos, “fartos de voz e verticalidade”, ser, ao menos, à noite, só corpo e apagar os nossos contornos “no aconchego de um outro corpo morno”.

Claro que esse livrinho não nos brindava facilmente com o desejo de ser só corpo. Nele, como nos demais livros do autor, havia, principalmente, uma espiral de questões e obsessões em torno da palavra, da forma exata que a desdobrasse sem cair na redundância, explorando o ato de escrever e a consciência desse ato, dessa empreitada, por vezes, “banal”. Talvez tenha sido o desvelamento, sem qualquer autopiedade, de um eu, esse “porto” difícil de abandonar, um “cais úmido e ínfimo” de que teimamos em não partir, esse território, Macau, que me conquistou profundamente.

É claro que a temática não me era assim novedosa. Qualquer leitor de um Pessoa – como eu era – via ressair, na poesia moderna, essa consciência crítica e refratária que se coloca em questão, por vezes, com cinismo e ironia. Mas, como todos repetem, desde Mallarmé, um poema não se faz com ideias, mas com palavras e eram aquelas, as do “triunfo do real insensível (...) sobre os nossos mais insignes metafísicos”, que eu vivia repetindo, como repetira, na adolescência, os versos de Gregório de Matos, Bandeira e Drummond. Para falar a verdade, PHB foi a minha ponte permanente para a poesia contemporânea brasileira, porque, então, eu só lia os clássicos – fora Ana Cristina César, Hilda Hilst, Manoel de Barros e Leminski. Foi começando por Macau que descobri todos os outros livros de poemas de PHB e passou a latejar, em mim, nas minhas têmporas, a vontade de escrever.

Quando saí da faculdade e passei a estudar ainda mais intensamente, Mínima lírica – que presenteei a um ou dois amigos –, Tarde, Trovar claro e Formas do nada foram os livrinhos (porque breves e concisos) que depositei no revisteiro, no banheiro, junto ao Código Civil de 2002, cujas páginas ficaram amareladas de tanto manuseio.

Capas dos livros Formas do nada e Mínima lírica, de

Paulo Henriques Britto. Imagens: Divulgação

Essa foi uma época difícil, porque tinha acabado a faculdade, não tinha trabalho e me via, subitamente, privada de qualquer mundo, de um espaço em que as pessoas são vistas e ouvidas e veem e ouvem desde uma posição única e impermutável. Nos meus dias de então, quedava-me sentada diuturnamente à escrivaninha, lendo manuais, e apelava à boa sorte de inexistentes deuses, para que me contemplassem com um naco de existência verdadeira. Eu me sentia terrivelmente só, mas tinha por companheiro meu cão Stuart e, graças a ele, pude dar longos passeios na Beira Rio, vendo o Capiberibe tragar inexoravelmente o tempo dos meus dias, enquanto desopilava as horas de um estudo maçante que me igualava a todos os outros sem-mundo.

Talvez, por isto, por sofrer intensamente essa privação, eu, que antes vagava pelos corredores do paço da FDR, e, de lá, ia à Rua do Imperador, onde estagiava em um gabinete do Fórum Tomaz de Aquino, passei a sofrer de dores de cabeça contínuas e terríveis. Como vejo agora, essas dores talvez fossem a metáfora de um desejo interrompido de mundo e transcendência; um desejo impedido, indefinidamente, de dizer este humano, demasiadamente humano, que me assaltava amiúde, de dizer essas coisas que estavam-ali e estão-aqui, à luz de uma consciência excessiva, colocando-nos, a nós mesmos, em questão sempre; ou de simplesmente realizar toda a potência que via em mim e então derrocava entre as paredes do meu quarto.

Todas as vezes em que quase me via às raias de um desespero, ainda que burguês, mas, ainda assim, desespero, ecoavam mais fundo, no meu espírito, os versos de PHB, dizendo-me, em Um pouco de Strauss, tira “o dedo do nariz”, “esquece o eu.../ esse mal sem remédio”; insinuando-me que, apesar de tudo, de todos esses signos que eu via espocar no ar e pareciam esperar a decifração, como de uma esfinge (que não existia), havíamos chegado “tarde”, estávamos em uma “constelação ausente de qualquer mitologia”.

Nessa época, PHB foi meu Drummond de bolso, marcando-me com uma visão de mundo ex negativo, em que todo desejo de transcendência sucumbia, e revelando-me uma poética de recusa de fórmulas mágicas e falsas de mundo ou de substitutos fáceis para a perda das grandes ideias e valores da existência. E tudo isto me servia de contrapeso, de alerta para não me levar tão a sério em um momento em que a mais profunda seriedade teria sido nefasta. Porque descer ainda mais fundo no túnel do eu e tirar, como de um cofre, os sentimentos mais duros de suportar, tudo isso teria sido simplesmente excessivo para este coração.

Isso é apenas uma aproximação do estado de coisas que hoje me parece ter ocorrido anos atrás. A verdade que tento encontrar, na aventura destas linhas, é também algo que foge e se transmuta em outra ordem de coisas, até mesmo, em seu oposto, porque não se pode ter e dizer as coisas ao mesmo tempo, é preciso que o tempo decorra, para que uma certa compreensão venha.

***

É certo que cada autor constrói o seu mundo literário sempre contingente às suas escolhas e às coisas que se impõem em seu mundo interno; e não se poderia acusar um Kafka de ter sido demasiado kafkiano ou um Beckett, de ter sido demasiado beckettiano. Ora, não se pode abrir um Kafka esperando um Kaváfis, nem se pode abrir um Beckett esperando um Bernhard. E, se não me falha a memória, lembro que esse penúltimo dizia, de cada livro escrito, que seria o seu último.

Refletindo com mais vagar, os escritores que amava e amo eram e são aqueles nada menos que obcecados pelo seu delimitado material poético ou literário. No entanto, eu sentia que precisava, ao menos, na literatura, de alguma alegria imperecível, como dizia Stevens, de algo que fosse além do teatro metalinguístico e exíguo de um eu “tão escasso” em um mundo sem enigmas. Afinal, apesar disto, o mundo estava-ali, prestes a nos receber se soubéssemos ir ao seu encontro, se pudéssemos sentir os Anjos da Presença, de que falava Schulz. Assim, eu me dizia, citando Éluard, é preciso avançar, para viver.

Recordo que, apesar de ter gostado muito de Formas do nada, lançado em 2012, perguntei-me aonde poderia chegar uma poética que buscava quase tão-somente desfiar formas, ritmos e métricas com uma escassez de matéria tamanha, negando-se a tocar (quase) qualquer material positivo do mundo, limitando-se, quase exclusivamente, aos temas de uma consciência autorreflexiva e crítica sobre o próprio fazer poético.

Até que Nenhum mistério, de 2018, veio responder-me com uma repetibilidade da temática que me pareceu um tanto exaurida em suas formas. Ainda assim, considero um belo livro, com versos algo estoicos e pungentes, como “Não espero nada (...)// permito-me sem culpa desfrutar/ de pão, e queijo, e vinho, e fruta, e ar (...)// Que os dias que me restam não me tragam/ apenas a miséria de contá-los”. Um livro que vinha, por seus motivos pessoais, lembrar-nos de que “foi nesse preciso instante/ que não aconteceu nada” e “Na sala ainda há pouco acesa, não há nada”.

Nada, nada e nada. Talvez um modo de, falando até o esgotamento, tornar-se menos sensível ou habituado às ausências que a vida e o mundo nos impõem ordinariamente a partir de um certo momento. Ou, como o autor disse em entrevista ao Suplemento Pernambuco, em agosto de 2018, a poesia, para ele, era “uma tentativa de ordenar o caos das sensações e dos sentimentos... Essas tentativas (...) aos menos atuam no sentido de reduzir o pavor causado pela constatação de que tudo tende à desorganização, à morte”.

Invertendo uma pergunta já clássica da metafísica, por que o nada e não o ser contínuo? Por que esse caminho heraclitiano do ser e não o estático, eterno? Por que este mundo, esta contingência de ser, e não o céu? Por que a entropia e não a harmonia de um descanso vívido? Por que a Terra e não o paraíso? Estas são perguntas tão desgastadas que não tocam hoje nossos corações e nossos pensamentos. Mas, certamente, a poesia, lidando com essa escassez e abundância de ser e do ser, essa falta e esse excesso de um mundo que se oferece e se retrai à palma da mão, é uma resposta não causal a esse estado de coisas, a este estar-no-mundo excessivo e, ao mesmo tempo e paradoxalmente, em falta.

***

Nestes últimos dias, chegou-me às mãos O castiçal florentino, livro de contos de PHB lançado em abril deste ano (Companhia das Letras), e o convite para escrever estas páginas. De antemão, é preciso dizer que este livro não seguiu ou, melhor dizendo, não foi elaborado, cronologicamente, após Nenhum mistério. Como soube no lançamento virtual, no Youtube, o autor tinha escrito e reescrito a maioria dos contos nos últimos 10, 20 e quase 30 anos, tendo-os reunido, agora, em livro, por lhe parecer, enfim, prontos.

Essa informação, de certa forma, alterou um pouco a leitura que havia feito senão do Castiçal, ao menos, do autor. Foi-me quase inevitável interpretá-lo por sua obra. Eu pensava algo aproximado a: “ora, finalmente, PHB conseguiu respirar novos ares, passar de uma fixação com a palavra para narrar uma história, desenvolver ideias, abrir-se a certo encanto de mundo, ainda que, não raro, trivial”. Mas eis que isso sempre esteve presente em seu espírito – apenas eu, restringindo indevidamente seu mundo ao fazer literário que conhecia, havia-me equivocado.

Aliás, como ele mesmo disse na entrevista citada acima, “a experiência viva é a base de tudo, e o que ela tem de mais maravilhoso é também o que ela tem de mais terrível – o fato de ser regida pelo acaso, de frustrar toda e qualquer tentativa de controle, de imposição de uma ordem”. Particularmente – e posso estar equivocada –, penso que isso se aplica mais aos seus contos que à sua poética, ao menos, como pano de fundo e temática. Isto é, a ausência de uma Providência no mundo, a constatação de os fatos não serem regidos por nada que não o acaso, e a lei da causalidade ser mais uma explicação a posteriori sobre determinados eventos que uma lei física da natureza, e os sujeitos serem menos sujeitos de suas vidas que pessoas quase sempre malogradas por suas intenções, tudo somado, parece-me ser essa a ideia que acomete quem lê os textos do novo livro de PHB, buscando algum tipo de ideia-síntese entre eles.

No entanto, identifiquei, ao menos, uma característica conhecida do poeta, do seu labor poético, nos contos, uma espécie de obsessão com a forma, desta vez, de narrar, que revela, nas duas esferas, o seu virtuosismo. Nos seus melhores contos, as narrativas se aproximam do modo coloquial de se contar uma história na vida, mas sem se perder nos meandros de uma eloquência inútil ou imprecisa. Cito, como exemplo, O castiçal florentino e Relato.

As histórias aí contadas não decaem, por assim dizer, no relato jornalístico de fatos ficcionais ou em uma estética distante do mundo material. PHB aproxima mimeticamente suas histórias da fala (e do pensamento) de alguém que narraria os fatos da sua vida a um interlocutor tácito, o leitor: com hesitações, esperanças, emoções, mas com domínio e um sal de incerteza, embora o eu-lírico saiba, de antemão, o que acontecerá ao final.

Por essa tentativa – muito bem-sucedida, a meu ver – de aproximar a escrita da língua falada, trabalhando-a com afinco, os melhores contos de PHB me lembraram dois autores que pouco teriam em comum, a não ser esse capricho com a narração coloquial e o apuro de uma “naturalidade” conquistada: Salinger e João Antônio, dois autores que compõem o meu catálogo sentimental.

Foi em Uma vida, no entanto, conto em que um burocrata é incumbido de buscar um documento por seu chefe, mas sucumbe a toda sorte de empecilhos ordinariamente quase surreais, perdendo-se dentro da própria cidade, que percebi a reverberação de um mundo kafkiano, que, a meu ver, constitui o ponto alto do livro. Nesse conto, o personagem trabalha em uma companhia da qual sabe pouco ou nada e deve resgatar um documento que se vai revelando inacessível diante de todas as peripécias malogradas em que se mete. O conto lembrou-me O processo ou O castelo às avessas, pois o personagem estava dentro da estrutura de um edifício do qual não sabia evadir-se e, quando se evade, constata-se “perdido, perdido no centro da minha própria cidade, a cidade que eu já considerava minha há algum tempo”.

Dois volumes, um de poemas e um de prosa do escritor,

professor e tradutor carioca. Imagens: Divulgação

Aliás, com exceção daquele de O santo, todos os personagens se reconduzem a uma vida destituída de sentido maior, agentes de tarefas banais cuja execução escapa ao seu objetivo mais imediato – uma vida que, em geral, está sempre a escapar sem deixar rastro, como a menina de Notívagos.

Há, no livro, uma atmosfera de inutilidade de esforços da qual os personagens parecem não poder se livrar, porque a vida, na visão de mundo do autor, como entendo, desenvolve-se em uma sucessão de atos mais ou menos triviais e casuísticos, destituída de uma moral abrangente, a não ser a da banalidade dos acontecimentos, apesar de nossas boas intenções – algo que faria o demônio rir baixinho da nossa comediazinha de erros.

Um conto, porém, que me pareceu totalmente diferente em temática dos demais foi O santo, embora haja nele o mesmo virtuosismo de encontrar a voz do personagem-narrador. Nele, um guerrilheiro foge do exército e termina sendo confundido com um santo e profeta na cidadezinha onde se aloja. Ele mesmo, no entanto, sugere um eu crédulo que duvida e, ao mesmo tempo, acredita no papel que incorpora. Embora os signos do texto deponham a favor de alguém doente e contra uma interpretação transcendente dos fatos brutos narrados, o final surpreende com uma espécie de transmutação do “santo” em árvore – o que, a meu ver, poderia ser uma espécie de abertura, senão do livro, do autor a algo de epifânico ou místico na ordinariedade das nossas vidas.

É preciso dizer, ainda, que os contos se passam no século passado, tendo como pano de fundo a ditadura, episódios de juventude e um mundo ainda não totalmente telemático-virtual como o do presente, como atesta A carta. No lançamento do livro, o autor mencionou que não conseguia tratar da infância, tematizá-la, de alguma forma, em seus contos, apesar de querer e estar ocupadíssimo sendo avô. A partir daí, gostaria de fazer duas observações.

A primeira é que esses episódios de juventude trazem, a meu ver, o desencanto da “vida que poderia ter sido e não foi”, reverberando Bandeira em suas afinidades eletivas. A segunda: talvez, quando o autor abrir a câmara perdida da infância, nós vejamos, não apenas na prosa, mas, em sua poética, o ardor de que Zagajewski fala, aquele que responde à intensidade da música deste mundo com a nossa própria música imperfeita, em retorno; o ardor que é característico daquela época mágica do homem, a infância.

E, assim, talvez possamos entrar, pela literatura, em uma época mágica da própria humanidade, em que mesmo o mais profundo cotidiano vibra com estalos de santidade, ainda que, logo depois, volte à práxis das coisas comuns – essas de que não podemos prescindir, em sua obstinada dignidade de coisa comum, e de que precisamos nos valer contra uma época de ideologias lunáticas e fundamentalismos políticos. Disto me parece que, tematizando sua temática obstinadamente, PHB extrai sua força maior, em favor de um mundo totalmente dessacralizado em que qualquer tentativa de explicação e panaceia pareceria nada mais que falso para a situação em que nos encontramos.

Por fim, como um bis não pedido pelo leitor, termino este texto cantarolando Queen Jane Approximately, do Dylan (da década de 1960). Ouso destinar essa canção ao querido e adorado autor que me inspirou a vida, os livros e este ensaio, para que, quando se enfastiar da criação, quando estiver cansado de toda repetição, come see me, PHB – ou let me see you, para um bom papo e um café ou, quem sabe, uma cerveja gelada.![]()

LAÍS ARARUNA DE AQUINO, procuradora do município do Recife e autora de Juventude (Ed. Reformatório) e Nós só compreendemos muito depois (Ed. Corsário-Satã).