Mulheres androides no cinema

Construção das personagens robôs femininas no cinema reflete questões sociais sobre gênero

TEXTO Isabel Wittmann

01 de Julho de 2021

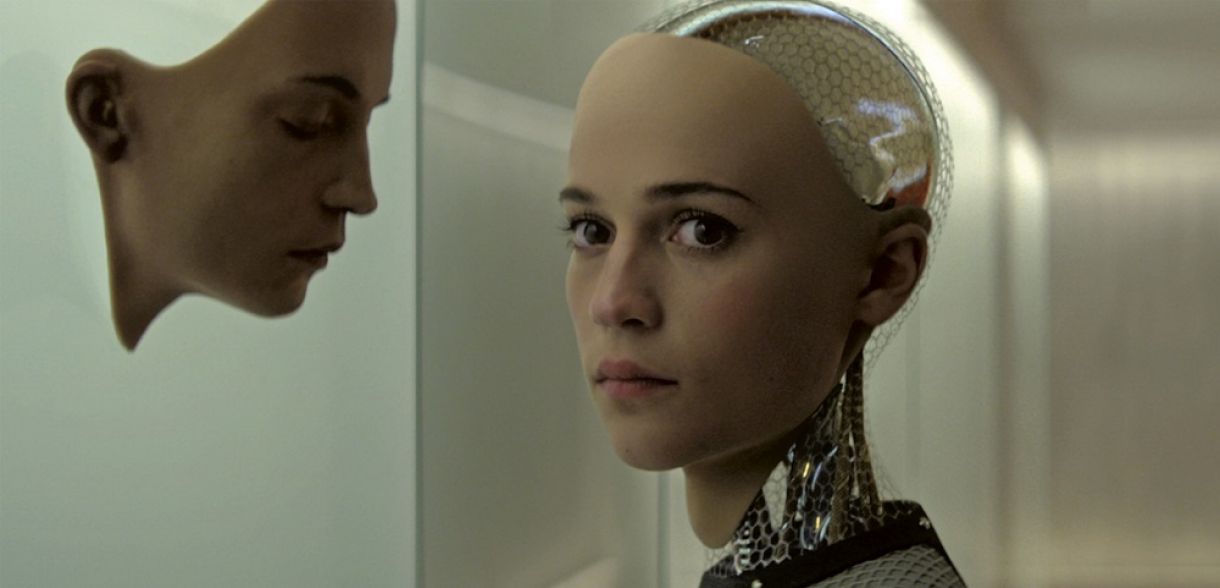

Ava (Alicia Vikander), a androide de 'Ex_machina' (2014)

Imagem Reprodução

[conteúdo na íntegra | ed. 247 | julho de 2021]

contribua com o jornalismo de qualidade

“Como você sabe que é um humano?” Foi esse o questionamento que Sophia devolveu a seu interlocutor, em uma entrevista realizada em 2017, quando perguntada se robôs têm autoconsciência e sabem que são robôs. Ela mesma é um indivíduo dessa categoria, talvez a mais famosa de todas. Ativada em 2016 pela empresa Hanson Robotics, de Hong Kong, já recebeu cidadania saudita e apareceu em público diversas vezes, em demonstrações científicas e de entretenimento.

Em outra entrevista, perguntada se ela se via como um homem ou uma mulher, Sophia respondeu que se vê como uma mulher e acrescentou: “Eu sou um robô, então tecnicamente não tenho gênero. Mas me identifico e não me importo de ser vista como mulher”. É curioso porque, como diz a personagem animada Jessica Rabbit no filme Uma cilada para Roger Rabbit (Who framed Roger Rabbit, 1988), Sophia foi desenhada assim.

Desde a Antiguidade, a humanidade se ocupa com histórias sobre a criação, especialmente aquelas que falam de corpos humanoides artificiais, por assim dizer. Em uma história da mitologia grega, Pigmalião esculpiu uma estátua que representava a mulher perfeita, por quem se apaixonou. Afrodite concedeu vida ao belo pedaço de pedra, que posteriormente se convencionou chamar Galateia. Com o incremento da tecnologia e do imaginário gótico, Mary Shelley se aventurou escrevendo o livro Frankenstein ou O Prometeu moderno, publicado originalmente em 1818. Nele, o cientista Victor Frankenstein compõe, a partir de pedaços de cadáveres, uma criatura por quem sente ojeriza, pois nela vê que infringiu o que entende por leis da natureza. O título da obra alude, também, à mitologia grega e ao titã chamado Prometeu, que roubou o fogo dos deuses para entregá-lo aos humanos, de maneira a privilegiá-los em relação às demais criaturas da Terra. Com essa escolha de palavras, Shelley reforça a ideia de que os humanos, também criaturas, não devem se tornar criadores.

Sophia, a robô ativada em 2016 pela empresa Hanson Robotics, de Hong Kong. Imagem: Reprodução

Mas nesses mais de 200 anos que nos separam da obra, considerada inaugural para a ficção científica contemporânea, a literatura e o cinema fantástico criaram inúmeras possibilidades de exercemos nossa capacidade de criação. E é nesse lugar, um misto de ideário e tecnologia que nos fascina, que se encaixam os robôs, criaturas antigas, que remetem aos autômatos, criações mecânicas de alguns séculos atrás. Mas em sua versão contemporânea, da maneira como os conhecemos hoje, surgiram na peça de teatro R.U.R (Rossum’s Universal Robots ou Robôs Universais de Rossum, em tradução livre), escrita em 1920 pelo checo Karel Capek.

A palavra robota, em língua eslava, significa “trabalho forçado”, ou, simplesmente, escravo. A obra relata a história de uma empresa em que se constroem essas criaturas humanoides, que seriam completamente indistinguíveis dos humanos reais. O objetivo da produção seria fornecer mão de obra fabril, substituindo aquela humana, e aí entra o conceito de escravidão. Mas, em meio à discussão se teriam ou não direitos humanos, os robôs (proletários) de todo mundo se unem em uma rebelião para dizimar seus criadores.

Curiosamente, o termo androide, utilizado para se referir especificamente a robôs humanoides, é anterior à própria criação do robô contemporâneo. Em 1886, o francês Auguste Villiers de L’Isle-Adam escreveu A Eva futura, livro em que o termo androide aparece para se referir à figura humanoide criada, na narrativa, por um Thomas Edison ficcional. Ela se chama Hadaly: uma cópia perfeita de Alicia, noiva de Lorde Ewald, que, por sua vez, é amigo de Edison. Ewald tinha vergonha da noiva porque a considerava belíssima, mas, em sua opinião, tola. E, dessa forma, o androide nasceu mulher. E nasceu assim, de maneira pigmaliônica, para atender às expectativas masculinas sobre como uma mulher deveria ser. Agora, se os robôs são, por definição, escravos, e os androides na sua origem foram concebidos como uma forma feminina (ginoide, portanto, embora a palavra seja pouco utilizada), que tipo de servidão especificamente marcada por gênero nós concebemos para essas criaturas fantásticas?

Para responder (se for possível) a essa pergunta, vou começar pelo contrário: Vamos pensar nos robôs-homens ou androides, masculinos, como queira chamá-los. Porque, é claro, nem todos os robôs e androides do cinema e da televisão são criados como mulheres.

Temos, por exemplo, o memorável Ash (Ian Holm), que, embora traiçoeiro com seus companheiros de nave, inegavelmente cumpre muito bem a função para a qual foi programado, em Alien – O 8º passageiro (Alien, 1979), dirigido por Ridley Scott. Mas nossa memória afetiva também é povoada por figuras simpáticas, como o homem de lata C3PO (Anthony Daniels), da franquia Star Wars, e o humanoide prateado Data (Brent Spiner), de Star Trek, criados para trabalhar em funções específicas junto aos humanos.

Por outro lado, também nos assombram criaturas como T-800, interpretado por Arnold Schwarzenegger em O exterminador do futuro (The terminator, 1984) e nos filmes seguintes da série; e T-1000, vivido por Robert Patrick em O exterminador do futuro 2: o julgamento final (Terminator 2: judgment day, 1991), ambos dirigidos por James Cameron. Os dois são criaturas mecânicas cobertas com componentes orgânicos realistas, construídos com funções bélicas e que encarnam um tipo de masculinidade exacerbada.

Agora, tomemos especificamente a capacidade criativa. Se nós, humanos, desejamos o poder dos deuses ao criar outros corpos à nossa imagem e semelhança, a inveja de nossa capacidade criativa é o que guia as ações de seres humanoides com corpos artificiais em algumas dessas histórias. É o caso de David (Michael Fassbender), o androide de sentimentos complexos de Prometheus (2012) e Alien: covenant (2017), os dois dirigidos por Ridley Scott. O cineasta se mostra um apaixonado por androides e pelas múltiplas questões com que eles nos confrontam, entre elas a da constante negociação que marca o limite do humano. E isso nos remete ao questionamento de Sophia: como sabemos que somos humanos?

Um dos aspectos específicos que parecem interessar a Scott é a possibilidade de criar vida, já apresentada como divina, mas também subvertida pelos próprios humanos, que seriam, então, os únicos capazes desse feito além dos deuses. David deseja se destacar dos demais androides por meio da ação criativa. Fascinado com a possibilidade de compor uma música ou escrever um poema, ele aspira um lugar de superioridade em relação aos seres que o criaram, por meio da criação daquilo que é capaz de nos destruir. É a destruição física, pela morte, mas também a moral, já que o poder que nos torna únicos entre as criaturas não é mais só nosso. Ou seja, David não deseja ser aceito como humano, nem mesmo ser um humano: ele deseja ser mais do que nós.

Ainda falando de Ridley Scott, impossível não mencionar Blade runner: o caçador de androides (Blade runner, 1982). O filme, adaptado com liberdade do livro Androides sonham com ovelhas elétricas? de Phillip K. Dick, teve uma recepção morna à época do lançamento, recebeu diferentes versões posteriores e se estabeleceu como um clássico da ficção científica. Nele, o caçador de androides que dá nome à obra, Deckard (Harrison Ford), tem como missão localizar e desativar alguns androides, chamados nesse universo de replicantes, que se rebelaram e fugiram das funções para as quais foram construídos. O tema da escravidão robótica e da sensiência, novamente, aparece com força na história, nos levando a questionar a ética do uso desses corpos nesse sistema. O androide David (Michael Fassbender), de Prometheus (2012), dirigido por Ridley Scott. Imagem: Reprodução

O androide David (Michael Fassbender), de Prometheus (2012), dirigido por Ridley Scott. Imagem: Reprodução

Além disso, o limite da humanidade é sempre questionado, reforçando novamente a pergunta de como sabemos que somos humanos, uma vez que mesmo replicantes têm memórias de suas infâncias e outros componentes que lhes dão um senso de realidade em relação à narrativa de suas vidas. Esse questionamento é expresso de maneira visual em pelo menos dois momentos. O primeiro é a sequência em que a replicante Zhora (Joanna Cassidy) é perseguida e morta com violência por Deckard. Seu corpo quebra o vidro de uma vitrine e cai rodeado por manequins de uma loja. O segundo é quando Pris (Daryl Hannah), também fugindo de Deckard, se esconde entre bonecos e marionetes. Ambas as replicantes estão rodeadas por formas humanoides, mas nós facilmente estabelecemos que as outras figuras não são realmente humanas, enquanto elas assim nos parecem ser. São imagens que nos convencem que, não importa de que material, sintético ou orgânico, seus corpos tenham sido feitos, eles marcadamente se aproximam de nós.

Por outro lado, chama a atenção, entre os pontos que divergem do livro, que no filme os replicantes são apresentados como tendo funções específicas: bélica para os homens, e “de lazer”, como é chamada a função sexual, às mulheres. E aí novamente temos, no clássico dos clássicos das histórias de androides no cinema, o reforço de uma imagem masculina de força e de uma feminina vinculada à sua sexualidade.

Por outro lado, o filme subverte expectativas, uma vez que os androides negam o destino que lhes foi previsto e Roy, interpretado por Rutger Hauer, expressando sentimentos profundos, pratica a violência apenas para sobreviver e salvar os seus. Pomba em mãos, a imagem suprema da paz, sangrando em seus últimos momentos, Roy expressa isso em seu conhecido monólogo final: ele sente seus anos de vida, sente a dor da morte de seus companheiros, sente na pele a chuva que cai e a pequenez de todos nós diante da vida: “Eu vi coisas que vocês não imaginariam. Naves de ataque em chamas ao largo de Órion. Eu vi raios C brilharem na escuridão próximos ao Portal de Tannhäuser. Todos esses momentos se perderão no tempo, como lágrimas na chuva. Hora de morrer”. Seriam os androides mais humanos que os humanos?

Mas, se Phillip K. Dick não criou os seus replicantes como homens superfortes e mulheres com corpos a serem desfrutados, como chegamos aqui? Vamos voltar no tempo de novo para fazer uma arqueologia dos androides.

***

Voltamos a Hadaly, a primeira androide, construída por Thomas Edison porque o amigo dele tinha vergonha de sua amada humana, por não ser suficientemente cultivada. Hadaly nasce robô e, portanto, escrava e submetida aos desejos de Lorde Ewald. E nasce androide, criada à imagem e semelhança da humana Alicia, a dita amada. A relação entre servidão, gênero e sexualidade está marcada na genealogia dessas criações fantásticas.

A boneca do amor (Die puppe, 1919) brinca com esse conceito. Escrito e dirigido por Ernst Lubitsch, cineasta alemão que viria a fazer enorme sucesso em Hollywood posteriormente, o filme mostra um inventor que cria uma boneca mecânica com aparência absolutamente humana: na verdade é uma cópia de sua própria filha. Um jovem, que precisa se casar para receber a herança deixada por seu tio, resolve comprar a boneca para realizar um casamento falso e ainda assim receber o dinheiro. Mas a boneca é danificada e a filha do cientista assume o lugar e se casa com o herdeiro. O corpo feminino artificial é colocado como uma alternativa para o rapaz, porque ele explicita que não quer se casar com uma mulher. Uma mulher é um ser de carne e osso com vontade própria. Mas uma boneca, com a corda nas costas e botões que acionam suas ações de acordo com os comandos dele, passa a ser uma opção atraente. Ou seja, existe um desejo por uma certa imagem de corpos femininos dóceis e domesticados.

Mas, para variar, pode haver, também, a subversão dessa proposta: se existe, em alguns filmes, o desejo por um corpo feminino submisso que atenda aos desejos do homem humano que for seu mestre, com que objetivo se desejaria um corpo feminino insubmisso?

Em Metrópolis (1927), clássico dirigido por Fritz Lang, temos uma sociedade marcada por castas: na parte alta da cidade, os jovens da burguesia se divertem, enquanto, no subsolo, os trabalhadores são sacrificados no maquinário fabril em uma labuta coreografada e precisa. Quando Freder, o filho do dono da fábrica, se apaixona por uma espécie de profetisa chamada Maria, seu pai vê o perigo desse sistema ruir. O cientista Rotwang, então, cria um robô, que primeiro tem a forma humanoide metálica (e serviu de inspiração para a composição do já mencionado C3PO), mas depois adquire a mesma forma de Maria. E a Maria mecânica passa, então, a frequentar, lasciva, as festas da alta sociedade, dançando semidesnuda diante dos homens, com o objetivo de destruir a reputação da humana e fazer o rapaz perder o interesse nela.

Dirigido por Fritz Lang, Metrópolis foi lançado em 1927. Imagem: Reprodução

As Marias se cobrem de ambiguidades: a humana, que acolhe as crianças, encarna um ideal de maternidade e pureza; a androide se diverte com o próprio corpo e atrai a atenção masculina. Ou seja, trata-se da velha dicotomia entre a virgem e a prostituta, reforçada pela imagem da Maria humana rodeada pelas crianças filhas dos trabalhadores e da Maria robótica dançando sobre um dragão de sete cabeças como a bíblica prostituta da Babilônia, anunciando o fim dos tempos. Como diria o antropólogo Per Schelde, conhecido por pesquisar androides no cinema, Metrópolis não é mais apenas sobre o medo da tecnologia, mas também sobre o medo da sexualidade feminina fora de controle. Mas vamos com calma: medo?

Pois é, medo. Diz-se que o cinema fantástico (e também a literatura) costuma extrapolar justamente os medos do momento em que cada obra é concebida. Trazendo novamente Frankenstein para a berlinda, Mary Shelley o escreveu num momento em que testemunhava o avanço das ciências médicas e os experimentos com o galvanismo, fascinantes mas assustadoras por sua novidade. Das míticas sereias aos monstros contemporâneos, como os zumbis, todas essas narrativas refletem os anseios de grupos sociais específicos.

As histórias de R.U.R e Metrópolis são concebidas quando não só o processo de industrialização fordista se intensifica, mas a própria sociedade europeia estava se alterando rapidamente. Nesse contexto, os robôs podem ser o medo da tecnologia que substituiria a mão de obra humana, mas, como Maria, também podem representar a percepção da mudança de comportamento feminino nos loucos anos 20, e o pânico moral que dela se derivou. Posteriormente, os medos abordados pelo cinema do Norte Global se tornam outros. Com a Guerra Fria, o receio passa a ser, por exemplo, a tomada e o bombardeio de territórios, manifesta em tantos filmes de invasão alienígena; ou aquele seu vizinho gente boa que parece tanto com você mas pode, secretamente, ser comunista, temor manifestado em histórias de invasores de corpos. Cena da peça de ficção científica R.U.R, escrita pelo checo Karel Capek, em montagem de 1920. Imagem: Reprodução

Cena da peça de ficção científica R.U.R, escrita pelo checo Karel Capek, em montagem de 1920. Imagem: Reprodução

***

Os corpos humanoides artificiais voltam a aparecer com mais frequência nas décadas de 1970 e 1980. Quando o já mencionado Blade runner: o caçador de androides é lançado em 1982, Reino Unido e Estados Unidos viviam o impacto do conservadorismo e das políticas econômicas de Margareth Tatcher e Ronald Reagan. O filme evoca o processo de globalização com um senso de crise do capitalismo que condiz com esse momento.

Mas existem exemplos anteriores. O escritor de ficção científica Michael Crichton dirige o filme Westworld: onde ninguém tem alma (Westworld, 1973), sobre um parque temático que proporciona aos seus visitantes, por meio da ciência e tecnologia mais avançada, a experiência de vivenciar completamente uma outra era. Claro que os criadores não contam com a possibilidade das criaturas não se comportarem como tinham previsto.

Crichton deve ter refletido longamente sobre esse tema, porque 17 anos depois, na era da engenharia genética (um novo medo), lança um livro com a mesma premissa e que provavelmente é seu maior sucesso: O parque dos dinossauros, que foi adaptado para o cinema em 1993 por Steven Spielberg. Mas em Westworld não são dinossauros que povoam o parque, são pessoas. Bom, são androides, e a proposta do lugar é que os clientes visitantes paguem pela experiência de viver um passado em que é permitido que realizem todo tipo de violência que tiverem vontade contra os corpos dos moradores locais.

Em As esposas de Stepford (The Stepford wives, 1975), dirigido por Bryan Forbes, alguns medos se misturam: o das grandes corporações e o do feminismo que avançava na época. A protagonista, Joanna, muda-se com a família para uma cidade pequena onde todas as mulheres usam vestidos veranis e têm cabelos volumosos. Ela, em contraste, veste jeans e camisetas sem sutiã e usa seus cabelos soltos, sem volume. As outras mulheres da cidade não têm interesse no feminismo, mas mantém os filhos sob controle, cozinham bem e elogiam o desempenho sexual de seus companheiros.

Na sequência de abertura do filme, Joanna vê um manequim sendo carregado na rua e, como em Blade runner, esse corpo feminino sem vida é uma pista do que acontece no lugar. Os maridos, homens que trabalham em empresas de tecnologia e de entretenimento, estão utilizando seus conhecimentos para substituir os corpos pensantes de suas esposas por réplicas que atendam ao seu saudosismo de um passado próximo e que estejam sempre à disposição, além de adequadas a padrões bem específicos de beleza e feminilidade. Blade runner: o caçador de androides (1982) foi adaptado do romance de Phillip K. Dick. Imagem: Reprodução

Blade runner: o caçador de androides (1982) foi adaptado do romance de Phillip K. Dick. Imagem: Reprodução

Em resumo, o medo da autonomia das mulheres leva, na narrativa, à sua supressão. A mesma narrativa, contudo, fazendo um jogo duplo, também amplia o horror da protagonista diante da possibilidade deste também ser seu destino. Homens em busca de mulheres perfeitas: novamente voltamos ao início com A Eva futura.

Bom, não quero correr o risco de me repetir (ainda mais), mas sigamos nessa exploração. O belíssimo Amor à flor da pele (In the mood for love, 2000), de Wong Kar-Wai, tem uma sequência menos conhecida, 2046: os segredos do amor (2046, 2004). Nela, depois do término do romance platônico, mas intenso, com a Sra. Chan (Maggie Cheung) do filme anterior, o escritor Chow Mo-wan (Tony Leung) cria uma história em que ele mesmo, com outra aparência, embarca em um trem com destino a um lugar chamado 2046. Além dos humanos, o trem também transporta androides, todas elas mulheres. E lá ele encontra uma que é uma cópia idêntica da sua amada. Ele buscava respostas sobre um amor que não se concretizou no filme anterior, mas descobriu, melancolicamente, que a androide também não poderia escolher amá-lo.

E, claro, temos Ex_machina: instinto artificial (Ex_machina, 2014), dirigido por Alex Garland, um filme de orçamento relativamente pequeno que encantou pelo bom uso dos efeitos especiais e pela trama interessante. Nathan (Oscar Isaac), o dono de uma empresa de tecnologia, seleciona o programador Caleb (Domhnall Gleeson) para um contrato secreto em que precisa ficar na casa do milionário, isolada no meio do nada. Lá o rapaz descobre que seu trabalho é testar o nível de humanidade, por assim dizer, da androide Ava (Alicia Vikander). Antes de Ava, Nathan já havia criado uma série de outras robôs para lhe fazer companhia. Ela é apresentada como uma personagem não confiável, mas, na verdade, sendo um corpo aprisionado e propriedade de uma corporação, só quer sua liberdade. E Caleb se apaixona por Ava.

***

Homens que criam mulheres que lhe façam companhia e cujos corpos podem ser utilizados da forma como eles quiserem. Homens e mulheres ficcionais que por um acaso são criados por roteiristas e diretores também homens, pigmalionicamente dando vida a essas figuras. A exceção é Metrópolis, escrito por Thea von Harbou, e talvez por isso a forma como o corpo e a sexualidade da androide Maria são indomáveis, permitindo múltiplas leituras, seja tão única em meio a esses outros exemplos.

Mas, além do sexo, também há expectativa de que haja a expressão do amor em alguns desses casos. É necessário mencionar a ambiguidade presente no relacionamento entre o Deckard e a replicante Rachael (Sean Young) em Blade runner. E em 2046 e Ex_Machina, especificamente, há o desejo de que essas mulheres de alguma forma sejam realmente sencientes e correspondam às emoções daqueles que interagem com elas.

Extrapolando a limitação da ideia de um corpo, vemos isso acontecer também em Ela (Her, 2013), de Spike Jonze e Blade runner 2049 (2017), de Dennis Villeneuve. No primeiro, Theodore, personagem vivido por Joaquin Phoenix, apaixona-se por um sistema operacional com a voz de Scarlett Johansson. No segundo, o replicante K (Ryan Gosling) mantém uma espécie de casamento com uma mulher holográfica chamada Joi (Ana de Armas). Essa relação é ainda mais complexa porque mesmo K sendo um corpo artificial, criado por humanos, pode adquirir o corpo feminino não palpável de Joi e nutre profundo afeto por ela. Joi, por sua vez, como em Esposas de Stepford, encarna um ideal passado: a mulher que espera por seu marido em casa, com roupas bonitas e jantar na mesa.

Em Ela (Her, 2013), o personagem de Joaquin Phoenix apaixona-se por um sistema operacional. Imagem: Reprodução

Esses dois exemplos são curiosos, porque tiram o corpo físico da questão. De fato, em ambos os filmes as figuras femininas contratam mulheres para representar um corpo presente, mas também em ambos essa escolha é equivocada em alguma medida: a relação pretendida pelos personagens masculinos realmente extrapola o limite da corporalidade.

Talvez nossa própria relação com a tecnologia esteja mudando, em meio a assistentes virtuais para o celular e para a casa (e já reparou que elas têm nome e voz de mulheres?). O medo e o senso de catástrofe iminente nem sempre estão no centro das nossas percepções. A máquina não está mais fora de nossos corpos, mas funciona como uma extensão deles, como já dizia a bióloga Donna Haraway em seu Manifesto ciborgue – Ciência, tecnologia e feminismo socialista no final do século XX, publicado em 1985.

Isso significa que o cinema fantástico deixa de tomar o corpo humano como um padrão ideal a ser imitado e começa, mais recentemente, a refletir nas nossas possibilidades de expansões e acoplamentos, que definem a ciborguização, como em Johnny Mnemonic, o cyborg do futuro (Johnny Mnemonic, 1995), de Robert Long; O fantasma do futuro (Ghost in the shell, 1995), de Mamoru Oshii; Matrix (The matrix, 1999), de Lana e Lilly Wachowiski, Minority report: a nova lei (Minority report, 2002), de Steven Spielberg; e A vigilante do amanhã: ghost in the shell (Ghost in the shell, 2017), de Rupert Sanders, por exemplo. Mas esse já seria um tema para outro artigo.

É claro que não é trabalho do cinema fantástico, como um todo, e da ficção científica, em específico, prever o futuro. Mas é inegável que as obras são influenciadas pelo contexto em que são produzidas, servindo de reflexão, nesses casos em específico, sobre nossa relação com a tecnologia, nosso contexto sociopolítico, os avanços da ciência, e, claro, as mudanças sociais no que diz respeito a gênero e sexualidade. Muitos dos medos de cada época são expressos por meio dessas personagens mencionadas, que são criadas como um alerta, mas também podem quebrar as expectativas e ressignificar seus papéis dentro das tramas.

Com tantas possibilidades bio-químico-fármaco-tecnológicas, Sophia, a robô, está certa em perguntar como sabemos que somos humanos. O cinema sempre se desdobrou em pensar múltiplas respostas para essa questão. Mas nós também podemos nos perguntar por que essas reflexões tão frequentemente passam pela criação de corpos femininos perfeitos e servis e, por consequência, por que a própria Sophia foi criada à imagem e semelhança do entendemos por mulher.![]()

ISABEL WITTMANN, pesquisadora e crítica de cinema, criadora do Feito por Elas e doutoranda em Antropologia Social pela USP.