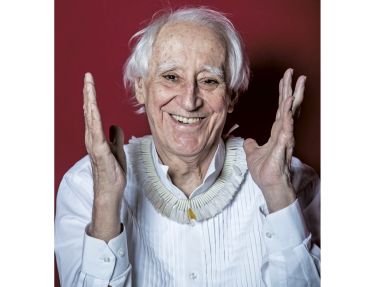

Flávio Cerqueira

Entre a tradição e a ação presente, artista cria esculturas em que a junção do bronze a outros materiais expressa situações do cotidiano

TEXTO Sofia Lucchesi

03 de Maio de 2021

Escultura 'Tinha que acontecer', instalada na Usina de Arte, Água Preta, Pernambuco

Foto Andréa Rêgo Barros/ Divulgação

[conteúdo na íntegra | ed. 245 | maio de 2021]

contribua com o jornalismo de qualidade

Em 7 de setembro de 1989, enquanto acompanhava o desfile que comemora a data em que o príncipe regente do Brasil teria gritado “Independência ou morte!”, o artista Flávio Cerqueira, então apenas um menino que ainda aprendia a ler, avistou pela primeira vez o prédio da Pinacoteca de São Paulo. Olhando aquele edifício bonito, perguntou ao pai, o metalúrgico Floriano Cerqueira, que lugar era aquele, a tal da Pinacoteca. “Ah, aqui é um lugar que a gente não pode entrar”, respondeu Floriano.

Como tudo que é negado às crianças tende ao efeito reverso, a curiosidade despertada pela proibição fez com que ele consultasse o dicionário naquele mesmo dia. Tão rápido quanto foi aguçado, o interesse logo se dissipou ao encontrar o significado de “pinacoteca”: conjunto de quadros. Não tinha vontade de entrar num lugar chato como aquele.

Doze anos depois, em 2001, e cinco anos após o falecimento de seu pai, Flávio resolveu entrar naquele espaço “proibido”. Na época, tinha 18 anos. Aquela foi também a primeira vez em que visitou um museu. “Eu estava passando na frente, tinha uma fila enorme e um banner gigante. Pensei: ‘nossa, essa estátua, que legal. Será que tem aí dentro?’. Aí fiquei na fila e entrei. Era a exposição A porta do inferno, do Rodin. Antes disso, eu só tinha visto monumento de bronze, e lá vi umas esculturas menores com esse material. Fiquei alucinado com tudo aquilo, as esculturas, o lugar, aquele prédio gigante. Saí de lá pensando que iria fazer isso da minha vida, fazer escultura”, conta o artista, que está com uma nova exposição em cartaz na Galeria Leme, em São Paulo, até 5 de junho.

Antes que eu me esqueça, pintura eletrostática sobre bronze, madeira e espelho, 123 x 35 x 20 cm, 2013. Foto: Ding Musa/ Divulgação

Mal poderia imaginar que, 27 anos depois daquele 7 de setembro, em 2016, aquele “lugar cheio de quadros” teria como parte do acervo uma de suas esculturas, intitulada Antes que eu me esqueça (2013). Atualmente em exibição de longa duração na Pinacoteca de São Paulo, sua obra divide sala com cânones do modernismo como Di Cavalcanti e Lula Cardoso Ayres, que retratam corpos de pessoas negras, na maioria das vezes trabalhando ou participando de suas cerimônias e festividades “exóticas”. São mulheres que dançam, com seus seios e nádegas proeminentes, ou escravos que realizam o trabalho de mais um dia de exploração.

Na única obra de arte contemporânea do recinto – e, também, a única ali presente feita por um artista negro, – um jovem, que pode ser alguém que Flávio viu na vizinhança, na rua ou no ônibus, se olha através do espelho. Com as palmas das mãos apoiadas sobre o vidro, ele tem o tronco levemente inclinado, aproximando o rosto da superfície que reflete sua fiel semelhança. De olhos fechados, ele não vê o que está à sua frente, mas nós, espectadores, vemos sua imagem e a nossa própria, além da sala, refletidas no espelho.

Um de seus “ensimesmados” – nome de sua primeira exposição individual, na Galeria Casa Triângulo, em 2013 –, o jovem que fecha os olhos diante da própria imagem é uma espécie do autorretrato do artista, assim como outros ensimesmados daquela fase de sua produção. Revestido por um branco que parece porcelana, feito de pintura eletrostática sobre bronze fundido, traz à tona um aspecto de fragilidade, que pode ser tanto do material quanto de quem resolve encarar-se.

Recorrentes dentro de sua obra, os elementos agregados às esculturas, como os espelhos, os pixos ou as bolhas de sabão que repousam no chão, provocam um contraponto com a técnica de fundição de bronze, enraizada no imaginário de bustos e monumentos que conferem grandeza e imponência a figuras históricas. Nesse contraste entre a tradição do bronze e a captura do instante da ação cotidiana, aliado à adição dos elementos citados, suas esculturas pulsam, saem dos bustos e dos grandes heróis para postarem-se vivas ao nosso lado, como se quebrassem a “quarta parede” – aqui pegando emprestado o termo teatral que se refere à parede invisível entre o palco e o público para fazer alusão à aura intocável do objeto de arte.

“Antes da minha primeira individual, eu tinha feito uma residência em Portugal e lá tive contato com esse artista, o Juan Muñoz, que usava muito os espelhos. Segundo ele, um espelho trazia uma quarta dimensão para o trabalho, que era o tempo. Através do espelho, o espectador fazia parte da obra, porque era parte daquela situação”, disse, em entrevista à Continente. “Pensei no espelho como um ativador do espaço, para criação de significado de tudo. Com isso, entendi que era um mecanismo para colocar o espectador como coautor de um trabalho, fazer parte daquela narrativa. Penso minhas esculturas como pequenos contos, contos que estão contidos neles mesmos, mas como eu faço pra trazer o espectador nessa história? Com espelho, não tem como você não ser parte disso”, enfatiza Flávio.

Se, em alguns momentos, o artista volta-se para figuras em estado de introspecção, outros trabalhos trazem uma poética do lúdico, convidando-nos a abrir o olhar para a potência que reside nas pequenas alegrias, seja na simples brincadeira do menino que faz bolhas de sabão ou na imaginação do outro que flutua com balões coloridos, alçando voos maiores do que o real lhe permite, levando-nos de volta ao sentido básico pelo qual seguimos fazendo e consumindo arte.

***

Já em obras como Amnésia (2015), a narrativa aponta para questionamentos históricos. No trabalho, que primeiramente fez parte da exposição Histórias Afro-Atlânticas, no Masp (2018), e atualmente integra o acervo permanente da instituição, vemos um jovem negro descamisado e descalço, que despeja uma lata de tinta branca sobre o topo de sua cabeça, manchando o bronze aparente que é a sua pele. Para quem vem acompanhando a produção de artistas contemporâneos afro-brasileiros, a imagem pode remeter à obra da performer Musa Michelle Mattiuzzi, que pinta seu corpo de branco no trabalho Merci beaucoup, blanc! (“Obrigado, branco!”, em tradução livre do francês). Sob diferentes pretextos, os dois têm em comum a mesma agressão autoinfligida, que pode ser ou não uma vontade própria.

“Amnésia tem várias questões. Tem essa questão do embranquecimento, porque tem tipo ‘deu branco’, que então você esqueceu, aí a amnésia é quando você perde a noção do que aconteceu, você esquece o seu passado. Tem um outro dado que é interessante, que é quando os escravizados saíam da África, eles davam sete voltas ao redor de uma árvore chamada baobá e eram rebatizados com um nome ocidental. Então, o baobá é a árvore do esquecimento por isso. Essa pessoa que você era antes ficou no lugar de onde você foi tirado, ficou para trás. Quando entrava no navio é que a história dela começava”, diz Flávio. O caráter surrealista da obra pode ainda evocar o anti-herói de Mário de Andrade, Macunaíma, transformado em homem branco pelas águas do rio, como destaca a pesquisadora Alecsandra Matias de Oliveira, em texto sobre o escultor.

Amnésia, tinta látex sobre bronze, 137 x 30 x 26 cm, 2015. Foto: Rômulo Fialdini/ Divulgação

Outra obra que caminha nesse eixo de narrativas históricas dentro de sua produção é Tinha que acontecer (cabeça de bandeirante), de 2016, em que ressignifica mais uma vez o uso do bronze e sua relação com os heróis fabricados pela história oficial. A cabeça construída em grandes dimensões, chegando a dois metros e meio de largura, foi pensada a partir do perfil dos sertanistas, homenageados em diversos monumentos na cidade de São Paulo, mas cujas glórias foram galgadas num contexto de extermínio quilombola e de escravização indígena. A obra pode ser conferida em exposição de longa duração no jardim botânico da Usina de Arte, no município de Água Preta, Zona da Mata Sul de Pernambuco.

O desencantamento com essa faceta da produção escultórica a serviço de uma fábrica de ídolos da história oficial é algo que está presente não apenas em trabalhos específicos, mas também atravessa sua inquietação geral enquanto artista, sendo um motor para o desenvolvimento da sua poética.

“Eu tinha um problema com a estátua, essa coisa monumental, porque ela não me representava nada. Era sempre um herói ali, ou um grande empresário, alguém que foi importante na cidade, só que aquilo não me causava nenhum efeito. Quando me deparei com os trabalhos do Rodin, do Giacometti e desse artista espanhol, o Juan Muñoz, descobri que as condições humanas são tão monumentais quanto qualquer fato heroico, porque aquilo é um momento importante da pessoa. Comecei a pensar que essas figuras poderiam ser qualquer pessoa do cotidiano, o seu vizinho, o seu irmão, um amigo, o cara do bar que tá tomando uma sozinho ou aquela mina que tá chorando no busão e você não sabe o porquê.”

Se, por um lado, o trabalho de Rodin e sua técnica milenar foram um primeiro ponto de virada na trajetória de Flávio, expandindo seu horizonte de referências, por outro, as figuras humanas representadas pelo artista francês ainda seguiam o fenótipo europeu clássico. Assim, ele atribui outra transformação criativa ao momento em que começou a questionar os cânones e a voltar o olhar para o que estava mais próximo da sua realidade.

“Fui percebendo que mesmo o que era feito aqui não era a cara de um brasileiro, com poucas exceções, ou era algo bem caricato. Nas obras de Portinari e Di Cavalcanti, por exemplo, o nordestino era sempre o retirante, o preto era sempre o escravo”, explica. “Comecei a olhar mais para o meu entorno, pros moleques da minha rua, da minha vila e usar isso como referência, como modelo mesmo, de beleza. Os moleques ficavam jogando bola na rua e eu olhava aquilo pensando quem eram essas pessoas, da minha vida, da minha família, do meu entorno. Antes, as minhas referências eram de livro, porque era ao que eu tinha acesso. A partir daí, o trabalho começou a ganhar outro corpo, porque comecei a trabalhar questões que eram pertinentes a mim, que eram meus dramas, coisas que tinham relação comigo e com o que estava perto de mim.”

Pretexto para te encontrar, pintura automotiva sobre bronze e cabos de aço, 209 x 50 x 50 cm, 2013. Foto: Rômulo Fialdini/ Divulgação

Nesse fazer específico, pertencendo a uma categoria que pode ser descrita até mesmo como “rara” dentro da produção de arte contemporânea brasileira, Flávio Cerqueira segue escultor. Seja em narrativas pessoais, ficcionais, históricas ou possíveis – eixos pelos quais ele mesmo define a construção de sua obra –, é através da representação da figura humana que dá vazão ao que gostaria de expressar.

Assim, ele conclui: “minha ligação com o que quero trazer para o meu trabalho é bem popular. Não popular no sentido de ser algo pop, mas no sentido de ser algo de entendimento geral, de não fazer um trabalho para quem é inserido em arte, que tem esse background. Não gosto de falar que sou um artista político, porque eu não sou. A questão estética me interessa muito mais do que a questão política. A partir do momento em que eu consigo despertar algo novo na realidade de qualquer pessoa, meu trabalho é bem-sucedido”. ![]()

SOFIA LUCCHESI, jornalista com formação pela Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), fotógrafa e art dealer.