Fantasmagoria: caos, arte e amor nos labirintos do SUS

TEXTO E FOTOS ZECA VIANA

04 de Janeiro de 2021

[conteúdo na íntegra | ed. 241 | janeiro de 2021]

contribua com o jornalismo de qualidade

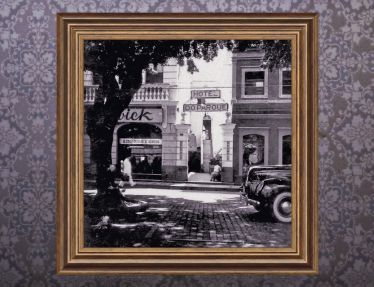

Pensei em várias formas de começar este texto; falando sobre a saúde como mercadoria, fazendo reflexões sobre o capitalismo tardio e a mercantilização dos estilos de vida, ou ainda buscando na Sociologia ou na Filosofia formas de sintetizar o pensamento diante dos meios e usos dos aparelhos públicos de promoção da saúde integral. Talvez eu faça um pouco disso tudo. Mas, a verdade é que ainda estou bastante atordoado pela experiência visceral desses 40 dias de internamento no Hospital Getúlio Vargas, no Recife. Escrevo este texto deitado em uma cama, em uma recém-alta, ainda com muitas dores, dois drenos, pontos, coágulos e uma leve infecção respiratória (na qual foi descartada a Covid-19). Parece muito, mas é um saldo otimista para três cirurgias. A mais longa delas durou oito horas. Como disse um médico, e agora amigo, pulei uma fogueira muito grande. É impossível não se chamuscar.

Nesse turbilhão de sensações, dores físicas, silêncios, projeções de futuros prováveis, pensamentos depressivos, instituições imaginárias sociais e burocracias ruminantes, me vi encurralado pela realidade. Apenas o amor e a arte puderam de fato me salvar do caos emocional e institucional. Ou pelo menos dar sentido a tudo isso. Foi o único caminho possível de recriação de uma verdade fantasmagórica. Durante esse período captei áudios, vídeos e fotografias nos corredores do Hospital Getúlio Vargas, no segundo andar, setor Cirúrgica A, onde conheci e me despedi de seres humanos únicos e fantásticos. Esse material forma um rizoma de experiências que transformo agora em texto e em EP. Mas, vamos do início: como nos círculos dantescos, tentarei recriar um pouco do caos, da arte e do amor nos labirintos do SUS.

Essa travessia começa no dia 10 de setembro de 2020; eram duas da madrugada e acordei com uma náusea terrível. Nunca tinha sentido nada parecido. Deve ser assim a náusea sartriana; uma dor de contorcer o pensamento. No outro dia, estava com os olhos e pele completamente amarelados. Sem plano de saúde, segui com minha esposa Kamila Ataíde para a UPA dos Torrões. Esperamos por cerca de cinco horas para termos o primeiro diagnóstico: provável inflamação na vesícula e pedras nos canais biliares. Seria preciso operar. De lá mesmo, conseguiram uma ambulância e uma maca; era quase madrugada quando demos entrada na urgência do Hospital Getúlio Vargas. Tive sorte. Depois soube de pessoas que passaram 11 horas na UPA esperando a disponibilidade de uma ambulância para transporte...

Com o passar dos anos, me tornei um ferrenho defensor do SUS, mas é impossível defender qualquer aspecto do que vi ali; pessoas amontoadas no chão, acompanhantes deitados em papelões, banheiros podres e entupidos com sangue e fezes, resumindo: pessoas em um processo de desumanização. E o mais perturbador: um incessante cheiro de feridas abertas no ar. É uma imagem forte. O que achei mais aterrador é que tudo aquilo parecia ser programado. Uma autossabotagem. Medidas simples de higiene e organização do hospital poderiam melhorar aquela cena. Disponibilizaram cerca de três técnicas de enfermagem para quase 100 pacientes. Passei quase três dias nessa antessala macabra. Tive sorte. Depois conheci pessoas que passaram 10 dias, 15 dias naqueles corredores lotados da urgência... Você já se imaginou dormindo 15 dias ali? Consegui fazer alguns exames e apareceu um leito na enfermaria no setor Cirúrgica A, no segundo andar. Fui enviado para lá e, apesar da precariedade da enfermaria, em comparação com a urgência, parecia que eu tinha finalmente entrado em um hospital.

Na minha sala, tinham mais seis leitos. Todos ocupados. Foi a partir daí que comecei a conversar com as pessoas; médicos, doentes e acompanhantes. Uma rede humana se abriu perante meus olhos. Contra toda a macabra decadência estrutural, pessoas anônimas se ajudavam: doentes e acompanhantes apoiavam uns aos outros. Foi então que entendi que o SUS só se mantêm em um caminho sustentável por conta da própria população. A solidariedade do povo torna o SUS possível. Os acompanhantes tornam a vida uns dos outros menos trágica; seja com uma ajuda para levantar da cama, uma ajuda para ir ao banheiro, uma força para se alimentar, um conselho sobre como vencer as terríveis burocracias internas do sistema: papéis, papéis, papéis...

Mas vi muito mais: pessoas limpando desconhecidos, trocando bolsas de colostomia de recém- chegados de cirurgia etc. Trabalho que, muitas vezes, os próprios técnicos faziam vista grossa para não fazer. Os acompanhantes mantêm aquele hospital viável. E de onde eu menos esperava vi a arrogância e a soberba: faxineiros e guardas. Não todos, mas uma parte considerável. Como numa profecia freiriana, me deparava sempre com essa frase na mente: “Sem uma educação libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor”. Guardas que criam e descriam regras o tempo todo para dificultar a vida de acompanhantes (muitos que vêm de cidades do interior) e o pessoal da faxina que, muitas vezes, trata os doentes como seres invisíveis. A má-vontade impera. Certa vez, vi uma das faxineiras dizendo que os pacientes “estavam cheios de direito”, apenas porque conseguiram uma água sanitária e pediram para ela usar no banheiro. Essa é a realidade nua e crua. Enfim, foi aí que tive a certeza: a população é que deixa o SUS de pé.

Como no próprio labirinto do Minotauro, eu estava preso: tinha que esperar pela primeira cirurgia e me adaptar da melhor forma possível ao ambiente. Até o momento, seriam duas cirurgias. Foi descoberta uma síndrome rara e grave envolvendo a minha vesícula e uma fístula biliar, além de outros complicadores. Para não morrer de realidade, mudei de perspectiva: não seria mais um paciente esperando por uma cirurgia; me abri e ressignifiquei aquele turbilhão de sentimentos. Não é algo fácil de fazer; nas madrugadas daqueles corredores sombrios, em pequenos passeios noturnos, ouvindo parentes das vítimas de Covid-19 na UTI; sons de máquinas, sussurros, passos, gritos... A arte se abriu como uma fenomenologia do impossível diante dos meus olhos.

Como um cronista dos labirintos do caos, e inspirado pela onipresença de Kamila, que é fotógrafa, passei a fotografar, gravar áudios e vídeos desse processo. Uma tentativa de transformar o caos em arte. Transformar o caos em amor. Foi então que descobri que estava no meio de uma verdadeira fantasmagoria de imagens e sons. Não só uma fantasmagoria recheada de espectros ilusórios, fantasmas, visões irreais, mas de uma fantasmagoria benjaminiana. Na obra de Walter Benjamin, fantasmagoria é esse conjunto de imagens representativas criadas pela sociedade no intuito de espelhar a si mesma e que toma caráter de coisa independente da vontade e do pensamento dessa mesma sociedade. Algo como um Frankenstein institucional criado por nós mesmos.

De fato, o modelo de cuidado público na promoção da saúde no Brasil passa por um processo de fantasmagoria cada vez mais radical. O que mais ouvimos são frases do tipo “hospital público é assim mesmo”. Isso é uma fantasmagoria. Uma imagem pronta e tida como natural, óbvia. O SUS “quase” funciona bem. E esse “quase”, nitidamente, é uma sabotagem interna ao próprio sistema de saúde. O desmantelamento do SUS é programático. Segue um método. Mas não é uma sabotagem dos médicos, enfermeiros, servidores etc. Pelo contrário, a imensa maioria se doa de corpo e alma: são heróis. A sabotagem é política, econômica, ideológica...

Nesse caos, trabalhadores são jogados contra trabalhadores. Como os diretores do Hospital Getúlio Vargas não sabem da situação degradante dos banheiros?! Privadas quebradas, entupidas, elevadores podres com risco de acidentes e infecções, chuveiros quebrados, janelas imundas, infestação de insetos, acompanhantes sendo obrigados a dormirem no chão... Faltam até cadeiras de plástico para os acompanhantes se sentarem. Tudo isso se tornou uma arte fantasmagórica e foi registrado por mim. Coisas de resoluções simples, mas que tornam a vida de quem depende da internação um verdadeiro massacre. O SUS é revolucionário, porém os dirigentes das instituições matam a população “na unha”. Quais são os interesses por trás disso?! Claro, econômicos, mas acho que vai além: existe um sadismo de classe em tudo isso.

Depois de muitos dias com a máquina da cirurgia quebrada – e três cancelamentos seguidos –, consegui fazer a primeira cirurgia. A segunda cirurgia seria mais complicada. Esperei 18 dias para saber que não tinha previsão. Pedi alta para marcarem a cirurgia de forma eletiva; e assim foi feito. Três semanas depois eu voltaria ao Hospital Getúlio Vargas e passaria oito horas em cima de uma mesa cirúrgica. Era a segunda cirurgia. Algo que depois entendi ser realmente grave: vesícula com uma fístula biliar. Depois sofreria uma infecção, um erro médico de pulsão realizado em outro setor e passaria por mais uma cirurgia de limpeza cavitária pois, devido aos processos, estava com coágulos no pulmão e no fígado. Aquela velha história, você chega com um problema, saí com dois, três, quatro... E lá se foram muitos outros dias. De fato, a equipe médica foi brilhante e fui acompanhado de perto por profissionais que, hoje, considero amigos. Além de enfermeiros, maqueiros e estudantes de Medicina que fazem o hospital funcionar nas mais diversas burocracias. E, sendo transformado através do caos e da arte, o amor se fez onipresente.

Kamila foi a peça fundamental para que tudo isso fosse possível; estava lá o tempo todo: dormiu no chão, sentada, em pé... Trabalhava a distância de lá, fez nossa mudança durante o período de internamento, resolveu burocracias, me trouxe palavras de conforto, estava comigo e dentro de mim. O amor é essa estranha inter-relação pela qual nos falamos por pensamento, pelo olhar, pelo toque, pelo gesto... Organizando minhas ideias no meio do caos, ela me ajudou a esculpir um corpo artístico através de uma mente artística. Me mostrou o sentido. O caminho. A direção. Criou o significado. Isso é o que posso chamar de família. Por incrível que pareça, em pouco tempo, pouquíssimos “amigos” restaram. Com o meu “silêncio virtual”, com o passar dos dias, muitos sequer perguntavam: “E aí? Como está?” A rede de “ver e ser visto” é frívola e frágil. Doente e vazia. As redes sociais aprofundaram isso. Sou do tipo que gosta de fazer, pratico a poiésis. Artistas, músicos, bandas, não se tornem apenas assessorias de imprensa de si mesmos.

Assim, finalizo este breve relato, esta travessia que se refaz no fazer. Não sei se precisarei ser internado novamente depois de escrever este texto. Não sei se amanhã terei febre novamente. Se as dores para respirar vão diminuir. O importante é que agora, enquanto escrevo, estou em casa, e a cura é meu futuro real nessa arte em processo.![]()

ZECA VIANA, doutorando e mestre em Sociologia (UFPE), bacharel e licenciado em Filosofia (UFPE). Professor, pesquisador, músico, produtor e apresentador do programa Recife Lo-Fi, na Frei Caneca 101.5 FM.