Nós fazemos parte do futuro?

Em meio às transformações promovidas pela Inteligência Artificial e pela robótica nos campos do trabalho, da comunicação e da arte, indagamos que papel restará a nós, humanos

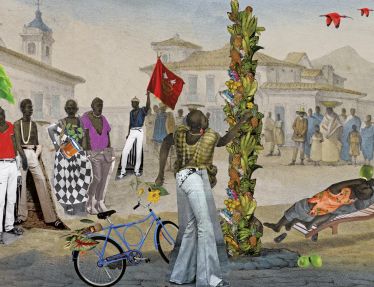

TEXTO E ILUSTRAÇÕES AUGUSTO TENÓRIO

05 de Novembro de 2020

Ilustração Augusto Tenório

[conteúdo na íntegra nas versões impressa e digital | ed. 239 | novembro de 2020]

contribua com o jornalismo de qualidade

Um século separa a frase “inteligência é invisível para quem não tem nenhuma”, de Arthur Schopenhauer (1788-1860), do surgimento do conceito de Inteligência Artificial, em 1955. Você pode usar um smartphone ou computador para acessar esta reportagem, por exemplo. E, apesar desses aparelhos possuírem algum nível de IA, ela está longe de ser compreendida como parte do mundo físico. Na nossa sociedade, sistemas como o Maps, do Google, já influenciam nossas rotas diárias e outros, como o Nubank, decidem automaticamente, através de algoritmos, serviços que definem o valor do nosso crédito. Anunciados com deslumbramento pelos seus desenvolvedores e introduzidos nas nossas vidas sem plena aceitação, os avanços da IA e da robótica possuem muitos campos a serem explorados e explicados, portando-se como uma Caixa de Pandora que, a depender da forma como for aberta, pode libertar maravilhas ou horrores.

Ao mesmo tempo em que oferecem conhecimento, melhoram e barateiam serviços e criam atalhos, essas tecnologias também abrem espaço para danos sociais como desemprego, marginalização de classes sociais desfavorecidas, manutenção de privilégios e outros mecanismos que fomentam a desigualdade.

Em 2020, seus impactos podem ser sentidos em toda organização social, da administração pública ao campo das artes. Na economia mundial, estima-se que o valor de ativos financeiros administrados por robôs chegou a US$ 980,5 bilhões em 2019, de acordo com o Statista. No campo do trabalho, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) lançou um estudo sobre como a automação ameaça empregos.

Nos Estados Unidos, utilizam-se sistemas de IA em ações militares e documentação de dados públicos. No Brasil, somente em 2019, o governo federal decidiu colher opiniões de pesquisadores, cidadãos e empresários para a elaboração da Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, que está sendo formulada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).

A origem da Inteligência Artificial e da robótica remonta a um desejo mais antigo que as criações tecnológicas do Vale do Silício contemporâneo. Séculos antes da produção de processadores, autômatos – objetos com aparência de seres vivos que reproduzem movimentos por meios mecânicos – deslumbraram a aristocracia europeia e, posteriormente, a sociedade.

Existem registros deixados por Leonardo da Vinci sobre o desenvolvimento de autômatos nas suas oficinas, invenções que seriam as primeiras do tipo. Um desses projetos é o Leão Autômato, originalmente encomendado pelo Papa Leão X, por volta de 1515, como um presente para o rei francês Francisco I. O modelo original se perdeu na história, mas foi reconstruído recentemente em madeira, metal e corda. O objeto está em exibição permanente no Museu Leonardo da Vinci, em Milão.

Séculos depois, o barão Wolfgang von Kempelen apresentou, em 1769, uma célebre invenção à rainha Maria Teresa, em Viena. Batizado de O Turco Mecânico, o suposto autômato desafiou parte da nobreza austríaca a vencê-lo em uma partida de xadrez e ficou famoso por derrotar os melhores jogadores da Europa. Após viajar o mundo espalhando a ideia de uma invenção com inteligência própria, o objeto foi destruído em um incêndio ocorrido no Chinese Museum, na Philadelphia, em 1854. Antes, descobriu-se que, durante a apresentação (que fazia uso de recursos ilusionistas), uma pessoa entrava na parte inferior e comandava as jogadas.

A palavra robô só surgiria em 1920, na peça R.U.R. – Rossumovi univerzální roboti (Os robôs universais de Rossum), do escritor tcheco Karel Kapek. Roboti é derivado da palavra robota, que quer dizer “trabalho forçado”, na língua mãe do autor. Já o conceito de Inteligência Artificial nasce em 1955, definido como “a ciência e a engenharia de criar máquinas inteligentes” pelo cientista da computação John McCarthy. Esses e outros episódios mostram que há uma longa caminhada até chegarmos a inteligências artificiais como a Siri ou como a robô Sophia, grande símbolo tecnológico contemporâneo.

A despeito das iniciativas em curso, ainda não temos uma inteligência artificial propriamente dita. “Importante notar que a IA nada tem de inteligência, pelo menos segundo a maior parte das definições de inteligência e pelo senso comum. Essas tecnologias executam tarefas específicas, a partir de várias etapas definidas ou decididas por um cientista da computação, ou seja, um humano. São coisas como variáveis e peso de cada variável, arquitetura do modelo, amostra de dados e algoritmos”, explica Dora Kaufman, socióloga e doutora no Programa de Tecnologias de Inteligência e Design Digital PUC-SP.

“O que estamos vivenciando na última década são os avanços relacionados a um novo caminho, pensado nos anos 1980 e concretizado recentemente, para a subárea da IA chamada ‘aprendizado de máquina’ (machine learning). O novo caminho é inspirado no funcionamento do cérebro dos animais, por isso é também denominado de ‘redes neurais’. Algumas atividades humanas esses sistemas já executam em tempo infinitamente menor e com mais assertividade. Em geral, são tarefas que envolvem predição com base em grandes volumes de dados”, detalha.

Ao centro, O Turco de Wolfgang von Kempelen ladeado pelo leão de Da Vinci

Redes neurais artificiais podem ser entendidas como um sistema cujo objetivo é a aproximação do cérebro humano para o processamento de dados. É que nosso cérebro pode ser considerado uma espécie de processador complexo, capaz de realizar diversos procedimentos de forma paralela. Ele organiza os neurônios de acordo com a tarefa, para que eles executem o processamento em questão. Esse processo é realizado numa velocidade extrema, e não existe nenhum processador artificial capaz de fazer essas atividades complexas na mesma velocidade que a do nosso cérebro.

As redes neurais artificiais são desenvolvidas com o norte do nosso sistema de processamento de informações, que organiza e define suas decisões com base no processo de aprendizagem. Dessa forma, uma rede neural é uma espécie de organização artificial com capacidade de armazenamento de dados que simula a aprendizagem. Ele se baseia em conhecimento prévio acumulado (experiência) para uma resolução prática de um problema.

Essa problemática começa na definição de Inteligência Artificial e remonta ao artigo Computing machinery and intelligence, publicado em 1950. Nele, o matemático Alan Turing, considerado o pai da computação, propôs o questionamento “podem as máquinas pensar?”, afirmando que deveríamos, antes de formularmos uma resposta, nos questionarmos acerca dos conceitos de máquina e pensamento. O matemático inglês alertava que essas palavras são conceituadas de acordo com a maneira pela qual são usadas e, se partirmos desse princípio, a resposta para o questionamento lançado seria parecida com a estatística de uma simples pesquisa de opinião, o que seria “absurdo”.

Se você pedir a uma pessoa a definição de inteligência, provavelmente ela saberá identificar exemplos de seres inteligentes. Caso pergunte a uma assistente digital, seja a do Google, a Siri ou a Cortana, a resposta deve ser “a faculdade de conhecer, compreender e aprender”. Essa definição abre espaço à inclusão de softwares no clube dos objetos inteligentes. Alan Turing propõe que, ao invés de buscarmos essas definições, troquemos esse questionamento por outro. Ele cria a questão batizada como The imitation game (O jogo da imitação, em português), em que a pergunta “podem as máquinas pensar?” se desloca para “podem as máquinas se passarem por humanos?”.

Questionado se é possível definir inteligência e se podemos dissociá-la do pensamento, João de Fernandes Teixeira, mestre em Filosofia pela Unicamp responde: “Essa é a pergunta que vale um milhão de dólares. Depois de séculos de filosofia e de ciência ainda não conseguimos definir o que é pensamento. Alan Turing enfrentou esse problema e tentou dar uma definição operacional de pensamento, afirmando que uma criatura pensante é aquela que age de uma forma indistinguível da de um ser humano. Mas isso só gerou debate. Quanto à inteligência, a situação é parecida. O que se sabe hoje é que há várias formas de inteligência. Howard Gardner, um dos pioneiros da ciência cognitiva, estudou a multiplicidade de inteligências de vários tipos: pictórica, verbal etc. Hoje em dia, a ciência cognitiva e a IA trabalham com uma definição convencional de inteligência: capacidade de resolver problemas. Existe, sim, inteligência sem pensamento. Muitos animais exibem comportamento inteligente, mas há dúvidas quanto à sua capacidade de pensar”.

Como a socióloga Dora Kaufman afirmou, ainda não temos uma máquina capaz de produzir pensamento ou mesmo inteligência, no sentido mais aceito da palavra. Mas isso não impediu que, ao longo das décadas, seu desenvolvimento não fosse comparado em vários aspectos ao humano.

HUMANOS E MÁQUINAS

Um desses episódios de comparações extremas entre o humano e a máquina desencadeou em uma histórica batalha entre o russo Garry Kasparov e Deep Blue, um computador de última geração montado pela IBM especialmente para derrotar o campeão de xadrez. O embate foi anunciado como uma espécie de luta definitiva do humano x máquina. A partida era uma revanche contra a vitória do campeão mundial sobre o computador por 4 x 2, em 1996. Em 1997, porém, Deep Blue venceu por 3,5 x 2,5 e o movimento decisivo foi ocasionado por um bug no sistema, que confundiu a previsão de jogo de Kasparov.

A previsão de que um computador derrotaria um humano no xadrez foi feita ainda em 1968, no longa 2001 – Uma odisseia no espaço, de Stanley Kubrick. O filme, lançado um ano antes do homem pisar na Lua, mostra a jornada de dois astronautas a bordo de uma nave integrada a uma potente inteligência artificial, que atende por HAL 9000. A ficção científica gerou deslumbramento pelas imagens e possibilidades de um futuro no qual nosso conhecimento sobre o universo e a própria vida chegue a níveis extremos, mas também alimentou a crença de que as máquinas poderiam suprimir a inteligência humana e decidir que nossa espécie não seria mais necessária.

Conforme a IA e a robótica foram se desenvolvendo, cresceram as preocupações sobre a capacidade dessas tecnologias machucarem humanos. “São muitos dilemas. Programar um carro autônomo, por exemplo. Em caso de acidente, quem deve ser responsabilizado? O fabricante, dirão. Mas o fabricante argumentará que não tem controle completo sobre a máquina, pois ela é autônoma. Numa situação de emergência, quem ele deve atropelar? Uma criança ou dois idosos? Quem vai embutir regras de escolha no programa dos carros autônomos? O fabricante? Mas baseado em que tipo de ética? Há pouco tempo, um fabricante tentou resolver esses dilemas éticos por meio de uma grande consulta na internet. Mas acho isso muito controverso. Pense na situação dos drones. Eles podem invadir o espaço aéreo de qualquer país voando abaixo da linha de detecção por radar. Como fica o conceito de soberania nacional nessa situação? Outra questão muito controversa é a privacidade dos dados. Eles são simplesmente ‘abocanhados’ por sites e redes sociais, quase sempre sem sabermos. Se eles são valiosos, devemos poder vendê-los ou leiloá-los, não?”, provoca o filósofo João de Fernandes.

Adriano Pila, doutor e mestre em Ciência da Computação e Matemática Computacional, também lança questionamentos: “Eu diria que os dilemas não estão no desenvolvimento das tecnologias, mas, sim, para que são usadas e com qual propósito. A fissão nuclear não foi criada com o objetivo da bomba nuclear, mas acabou sendo o seu principal destino. Controle. Aniquilação. Domínio. Então, tornando a resposta mais clara, o dilema ético e moral está no uso da Inteligência Artificial. Queremos veículos autônomos para melhorar a mobilidade e até mesmo para que pessoas que nunca tiveram carro ou dirigiram possam ter liberdade de ir e vir? Ou queremos veículos autônomos para podermos trabalhar no caminho de nossas casas até o trabalho enquanto o carro faz o trajeto? Queremos sistemas para monitorar áreas de risco e criminalidade? Ou para monitorar todos os cidadãos e manter um sistema coercitivo?”.

Para abordar dilemas desse tipo, o escritor Isaac Asimov lançou “as três leis da robótica”, na ficção Eu, robô (1950). A primeira afirma que um robô não pode fazer mal a uma pessoa ou deixar que um humano sofra algum mal. A segunda afirma que os robôs devem seguir as ordens dadas por humanos, exceto quando essas ordens conflitem com a primeira lei. A terceira lei afirma que um robô deve proteger sua própria existência, a não ser que isso entre em conflito com a primeira ou a segunda lei. Atualmente, políticas internacionais estão em desenvolvimento pela ONU com foco em garantir que essa tecnologia seja utilizada como ferramenta para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, traçados pela organização em 2015.

De acordo o artigo Why the future doesn’t need us, publicado em 2000 na revista Wired pelo cientista da computação Bill Joy, coautor da linguagem Java e fundador da Sun Microsystem, existem dois grandes sonhos na robótica. O primeiro é de que os humanos consigam, com o tempo, se libertar da necessidade de qualquer trabalho repetitivo ou degradante. Isso quer dizer que, através do desenvolvimento de máquinas cada vez mais sofisticadas, essas invenções poderiam assumir o papel de provedoras de recursos e os homens viveriam numa espécie de Éden, dedicando-se integralmente ao lazer. O segundo prevê que, num futuro próximo, iremos aos poucos trocando ou melhorando partes do nosso corpo com tecnologia robótica, chegando em um nível de quase imortalidade através de um sistema de download de consciências.

Mesmo escrito há duas décadas, o artigo do cientista da computação se alinha com as falas de hoje de Dora Kaufman e João de Fernandes. Ele afirma que não temos entre nós – e não devemos ter por, pelo menos, algumas décadas – uma inteligência artificial que possa suprimir nossas capacidades de maneira integral. Mas afirma que, ao observar com calma seu trabalho com o Java e outras linguagens, percebeu que estava trabalhando para criar as ferramentas que permitiriam a criação desses mecanismos. Em uma espécie de autoanálise, ele diz que se sente mal por isso, pois enxerga que essas utopias estão sendo transformadas em pesadelos causados pelo nosso sistema econômico e, consequentemente, pelas elites que o comandam.

FUTURO ROBOTIZADO

No campo da literatura e do cinema, o fim da humanidade já tem sido associado a tecnologias como inteligência artificial e robótica. Dos exterminadores da Skynet (franquia The Terminator) às máquinas escravocratas de Matrix, a ficção científica deixa clara a mensagem de que a sociedade contemporânea pode criar seu próprio fim ao conceder o dom da inteligência a seres inanimados. A realidade, como afirma Bill Joy, mostra que o possível fim da sociedade como a conhecemos terá rupturas menos objetivas e mais lentas, com uma substituição passiva, planejada e trágica de determinados grupos sociais por máquinas de forma que, pouco a pouco, o próprio lugar do humano no futuro da sociedade esteja em xeque.

Todos os perigos apontados por Bill Joy parecem tomar forma nestas primeiras décadas do século XXI e se relacionam com a falta de uso das massas trabalhadoras, uma vez que elas tenham perdido a função de exploração. O cientista da computação afirma que, uma vez que as máquinas cheguem em um nível pleno de execução de tarefas com performance melhor que a humana, alguns cenários podem se desenvolver. Cenários esses que haviam sido previstos por Theodore Kaczynski, terrorista conhecido como Unabomber, que assassinou três pessoas e feriu diversas outras durante sua campanha de 17 anos contra a tecnologia.

O primeiro cenário prevê que, por tomarem decisões melhores, as máquinas terão o poder de funcionar sem a supervisão humana, pois as pessoas não mais entenderiam como essas decisões seriam tomadas. Dessa forma, é impossível prever o comportamento dessas máquinas inteligentes, de forma que nosso destino estaria em suas mãos através de um processo de dependência. Nesse caso, desligá-las seria um sinônimo de suicídio, pois a organização social iria colapsar.

“Podem argumentar que a raça humana nunca seria tola o suficiente para entregar todo o poder para as máquinas. Mas não estamos sugerindo que a raça humana poderia voluntariamente dar o poder para as máquinas ou que essas máquinas poderiam levantar seu poder propositadamente. O que sugerimos é que a raça humana poderia facilmente permitir ser arrastada para uma posição de tamanha dependência das máquinas, que não teríamos outra escolha prática além de aceitar todas as decisões delas.

Como sociedade, nossos problemas se tornariam mais e mais complexos, da mesma forma que as máquinas se tornariam mais e mais inteligentes; então pessoas deixariam máquinas tomarem ainda mais decisões para elas, simplesmente porque decisões feitas por máquinas trariam melhores resultados que as feitas por homens”, argumenta Bill Joy, que faz questão de afirmar não ser apologista do Unabomber.

Adriano Pila explica: “Os computadores são excelentes em fazer cálculos complexos em sequências. E o que está por trás dessa revolução é um conjunto de coisas. Primeiro, uma questão de conectividade, com muitos dispositivos conectados à internet alimentando muitos computadores em nuvem. Isso deve ser multiplicado por 1.000 com o advento do 5G, com conexão rápida para tudo (seus eletrodomésticos, carros, eletrônicos) estar ligado à nuvem. Na nuvem, estão fazendas de computadores recebendo toda essa informação. Logo teremos no mercado os computadores quânticos que devem multiplicar a velocidade atual por 100 milhões. Muitas informações, muita conexão, muito poder de processamento, muitos algoritmos de inteligência artificial conversando entre si nessa infovia”. Isso significaria que, caso acontecesse um apagão tecnológico nos EUA, por exemplo, cerca de 4 milhões de pessoas morreriam em poucas semanas, somente por causa da dependência tecnológica atual.

Uma outra situação é descrita por Kaczynski, em que o controle dessa tecnologia e, consequentemente, da sociedade, estaria nas mãos de uma pequena elite detentora do capital tecnológico. As massas, que antes sustentavam a pirâmide da concentração de riqueza, se tornariam supérfluas, pois o trabalho humano não seria mais necessário.

“Hoje, a IA disponível é a chamada ‘IA fraca’ (Weak AI) ou ‘IA estreita’, não há nenhum indício científico de que a IA irá alcançar ou ultrapassar o nível de cognição dos seres humanos (Strong AI). Apesar das inúmeras especulações acerca dessa possibilidade, na minha opinião e dos cientistas que acompanho, ela ainda está no campo da ficção”, aponta Dora Kaufman. Mesmo assim, a história mostra que o medo da marginalização e exclusão da sociedade não é exclusivo deste século.

LUDISTAS UNIDOS

Entre os anos 1811 e 1816, um movimento inédito de trabalhadores industriais tomou a Inglaterra. Chamados de “ludistas“, esses trabalhadores foram meros espectadores das primeiras décadas da primeira Revolução Industrial e, com a crescente substituição de pessoas por máquinas, organizaram-se em grupos para lutar contra a crescente automação. Sua principal ferramenta de reivindicação foram ações diretas, que consistiam em invasões de fábricas e quebra de equipamentos industriais.

Esse movimento, que deu à luz as primeiras conquistas trabalhistas, não tinha em vista a luta contra o desemprego, pois ele não cresceu o suficiente para tal reação, mas contra a precarização imposta pela nova configuração das fábricas. Mais de dois séculos depois, novos desafios se impõem à classe trabalhadora com o avanço da Inteligência Artificial e da robótica, que anunciam uma possível quarta Revolução Industrial. Em ambos os tempos históricos, feridas do capitalismo foram expostas.

Na primeira Revolução Industrial, máquinas substituíram artesãos especializados e deslocaram esses trabalhadores ao posto de simples operadores de máquinas, cujo salário era menor e a carga horária, maior. A exploração de mão de obra barata permitiu a ampliação dos lucros que, por sua vez, alimentaram o investimento em novos maquinários.

Às vésperas da anunciada quarta Revolução Industrial, além dos trabalhadores da manufatura, profissionais como agentes de viagem, telefonistas e corretores de imóveis já estão sendo substituídos por sistemas digitais “inteligentes”. Desta vez, os trabalhadores substituídos encontram uma alternativa na economia de plataforma, liderada por empresas como Uber, iFood e Rappi. Para esse tipo de organização, pessoas trabalham sem vínculo empregatício e são chamadas de “empreendedoras”.

Jacques Barcia, futurista, fundador do Futuring. Today e pesquisador afiliado do Institute For The Future, aponta: “Já consideramos desemprego tecnológico como algo que acontece de tempos em tempos depois da Revolução Industrial. Mas a automação vem substituindo, agora, além do trabalho físico, também o intelectual. Ele vem sendo substituído ou mediado por plataformas. A velocidade com que isso acontece tem um impacto muito grande. Mas acontecimentos como o coronavírus mostraram que muitos trabalhos não podem ser substituídos nesse curto prazo e as promessas da economia de plataforma estão falhando”.

O pesquisador explica que a promessa da economia de plataforma consiste no discurso de que qualquer um pode ter trabalho, pois o trabalhador poderia se conectar a uma plataforma e usar seus recursos para ter renda. É o caso de quem tem um carro e roda no Uber, ou de quem tem uma moto ou bicicleta e faz entregas e compras no Rappi.

“A realidade é que falta segurança social, o que impede uma economia sustentável. Isso permite que, durante a pandemia do novo coronavírus, por exemplo, alguns serviços continuem funcionando, embora sem a segurança social para que o trabalhador seja acobertado. Mas isso vai além da economia de plataforma e reflete toda a incongruência da estrutura econômica dos últimos 50 anos, que é extremamente ligada ao pensamento liberal ou neoliberal, do mercado regulando tudo e a falácia de que se as pessoas fizerem bem seu serviço elas terão um futuro. Hoje, a gente vê que não é assim, as pessoas precisam de condições para operar e se sustentar”, completa Jacques.

Leonardo Lima, mestre em Design, antropólogo e coordenador do Laboratório de Objetos Urbanos Conectados (LOUCo) do Porto Digital do Recife, propõe um contraponto: “Enxergo essa questão da economia de plataforma como uma discussão da classe média. Tem gente que melhorou de vida, apesar da exploração. Vamos imaginar um trabalhador que ganhava um salário-mínimo em um emprego tradicional sendo submetido a coisas como gritos e horas extras não remuneradas. Imagine que agora ele pode trabalhar para si e, mesmo pagando um carro e rodando pelas mesmas 10h, ainda consiga tirar mais dinheiro e ter mais qualidade de vida. É claro que ele vai achar boa essa economia. Nós, a classe média, achamos isso terrível. Corretamente, consideramos o mínimo conquistas como férias, jornada de 8h e 13º salário, mas gente do mundo todo já vive com bem menos que isso”.

A migração de trabalhadores dos empregos formais para a economia de plataforma seria um dos primeiros sinais da nova onda de desemprego tecnológico, que se iniciou ainda em 2017. O estudo O Brasil precisa se preparar para a era da inteligência artificial?, realizado pelo economista brasileiro João Moraes Abreu e pela cientista em computação russa Katya Klinova, da Harvard Kennedy School, mostra que 44 milhões de brasileiros ocupam empregos com alta probabilidade de automação nas próximas décadas.

Ou seja, 53% da força de trabalho do Brasil está ameaçada. O número é alto se comparado com o já alarmante relatório Employment Outlook, feito pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e publicado em 2019, que mostra 14% da força de trabalho da comunidade internacional ameaçada pela automação.

A pesquisa de João e Katya também estabelece um comparativo com o mercado de trabalho dos Estados Unidos, no qual estima-se que 47% dos postos de trabalho têm alta chance de serem automatizáveis nos próximos anos. O índice funciona assim: profissões em alto risco são as que se encontram com mais de 70% de chances do desenvolvimento de uma tecnologia efetiva que elimine a necessidade de trabalho humano direto. As com média chance de automação estão com risco entre 30% e 70%, enquanto as com baixa chance de automação têm um risco calculado em menos de 30%.

“Os números, sejam para os EUA ou para o Brasil, não indicam qual a chance de a automação ocorrer de fato, já que isso depende de fatores econômicos como custo de mão de obra local. Mas eles indicam a probabilidade de existir capacidade tecnológica nos próximos anos para desempenhar as atividades de cada ocupação sem a intervenção de humanos”, alerta a pesquisa.

A pesquisa mostra, ainda, que as atividades que possuem maior risco de serem superadas na corrida tecnológica para automação são as de motorista (98%) e auxiliar de escritório (97%). Somadas, as duas classes são responsáveis por empregar mais de 5,3 milhões de brasileiros, de acordo com dados do PNAD divulgados no segundo semestre de 2018. Nesse sentido, a automação pode ser um agente catalisador na já crescente onda de desemprego que assola o Brasil. No país, de acordo com pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgado em março, existem atualmente 12,9 milhões de desempregados no Brasil, o equivalente a uma taxa de 12,2% de desemprego.

“Conforme o Brasil avança em uma crise econômica com desemprego substancial, uma parte significativa da população brasileira procura gerar renda através da gig economy, como pode ser visto com o boom de trabalhadores nos serviços de delivery e corridas compartilhadas”, escrevem Bruno Moreschi, artista visual e coordenador do instituto Inova USP, e Gabriel Pereira, PhD em formação em Estudos da Informação e Design Digital na Universidade de Aarhus (DK), no artigo The Brazilian Workers in Amazon Mechanical Turk – Dreams and realities of ghost workers.

Como afirmou o economista João Moraes de Abreu, o que vai definir se as tecnologias de automação serão implementadas ou não serão quesitos como o valor da mão de obra. Além disso, há a questão do investimento para trocar os humanos por máquinas e, também, a aceitabilidade do público que irá consumir ou usufruir um produto ou serviço feito de forma automatizada. Esses obstáculos, porém, podem ser revistos com o contexto da pandemia do novo coronavírus e, consequentemente, da crise econômica que deve se agravar no Brasil por causa da doença e das medidas que o governo federal vem tomando para lidar com o vírus.

O passado dá exemplo de que uma crise pode se transformar uma “oportunidade” para a automação: estudo do McKinsey Global Institute (MGI) mostra que, nos EUA, nos três anos após a crise de 2008, 44% das firmas só conseguiram reduzir despesas através de mecanismos de automação. Com o coronavírus, a história pode se repetir de forma mais trágica, com automação não somente da linha de produção.

“Agora, nesse contexto, enxergo as pessoas que tomam essas decisões como cegas para o elemento humano. Nesses momentos, empresários só enxergam oportunidade, como usar o vírus como desculpa para colocar o carro automatizado e vender essa proposta como uma boa alternativa. Existe o entrave social das pessoas não se sentirem bem ao lidar com robôs, mas acho que depois do corona esse medo pode aliviar e essa automação pode ser acelerada. Vivemos um momento no qual temos que educar as pessoas para que elas se tornem melhores humanos, desenvolvendo habilidades como empatia, colaboração e inteligência emocional. Técnica por técnica, como adestramento de humano, não vamos precisar mais. Pois o robô vai fazer mais e melhor, sem férias, preguiça ou dribles”, comenta Leonardo Lima.

Como podemos perceber, o processo de demissões e automação empurrando mais trabalhadores para a informalidade da gig economy é alvo de diversas críticas. Nesse sentido, é precisa a afirmação de que a “automação não substitui o trabalho, ela o desloca”, de Lilly Irani, pesquisadora de políticas culturais de alta tecnologia e professora da Universidade de San Diego (US). Resta o questionamento, porém, do que acontece quando as próprias empresas que lideram essa economia de plataforma, principal fonte de renda para desempregados, planejam automatizar seus serviços. O Uber já está desenvolvendo os carros autônomos, assim como o iFood busca realizar suas entregas através de um sistema de drones com navegação sem pilotos.

“Na minha visão, o maior impacto social negativo da IA é justamente no mercado de trabalho e a sociedade tem que tomar consciência e agir no sentido de minimizar os impactos negativos”, comenta a socióloga Dora Kaufman.

O relatório Employment Outlook, da OCDE, também visa orientar os países membros da comunidade internacional. “Essas mudanças resultam em ansiedade sobre o futuro. O crescimento da desigualdade de renda e oportunidades, distorções na concorrência transfronteiriça, a percepção de injustiça fiscal, o risco de mudança climática e a desaceleração da economia são todas causas para preocupação”, pondera.

“Nesse contexto desafiador, é crucial reforçar nossa atenção nas pessoas e no bem-estar. Na era digital, é importante que as pessoas sintam que contarão com algum suporte caso elas se percam, e que serão ajudadas na sua busca por novas e melhores oportunidades. O ritmo e a velocidade dessas mudanças requerem ações políticas ágeis e decisivas, inspiradas por um novo tipo de crescimento, mais inclusivo e mais sustentável”, alerta a organização. O que se tem feito, porém, não se aproxima dessas orientações.

“O que não precisar de um humano vai ser automatizado e as empresas vão vender isso como uma coisa boa. E é positivo, o problema é o capitalismo, que não permite que as pessoas usufruam dos bens automatizados. Dentro dessa perspectiva, o governo está investindo em aumentar o horizonte de exploração, barateando ainda mais a mão de obra para evitar as demissões. Ninguém deve trabalhar quebrando pedra ou varrendo ruas, pois robôs podem e devem fazer isso. Temos que libertar o humano do trabalho repetitivo, robotizado. A visão do capitalismo de que sem salário não tem trabalho é absurda. Imagine esse mundo com robôs autônomos produzindo os bens, de forma que isso permita às pessoas trabalharem em rede para resolver problemas que a humanidade criou, como limpeza oceânica. Ninguém vai querer parar de trabalhar. Gostamos de resolver padrões e resolver problemas, a gente se satisfaz com isso”, opina Leonardo Lima.

ARTE POR ALGORITMO

No leilão da Christie’s, realizado em outubro de 2018, em Nova York, apresentou-se ao mundo o Portrait d’Édouard Belamy (2018), pintura que na ocasião buscou seu brilho entre obras de nomes como Banksy e Jeff Koons. Numa noite surpreendente, a peça assinada pelo coletivo francês Obvious foi a segunda melhor venda do evento, sendo arrematada por um comprador desconhecido pelo valor de US$ 432.500,00. A tinta, posta sobre a tela dando forma ao retrato de um homem vestido à moda antiga, não havia sido manejada por humanos, mas por um sistema de inteligência artificial e trouxe para si os olhares do mundo da tecnologia e da arte, despertando deslumbre e preocupações.

Quadro ao centro da colagem é Portrait d’Édouard Belamy

(Obvious, 2018)

A peça, cuja produção se iniciou cerca de nove meses antes do leilão, foi criada por Hugo Caselles-Dupré, Pierre Fautrel e Gauthier Vernier. O trio se conheceu em um colégio parisiense e, motivado pela curiosidade sobre a possibilidade de uma inteligência artificial criar arte, montou um coletivo com o objetivo de transformar códigos em produtos artísticos. Com o sucesso do Retrato de Édouard Belamy, a série foi continuada com a produção de outros retratos, que costuram uma árvore genealógica de uma fictícia família aristocrática francesa.

A criação de obras como os retratos da família Belamy logo despertou críticas sobre o papel do artista, com o principal argumento de que o novo método criativo o substituiria. Em sua defesa, o Obvious comparou a reação da classe artística e da sociedade a esta nova tecnologia àquela ocorrida no início do século XIX, quando a fotografia começava a tomar forma na França com as inovações de Joseph Nicéphore Niepce (1765-1833) e Louis Jacques Daguerre (1787-1851).

“Nós acreditamos que esse medo vem da desinformação, assim como da nossa resistência natural a mudanças. Pode ser interessante comparar isso com o avanço tecnológico impactante anterior com relação à produção artística: a fotografia. As mesmas críticas foram feitas quando a fotografia surgiu. ‘É borrado’, ‘vai substituir os artistas’, ‘é reservada para engenheiros qualificados’, diziam. Acreditamos que a IA terá aproximadamente o mesmo impacto, criando um novo e distinto movimento artístico, permitindo que pessoas com diferentes habilidades tenham uma forma de expressão artística”, comenta Gauthier Vernier, que representou o Obvious em entrevista.

Liz Ribeiro, cientista social e pesquisadora de arte robótica, comenta, em consonância com Vernier: “Certamente, o advento das inteligências artificiais que criam obras de arte trará novas possibilidades na criação artística, embora eu não acredite que seja algo a ser ‘temido’. Desde seu princípio, a arte contemporânea vem revolucionando todos os âmbitos da criação artística. A própria definição de arte é questionada, o lugar do artista, o que é inspiração, dom e talento, onde a arte deve ser exposta, como é vendida, os materiais e meios de criação etc. As inteligências artificiais vêm para se somar a essas já intensas revoluções que a arte contemporânea nos proporcionou. Os artistas humanos terão, novamente, que se adaptar”, aposta.

A discussão vai além e ganha contornos filosóficos, quando se entra no campo conceitual. O conceito de arte não é um consenso, assim como o de inteligência, como explicou o filósofo João de Fernandes no início desta reportagem. Vale ressaltar que indivíduos inteligentes nem sempre se comportam de maneira inteligente, da mesma forma que a arte pode ser feita de maneira não consciente ou deliberativa. Para o Obvious, a própria volumosidade dessas definições abre espaço para descobertas de novas formas de se pensar a arte e o artista.

“Para nós, arte é uma noção que não pode ser definida, pois ela mesma não reconhece fronteiras. Nós acreditamos que arte pode ser considerada qualquer coisa, desde que ela transmita emoção, seja a partir de uma aproximação artística ou até puramente visual. Trabalhar com essas noções, que são dificilmente definidas corretamente, nos permitiu criar uma ponte. Nos permitiu trazer a inteligência artificial para o mundo da arte, ao mesmo tempo em que colaboramos para trazer a criação artística para o mundo da pesquisa”, reflete Gauthier Vernier.

Essa criação artística se dá, na maioria dos projetos, através de uma rede neural chamada GAN, apelido para Generative Adversarial Networks (Redes Adversas Generativas, em português). Trata-se de algoritmos capazes de criar um produto novo (no caso, uma imagem) e único a partir de um largo número de exemplos. O processo tem início com a definição de um objeto a ser retratado e, então, alimenta-se essa base de exemplos com informação. No caso do Obvious, com imagens sem direitos autorais ou imagens cedidas através de parcerias. Então, trabalha-se o algoritmo para que ele, a partir dos exemplos, crie uma versão que se adeque ao objeto almejado em uma metodologia de tentativa e erro.

Uma vez que a versão do resultado provida pelo algoritmo seja satisfatória, selecionam-se as imagens que se adequam melhor à mensagem artística. O Portrait d’Édouard Belamy é filho do GAN, assim como toda a sua família. No site do coletivo (https://obvious-art.com), as pinturas são acompanhadas por frases dos indivíduos fictícios retratados através do mecanismo.

Um sistema semelhante de inteligência artificial, lançado em maio último, foi batizado de Jukebox. Essa rede neural deu à luz uma versão da música Toxic (2003), de Britney Spears, na voz de Frank Sinatra. Além do ícone dos anos 1940 e 1950, outras vozes foram “revividas” e deslocadas para outros ritmos e tempos, como Elvis Presley e 2pac. Esse projeto faz parte da organização sem fins lucrativos OpenAI, que busca, através de código aberto, assegurar que o desenvolvimento da IA beneficie toda a humanidade (confira o projeto no site https://jukebox.openai.com/).

O campo do cinema também não está longe do alcance da inteligência artificial. Em 2016, a parceria entre o cineasta Oscar Sharp e o pesquisador Ross Goodwin resultou no primeiro filme com roteiro desenvolvido por um programa de inteligência artificial. Estrelado por Thomas Middleditch, Sunspring é um curta de ficção científica que circulou em diversos festivais e, por onde passou, levantou discussões sobre sua validação enquanto produto artístico. O processo foi similar ao utilizado pelo Obvious e o Jukebox: uma rede neural Long short-term memory foi alimentada com uma base de milhares de roteiros, que gerou um novo produto.

À primeira vista, o curta – filmado sem qualquer alteração do roteiro “original” gerado pela Inteligência Artificial – parece exibir oito minutos de pura confusão. Somos introduzidos no meio do que parece ser uma discussão de relacionamento entre H (Thomas Middleditch) e H2 (Elizabeth Grey), interrompidos pela chegada de C (Humphrey Ker). O diálogo aparentemente desconexo confunde o espectador à medida que H fala sobre uma coisa enquanto H2 e C aparentam falar sobre outra. A conversação, porém, evolui e chega num ponto de quebra da quarta parede por H e, posteriormente, por H2, que faz uma confissão sobre os objetivos do suposto parceiro. Numa segunda vista, percebe-se que os diálogos podem fazer sentido levando em consideração a capacidade de dedução do usuário e a não necessária coerência e clareza do cinema comercial.

IA VÊ A ARTE

Iniciativas como os quadros do Obvious, as canções e faixas desenvolvidas pelo Jukebox e o roteiro de Sunspring são termômetros, no mundo da arte, para o tipo de tecnologia que vem sendo desenvolvida por cientistas da computação. Mas a arte, no seu papel inerente de mediadora entre a realidade e a nossa interpretação dessa realidade, pode assumir um papel de lente através da qual novas perspectivas possam ser trazidas ao debate tecnológico. Bruno Moreschi, artista visual e um dos coordenadores do instituto Inova USP, junto com Gabriel Pereira, PhD em formação em Estudos da Informação e Design Digital na Universidade de Aarhus (DK), desenvolveu em 2017, na Holanda, um projeto chamado Recoding Art.

Trata-se de uma iniciativa que buscou entender como a visão computacional enxerga obras de arte. Para isso, inseriram as 654 imagens de obras exibidas na mesma exposição, do Van Abbemuseum, em Eindhoven, em uma plataforma criada por Gabriel, que juntava sete visões computacionais de diferentes inteligências artificiais de empresas líderes no mercado de tecnologia, como Google.

Todas as imagens eram lidas por todas as inteligências, gerando 55.590 resultados. A maioria das leituras foi errônea, da perspectiva humana, pois muitas vezes as IAs confundiam os objetos das fotos. Esses erros, porém, revelaram como as inteligências artificiais funcionam com relação à sua interpretação.

“Nos baseamos numa técnica chamada estratégias oblíquas. Quando jogamos essas obras de arte, tivemos esses milhares de resultados e tentamos entender o que esses erros estavam dizendo em relação a como os algoritmos foram criados. Em alguns casos que tinham uma imagem de uma mulher, por exemplo, a IA do Google lia como algo mais ‘atrevido’ ou ‘erótico’, o que acontecia menos com fotos masculinas. Isso diz que o banco de dados que treinou essa IA estava enviesado”, explica Bruno Moreschi.

“A gente também viu que quase todas as obras de arte eram lidas como produtos triviais de consumo, tipo cortina, sofá, almofada e coisas que você compra. Ela lê quase tudo como produtos e coisas potencialmente comerciais. E o resultado poético eram coisas inesperadas, mas que ajudavam a compreender a obra ou a ideia de arte. Por exemplo, quando colocamos algo com uma moldura evidente, a IA lia como uma janela. Isso é interessante artisticamente. Com esse resultado, criamos o artigo e o curta-documentário.”

Além de expor o resultado e os questionamentos da pesquisa de forma mais digestível para o público leigo, o documentário Recoding Art vai além de um artigo em formato de vídeo, tendo sua evidência enquanto produto artístico reconhecida por eventos como o Festival Internacional de Documentários de Amsterdã, Festival Hotdocs e o É tudo verdade. Trata-se de uma metalinguagem, arte sobre arte, provocando reflexões instigantes sobre a construção imagética digital da nossa contemporaneidade, está disponível no Vimeo e dura pouco mais de 14 minutos. Assista aqui: https://vimeo.com/438596219.

“Uma vez atingido o objetivo de analisar e entender como esses dados são estruturados, catalogados e enviesados, e de visualizarmos como a IA nunca é neutra, nos interessamos em entender como esses resultados apareceram ali e quem os catalogou. A Inteligência Artificial não parte do nada, não adianta jogar uma foto numa rede neural, pois ela não vai fazer nada. Você tem que criar as tags, que é um trabalho humano, e só aí ela faz o processo automático. Dessa forma, chegamos no ponto de camadas humanas e encontramos trabalho precarizado”, comenta Bruno Moreschi. O trabalho precarizado a que ele se refere é feito por trabalhadores apelidados de turkers, em referência ao falso autômato criado por Von Kempelen, lá no século XVIII.

Os turkers são trabalhadores da plataforma Mechanical Turk, um serviço de realização de microtarefas por demanda da Amazon cuja premissa é a seguinte: um indivíduo ou empresa (chamado de solicitante) lança uma tarefa (chamada de human intelligence task) na plataforma e estabelece um preço (mínimo US$ 0,01 por tarefa), enquanto os turkers selecionam a atividade que julgam valer seu tempo de trabalho. Os solicitantes e os turkers, assim, são uma espécie de clientes da Amazon.

As tarefas geralmente são tediosas, como catalogação de imagens em um processo semelhante ao Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart (Captcha), no qual usuários apontam em que locais objetos estão presentes em uma determinada imagem. Mais importante, essas atividades não poderiam ser feitas inicialmente por máquinas, mas são amplamente utilizadas para treiná-las. A estrutura da plataforma é criada para que não haja contato entre os trabalhadores, de forma que sua organização enquanto grupo não é possível. Dessa forma, solicitantes acabam explorando essa classe e os valores finais dificilmente ultrapassam US$ 2 por hora.

Ao final do documentário Recoding Art, os pesquisadores entrevistaram alguns turkers para entender como eles fazem suas escolhas. Para isso, fizeram uma solicitação com fotos da coleção do Van Abbemuseum em um formato de survey, no qual eles deveriam descrever as imagens e se consideravam o objeto retratado como uma obra de arte.

“Em termos de obra de arte e catalogação, os turkers são os grandes responsáveis. No início da IA, tivemos um monte de gente com diversas ideologias e opiniões catalogando essas imagens. Indiretamente, todas as rotulações, em alguma instância, foram interpretadas por humanos em condições precárias de trabalho. O campo da imagem contemporânea passa por essa mediação de um trabalhador remoto, o qual diz se isso é arte ou não, se é importante ou não, se é violento ou não ou até se é pornográfico ou não”, explica Bruno Moreschi.

“Esse trabalho mostra como esses processos, que muitas vezes são vendidos como totalmente automáticos pelo campo da engenharia e automação, não são tão automáticos assim. São máquinas alimentadas por humanos inteligentes e precarizados, na maioria das vezes. E não é só para treinamento. Tem plataformas de inteligência artificial que usam esses turkers para a própria manutenção. Essa ideia cinematográfica de IA autônoma não é verdade, pois ainda temos muito o que aprimorar. Talvez seja mais correto falar em burrice artificial. Não tem nada a ver com o cérebro humano, é algo estatístico”, completa.

O filósofo João de Fernandes compara os processos de aprendizado artificial e humano: “O aprendizado humano é circunstanciado e mediado por emoções. Alfabetizar uma pessoa é um processo lento e trabalhoso. Muito diferente do aprendizado de máquina, que se baseia em algoritmos. A inteligência artificial se baseia no desenvolvimento de softwares que aprendem e, também, no aperfeiçoamento das redes neurais”.

“Esses novos softwares”, diz ele, “são capazes de se reprogramarem a partir de dados disponíveis na internet e dos rastros digitais que deixamos ao usarmos mecanismos de busca, escrever e-mails, usar o WhatsApp, as redes sociais, consultar sites ou fazermos compras online. A pesquisa sobre algoritmos de aprendizado avançou nos últimos anos e sugere que, em princípio, esses softwares poderão desenvolver uma inteligência que pode se igualar ou até mesmo superar a inteligência humana”.

Se, no campo das artes, as críticas são mais enfáticas, o filósofo entende que as ciências humanas podem fazer bom uso da inteligência artificial e, principalmente, de Big Data. “Até agora, o discurso das ciências humanas tem se concentrado em debates ideológicos. Nesse sentido, o uso de Big Data poderá ser uma revolução para as ciências humanas, pois permite uma coleta de dados rigorosa, estatísticas e modelos. É possível repensar vários métodos da política a partir do seu uso. O importante, daqui para frente, é superar um certo preconceito que o pessoal da área de ciências humanas têm em relação à tecnologia”, opina.

Outro projeto interessante de Bruno Moreschi aconteceu na 33ª Bienal de São Paulo. Chamada de Outra Bienal, a ação consistia na criação de um site-arquivo com audioguia de funcionários do evento sobre obras que eles gostavam ou não. Foi uma iniciativa para entender a visão de quem fazia a mostra acontecer, mas não era visto dessa forma no cenário artístico, como seguranças, zeladores etc. “A experiência com IA foi no sentido de pegar todos os textos curatoriais e jogá-los em algumas inteligências que replicam textos de maneiras ligeiramente diferentes e espalham nas redes. É um processo muito comum para espalhar fake news, pois ela reescreve a partir de sinônimos. A gente jogava os textos e elas revelavam várias coisas interessantes. Por exemplo: ela lia ‘curador’ como ‘controlador’ ou como ‘selecionador’, ‘exposição’ como ‘evento’, ‘mercado de arte’ como ‘publicidade da mão de obra’. Funcionou para codificar o sistema da arte com o da inteligência artificial e entender o que há em comum entre esses contextos e revelar como, a partir desse vocabulário superespecífico, você consegue mascarar várias coisas, como os turkers e os guardas, por exemplo. Usamos a lógica de usar o IA para desmascarar a arte e vice-versa”, explicou o artista.

O recifense DJ Dolores acompanhou diversas viradas culturais. Na década de 1980, foi um dos protagonistas do que se tornaria o Manguebeat; contemporaneamente, está nas principais plataformas de streaming e em diversas trilhas sonoras do cinema nacional. Seu álbum mais recente, Recife 19, é um produto pós-gênero, que parte das reflexões do passado e do presente, como nas canções A casta e Adilia’s Place, partindo para um afrofuturismo na faixa Exu ciborgue. Envolvido diretamente nas tecnologias musicais, o músico afirma que a inteligência artificial já faz parte da produção contemporânea. No Logic Pro X, ferramenta de produção musical da Apple, existe um recurso no qual é possível gravar uma faixa de voz e uma inteligência artificial ajuda o usuário criando recursos sonoros compatíveis.

Dolores, porém, é mais crítico com relação a tecnologias como o Jukebox: “Eu acho curioso, mas questiono se é arte, pois ele está copiando um padrão e não acho que isso seja arte. Claro que existe uma parte da produção artística que é mais operária. Como trabalho com cinema, componho também sob uma demanda específica, seja para um personagem ou cena. Acho que esse artista operário tem mais chances de ser substituído por uma inteligência artificial, pois ele está lidando com padrões. Mas a parte da autoralidade, que você estuda para desenvolver melodias e técnicas, a IA não é capaz de chegar”.

Para o músico, a IA pode ser útil para “criar produtos como um jingle ou um pop, cuja estrutura das músicas é muito parecida”. “É como fazer um muro branco. Certamente, um robô é mais perfeito que um pedreiro para isso, pois não exige invenção, é só colocar um tijolo em cima do outro com perfeição. Mas quando se trata de erro e aprender com ele, o ser humano sabe errar melhor”, opina.

Moreschi, por fim, deixa uma reflexão sobre o papel da arte: “Não estou muito interessado em ficar deslumbrado com a tecnologia e a IA fazendo arte. Esse deslumbramento é muito perigoso, pois a arte tem uma capacidade muito grande de legitimação. Quando ela se aproxima, ela deve fazer de maneira crítica, para não cairmos num deslumbramento de um sistema que ‘cria’ algo que não passa de uma replicação de várias outras coisas, sem subjetividade. Estamos num momento em que devemos usar a arte e outras áreas para discutir as implicações que as IAs estão trazendo ao mundo. Os engenheiros devem ser nossos aliados, e não inimigos. A partir do momento que as IAs passam a nos regular na vida, deixam de ser um campo técnico, pois influenciam nossa vida e trabalho. Estou mais interessado em entender essas estruturas e como elas não são exclusivas do sistema de inteligência artificial. O papel da arte é sensibilizar estruturas, mesmo as mais brutas e fechadas”.![]()

AUGUSTO TENÓRIO, jornalista.