Cinco cartas e um inédito

Foram encontrados no acervo de João Antônio correspondências que detalham como o escritor atravessou o conturbado 1968, ano do AI-5, e um conto que aborda o tema político, raro em sua obra

TEXTO MARIANA FILGUEIRAS

01 de Novembro de 2018

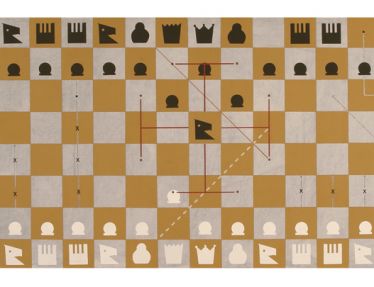

Ilustração Luísa Vasconcelos

[conteúdo na íntegra (degustação) | ed. 215 | novembro de 2018]

“Um homem morreu com o coração de um carneiro.” A notícia um tanto poética publicada na Folha de S.Paulo do dia 14 de junho de 1968 contava como médicos de um hospital no Texas enxertaram no peito de um americano de 47 anos o órgão ainda pulsante do animal. O coração bateu um pouco, mas parou. O feito representava um avanço para a popularização dos transplantes de órgãos vitais. A mesma equipe havia tentado quatro anos antes implantar o de um chimpanzé, que nem chegou a bater.

Mas eram outras notícias dos jornais que esquentavam as mãos frias dos paulistanos naquela manhã gelada de junho: o Uruguai declarava estado de sítio, a França fechava associações estudantis depois do turbulento mês de maio, Saigon entrava em estado de emergência e o Brasil fervilhava em protestos públicos contra a ditadura militar. Era a semana que precederia a Sexta-Feira Sangrenta, como ficou conhecida a data em que 48 pessoas morreram em confronto nas ruas – só no Rio de Janeiro.

PRIMEIRA CARTA

O coração do escritor João Antônio estava bem-plantado no peito naquele dia, ou teria saltado da boca, quando escreveu uma carta para a amiga Ilka Brunhilde Laurito, com quem manteve farta correspondência ao longo da vida.

Sabe, eu tenho uma coisa tão grande pra lhe contar, que até estou com medo.

Vou fazer uma comparação para que você entenda. No jogo da sinuca, muitas e muitas vezes, uma partida, um jogo, se resolve através da última das bolas que sobrou na mesa. É a sete, a bola preta. Então, por mais equilibrado, frio, controlado que seja o taco, o jogador sempre treme e não consegue evitar uma tensão de frente, terrível, fatal. É a preta, a bola de maior valor.

Assim estou.

Serei rápido, portanto, como um jogador de sinuca. Dá logo a tacada e pronto. Fecha os olhos. Deu o que deu. O jogo é jogado.

Ilka, uma equipe da Editora Abril inaugurará um caso inédito no Brasil. Eu, João Antônio, serei pago para escrever apenas literatura. E conto, apenas conto. Viverei profissionalmente de minha literatura.

Chore, mulher, chore, que eu já chorei.

O que foi que domou os leões, que dobrou as hienas e que enterneceu os vampiros?

Terá sido esta minha pureza, este meu quê retirado do mundo, esta vontade representada de me botar inteiro no papel, este sentir estranho que ultrapassa todos os dados e informes oficiais? Ou este amor à palavra, esta gamação pelo homem, este dar-me sem conta, quando escrevo contos?

Eles mesmos, os donos do dinheiro, concluíram que o João Antônio não nasceu para reportagens, artigos ou outras classificações jornalísticas. Eles concluíram que eu sou para escrever contos. Sem rédeas.

(…) Mas não estou feliz. Há uma dor serena no meio de mim, roendo. Eu estou diante das minhas tarefas religiosas. Eu vou me servir. E não será fácil.

Espera das esperas, humilde espera das esperas, enfim o tempo passou, os relógios andaram, o momento chegou.

(…) Inauguro no mês de junho de 1968, aos trinta e um anos de idade, algo que, cheio de medo, espero merecer. Vou viver de literatura.

Não conto aos quatro ventos. Duas pessoas sabem disso. Minha mulher e você, Ilka. Porque, à minha maneira, eu tenho muito medo da inveja e da minha própria encabulação.

João era um bom autor de cartas. “Quando eu morrer, meus amigos de fé herdarão minhas cartas. Tomara fiquem ricos”, escreveu ele, em exemplar escrito ao escritor Jacomo Mandatto, umas das 213 analisadas por Telma Maciel na tese de doutorado Posta restante: um estudo sobre a correspondência do escritor João Antônio, defendida na Unesp em 2009. “As cartas do contista paulistano são exemplares, uma vez que permitem ao pesquisador de sua obra entender como se dá seu projeto literário – pois este é, em geral, o tema abordado pelos correspondentes – e, ao mesmo tempo, notar que elas se configuram, muitas vezes, como peças literárias independentes”, analisou ela.

O pequeno feixe de cartas trocadas com Ilka entre 1968 e 1969, analisadas aqui, ajudam a entender como o escritor João Antônio atravessou o conturbado ano de 1968, um marco na sua trajetória. Ano em que seu projeto literário experimentou o céu e o inferno num intervalo de poucos meses, culminado por um dezembro de Ato Institucional Número Cinco, e no qual – soubemos apenas em outubro de 2017 – deixou um conto inédito tomando poeira na gaveta por quase 50 anos.

SEGUNDA CARTA

No dia 1º de julho de 1968, João Antônio reiterava seu êxtase a Ilka:

Estou a serviço de mim mesmo. Alguém, em letras, neste país de misérias, já terá tido tanta oportunidade?

Você, falando claro, mais do que ninguém, é a pessoa com quem eu devo repartir o meu modo de felicidade. Chego a um ponto onde se está absoluto, acima dos títulos, dos prêmios. Meu Deus: EU SOU UM PROFISSIONAL QUE ESCREVE LITERATURA. Conto. Meu conto. Bom ou mau – meu. Eu ali, no papel. Sem nenhuma vontade de escrever para outros, antes de mim.

Antes que o leitor o acuse de insensibilidade com a causa política, de alienar-se num país que ruía – medo que talvez fosse o do próprio escritor, ao lançar a frase “não conto aos quatro ventos” –, vale lembrar que João estava imerso na revista Realidade. À altura daquela missiva, acabava de voltar de uma temporada no Porto de Santos para escrever uma reportagem sobre a rotina do maior cais da América Latina. O texto seria publicado em setembro de 1968 com o título Um dia no cais. Entrou para a história do jornalismo e da literatura como o primeiro conto-reportagem brasileiro.

O menino equilibra a sacola na bicicleta. Manhã cedo. A rua é doméstica.

De longe em longe, uma locomotiva a óleo diesel apita, modorrenta, e vem furando para as luzes na zona do cais.

– Epa!

Um menino branco se esforça, sobe do selim para o cano, mete os peitos contra o guidão, se enverga, equilibra a sacola na bicicleta e corta de fininho o cais. Vai que vai embora. Está quase sozinho com as luzes no comprimento de paralelepípedos, gozando nas curvas. O menino mais o seu calção e a sua japona, seu cabelo cortado rente, sua campainha, trim-trim nas esquinas que atravessa.

Cinco da manhã. As vassouras de piaçava correm nas mãos dos dois garçãos, peitos de fora, calças arregaçadas, tamancos. Batem, esfregam o chão da calçada do Bar Café Restaurante Chave de Ouro.

A cidade, os prédios e os morros dormem de todo. Cais não dorme. Não se apaga. Lá pelos cantões, um que outro olho aceso fica no rabo da manhã. E fica.

Ao ler o texto antes de ir para o copidesque da revista, o colega de redação Woile Guimarães deixou um bilhete sobre ele:

João Antônio

Cabei de ler o cais, sô. Nada de embromação, só coisa linda de doer escriturada por lá. Puxa vida, deu uma vontade lôca de te abraçar e saber escrever desse jeito bonito assim.

Guima – 15-8-68

Poético demais para a reportagem, verídico demais para a ficção. O cais, esse espaço que já não é terra e ainda não é mar, um entrelugar que também é um não lugar, como propôs Marc Augé, espaço de fluxo de pessoas, trabalhadores e mercadorias, com códigos próprios de tradução e convivência. Um entrelugar contado por um entregênero, o conto-reportagem. E João Antônio, um que outro olho aceso no rabo da manhã, a escrever sobre sua alegria aos amigos.

Professora e poeta premiada, Ilka era uma amiga de longa data. Foi ela quem ajudou João Antônio a reescrever Malagueta, Perus e Bacanaço de cor, depois que um incêndio na casa dos pais de João destruiu os originais. Só restaram alguns trechos transcritos em cartas para Ilka. Tragédia que quase pôs tudo a perder, e tudo era muito: Malagueta, Perus e Bacanaço, a estreia literária de João Antônio, em 1963, quando tinha apenas 26 anos. Reescrito no desespero, levou de cara dois prêmios Jabuti, um feito inédito na literatura brasileira até então. Fazia todo sentido que fosse ela a “terceira pessoa a saber” que o autor daquele conto se preparava para ingressar de vez na carreira de escritor.

Logo depois de Um dia no cais, empolgado com a nova função, mas agitado com aquele 1968, ocorreu a João uma história sobre um sujeito comum que entrava para a luta armada. Deixava para trás a contemplação quase idílica à beira do porto e mergulhava no conflito. Pulou de cabeça na transição de Júlio, seu novo personagem, que carrega o amigo de trabalho Jonas para o front. E de repente se punha a falar de aparelhos, armas, ataques. Nascia o conto Dia de bomba, que jamais chegou a ser publicado, e só foi revelado em 2017, durante um seminário na USP que celebrava os 80 anos de nascimento de João Antônio. Júlio também é o nome do pesquisador da UFSCar que encontrou o texto inédito.

Dividido em 10 dias, tempo em que Jonas decide jogar uma bomba no meio de uma ação tática contra os militares, o conto é um achado que enriquece ainda mais a fortuna crítica do escritor. Justamente por ser a primeira vez que João Antônio leva seus merdunchos às vinhas da ira.

Júlio tem amigos como ele, que vou conhecendo aos poucos, nos nossos encontros, nos botequins, na casa de um, de outro. Parecem muito comuns por fora, mas são finos por dentro. Um pessoal que vive com ideias impertinentes, além de muitas ocupações depois do trabalho. É um tal de fazer curso, discutir isso e aquilo. E me parecem importantes. Alguns conhecem até países estrangeiros. Claro que não entendo muitos assuntos que eles conversam, principalmente certas palavras. Mas num ponto estou de acordo e eles me são muito agradáveis – a vida precisa melhorar.

E já que os graúdos não fazem nada, alguém dos miúdos, como eu e os outros, deveríamos nos mexer.

Quarto dia.

Hoje é sábado, não há expediente lá no escritório e eu pulei mais cedo. Quando a mulher me perguntou se eu não ia ajudar a fazer a feira, fui dizendo que estava comprometido com campeonato de malha. Mas me levantei e fui para a estrada onde o Júlio me esperava com o volks. Almocei e conheci o sítio deles, onde costumam se encontrar aos sábados e domingos, a turma reunida. E não são poucos. Há pessoas de diversos padrões, uns têm carro, outros não. Mas nas opiniões e nas ideias, está todo mundo de acordo. Pessoal calmo, estranho, muito diferente dos que conheço por aí, que quando falam em política e governo é para malhar, malhar e ficar por isso mesmo. Havia uns trinta sujeitos, todos com a cabeça no lugar, do tipo de Júlio. Mas ele me garantiu que, no todo, eram muito mais de trinta. O grupo, espalhado por todos os cantos da cidade, já anda beirando as quinhentas pessoas. E rematou, me cutucando:

‒ E você, Jonas, já é um dos nossos.

O tema lhe era muito estranho: em toda sua obra – desde a estreia, em 1963, com Malagueta… até o último livro editado, a coleção de perfis culturais Dama do encantado, de 1996 –, nunca havia usado a ficção para o enfrentamento político. Talvez, se tivesse tido tempo para pôr em prática a chance de só escrever contos na revista Realidade, João Antônio não teria desistido da ficção por tantos anos, como fez, até 1975, quando finalmente publicou seu segundo livro, Leão de chácara.

“O conto estava numa caixa com outros textos datiloscritos do escritor, nada que chamasse a atenção. Achei que fosse alguma matéria para jornal. Daí me deparei com o conto, escrito em papel de pauta da Editora Abril. Muito possivelmente, o conto não saiu por conta da situação política. A última reportagem assinada por ele na Realidade foi O pequeno prêmio, sobre as corridas de trote em São Paulo. Em dezembro de 1968, mês do AI-5. A equipe foi, como se sabe, dissolvida depois do ato”, comentou Julio Cezar Bastoni da Silva, pesquisador da UFSCar que encontrou o material inédito, na ocasião da descoberta.

Arquivo Cedap/Unesp

TERCEIRA CARTA

Se as cartas de junho tinham esperanças de braços erguidos, as que escreveu à Ilka, posteriores ao AI-5, são de profundo desalento. A vontade de deixar São Paulo e voltar ao Rio é o ímpeto que sobra. Em 19 de dezembro de 1968, diz ele:

Suas cartas. Sua carta, agora de 8 de dezembro, teve, como muitas outras e outras cartas suas, o poder de me tirar do marasmo, do choque. E desanuviar, bastante mais do que posso, a perspectiva sombria, ou antes, a inteira falta de perspectiva que está jogada sobre mim. Pesam sobre mim, agora claramente, responsabilidades outras, fundas, irredutíveis. Um homem como eu não pode deixar de se sentir profundamente amargurado num fim de ano como este, depois do governo deste país desfechar algo chamado Quinto Ato Institucional.

Nesta São Paulo apressada, das mil complicações industriais e dos seiscentos e não-sei-quantos problemas, inevitável é a indiferença com que o povo recebe uma medida do tamanho (do) país, um retrocesso de alguns decênios, um desastre total.

Mas eu não posso ficar indiferente. Com amigos na cadeia, com a peia, com a amarra, o tacão da censura oficial sobre tudo o que daqui pra frente redigirei (o verbo é certo, que escrever, para mim, é outra coisa).

Não estou exatamente revoltado. Estou é triste, amargurado, sem motivações, uma vontade desmaiada de xingar.

Não posso terminar bem um ano, quando sei claramente que o que vem aí será pior.

“Uma vontade desmaiada de xingar.” O AI-5 era uma bigorna: “o tacão da censura oficial sobre tudo o que daqui pra frente redigirei”, “que escrever, para mim, é outra coisa”. Mesmo sem que ele mencionasse, agora se sabe que o conto Dia de bomba já estava interditado na gaveta, um prenúncio dos dias que viriam.

QUARTA CARTA

Em 3 de fevereiro de 1969, João manda outra carta-bomba à Ilka:

Atravesso fase péssima, minha amiga. Sobrecarregado de problemas, probleminhas e problemões. Vivo meio tonto. E, falando claro, caí numa maré de má-sorte.

Vivo uma época difícil, em que viver, no mundo todo, deve implicar um ato que angustia, atemoriza, acovarda. Há um clima de negatividade no ar, com esperanças de braços caídos, atmosferas negras.

(…)

Não adianta sentir nojo das corriolas que mandam na imprensa de São Paulo. Eles estão com a bola branca, como diria um jogador de sinuca. E matarão a minha bola, no momento mais estratégico do jogo. Aí, a partida acaba e eles ganharam. São muitos, de muitos lados, e estão dispostos a qualquer tipo de joguinho ladrão.

Mas lutarei com as armas que tenho. E, minha amiga, ainda quero fazer algo tão independente, que deixará toda essa gente sem me entender.

E não farei para espantar ninguém.

Lembra-se, há alguns anos, quando lhe disse, que havia o momento em que o escritor tinha de voltar as costas à literatura? Faz muitos anos, minha amiga.

Parece-me que é chegada a minha vez de abandonar quase tudo. Viver outra vida. Atirar-me de cabeça a outra coisa. Como no tango de Discépolo, amiga, ‘saberás que tudo é mentira, saberás que nada é amor; gira, gira’.

(…)

Não posso viver como o grande texto, o excelente repórter, o ótimo redator, um dos maiores contistas nacionais. Já não sou criança e já não estou em tempos de cigarra cantadeira.

A esperança de braços caídos.

Naquela quarta carta, João abdica da carreira de escritor e anuncia o longo inverno da “cigarra cantadeira”. Até 1975, não publicaria mais nenhuma ficção, só reportagens, tão fartas e em tantos veículos, que até hoje seus pesquisadores penam para mapeá-las. João adorava o Rio, mas voltar àquela época era assumir uma derrota imensa, que cobraria seu preço.

Ilustração: Luísa Vasconcelos

QUINTA CARTA

Dois meses depois e já escrevia de Copacabana:

Dizia eu do meu desânimo. E não quero repeti-la, embora, pelo jeito, ela tenha se perdido.

Deixa pra lá. Um desesperado, silente, irremediável deixa pra lá. À carioca, sabe?

Bem. Assumo a vida. Assim mesmo. Frustradora, não fazendo graça ninguém. Que fazer? Eu sou um homem. Assumo a vida. Se eu fosse mais homem, muito mais, ah. Então, assumiria mais que o sustento e os destinos de meu filho. Assumiria o País todo, o Continente, como Ernesto Guevara. O único total, Homem.

Quero escrever-lhe pouco, pouco. Reclamismo não interessa, não é de fé.

A vida vai. Meu filho fez dois anos hoje, 4 de abril. Forte, inteligente. Minha mulher está bem. Eles me dão muito.

Faz quinze dias que funciono profissionalmente no Rio. Largo, outra vez, esta cidade. Fui contratado por Manchete. Minha aventura na Editora Abril teve fim. Mudarei logo. Estou lá e minha família aqui; estou tomando pé para me mudar.

Não quero fazer juízo apriorístico, já não sou criança e nem me sinto um rapaz. Mas eu insisti, até onde um homem como eu pode insistir, eu insisti. Mais, seria teimosia. São Paulo não deu pé. Ponto.

“Ponto.”

As cinco cartas trocadas com Ilka naquele período ajudam a entender essa virada da sua trajetória – a alegria interrompida, o exercício da ficção de forma livresca, que voltava às amarras do jornalismo. Uma virada que pode ter acionado o ressentimento que ele demonstraria até o fim da vida.

“Esse período de pouco menos de um ano na trajetória de João Antônio é crucial. Além de explicar a falta de publicações até 1975, define seu percurso posterior, tanto pela questão da profissionalização do escritor, que ele sempre lamentou não ser possível no país, como explora em Abraçado ao meu rancor, quanto por mostrar a verdadeira conexão que ele teve de fazer, obrigatoriamente, entre literatura e jornalismo, que nunca deixaria de acompanhar sua obra”, analisa Júlio, que trabalha com as cartas de João em seu pós-doc.

Naquele fevereiro escaldante de 1969, quando montava casa em Copacabana, João Antônio voltaria ao ramerrame do jornalismo diário, seguindo um calendário político que o açodaria a ponto de provocar uma internação forçada no Sanatório da Muda, na Zona Norte do Rio, em 1970 (e que lhe renderia outros feixes de cartas).

Quase 50 anos depois, o conto seria encontrado. João Antônio também: no mesmo seminário que celebrava seus 80 anos, na USP, em outubro de 2017, jovens participantes anunciavam a edição tardia de uma biografia, um documentário sobre o período em que o autor viveu no Paraná e novas edições de sua obra, incluindo, finalmente, Um dia de bomba.![]()

MARIANA FILGUEIRAS é jornalista carioca, mestranda em Letras, no qual pesquisa a obra de João Antônio.