“Eu não ouço música. Gosto mais do silêncio”

Grande nome da música erudita, autor de estudos como 'Música, maestro! – Do canto gregoriano ao sintetizador', Júlio Medaglia critica o que chama de “oportunismo” da indústria cultural

TEXTO Marcelo Abreu

01 de Setembro de 2015

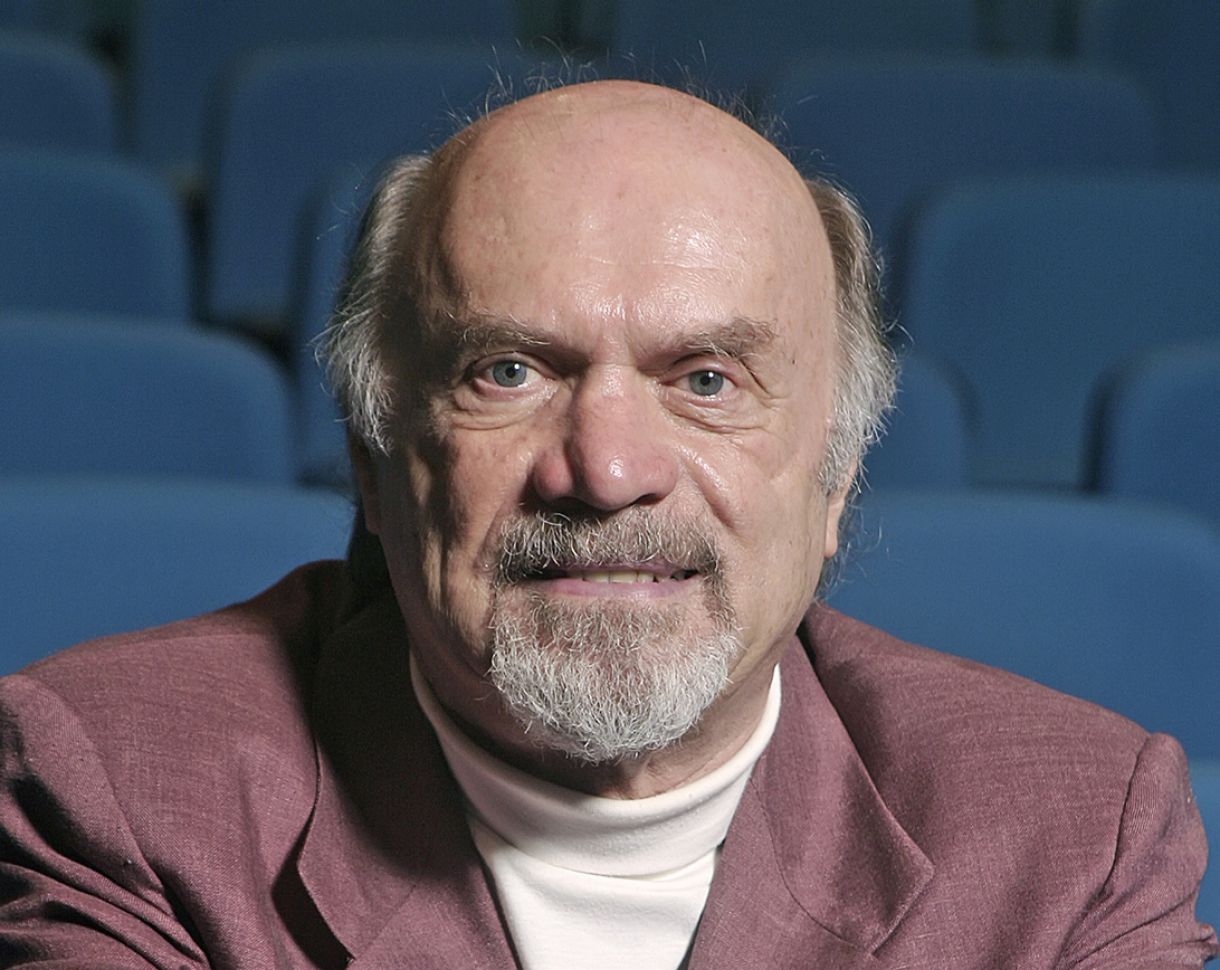

Júlio Medaglia

Foto Arnaldo Pereira/Vialux

O maestro Júlio Medaglia tem sido, nos últimos 50 anos, mais do que um dos principais nomes da música erudita no país. É também um estudioso e pensador da cultura, crítico ferrenho da indústria do entretenimento e dos modismos que dominam o mercado musical.

Aos 76 anos, Medaglia divide seu tempo entre trabalhos de composição e regência – colabora regularmente com orquestras de países como Alemanha, Itália e Hungria –, e seu trabalho na Rádio Cultura FM de São Paulo, em que mantém um programa diário de música erudita, o Fim de Tarde. Além disso, a TV Cultura leva ao ar, semanalmente, o programa Prelúdio, no qual ele apresenta jovens solistas tocando junto a orquestras sinfônicas. Mas seu currículo inclui também o envolvimento com festivais de música popular, nos anos 1960, uma vasta produção de trilhas sonoras e a participação como arranjador nos discos do Tropicalismo.

Júlio Medaglia nasceu na capital paulista, começou a tocar violino por acaso e teve aulas de regência com o maestro alemão Hans-Joachim Koellreutter, da Escola Livre de Música São Paulo. Estudou também na Alemanha, onde manteve contato com Karlheinz Stockhausen e Pierre Boulez, dois nomes fundamentais na música erudita contemporânea. É autor de livros como Música impopular, sobre as experiências de vanguarda no século 20 e Música, maestro! – Do canto gregoriano ao sintetizador, no qual traça um panorama amplo da história da arte.

Nesta entrevista à Continente, realizada numa sala de trabalho na Rádio Cultura, o maestro fala sobre o estado atual da música brasileira e sobre sua relação com o Tropicalismo. Faz críticas a expressões jovens como o hip-hop e o funk carioca. Elogia a cultura popular de Pernambuco e ressalta o papel nobre dos artistas negros no Brasil.

CONTINENTE Sempre que se fala de música clássica, as pessoas se referem a grandes nomes como Bach, Mozart, Beethoven, e muito menos aos compositores do século 20. Por que os trabalhos mais recentes não tiveram popularidade nem entre o público erudito?

JÚLIO MEDAGLIA Não é tão fácil substituir um valor cultural como é substituir um valor material. As coisas da alma têm a ver com o lado emocional, sentimental, com as vivências pessoais. O século 20 correu depressa demais, do ponto de vista material. Essa velocidade não foi acompanhada do ponto de vista espiritual. Existiram também vários equívocos no século 20. Algumas coisas não chegaram a ser populares porque funcionaram experimentalmente num determinado momento, tiveram muito sentido na época para abrir a percepção das pessoas, mas não se consolidaram como uma nova linguagem. A linguagem do ocidente é a harmonia tonal, baseada no dó maior. De repente, chegaram o Schönberg e o Webern e disseram: “Vamos jogar fora esse idioma e construir outro”. Todo mundo teria de aprender um novo idioma para fazer uma nova música. Isso não acontece assim tão repentinamente. Você não pode chegar e apagar toda uma tradição que tem a ver com experiências.

CONTINENTE O senhor começou tocando violino. Qual o seu instrumento preferido hoje, em termos de sonoridade e expressividade?

JÚLIO MEDAGLIA Nenhum em especial. O que me fascina é, quando a gente compõe alguma coisa, procurar tirar efeitos dos instrumentos. Aliás, a maior parte do que tenho feito em composição nem é para violino, é para instrumentos de sopro, os metais. O pessoal das orquestras que eu vou reger fora do Brasil sempre me pede músicas brasileiras com elementos nacionais ou da América Latina e, em geral, eu faço para metais. Comecei na infância, na Lapa, quando uma empregada veio morar na minha casa e trouxe um violino. Comecei a brincar, me apaixonei pelo instrumento e fui estudar música. Foi quando conheci Koellreutter e Damiano Cozzella, o pessoal da Escola Livre de Música. A gente deslanchou para um universo musical bem mais amplo e aí deixei de tocar. Hoje, o prazer é trabalhar com a sonoridade. É aquela mesma história: pensaram que essa sonoridade ia ser jogada no lixo, quando chegaram os instrumentos eletrônicos. E, no entanto, o tempo foi passando e voltaram as fontes antigas.

CONTINENTE Depois de uma relação próxima com a música popular nos anos 1960, o senhor escuta hoje esse tipo de música?

JÚLIO MEDAGLIA Não. Aliás, eu não ouço música (risos). Eu gosto mais do silêncio. A gente tem a música na cabeça, então fica ouvindo internamente. A relação com o popular foi uma coisa acidental. Caetano Veloso foi assistir a uma peça de teatro de Bráulio Pedroso, com Cacilda Becker e Walmor Chagas, para a qual eu tinha escrito a música. E Caetano me pediu para escrever um arranjo para Tropicália. Aí iniciamos aquele movimento que foi enriquecedor porque trouxe muita coisa para a música popular. Ela deixou de ser uma melodia para ser um caldeirão fervilhante de componentes culturais.

CONTINENTE O senhor tem sido um crítico do estado atual da música popular brasileira. Em que momento o popular de qualidade perdeu espaço para o comercial sem qualidade?

JÚLIO MEDAGLIA O que aconteceu é que a indústria cultural cresceu demais e todas as facilidades para se produzir ficaram ao alcance de todos. Qualquer idiota compra uma guitarra numa loja por aí, chega em casa e faz um escândalo. Acha que está fazendo a melhor música do mundo, com dois acordes. Além disso, como não pode parar de funcionar, a indústria inventa os seus monstros, os seus ídolos, coloca um efeito aqui outro ali, cria bobagens e joga no planeta. Os países mais poderosos infestam o mundo de uma cultura pop padronizada. Em parte, a culpa é dos artistas que não souberam enfrentar essa avalanche industrial. Infelizmente, chegou ao ponto de os meios de massa se fecharem para a música inteligente. Não há mais nada, só em uma ou outra emissora a gente ouve alguma coisa possível de ser ouvida. O resto é porcaria, não só no Brasil. É no mundo inteiro.

Maestro Spok. Foto: Divulgação

CONTINENTE Desde que o senhor começou a fazer essas críticas, nos anos 1980, a coisa parece ter piorado. O que acha de estilos recentes como o sertanejo universitário, o technobrega, o funk carioca, o forró estilizado, o hip-hop da periferia?

JÚLIO MEDAGLIA Eu acho que esse movimento de funk, rap, hip-hop etc. é consequência de um colonialismo subcultural que o Brasil vem assimilando. A música de periferia das grandes cidades norte-americanas, que, na verdade, nem chega a ser música, é feita por pessoas que ficam na periferia puxando fumo e acham que a sociedade está contra elas. Ficam protestando naquela verborragia insuportável. Na realidade, isso acabou criando um mercado que tem força para exportar para a América Latina, e o negro brasileiro está assimilando isso, o que é uma tragédia. Toda a cultura brasileira do início do século 20 para trás era feita por negros. Grandes músicos e artistas eram negros ou mulatos, como no barroco mineiro. Como Régis Duprat descobriu em suas pesquisas na Bahia, no século 18 havia músicos negros que escreviam como Händel. Padre José Maurício Garcia era filho de escravos. Carlos Gomes e Chiquinha Gonzaga eram mulatos. A ausência de maiores conflitos permitiu que esse pessoal praticasse as suas raízes. No momento em que se sofisticaram e passaram a aprender novas formas de cultura, fizeram-no com a maior dignidade. Agora vem esse funk que não têm nada a ver com África, com as raízes. É um “bangue-bangue-bangue”, na base do bate-estaca. Não tem a síncope, não tem o jogo de ritmos. Isso é música pré-bárbara. Infelizmente, como é coisa muito primitiva, é fácil de conquistar qualquer comunidade.

CONTINENTE É possível dizer que a revolução tecnológica, que facilitou muitas coisas, teve, então, um reflexo negativo na qualidade?

JÚLIO MEDAGLIA Roquete Pinto, quando criou a rádio no Brasil, instalou antenas no Corcovado e começou a distribuir rádios pela cidade. Começou a colocar sinfonias e óperas no ar, e se pensou que a cultura de graça ia chegar à casa das pessoas. Foi um engano da parte dele, que era um homem bem-intencionado, um grande brasileiro e humanista. É difícil implantar valores musicais. Eles dependem de certa vivência que precisa ser elaborada com algum tempo. Aconteceu uma coisa muito curiosa. No final do século 19, as coisas relacionadas à tecnologia não iam mais adiante porque o ser humano achava que, depois que a revolução industrial estava cristalizada, tudo já havia sido inventado. O barato era a loucura, a criatividade, a belle époque, a art déco, a art nouveau, as ideias, a beleza, o charme, a felicidade cultural do ser humano. A tecnologia não tinha futuro. Ninguém levava o Henry Ford a sério nem dava dinheiro para produzir automóveis em linha. Os irmãos Wright, um ano antes de Santos Dumont levantar voo em Paris, disseram que ia ser preciso mil anos para o homem sair do chão com suas próprias forças e voltar para o mesmo lugar. O departamento de patentes dos EUA fechou em 1898 porque não havia mais nada a ser inventado. De repente, inverteu-se a coisa. Chegamos ao final do século 20 com a tecnologia explodindo, coisas que ninguém imaginava começaram a acontecer, invenções de todos os tipos. E, na área cultural, nada. Depois da segunda metade do século 20, não se conheceram novos estilos, tendências, vanguardas, caminhos, apesar de toda a tecnologia.

CONTINENTE O que o senhor pensa do modelo de incentivo à cultura no país?

JÚLIO MEDAGLIA Acho que falta no Brasil uma visão mais global da situação do consumo da cultura. É um país que tem ideias próprias muito grandes, uma musicalidade fora do comum. Pernambuco é o estado mais musical do Brasil. Mas industrializar esse potencial que temos é uma coisa muito difícil. Seguramente, deve ter músicos deslumbrantes aí pelo Brasil. No interior de Pernambuco, por exemplo, vi em minhas pesquisas, várias vezes, gente que você fica babando com o que eles fazem com uma caixinha de fósforo na mão. A questão é como transformar essa cultura espontânea, essa matéria-prima, numa coisa elaborada, num produto de exportação. Hoje há o Spok, uma coisa que não tem no mundo nada parecido. O Brasil devia pegar esse pessoal, botar num avião e falar: “Vocês vão ficar 10 anos tocando no mundo inteiro, entortando a Inglaterra com a música que fazem”. No entanto, pouco se sabe dele aqui no sul. Vejo coisas pontuais com o vale-cultura, mas ninguém tem visão de conjunto, do que seria a função de Estado no dia de hoje. A função do Estado não é criar cultura. Mas, de repente, a sociedade está sendo massacrada por uma indústria medíocre e é preciso tomar uma posição. Eu pensei que, com esse negócio de música nas escolas, os molequinhos iam ouvir outros tipos de sons, o professor ia levar uns vídeos para ele ouvirem Beethoven, banda de pífano de Caruaru, Edu Lobo, música chinesa, tudo, para eles perceberem que existe um mundo cultural gigantesco. Mas não vejo nada até agora.

CONTINENTE A indústria cultural não acaba se apropriando de recursos públicos que deveriam ser destinados a estimular uma cultura de qualidade?

JÚLIO MEDAGLIA A indústria cultural se apropria de qualquer coisa. Ela quer é ganhar dinheiro. Quando surgiu, esse setor tinha dignidade, as rádios do Recife, da Bahia, do Rio, tinham orquestras sinfônicas, os diretores artísticos eram nomes como Claudio Santoro e Radamés Gnatalli. A própria Radio Jornal do Commercio tinha orquestra sinfônica, Guerra Peixe regia, faziam coisas maravilhosas. Músicos de primeiríssima qualidade estavam misturados com a música popular para oferecer ao público uma coisa de alto nível. Hoje, é na base do “vamos ganhar dinheiro com qualquer coisa”.

CONTINENTE Apesar de tudo, como explicar a existência também de um grande interesse pelo estudo da música erudita e de um bom mercado para os músicos?

JÚLIO MEDAGLIA Existem muitos movimentos sociais que levam a meninada a estudar instrumentos clássicos, o Projeto Guri, o de Heliópolis, o do maestro João Carlos Martins. Existem em Pernambuco, no Ceará, em Campos dos Goytacazes (RJ), em Poços de Caldas (MG). Isso é bom porque, mesmo que o cara faça rock ou bossa nova, a música clássica traz um know-how, um artesanato da criação, um refinamento, e depois cada um faz o que quiser na vida. ![]()

MARCELO ABREU, jornalista, autor de livros como De Londres a Kathmandu e Viva o Grande Líder - Um repórter brasileiro na Coreia do Norte.