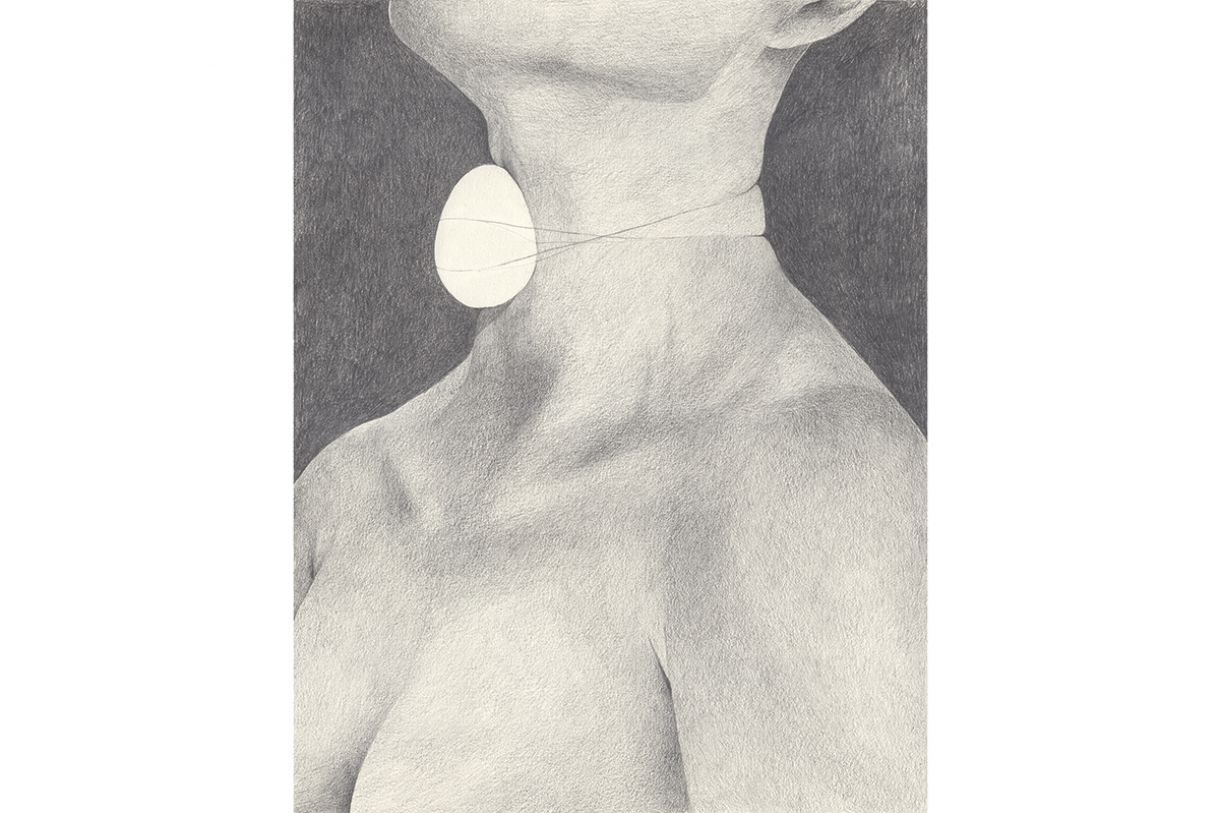

Imagens para uma maternidade falível

TEXTO LUCIANA VERAS

ILUSTRAÇÕES CLARA MOREIRA

05 de Maio de 2020

Ilustração Clara Moreira

[conteúdo na íntegra | ed. 233 | maio de 2020]

contribua com o jornalismo de qualidade

Eu estava na Alemanha, cobrindo pela primeira vez a Berlinale – Festival Internacional de Cinema de Berlim para a Continente, quando a fagulha inicial para o que se tornaria este texto me atravessou. Era um domingo, 18 de fevereiro de 2018, e não lembro se ainda era de manhã ou já chegara a tarde, tanto porque estar em um festival é desnorteador para horários e afins como porque, com o fuso europeu de cinco horas à nossa frente, podia ser manhã ou tarde, a depender da nacionalidade do relógio. A sessão para a imprensa do longa-metragem italiano Figlia mia tinha acabado no Berlinale Palast e eu havia corrido, enxugando algumas lágrimas, até o hotel Grand Hyatt, onde se concentravam as atividades jornalísticas, para chegar à entrevista coletiva com a equipe do filme de Laura Bispuri.

Minha filha (o título com o qual foi lançado comercialmente no Brasil, oito meses depois) se passava na Sardenha, ilha mediterrânea com mais de dois mil quilômetros de praias paradisíacas. Para seu enredo, contudo, pouco importavam o mar ou as enseadas, e, sim, o triângulo dramático estabelecido entre a menina Vittoria (Sara Casu) e as duas mulheres que, ao longo daquela narrativa, ela viria a chamar de mãe – Tina (Valeria Golino), que a criara com devoção, e Angelica (Alba Rohrwacher), de quem era o fruto do ventre.

Quando conhecemos Vittoria, ela dorme no mesmo quarto de Tina e seu cabelo ruivo a diferencia das outras garotas, que a rechaçam. Quando Vittoria conhece Angelica, ela está se atracando com um homem nos bastidores de um rodeio. A criança se assusta, mas também se fascina, e aquela cena não a impede de procurar a companhia de Angelica em outros momentos. Daí, quando Tina descobre que sua filha tem visitado a mulher que, quase 10 anos atrás, havia lhe dado seu bebê, temos uma conjuração melodramática com a intensidade do neorrealismo italiano, fotografada em matizes quentes por uma câmera epidérmica, quase colada no suor daquelas três protagonistas.

Perguntei a Laura Bispuri e às atrizes como tinha sido a dinâmica no set. Suas colocações saciaram minha curiosidade jornalística. “Tentamos criar uma mise en scène como se fosse um balé, em que a câmera não fosse intrusa naquela coreografia em um ambiente marcado por três pontos de vista. Incentivei e encorajei a liberdade para que elas seguissem seus instintos... Assim poderíamos nos despir de tudo e nos aprofundar nas emoções mais puras”, me disse a cineasta. “Mesmo já tendo trabalhado com Laura em Vergine giurata, foi uma verdadeira aventura, um salto no vazio, uma investigação em um território desconhecido que, confesso, tive medo de fazer, mas eu sabia que, quando saltasse, ela estava lá para me pegar”, completou Alba. “Desde o primeiro dia de filmagens, havia um ambiente de confiança mútua, em que poderíamos sempre dizer a verdade”, emendou Valeria.

De fato, havia muita emoção e verdade no filme e para além dele; naquele momento, era perceptível o vínculo afetivo forjado entre aquele trio e entre elas e Sara, que não subiu à mesa da coletiva, mas estava no salão e foi apresentada e muito aplaudida. No entanto, foi a resposta da diretora à indagação de uma mexicana que me fez chorar pela primeira vez em uma entrevista coletiva, quase duas décadas após ter começado a frequentá-las, ainda como estagiária do Cinema 11, programa da TV Universitária. A periodista não se identificou na hora, como constato ao rever a gravação dois anos depois, então não consigo nomeá-la. Porém, ao enunciar sua questão, voltada para descobrir a origem de Minha filha, ela foi hábil o bastante para, em inglês, reivindicar a gênese da “nossa cultura”, referindo-se à “América Latina e também à Itália”, e afirmar que “a mãe é tudo para nós, é a figura mais importante no nosso desenvolvimento”.

“Quando eu tinha 20 anos, uma amiga muito próxima me disse uma vez que queria ter sido adotada por uma outra mãe. Isso ecoou dentro de mim e comecei a olhar para essa probabilidade – uma filha que queria ser de outra mãe. Essa é uma perspectiva ancestral, arcaica até... Aparece na Bíblia, com o rei Salomão, que tinha duas mães; aparece em Bertold Brecht também, é algo muito antigo, mas é um tema universal. O que eu queria, na verdade, era investigar a maternidade para uma mulher contemporânea, desconstruir a imagem de uma mãe perfeita, que é sempre idealizada na Itália e também em outros lugares. Eu queria representar uma mãe imperfeita, inadequada, mas com muita verdade e muita beleza nessa sua imperfeição”, devolveu Laura Bispuri.

Aquilo me comoveu muito. O exercício da maternidade é complexo em sua essência (não por acaso, foi e ainda é pedra angular da psicanálise), e decerto também muito idealizado. O que se espera de uma mãe em 2020? Talvez a sociedade ainda nos exija índices para a obtenção de um certificado de canonização, como se a nossa vida tivesse que refletir a imaculada concepção de Maria, a mãe de Jesus, que só existiu para gerar, sem sexo, o filho que redimiria toda a humanidade. Em Berlim, a um continente e um oceano de distância de Olívia, minha filha de seis anos à época, eu me sentia muito mais próxima de Angelica e Tina, as mães de Minha filha, do que de qualquer acepção católica.

Nunca pudera, por exemplo, ouvir algo de John Cassavetes a respeito da composição que Gena Rowlands fez em Uma mulher sob a influência (A woman under the influence, EUA, 1974), no qual interpreta Mabel, uma mãe de três crianças cuja instabilidade convence Nick (Peter Falk), seu marido, a interná-la em uma clínica psiquiátrica. Até porque ele morreu em 1989, quando eu tinha 10 anos e nem sonhava em ser jornalista. No entanto, fui ao Festival de Cannes, em 2006, e lá pude ouvir Gena discorrer sobre a parceria criativa com Cassavetes, com quem teria quatro filhos e rodaria nove longas. Mas eu ainda não era mãe e o clichê, nesse caso, era verdadeiro: longe dessa experiência incontornável, não retive maiores comentários dela sobre essa que, para mim, é sua maior performance.

Pois, apesar de existir o componente dramático da doença mental, Mabel é o retrato de uma mãe que ama e assusta seus filhos na mesma voltagem. Imprevisível, doce, mercurial, ela se equilibra entre o afeto mais puro e a incapacidade de discernir. Voltei a Uma mulher sob a influência depois de Minha filha, talvez para ratificar a sensação que se desdobraria como semente, e busca, deste ensaio: quais seriam as imagens para uma maternidade falível? Que léxico cinematográfico poderia ser amealhado, a partir de filmes e personagens, para engendrar uma reflexão sobre as contradições de ser mãe?

Porque a assimetria existe em Mabel, em mim, nas amigas que partilham comigo as trocas sobre o que é criar filhas e filhos, nas personagens mais interessantes justamente por enxotar a uniformidade com suas incongruências... A diversidade, o desarranjo, a inconformidade: ser uma mãe que não está “nos conformes”, e, sim, que não se conforma com imposições sociais, uma mãe que reconhece suas limitações sem, entretanto, sucumbir a elas. A maternidade como força, espelho da compatibilidade do “ser mãe” com as outras tarefas indissociáveis do ato de estar viva. “Há três coisas para as quais eu nasci e para as quais eu dou a minha vida. Nasci para amar os outros, nasci para escrever, e nasci para criar meus filhos”, escreve Clarice Lispector, ucraniana-pernambucana, mãe de dois filhos, em uma das crônicas compiladas pela primeira vez em A descoberta do mundo (Nova Fronteira, 1984).

Ela prossegue: “‘O amar os outros’ é tão vasto que inclui até o perdão para mim mesma com o que sobra. As três coisas são tão importantes, que minha vida é curta para tanto. Tenho que me apressar, o tempo urge. Não posso perder um minuto do tempo que faz minha vida. Amar os outros é a única salvação individual que conheço: ninguém estará perdido se der amor e às vezes receber amor em troca”. Nessa mesma elucubração, Clarice patenteia sua opção pela maternidade. “Quanto aos meus filhos, o nascimento deles não foi casual. Eu quis ser mãe. Meus dois filhos foram gerados voluntariamente. Os dois meninos estão aqui, ao meu lado. Eu me orgulho deles, eu me renovo neles, eu acompanho seus sofrimentos e angústias, eu lhes dou o que é possível dar. Se eu não fosse mãe, seria sozinha no mundo”, vaticina.

***

Em Benzinho (Brasil, 2018), o diretor Gustavo Pizzi e a corroteirista e atriz Karine Teles inventam uma mãe, Irene, com quatro filhos homens e a perspectiva do primeiro abandono de ninho: seu mais velho, Fernando (Konstantinos Sarris), recebe o convite para jogar handebol na Alemanha. “Para mim, a experiência da maternidade não tem como relatar, não tem como contar para ninguém, sabe? Só quem vive, quem experimenta, consegue se relacionar com aquilo. No Benzinho, aconteceu de muita gente vir falar isso: ‘Poxa, consegui sentir na pele o que aquela mãe estava vivendo’”, me contou Karine em agosto de 2018.

“Acho que o cinema e a TV, no Brasil, têm a tendência de querer contar histórias extraordinárias, de falar de situações extremas, de pessoas incríveis, e está OK; mas queríamos falar do incrível contido na coisa mais banal, do sensacional que existe no que acontece em todas as casas. Todo mundo espera que um dia seus filhos comecem a sair de casa, e esse é o caminho, mas queríamos falar desse momento absolutamente comum usando o cinema, que, justamente por ser cinema, tem a chance de se comunicar em algum lugar para além da sua linguagem”, condensa a atriz.

No seu caso, para rodar aquele filme, ela ainda teve o desafio de trabalhar com seus dois filhos gêmeos, Francisco e Arthur, que interpretam Matheus e Fabiano, os gêmeos de Irene e Klaus (Otávio Müller). São filhos dela com Gustavo, com quem foi casada. “E Gustavo não queria, porque achava que ia me atrapalhar, talvez fosse muita confusão eu fazer a mãe deles na ficção, mas aí eles começaram a participar das improvisações de brincadeira e aconteceu. Foi muito cansativo para mim, pois filmava com os dois e ficava com eles como Irene, mas na verdade eu filmava muito menos com eles do que com os outros, então depois, quando chegávamos no hotel, eles só queriam ficar comigo”, conta.

Há uma cena em Benzinho em que Irene se irrita, e muito, com o estado de coisas na sua casa sob eterna reforma – sua família, como tantas outras no nosso país, é de classe média baixa e não tem grana suficiente para finalizar a obra, pagar seu supletivo, alimentar toda a prole e ainda se organizar para enviar o primogênito para a Europa. Ela bota um fone de ouvido para ouvir Esôfago, canção do álbum Selvática (2017), da compositora e musicista pernambucana Karina Buhr, e dança com fúria e com ímpeto, como se sua vida dependesse desse breve ritual de soltar a musculatura. “Maternidade? Só tenha se você quiser muito. Eu sei o perrengue que é, é foda. E é para o resto da vida. Não vai mudar”, define.

Em Carta ao filho (Record, 2013), a psicanalista e escritora Betty Milan elabora sobre a separação do seu filho, para quem escreve na impossibilidade de um diálogo: “E agora você não quer falar comigo, não responde aos meus e-mails, não atende o telefone... Como se nossa história não existisse...”. Na verdade, ela há de reconhecer, “o que mais quero é te contentar, porque sem você eu não existo. Onde quer que você esteja, eu estou”. Ninguém ensina a ser mãe é o subtítulo estampado no exemplar de capa azul turquesa, que me foi emprestado por uma querida amiga, psicanalista como Betty, a quem procuro para conversar sobre este assunto. Sim, é verdade, por mais que aprendamos com nossas mães, tias, avós, irmãs mais velhas, ninguém nos ensina, a não ser as próprias crias, com as quais, por muito tempo, dividiremos as borradas fronteiras do ser.

“Sou você, embora você não seja eu. Não é e não pode ser, porque essa é a condição da sua existência. A diferença da relação entre a mãe e o filho e entre dois amantes é que mãe e filho foram Um e precisam se tornar dois, enquanto os amantes querem ser Um e são dois. A mãe e o filho estão fadados à separação, e os amantes, a desejar uma unificação possível”, teoriza Betty. Em uma passagem disponível no seu site, a propósito do livro, ela diz que “Carta ao filho me fez perceber que eu não me reconheço em nenhum modelo de maternidade”. “Para mim, não existe um modelo de mãe ou uma mãe-modelo”, sentencia.

“Mãe-modelo” é uma quimera, ainda mais nos obtusos tempos de pandemia. Um modelo pressupõe bula, as regras do jogo, um manual para o qual seríamos talhadas tão logo decidíssemos engravidar. Não existe esse livreto, é bom avisar, e erros e acertos farão parte da rotina de qualquer mãe. Até D. W. Winnicott, pediatra e psicanalista britânico, considerado uma das vozes mais lúcidas e luminares da psiquiatria e psicanálise infantil, assim testemunha nos trabalhos coligidos em Os bebês e suas mães (Martins Fontes, 2006): “Os conhecimentos teóricos são absolutamente desnecessários, e ao longo de milhões de anos as mães vêm realizando esta tarefa com prazer, e de forma satisfatória. É claro que se pode acrescentar um pouco de teoria ao que é natural, o que será tanto melhor, especialmente se a mãe tiver que lutar por seu direito de fazer as coisas bem e a seu próprio modo, bem como, é claro, cometer erros”.

Vejo Cadê você, Bernadette? (Where’d you go, Bernadette, EUA, 2019) meio por acaso, uma seleção fora da curva no menu do serviço pago da TV por assinatura. Havia perdido o lançamento nos cinemas no final de 2019, mas lera um texto sobre a participação de Cate Blanchett nesse filme do norte-americano Richard Linklater, que tão bem radiografara a passagem do tempo em Boyhood (2015). De qualquer modo, a atriz australiana como mãe era elemento eficaz para me chamar a atenção, mesmo longe do ineditismo. Por exemplo, em Carol (2015), de Todd Haynes, Cate havia interpretado uma mãe cujo desejo por um corpo igual ao seu (Therese, personagem de Rooney Mara) havia sido arrolado como pecado capital, a fim de que ela concedesse o divórcio para o marido traído – no pior dos cenários para a lógica heteronormativa da década de 1950 – por uma outra mulher.

Aliás, a relação entre sexo e maternidade é outro dogma sobre o qual se erigem platitudes e moralismos. “O materno é o grande instrumento de repressão do sexual feminino”, diz o psicanalista italiano radicado no Brasil Contardo Calligaris, em Coisa de menina? Uma conversa sobre gênero, sexualidade, maternidade e feminismo (Papirus 7 Mares, 2019). Isso decorreria da Virgem Maria, claro, que, como sabemos, pariu Jesus sem transar; a construção de uma família, portanto, seria o lençol freático a sustentar essa ideologia. “A família é um instrumento de controle e não se inventou nada melhor até aqui. Entre outras coisas, é o lugar onde a mulher é especialmente recalcada e controlada porque é onde existe a expectativa social de que ela seja mãe e dona do domus”, observa Contardo. Domus, em latim, quer dizer “casa”.

“Acho que essa divisão da sexualidade em mãe e mulher é muito didática, pedagógica e falsa. A vida é bem mais entranhada do que isso”, revida Maria Homem, a psicanalista com quem ele estabelece o intercâmbio argumentativo em Coisa de menina? – livro com que uma amiga psicóloga me presenteia. E é mesmo. Ao revisitar A vida invisível de Eurídice Gusmão, publicado pela autora pernambucana Martha Batalha em 2016, pela Companhia das Letras, o cineasta Karim Aïnouz adotou esse prisma para mirar duas memoráveis personagens femininas, as irmãs Eurídice e Guida. Elas eram alma e esteio para A vida invisível (Brasil, 2019), que deu ao Brasil, no ano em que o governo federal declarava guerra contra a cultura, a inédita láurea máxima da mostra Un certain regard, em Cannes.

Em outubro de 2019, na divulgação de A vida invisível, a atriz Carol Duarte, a Eurídice, aproveitou a piada que a veterana atriz Fernanda Montenegro fizera com a anatomia de Gregório Duvivier, numa entrevista coletiva em São Paulo, para discorrer sobre o que ela tinha como ponto fulcral da sua personagem. Gregório interpreta Antenor, marido de Eurídice, e, na cena em questão, os dois fazem sexo pela primeira vez, pós-casamento, em uma sequência bem-enquadrada pela câmera da fotógrafa francesa Hélène Louvart. É brutal, estranho, constrangedor, até, para Eurídice, e um dos planos é do pênis ereto do ator, o que motivara a blague de Fernanda (que muito divertiu, a mim e a outras mulheres, ao verificar que, ante a sanha conservadora do Brasil, uma octogenária atriz faz um chiste com o tamanho do órgão sexual masculino e embaraça a maior parte dos homens... afinal, o senso comum ensina que mulher, e ainda mais mãe e velha, não pode mencionar o falo que não tem).

“Por que ela tinha que ser mãe?”, dividia Carol. “Eu fui conversar com algumas mulheres que podiam ter sido Eurídice, ou Guida, para tentar entender o porquê daquilo. Talvez ela simplesmente não quisesse ser mãe.” O filme sinaliza para um distanciamento de Eurídice, cujos sonhos de ser uma pianista foram abortados pelo combo matrimônio + maternidade, dos seus filhos. Naquela era do Rio de Janeiro capital do Brasil, anos 1940 e 1950, pré-revolução feminista, ter marido e filhos haveria de ser a prescrição para dosar a vida de qualquer mulher, sem margem para escolha. “Que a mulher sinta um amor mágico, que se instala imediatamente pela cria, por um bebê que é, rigorosamente, um estranho, essa é uma construção radical e altamente ideológica”, nos aponta a psicanalista Maria Homem. Eurídice e Guida padecem dessa “construção radical e altamente ideológica”, tanto em termos do que supostamente devem sentir, como mães e filhas, como no que tange o sexo.

De volta a Cadê você, Bernadette?, a questão é outra. A personagem de Cate Blanchett é a mãe de Bee (Emma Nelson), uma adolescente de 15 anos, e mulher de Elgin (Billy Crudup). Ela vive para a família em uma mansão em Seattle, mas algo não funciona, tanto porque ela parece incapaz de se relacionar com as vizinhas, como porque a casa está prestes a tombar. Bernadette é um gênio, no masculino mesmo, pois é arquiteta brilhante e premiada, mas que se esforça para arquivar o passado em um obscuro nicho da memória, ao qual nem Bee, a pessoa que mais ama, tem acesso.

Há um afrouxamento da tessitura narrativa da obra. Penso como se Richard Linklater houvesse sido obrigado a se afastar da condução cuidadosa e delicada de Boyhood para entregar um produto mais objetivo e direto. O final é estapafúrdio, muito embora guarde semelhanças com o desenrolar da trama da sua matriz literária, escrita pela americana Maria Semple. Bernadette me intriga não por abandonar a carreira para consagrar sua existência à filha (existe uma razão médica, e melosa, para tal), mas por escapar do estereótipo da regular mom. Ela seria “peculiar” demais; ela diverge, ela desequilibra, ela contrasta com o entorno. Ao dirigir com a filha, juntas cantam Time after time, na voz de Cyndi Lauper:

If you’re lost, you can look and you will find me

Time after time

If you fall, I will catch you, I’ll be waiting

Time after time

“Se você estiver perdida, pode olhar e vai me encontrar, a qualquer tempo, se você cair, eu vou lhe segurar, estarei esperando, a qualquer tempo...”, eis uma tradução para os versos. Mas, ao longo de Cadê você, Bernadette?, a impressão que me assoma é de que Bee é a voz a assegurar Bernadette, e não o contrário, que, sim, está tudo bem, se você cair, eu lhe pego. Por vezes, sinto como se Olívia, minha filha, agora já aos oito anos, quisesse me cantar isso. Porque quando o presidente do Brasil entra ao vivo para anunciar a demissão do ministro da Saúde, numa tarde de quinta-feira de abril de 2020, ela é a primeira a ir para a varanda gritar e bater panela, mas se preocupa quando eu assumo a tarefa e gasto minha voz para dizer o óbvio. “Você vai ficar rouca, mamãe, e não quero que você fique rouca”, me sussurra.

Para ela, a mãe afônica é uma configuração fora da ordem. Na minha experiência da maternidade complexa, contraditória, possível e, logo, falível, adubamos a nossa relação como uma via de dependência mútua, cujos nós se afrouxarão, com naturalidade, à medida que ela avance no fluxo dos seus setênios. Ela existe porque eu sou sua mãe. Eu sou mãe por causa dela. Não há como negar isso, já nos lembrava D.W. Winnicott, de novo em Os bebês e suas mães: “A dependência, que é absoluta a princípio, mas caminha gradualmente para a independência, foi aceita como fato e preenchida por seres humanos que se adaptaram às necessidades do indivíduo em desenvolvimento, sem ressentimentos e em função de um sentimento natural de fazer parte, que pode ser convenientemente chamado de amor”.

***

O amor entre mãe e filha em Volver (Espanha, 2006), de Pedro Almodóvar, em que Raimunda (Penélope Cruz) sente falta do cheiro do pum da mãe (Carmen Maura), sem desconfiar que, logo em seguida, aquela que julgava morta haverá de ressurgir. O amor entre Manuela (Cecilia Roth) e Estebán (Eloy Azórin) em Tudo sobre minha mãe (Todo sobre mi madre, Espanha, 1999), do mesmo realizador espanhol, e posteriormente entre Manuela e o outro filho que irá chamar de seu, em uma travessia sobre a vontade de exercer a maternidade para além das convenções. O amor – sua ausência? – entre mãe e filha em Sonata de outono (Höstsonaten, Suécia, 1978), recortado pela pungente necessidade de um acerto de contas entre a famosa pianista Charlotte (Ingrid Bergman) e Eva (Liv Ullmann), acerto esse escrito com crueza e ferocidade, até, por Ingmar Bergman...

Eis uma tríade de filmes que, em determinadas fases da minha vida antes de Olívia, me sugeriram vislumbres da maternidade. Espero um dia poder vê-los com minha filha, assim como vimos, juntas, em uma sala no centro do Recife, Procurando Dory (Finding Dory, EUA, 2016). Aos quatro anos, sentada no meu colo, ela experimentou uma emoção que acelerou seus batimentos cardíacos na sequência em que a desmemoriada peixinha azul vai se aproximando de uma trilha de conchas e, depois, se descobre frente a frente com seus pais, de quem se desgarrara há muito. Olívia chorou, eu também, inclusive quando revi esta animação da Pixar já em 2020, dessa vez sem ela; me tocaram a perseverança daqueles pais, que nunca deixaram de acreditar no retorno da filha, e a lembrança dessa sessão em particular. Um tempo que não volta e a minha própria maternidade em outro estágio cronológico, em uma progressão afetiva, psíquica e, por que não?, cinematográfica.

No porvir, para fruição coletiva no pós-fase crítica da pandemia, irrompem obras que perpetuarão o ato de investigar a maternidade contemporânea. Que fiquem em nosso lume Desterro (Brasil/Argentina, 2020), de Maria Clara Escobar, e Citrotoxic (em finalização), de Julia Zakia. Neles, as mães trafegam na imperfeição; enfrentam as dificuldades muito além da enganadora pureza da idealização. Em Desterro, Laura (Carla Kinzo) se interroga a respeito de sua relação com o marido Israel (Otto Jr.) e decide viajar a trabalho e deixar o filho pequeno com ele; em Citrotoxic, a asma de Serena (Luiza Leblanc) obriga Bianca (Bianca Joy Porte) a negociar a escala de aeromoça e fugir para o campo, onde as duas vão se confrontar com uma vereda de lavouras tóxicas.

“Sinto que as mulheres são muito congeladas em conceitos, como a ideia de ser mãe, por exemplo, quando na verdade na vida não somos um conceito prévio, fixo, estanque”, adianta Maria Clara, que exibiu Desterro em janeiro, em Roterdã, e agora aguarda o desanuvio dessa turbulência em que estamos. “Tentar captar a sensação da maternidade é falar de afeto e também de ambivalência e ambiguidade. E acho que tudo ganha uma outra dimensão pós-epidemia, pois muita gente está se aproximando dos filhos, de uma forma obrigatória, como talvez nunca fosse acontecer”, pondera Julia.

Citrotoxic e Desterro foram os primeiros filmes que vi sob isolamento social e os últimos a que assisti enquanto redigia este texto. Considero bem verdadeiras as mães compostas pelas duas jovens realizadoras brasileiras. Nelas, o risco e a falibilidade se impõem. Nelas, e no ser mãe na contemporaneidade, o afeto está presente, sempre, mas assume contornos distintos, iluminando e se irradiando a partir de outros signos. Um deles é o “do perdão para mim mesma” ao qual Clarice Lispector aludira. “Quem não sabe perdoar, só sabe coisas pequenas” é o desfecho de A desumanização (Cosac Naify, 2014), do escritor luso Valter Hugo Mãe. O livro traça uma relação doída entre a protagonista, uma adolescente de 12 anos que perdeu a irmã gêmea, e sua mãe. É triste e potente, e em mim a frase de VHM cristaliza uma certeza: perdoar-se é algo que nós, mães, precisamos aprender a praticar.

Da Berlim de fevereiro de 2018 para o Recife do abril de 2020, muito se transformou: as palavras quarentena e coronavírus contribuíram para propor novos ensaios da vivência cotidiana, as fronteiras se fecharam, literalmente, porém se abriram na metáfora do autoconhecimento, e mães e filhos anseiam por lapidar sua capacidade de reinvenção. Com força e amor, e mente e coração abertos para que novas imagens nos fecundem, sigamos a resistir, amando e falhando como só as mães sabem fazer.![]()

***

Para Olívia, filha minha, para Guida e Marina, minha mãe e minha irmã, agora a mãe dos gêmeos, para as amigas que partilham comigo a misteriosa viagem na montanha-russa da maternidade.

E para Aline.

LUCIANA VERAS, repórter especial e crítica de cinema da Continente.

CLARA MOREIRA, artista visual.