“Vai trabalhar, Zé Celso”

O testemunho de uma das noites da remontagem da peça 'O rei da vela' (Teatro Oficina, SP), sob o olhar de um Brasil 'atual', 50 anos depois da primeira e histórica encenação

TEXTO MATEUS ARAÚJO, DE SÃO PAULO

16 de Abril de 2018

Diretor usa do escracho para falar de um Brasil que segue trapaceando na política e na economia, 50 anos depois

Foto Jennifer Glass/Divulgação

Um pequeno grupo de senhoras elegantes foi assistir, em São Paulo, à penúltima apresentação do espetáculo O rei da vela, do Teatro Oficina, durante a segunda temporada desta que é a remontagem da histórica peça paulistana. Bem-vestidas, com cabelos em laquê, as senhoras testemunharam, em fevereiro deste ano, os 50 anos que separam a primeira e a segunda (a mais recente) encenação dirigida por José Celso Martinez Corrêa para o texto de Oswald de Andrade. Cinco décadas que abrangem, entre outras mazelas, dois períodos conturbados da política e da ética deste Brasil: a ditadura militar e a politização do poder judiciário brasileiro, entre outras ameaças ao regime democrático.

Onde estava o pequeno grupo de senhoras elegantes, bem-vestidas, cabelo em laquê à época daquela primeira montagem, em 1967? Não é possível afirmar. E onde estão agora? Elas foram de van ao teatro, em tour paulistano aos moldes dos cariocas que costumavam seguir os conselhos da famosa crítica d'O Globo, Bárbara Heliodora, no Rio de Janeiro.

O rei da vela rechaça o capitalismo. É uma sátira escrachante sobre o poder econômico e manipulador que faz de homens e mulheres seus reféns, à base de juros e correções. Seus personagens vivem à mercê do agiota Abelardo I (na segunda temporada da remontagem, interpretado por Marcelo Drummond, substituindo Renato Borghi), protagonista do texto, que aprisiona os endividados em jaulas. Abelardo é um empresário que construiu seu patrimônio em cima da dívida de fazendeiros em plena crise do café.

O Brasil de Oswald, de 70 anos atrás, é um Brasil que Zé Celso relê nesta versão de 2018. Estão ali as referências todas, expondo contradições arraigadas ao modus operandi tupiniquim: do governo bastardo de Michel Temer aos tratores de Silvio Santos sobre as casas históricas da Bela Vista, em São Paulo – plano este apoiado pelo prefeito João Doria.

Marcelo Drummond como Abelardo I na remontagem de O rei da vela.

Foto: Jennifer Glass/Divulgação

Um teatro do “mau gosto”, como escreveu o diretor em 1967, às vésperas daquela primeira estreia – única forma de conseguir expressar, em cena, o surrealismo social e político brasileiro:

A peça é fundamental para a timidez artesanal do teatro brasileiro de hoje, tão distante do arrojo estético do cinema novo. Eu posso cair no mesmo artesanato, já que há um certo clima no teatro brasileiro que se respira, na falta de coragem de dizer e mesmo possibilidade de dizer o que se quer e como se quer.

Eu padeço talvez do mesmo mal do teatro do meu tempo, mas dirigindo Oswald eu confio me contagiar um pouco como ao todo elenco, com sua liberdade. Ele deflorou a barreira da criação no teatro e nos mostrou as possibilidades do teatro como forma, isto é, como arte. Como expressão audiovisual. E principalmente como mau gosto. Única forma de expressar o surrealismo brasileiro. Fora Nelson Rodrigues, Chacrinha talvez seja o seu único seguidor sem sabê-lo.

O texto – e a montagem – d'O rei da vela é dividido em três atos. O primeiro deles se passa no escritório de Abelardo I, onde o agiota faz suas negociações com os endividados. Ali, Oswald nos apresenta o mau-caratismo do seu protagonista na lida com os negócios – chantagista da aristocracia penhorada e alvo da sedução frustrada de intelectuais. No segundo ato, numa ilha carioca onde o país é um Brasil com “z”, ao gosto de uma burguesia mais “nova-iorquina” possível, estamos diante da inescrupulosa relação do personagem e sua família, em jogos de persuasão, interesse e passionalidade que envolve desde a sua própria esposa-cúmplice, Heloísa dos Lesbos, à avó dela, a puritana Poloca.

Já no terceiro ato, um pseudo-desfecho da trama promíscua, Abelardo I se desfia em chantagens e retóricas maquiavélicas, refletindo sobre suas atitudes e ideologia. E então um ciclo se fecha, ressaltando a dinâmica hereditária intrínseca ao capitalismo, que já na morte se aproxima do “socialismo” para arrependimento dos pecados e absolvição da alma – ou seria idolatria da memória?

***

Em 1967, Zé Celso explicava que optou por criar uma direção baseada na sua leitura particular da obra oswaldiana: “Vou me utilizar de tudo que Oswald utilizou, principalmente de sua liberdade de criação”, escreveu. Para Zé, seria um contrassenso montar o texto de Oswald com fidelidade. A peça antropofágica é, segundo o diretor, “uma criação violenta”, cujo palco sintetiza uma espécie de selvageria – do elenco à trilha sonora. Uma mistura de tudo, até mesmo em desacordo.

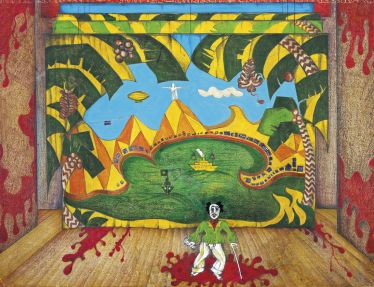

Cenicamente, José Celso usa na obra a metalinguagem. O palco com bastidores expostos, a entrada dos contrarregras em cena e até a utilização de um ponto (uma mulher grita o texto, ajudando Zé a lembrar das falas) reforça a ideia brechtiana do Oficina, com cenário cujo centro roda, mudando as perspectivas de olhar, e recorre às máscaras do circo para teatralizar o absurdo. Por outro lado, a proposital hipérbole de sentimentos dos personagens – sobretudo no último ato, com a dramatização da dor e sofrimento que incorrem na visível cafajestagem dos burgueses – traz referências de um teatro shakespeariano.

Elenco em cenário e figurinos da segunda versão da peça pelo Oficina.

Foto: Jennifer Glass/Divulgação

No entanto, se decidiu fazer sua própria leitura de Oswald, é claro que José Celso iria reler aquela obra, 50 anos depois, chamando ao palco seu olhar sobre o Brasil atual. Na verdade, sobre uma estrutura que permanece a mesma – a “sociedade feudal”, como repete incansavelmente o texto, de espólios políticos –, mas cujo o elenco ganhou novos nomes. Zé – e seus atores – atacam figuras como o governador e o prefeito de São Paulo (Geraldo Alckmin e João Doria, respectivamente), o apresentador de TV e flerte de nova política, Luciano Huck, e até o idolatrado e midiático juiz Sérgio Moro. Nomes, na peça, à mercê do agiota Abelardo I. Contraponto da carcaça moderna do Brasil com sua alma ultrapassada.

É um teatro indigesto – na perspectiva da esquerda, ratifica o discurso político de ataque às elites. Na perspectiva da direita, certamente um chafariz de provocações. Mas quem esperaria que da união de José Celso e Oswald de Andrade sairia uma obra (neo)liberal? O legado do Oficina sempre esteve alinhado aos pensamentos progressistas de esquerda. Afinal, o Comando de Caça aos Comunistas invadira o teatro, à época de ditadura militar, para assistir às suas peças ou para encerrá-las?

O pequeno grupo de senhoras elegantes não gostou do espetáculo. Não sei ao certo se pelos nomes dados aos bois ou se pelos calos apertados pelo sarcasmo – reiteradamente, a encenação faz chacota aos políticos e empresários do Brasil, citando seus nomes ou fazendo referências a eles. “Pede dinheiro ao Lula”, preferiu gritar uma das senhoras, da plateia, interrompendo o discurso do diretor no fim da apresentação.

Como sinais destes tempos, o Teatro Oficina está sem patrocínio. Uma equipe de dezenas de artistas sobrevive do dinheiro que ganha da bilheteria das peças – como tem sido com tanto outros grupos brasileiros. Além disso, aluga a sede da companhia para outras peças serem apresentadas lá. Enquanto isso, o Oficina enfrenta na justiça o Grupo Silvio Santos contra a construção de torres no entorno do teatro tombado como patrimônio material.

“Vou votar no Lula. E se ele não puder se candidatar, vou votar em [Guilherme Boulos] e Sonia Guajajara”, frisa, com fidelidade, o homem cuja a vida é parte da história da cultura brasileira. “Vai trabalhar, Zé Celso”, retirou-se indignado o senhor que acompanhava o grupo de mulheres elegantes. Num rompante, saíram do teatro. Como resposta, receberam uma vaia imensa. Mas Zé deu-lhes as costas, e saiu do palco. Para continuar o trabalho.

MATEUS ARAÚJO é jornalista, pesquisador e crítico de teatro. Atualmente, como pernambucano radicado em São Paulo, cursa mestrado em Artes Cênicas pela Unesp.