Lee Ufan: O combate silencioso

Obra do artista plástico e filósofo coreano associa engajamento político e sutileza em minimalismo

TEXTO Camilo Soares

01 de Novembro de 2011

Artista ingressou no movimento para driblar a censura nacional

Imagem Divulgação

Cidade de extremos, Nova York é capaz de oferecer contrastes inelutáveis. A poucas quadras do vuco-vuco high tech do Times Square, epicentro histérico do consumismo mundial, onde tempo e espaço se virtualizam num caleidoscópio de estímulos de cores e mensagens projetados incessantemente nas fachadas de arranha-céus, encontravase exposta, no Museu Guggenheim, a obra do artista coreano Lee Ufan, que combate com minimalismo e delicadeza as imposições imperialistas do capitalismo moderno. A mostra Lee Ufan: making infinity (Lee Ufan: fazendo infinito, encerrada no último 28 de setembro) percorre um caminho de quase cinco décadas de estruturação de um sistema filosófico e estético que conduz à consciência de falsas necessidades ilusórias e nos aproxima do essencial equilíbrio entre mente, corpo e mundo exterior. Um oásis de calmaria em meio a um deserto existencial.

As obras espalhadas na espiral do museu (desenhado pelo arquiteto Frank Lloyd Wright) ilustram uma retrospectiva do pensamento de Lee, indissociável de sua obra plástica. Considerado, atualmente, um dos artistas mais influentes da Ásia, Lee nasceu no Sul da Coreia em 1936 e vivenciou um conturbado momento histórico, desde a ocupação japonesa, passando pela Segunda Guerra, até a Guerra da Coreia, que deixou o país dividido. Depois de estudar na Escola de Belas Artes da Universidade Nacional de Seul, ele se mudou para o Japão, onde cursou Filosofia na Universidade Nihon, em Tóquio, e se especializou em Fenomenologia e Estruturalismo.

Sempre atuante nas artes plásticas e na política, Lee participa como estudante das revoltas antiamericanas no Japão da década de 1960, o que seria posteriormente trabalhado em suas obras como a separação entre ocidentalização e modernização, entre modernidade e universalismo. “Lee viu em primeira mão a degradação dos ideais modernistas de progresso e racionalismo diante do genocídio e do imperialismo na Guerra Fria, do holocausto nuclear e da crescente industrialização e capitalismo. Como jovem intelectual, tornou-se engajado na crítica da visão de mundo modernista e racionalista”, conta Alexandra Munroe, curadora da mostra.

SISTEMA ESTÉTICO

Sua pintura e escultura foram profundamente marcadas pela construção de um sistema estético que desafia a crença objetiva e antropocêntrica da arte moderna, em prol de uma ligação mais íntima com aquilo que o homem não controla. Para tal, ele trabalha com a rusticidade do material e seu equilíbrio espacial para propor uma relação entre observador, objeto e espaço, quebrando as fronteiras da obra e abrindo sua percepção para o primordial e o infinito. “Isso foi uma expansão radical das possibilidades da arte em um mundo onde colonialismo e imperialismo, ‘outridade’ e ‘diferença’ tinham implicações na vida real.”, descreve Munroe.

Tais conceitos encontraram sustentação no movimento de vanguarda japonês Mono-ha, liderado por Lee. Significando literalmente “Escola das Coisas”, o grupo prega a humildade do artista em relação ao mundo como uma urgência política, subvertendo a hierarquia entre mono (coisa ou material), corpo e espaço. Enquanto vanguardas ocidentais como a Arte Povera, Arte Processual ou as inovações de Joseph Beuys já refletiam que a autoexpressividade na representação estava em crise, aproximando arte ao cotidiano, Lee iria mais longe, neutralizando o espaço entre o eu e o outro, mente e natureza, corrompendo a dualidade existencial cartesiana entre consciência e existência, enfim, buscando uma nova estrutura de pensamento como efetiva forma de descolonização.

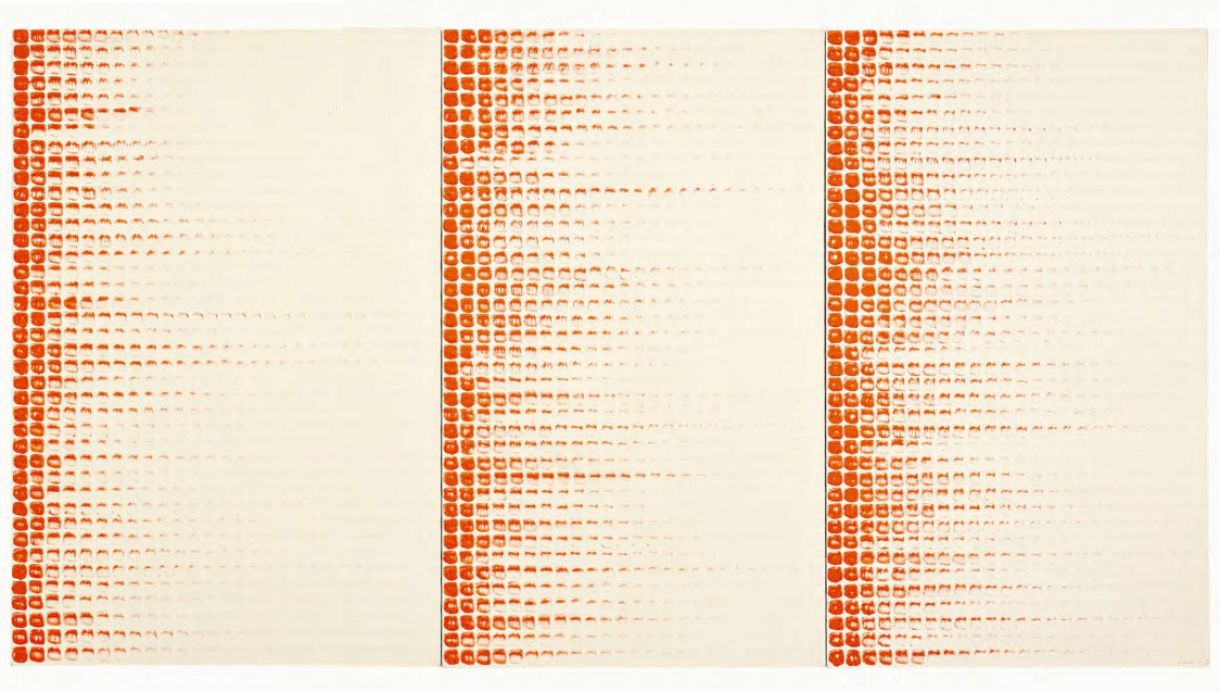

Uma de suas pinturas monocromáticas que repetem pinceladas esparsas no espaço branco. Imagem: Divulgação

Suas armas para isso são a retenção, o vazio e o silêncio. A primeira é representada pelo o ato de não agir, que potencializa o respeito ao “mundo como ele é”, resgatando o senso de presença das substâncias não separadas das ideias pelo ato-criativo: “Se dissermos que uma coisa existe fora de uma ideia, isso equivale a anunciar a morte da ontologia moderna”, escreve Lee, em seu texto Mundo e estrutura – Colapso do objeto. Para romper com a romântica visão da criação artística, procura trabalhar em suas instalações com matérias-primas como pedra, cuja essência precede a obra, e relacioná-las com o aço, material moderno e funcional, para criar espaços dinâmicos ou, como ele diz, ressonantes, pela interdependência mútua de seus elementos, ao mesmo passo de suas coexistências autônomas. “As rochas tornam-se pinceladas numa relação dinâmica com o espaço circundante, que está em constante fluxo”, complementa Lee.

A exemplo disso, duas placas de aço são sobrepostas e intercaladas por rochas (Relatum, 1978). Arqueadas, elas passam uma sensação complexa de equilíbrio e fragilidade. Em outra instalação (Relatum, 1974), uma haste de aço é equilibrada entre uma pedra e a parede do museu, sobre a qual um semicírculo foi riscado com carvão, dilatando a percepção temporal desses objetos imóveis. Não por acaso, Lee adora citar o filósofo e matemático belga Jean Ladrière, que dizia: “Forma não é estática, mas um fenômeno do devir”. Tais espaços de mudanças são mais evidentes em instalações em que as pedras dão lugar ao algodão (como a Relatum, 1979), suscitando efemeridade para a composição, ao explorar a coexistência de estrutura e processo, permanência e mudança. Tal dinâmica lembra as pinturas chinesas tradicionais, nas quais o branco marca o vazio, espaço de transformações no qual agem os sopros vitais do yin-yang, como nas paisagens em que montanha e água se transformam mutualmente. Lee, por sinal, é bastante influenciado pelo pintor chinês (e monje do século 12) Bada Shanren.

Tais espaços ressonantes (yohaku, em japonês) também são explorados em suas pinturas monocromáticas, ora criando tensões temporais pela repetição evanescente de pinceladas (na série Do Ponto, 1964-1978) ou pela dispersão de uma reta (na série Da linha, 1964-1978), ora pela confluência entre preenchimento e vazio (nas séries Dos ventos, 1980-2009, e Com ventos, 1980- 2009). Tal sentimento de amplidão de tempo e espaço é reforçado pela escolha de Lee por não enquadrar suas telas, expandindo as pinturas aos arredores da obra. “Essa não produção serve como uma crítica subliminar à nossa sociedade globalizada de mais-valia e sobreprodução. Lee inspira uma espécie de passividade produtiva, na qual vazio e tempo aberto ganham significado e substância”, afirma Munroe.

DINÂMICA DO VAZIO

Entretanto, Lee não se preocupa em ilustrar o pensamento oriental em sua obra, mesmo que admita que seja normal esse direcionamento cultural. Seu minimalismo surgiu, curiosamente, para driblar a censura durante a ditadura coreana e expor sutilmente ideias marxistas. Depois, foi beber em outras fontes filosóficas ocidentais: na fenomenologia de Martin Heidegger e Maurice Merleau-Ponty, que buscaram ultrapassar a divisão entre indivíduo e objeto, colocando consciência no fluxo da experiência; ou na história crítica da modernidade de Michel Foucault, que demonstra como formações discursivas do poder e conhecimento constroem verdades canônicas e universais. E ainda não se pode esquecer o impacto da dimensão ética da obra de Emmanuel Levinas, que defende uma relação não hierárquica entre o eu e o outro. Contudo, sua maior influência talvez seja mesmo o filósofo japonês Nishita Kitaro (da Escola de Kyoto), em sua relação entre o zen budismo e o questionamento filosófico ocidental sobre o ser, unindo consciência e existência numa só experiência.

Assim, desmistificando a imponência do eu sobre o mundo, a estética de Lee delimita a autoexpressão e dá ênfase à dinâmica do vazio, transcende o materialismo e o individualismo e nos abre a porta para a compreensão mais extensa de nossa existência em relação ao universo, conduzindo à reflexão e nos fazendo ouvir o silêncio e respirar o infinito. “O artista não é um ser criador, nem um escroto, como invocava Mallarmé. Penso que artista é aquele que medita”, afirma Lee (em entrevista a Henry-François Debailleux, Libération 29/8/1995). Assim, Lee nos leva a um eterno que está sempre a interagir com nossa efemeridade, como na série Diálogo, na qual uma grossa pincelada em degradê cinza, sobre uma tela de grande dimensão, tranquiliza-nos a vista e nos faz, em plena Nova York, lembrar nossas verdadeiras necessidades. ![]()

CAMILO SOARES, fotógrafo, professor da UFPE e doutorando em Cinema.