"Tá tudo caro"

Reflexões sobre a escassez através dos tempos

TEXTO CAROL LEÃO

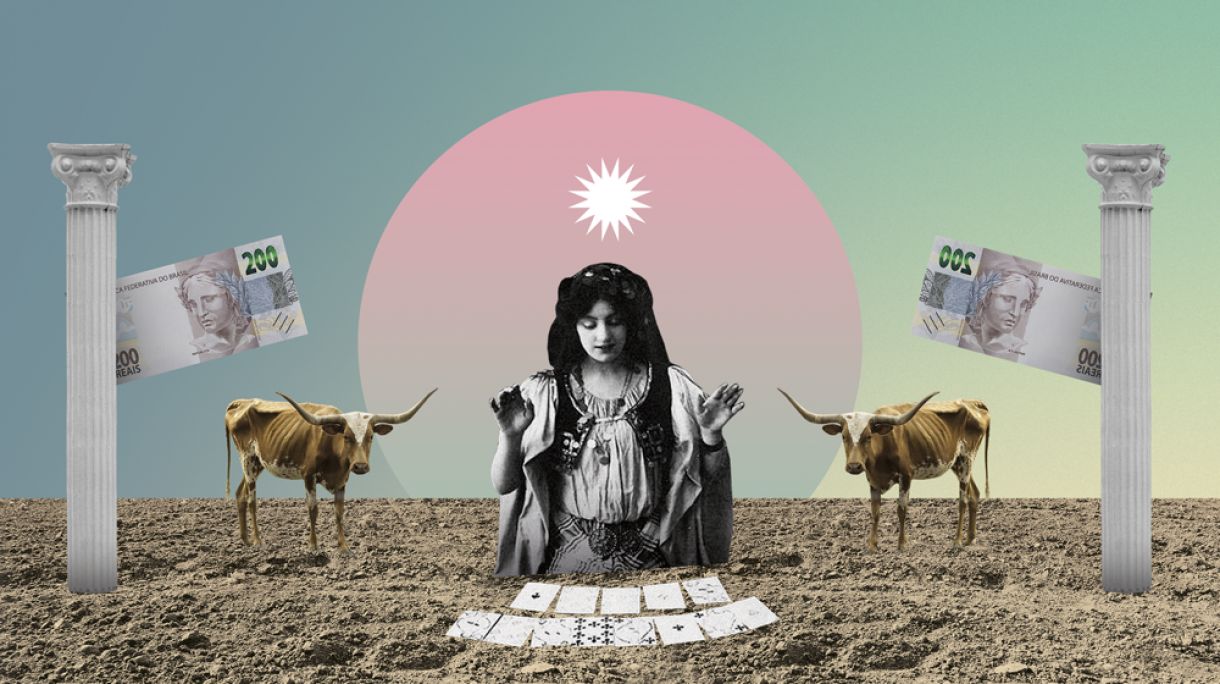

ILUSTRAÇÕES KARINA FREITAS

01 de Julho de 2022

Ilustração Karina Freitas

[conteúdo na íntegra | ed. 259 | julho de 2022]

Assine a Continente

John Travolta, quem diria, foi parar no supermercado. Astro do disco no cinema, Travolta ilustra um dos inúmeros memes viralizados no Twitter e Instagram após maio de 2022 registrar uma das maiores inflações brasileiras em décadas. O olhar incrédulo de Travolta para as gôndolas, de paletó na mão, é quase um intertexto com a Inglaterra da Era Thatcher, quando o The Clash chamou Londres para a realidade: “Estou perdido no supermercado, não posso mais ser um comprador feliz”.

Era 1979, o brilho e o glamour da Era Disco também se perdiam em meio a protestos e uma politização da música pop, como na faixa Lost in the supermarket: um resumo da insatisfação punk numa Inglaterra afundada em desemprego. Era a famosa “carestia”, como diziam as gerações passadas, presente em canções e manifestos como o recifense Manguebeat. No pós- punk, Chico Science relembrou o médico Josué de Castro, pernambucano que estudou a fome e a miséria no Nordeste no emblemático Geografia da fome (1946): “Ô, Josué, eu nunca vi tamanha desgraça/Quanto mais miséria tem, mais urubu ameaça”, canta em Da lama ao caos. O ano era 1994 e o Recife entrava na lista da quarta pior cidade do mundo para se viver.

Hoje, a cidade está no digital. Bem ao lado de Travolta, uma pinscher de colar de pérolas e óculos escuros empurra um carrinho de compras e a legenda, por mais boba que pareça, resume politicamente a classe média do Brasil na atualidade: “Tá tudo caro”. O meme, essa narrativa alegórica, carnavalizada, a cara do Brasil contemporâneo, tornou-se um discurso, burguês sem dúvida, uma narrativa que conta em imagens os infortúnios de uma época. No pós-pandêmico, a escassez virou sátira e, quem diria, um negócio. Não estamos falando de miséria, pobreza, calamidade, entretanto. Aqui se tem, ainda, mas é aquele “tem, mas tá faltando”.

E há quem lucre: da arte à terapia. E, antes que joguemos as pedras na geladeira do neoliberalismo, vejamos bem: nos tempos primitivos, primeiros, primordiais, havia gente lucrando e brindando também. Porque a humanidade é essa arbitrariedade mesmo. Lá longe, havia quem tivesse uma função e um papel político na prática de neutralização da escassez, um capítulo arbitrário e ambíguo do nosso desenvolvimento social: sacerdotes, profetas, oráculos, adivinhos. Nas festas, sacrifícios; nos louvores ou orgias gastronômicas. Ontem. Hoje.

Há várias formas de contar a história da humanidade, a escassez é uma delas. Pela falta, criamos. Instrumentos científicos. Canções sobre como afastar o mal. Histórias de superação e triunfo. Sonhos proféticos. Se, hoje, o meme traduz, à sua maneira, como somos afetados pela falta, esse medo da ausência de recursos não é novo e todos sabem um pouco o pesadelo de ser privado de algo. Essa carência está na origem do que conhecemos por civilização. Quando a colheita míngua; quando os frutos secam; quando a água fértil inunda e mofa; quando o sol crescente queima. Quando o tempo não foi bom ou assim o quiseram os deuses, teme-se.

Esse medo nos acompanha. Em paranoia, desconfiança. Mas também em realidade bruta, quando você vai pra ponta do lápis e a conta não fecha. Você pode rir do meme, pode se aprofundar em alguma prática espiritual, nas suas próprias crenças religiosas, fazendo o seu contato com o sagrado, esperando a graça pedida. Mas ninguém passa incólume a uma crise financeira. Para tentar controlar o tempo, a ciência e sua técnica, e tecnologia. Para não enlouquecer diante da falta, a arte, sublimando as noites terríveis e insones diante de um dos gatilhos mais depressivos para o burguês moderno: a despensa vazia. Para não esquecer o tempo, o sagrado, essa troca entre o homem e sobrenatural.

Este texto traz alguns exemplos de como, por medo da falta ou pelo o que a falta trouxe (miséria e exílio), a humanidade se organizou psiquicamente e simbolicamente nas temporadas minguantes, criando em arte, magia, festa, delírio, riso e política uma história da falta.

***

O escasso indica a ausência de um produto, alimento, item básico. A história dos homens também é a história do que esteve ausente e assim foi desejado. E como – na relação com o sagrado, a arte, com a cultura popular ou científica – esse tema simbólico representa os temores, as angústias e as superstições narrando medos primitivos, mas reais. Falar da escassez é também lembrar as soluções encontradas para se dar um jeito, seja mágico ou lógico, em algo que não martela apenas a consciência e o anseio de quem um dia foi afetado pela falta. A criatividade e as rotas de fuga se encontram no mesmo caminho. Inventamos e também fugimos.

Há, hoje, algumas práticas esotéricas e holísticas, misto de consciência espiritual e marketing pessoal, cuja narrativa se apoia na falta para arrancar pela força do pensamento a promessa de uma vida mais próspera. A milenar cabala, parte do misticismo judaico, atrai famosos, como Madonna, com uma doutrina baseada na ação direcionada ao próspero. Criam-se, assim, os nós coletivos para os desamparados. Na promessa, naquilo do qual ainda não temos, mas desejamos, tornamos possivelmente real; se assim o manifestarmos em pensamento positivo.

Possivelmente, um marxista suspira incrédulo diante da afirmação acima. Mas onde o mágico e o fantástico estão também se encontram a realidade, arbitrária, das civilizações. Olhando o meme, os comentários, os compartilhamentos relacionados ao tema, encontramos uma unidade social, um espírito gregário, relatos, confidências e o sentimento ligando as pessoas no que a falta representa. É humano sentir em conjunto; embora a piada possa ser insensível à própria desigualdade social. Mas o riso criativo não é muito diferente do que foram as grandes festas e oferendas antigas como as saturnálias romanas, nas quais os imperadores se vestiam de servos, bagunçando a hierarquia social num misto de paródia e escárnio, devaneio e temor.

Em reverência ao deus mais sombrio da mitologia grega, Cronos (no latim, Saturno), as saturnálias eram um tipo de carnaval pagão regado a vinho, bebidas, comidas e orgias realizadas antes do Equinócio de inverno, no final do dezembro europeu, a temporada mais rigorosa para as colheitas. O objetivo das saturnálias era basicamente deixar Saturno feliz. Ele, outrora governante de uma suposta época de ouro da humanidade, segundo descrevem os principais livros de mitologia, era apresentado como um senhor austero, casmurro, com uma foice na mão. As saturnálias se definiam pelo respeito ao circunspeto Saturno. Apesar disso, não vamos encontrar austeridade alguma nessas festas. Há comilança, jogos, inversão de papéis e um relaxamento social para celebrar a fartura. Mas não seriam, assim, as saturnálias uma festa de desperdício e opulência?

Não, o objetivo era evitar a foice ceifadora, a penúria e a escassez, que se constitui, ao longo do tempo, na própria relação do homem com a natureza, que tem seus limites e não faz concessões. Deixar Saturno feliz. Irônico ou insano? Tarefa impossível para aquele cuja marca eram a dor e o sofrimento sentidos na penúria, no que não veio a se ter. Uma felicidade saturnina possível. Mesmo sabendo que faltaria, as ruas se enchiam de alegria na celebração do que ainda se tinha. A escassez divide, assim, seu protagonismo com a opulência. Um não existe sem o outro. Como no conto de fadas em que os irmãos João e Maria saem do lar de um lenhador, que não tem como dar o sustento básico para seus filhos, para uma casa recheada de guloseimas por todos os cômodos possíveis. Na escassez, o milagre possível.

***

Talvez Freud também a explique, a escassez, e sua antagonista, a prosperidade. Em O mal-estar na civilização (1929), livro sobre o impacto da realidade social (guerra, pestes etc.) nos afetos individuais, o psicanalista austríaco arremata: “A vida, tal como nos coube, é muito difícil para nós, traz demasiadas dores, decepções, tarefas insolúveis. Para suportá-la, não podemos dispensar paliativos. (‘Sem construções auxiliares não é possível’, disse Theodor Fontane.)”.

Por isso, ou para isso, o mágico. Um livro fundamental para entender a falta na infelicidade coletiva e um livro escrito claramente por conta da infelicidade social da falta. Para Freud, a escassez é a base da construção da civilização. Nesse caso, ele fala de uma renúncia à satisfação pessoal (prazeres, comidas, festas), resultando numa economia das paixões, ou como ele coloca, da libido. A questão toda é: ninguém, muito menos os impérios romanos das saturnálias, aguentaria muito tempo essa contenção toda. Isso resultaria numa reivindicação constante pelo direito irrestrito à felicidade. O livro destaca a força implacável da natureza, nos seus ciclos de criação e destruição, e a insignificância do homem diante do que ele não tem como controlar. Da colheita anulada à tensão climática, o homem estaria sujeito a um sofrimento inevitável do qual tenta fugir, negar ou mitigar. Para isso, reza, olha para o alto, cria o mágico. Diante do desamparo, surge o louvor, o fervor ou o delírio religioso.

As narrativas religiosas, principalmente as difundidas no Ocidente pela leitura da Bíblia, descrevem a escassez nas pragas, nas infestações, nas inundações e nos estios. O medo do homem diante da força da natureza fundou os cultos a deidades mais remotas que deram origem a ritos sagrados de ofertas, sacrifícios em busca da prosperidade ou da mitigação de um infortúnio. Na prática religiosa, do paganismo aos rituais contemporâneos, é proibido falar da escassez – embora se fale. Mas é proibido! É uma interdição silenciosa. Não há uma lei moral interditando, obviamente. Mas sobre ela não falaremos. Por ela, ofertaremos. Faremos uma cornucópia, os chifres das cabras repletos de frutas e mel. Sacrificaremos nós mesmos. Ou compraremos o número da prosperidade e da sorte dividido em 10 vezes no PayPal.

Se o meme nos mostra o irônico, e a piada com a própria classe média, é também nas redes sociais que podemos encontrar as páginas de mentoria, consultores, guias espirituais, gurus, direcionadas a esse segmento de classe em específico: quem pode gastar com cursos ou rituais modernos para afastar a já falada falta que ninguém quer ver pela frente.

Todo mundo conhece ou já ouviu falar de uma certa simpatia ou amuleto para atrair dinheiro. Pois bem. No Instagram, tem bruxo personnalité. Eric Satine, com quase 700 mil seguidores, criou um ritual coletivo no qual se paga para não sofrer o revés da fortuna. O bruxo cósmico, como se autointitula, dá dicas de como ganhar mais e faz coro a outras páginas que estimulam seus seguidores a não “vibrar na escassez “. Com verbos no imperativo, “pare agora de vibrar na escassez”, os mentores ignoram a própria realidade política. Está faltando? Sim. Está faltando para quem?

Em A cabala do dinheiro, o rabino Nilton Bonder, resume a pressa contemporânea nessa maratona da falta. “Enriquecer é preciso. A luta contra a escassez é necessária, pois ela possibilita que o sustento divino chegue ao seu recipiente. No entanto, esta não é uma condição suficiente para os limites da riqueza. Há outras questões importantes para que o dinheiro possa vir a ser um instrumento que represente a relação da consciência com a vida e com os ideais ao alcance da imaginação humana.” Segundo ele, sem uma percepção espiritual do se ter e ganhar estaríamos apenas atraindo mais escassez para nós. A dimensão espiritual do dinheiro (do que se tem, pra não faltar) marca o discurso religioso relacionado ao tema, dessa forma. Um apego excessivo ao materialismo seria negativo, assim como um desprendimento do que a materialidade significa para a manutenção da própria espécie humana. É uma balança em desequilíbrio constante porque, no meio disso tudo, está ela, a natureza, sem concessões.

***

Coloco a hashtag “escassez” no Instagram e, entre teorias econômicas, informações científicas, magia Wicca e mantras direcionados, 18 mil menções me levam a passear por esse conteúdo. Uma página explica o trauma infantil da escassez no adulto, como se um mecanismo inconsciente impedisse o indivíduo de ter sua fortuna (num mundo onde os milionários ostentam seus milhões com poucos anos de atuação como influenciadores ou herdeiros) – e como se fosse uma tarefa muito simples ganhar sua pequena fortuna!

Outra página convida seus usuários a uma live sobre o medo da perda. Passeio mais e encontro uma citação do profeta Isaías e o deserto como símbolo da ausência de prosperidade. Há quem aponte hábitos contrários à prosperidade, como reclamar da segunda-feira. Outro vende um vídeo de um curso no qual vaticina: “Escassez não é falta de dinheiro. É falta de mentalidade!”.

Tóxico? Superficial? Numa realidade de desigualdade social absurda, esperar do pensamento positivo uma atuação de neutralização da inflação econômica está entre o delírio coletivo e o charlatanismo. E compõe, de certo modo, o que se convencionou chamar de positividade tóxica. O conceito ainda não ganhou de modo mais amplo o campo acadêmico por ser recente, mas é só digitar no Google a expressão, que aparecem algumas reportagens (BBC News, Forbes, Veja) explicando o fenômeno.

Claro, até Habermas, filósofo da Teoria da Comunicação, que via possibilidades revolucionárias nos mais alienantes períodos da cultura de massa, farejaria indícios lúdicos, divertidos e inclusivos no misticismo instagramável. Páginas que resgatam tradições orais esquecidas, como a da benzedeira – patrimônio emocional da cultura brasileira. Ou perfis mais engajados política e identitariamente, como a do Professor Sidney, doutor em semiótica pela USP, cujo conteúdo difunde, de maneira esclarecedora e pedagógica, a cultura dos orixás, que, aliás, tem seu altar de oferendas e trabalhos nos quais a fartura serve à mesa.

O trabalho de Sidney, assim como o de outros divulgadores das religiões de matriz africana, esclarece a simbologia dos famosos ebós. Discriminados e estigmatizados, os rituais, contendo vinhos, comidas e bebidas, trazem conexões com os primeiros ritos pagãos, ou seja, com as práticas sagradas realizadas antes das religiões monoteístas se estabelecerem politicamente, o que acontece com a difusão do cristianismo e a fundação das igrejas. E claro: esses ritos do candomblé e da umbanda estão ligados à natureza em si, seus elementos, suas plantas, raízes e conexões – enquanto as religiões monoteístas empoderam outros símbolos além dos elementos naturais. O maior símbolo monoteísta hoje é certamente a palavra em si: versículos, parábolas etc.

Navegar nesse conteúdo tão amplo e disperso também pode ser desolador, tóxico. Mas algo não pode ser ignorado. É civilizado. Não existe nem um pacto coletivo empurrando goela abaixo a permanência ou inclusão de quem quer seja levar adiante essa leitura mística. É o que diferencia, basicamente, a relação com a escassez hoje: essa tal modernidade, fluida, rápida; meio solução, meio desamparo. Não há regra, tabu, tradição. Fica quem quer. E há muitos que ficam. Uma dica: #prosperidade tem quase 5 milhões de citações. Mas, se você fizer uma pesquisa atenta: fala-se tanto ou mais de escassez do que exatamente de fartura. Parece que fomos treinados de algum modo a lidar com a perda; e ensinar a ganhar talvez seja mais difícil do que exemplificar como perder.

***

No livro Escassez (2014), inspiração do Mindfulness, o professor de Economia de Harvard Sendhil se juntou a Eldar Shafir (professor de Psicologia em Princeton) para mostrar como períodos de privações prolongadas prejudicam a cognição individual e uma tomada de decisão mais eficiente sobre como sair do prejuízo. E fizeram isso criando a escassez em laboratório. No estudo, referência no marketing comportamental, eles partiam de um jogo de videogame inspirado no Angry Birds, no qual os “jogadores atiram mirtilos em waffles usando um estilingue virtual”. As frutas determinavam a riqueza de cada um. Várias rodadas e jogadas. Quanto mais mirtilos, mais tiros. Até que foi criada uma escassez de mirtilos que dividiu o grupo em “pobres e ricos”. “Então, como eles agiram? É claro que os ricos marcaram mais pontos porque tinham mais mirtilos para atirar. Mas, olhando de outra maneira, os pobres se saíram melhor: foram mais precisos em seus tiros”, descrevem.

“A escassez pode nos tornar mais eficientes. Todos já tivemos experiências em que fizemos coisas incríveis quando tínhamos menos”, concluem. Instrumentalista e funcionalista. Até cruel. Mas falar de escassez é percorrer as soluções, engenhocas e estratégias adotadas por vários povos para subsistir, bem como de rituais perversos que, inclusive, definem um tipo de ética do sagrado.

O elo do homem ao sagrado tem uma estreita relação com a agricultura e os rituais de colheitas. As festas de fartura se realizavam pelos ciclos das estações. Para os gregos, as estações foram criadas após o rapto da virgem Prosérpina, pelo seu tio Hades. A mãe Deméter, deusa da agricultura e colheita, é tomada por um choro melancólico, que, olha só, rapta toda a fertilidade da terra. Deméter fez seu sofrimento cair sobre os mortais em forma de estiagem e fome. Um acordo olímpico é feito para Prosérpina, já rainha do inferno, junto a Hades, passar seis meses na terra, com a mãe, e seis meses no submundo, com o marido.

Os gregos não tinham a mesma noção de inferno dos cristãos, seus maiores disseminadores. Tanto é que esse mesmo submundo está ligado, na cultura helênica, à riqueza material, ou seja, ao mundo dos minerais, do ouro e da prata. Em Deméter, a natureza se revela imperativa. Seu choro também é uma forma de falar do sofrimento da falta, ao provocar carência e angústia. E assim os gregos explicam: é preciso aceitar os ciclos de fartura e escassez. Mas não se conformar. Embora essa dor, certamente uma das mais difíceis de serem retratadas, esteja sempre na tentativa de ser amenizada, ela só poderia ser assim vivida: se fosse atenuada. E cada cultura, ao longo destes dois últimos mil anos, usou sua própria relação com a geografia e o meio ambiente em que se encontram os insumos e recursos para se manterem vivos, ativos, reverenciando seus símbolos.

Um exemplo brutal da ação predatória do homem em relação aos seus recursos é o garimpo de Serra Pelada, no Pará, aonde milhares foram, de 1979 a 1989, em busca de jazidas de ouro. O fotógrafo Sebastião Salgado registrou imagens de Serra Pelada no declínio desse verdadeiro império, em que homens ostentavam ouros nos dentes antes disso virar hype entre os rappers americanos dos anos 2000. O que Sebastião Salgado revela é bem mais do que escassez. É a degradação do corpo e da alma humana. Mas as fotos que ajudaram a eternizar Serra Pelada como o formigueiro humano só foram possíveis pela própria escassez: do ouro que já se esgotara e, lá mais no fundo, das condições às quais foram submetidos os brasileiros pobres.

***

Sacrifícios. Entre os fenícios e sírios, era comum, há 5 mil anos, a oferta de recém-nascidos ao deus Moloch, um culto antroposomórfico unindo os touros, representantes máximos da força, aos homens. Para os judeus e cristãos, a figura de uma deidade com corpo humano e cabeça de touro era a representação máxima do demoníaco. Para os povos que a praticavam, há 5 mil anos, apenas uma convenção que através de séculos atribui a imagem de um touro à fartura e prosperidade. As crianças eram cremadas vivas ao serem jogadas no interior de Moloch, onde a purificação aconteceria por meio do fogo.

Moloch, o deus touro, está na cafeteria Moloko do Laranja mecânica, um filme sobre um futuro distópico no qual jovens entediados e viciados em violência gratuita se reúnem para beber leite. O touro, aliás, tem tanta ligação com a escassez e prosperidade, que deveria ter um ensaio só pra ele. Os egípcios cultivavam o touro Ápis, cuja imagem se associava ao poder supremo do Faraó. O touro bravo de Wall Street, a terra prometida ou Babilônia do capitalismo, tem mais história do que podemos imaginar. A escultura de metal resume as próprias oscilações vertiginosas do mercado financeiro.

Touro e vaca, aliás, têm significados diferentes. Ele, a força. Ela, a fecundidade. De certo modo, a fluidez com a qual compramos e descartamos nos leva a ser um pouco como João e o Pé de Feijão, trocando a fecunda vaca magra da família por míseros grãos de feijão. O sonho, a esperança, o delírio, o milagre.

No Gênesis, a inquietação do Faraó egípcio também mostra como a sabedoria oracular era importante para a avaliação dos períodos de escassez. Por semanas, o Faraó sonha com vacas magras e espigas de milho secas. A figura enigmática e mágica de José, que aqui no Nordeste abençoa as colheitas na imagem de São José, surge na passagem em que ele desvenda o sonho perturbador: “Sete anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito, mas depois virão sete anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa, que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra”. E dessa passagem ficou o famoso “são tempos de vacas magras”.

***

O corte maior da escassez como um símbolo ligado ao sagrado, aos ciclos naturais da estação, é certamente o pensamento moderno, baseado na experiência empírica, na ciência que cria meios para não se contar com a piedade dos deuses. Relógio, bússolas, instrumentos de medição; maquinários; especialistas, cientistas, artigos, aplicação técnica. Na ciência, planeja-se. Nos ritos, cumpre-se o observado pelos ciclos da vida. Na ciência, não se arrisca. Na ciência e na tradição, prepara-se, escolhe-se, investe-se e também se frustra. Na ciência, confia-se no olhar minucioso que investiga o solo e o julga conveniente. No mito, pede-se ao sagrado proteção. Mas nenhuma lógica, nenhuma ciência, existe sem riscos.

O acesso à universidade, aos livros, aos pensadores também é ciência, também cria pensadores e cientistas. A ciência também criou Karl Marx, um dos maiores teóricos da economia. Marx ficou conhecido por trazer o capitalismo, e a economia, para o centro da sociedade moderna, nos seus invariáveis, rotativos e imprevisíveis ciclos de oferta e escassez. Marx sai da natureza e volta-se para o homem e o Estado. Foi um homem do seu tempo, escrevendo sobre as limitações do seu tempo.

Em O casaco de Marx (2014, última edição), Peter Stallybrass mostra a única condição possível para Marx escrever: penhorar suas próprias roupas. O livro é um conjunto de ensaios sobre a materialidade das coisas, roupas e objetos, e as práticas de uso e comércio dos próprios itens pessoais em épocas de escassez.

Lembro o melancólico Interestelar (2014), de Christopher Nolan, filme no qual não havia mais recursos naturais e muito menos homens sábios e interessados pela agricultura num mundo onde a ciência foi um tiro no pé. Numa luta contra o tempo, era preciso alguém que soubesse escolher os grãos e se dispor a fecundar o solo, esperar o plantio. Em vão. A terra desolada: escassez, fome. Aqui, não mais o chamado dos céus e, sim, a práxis científica. Penso nos pesados tratadores das fazendas de soja, nos investidores texanos, em Seu Joaquim com sua enxada na terra. Ninguém passa incólume à escassez. Da dor de Deméter ao esforço tecnológico: a natureza não faz concessões.

Politicamente, a escassez é assunto explorado pela arte desde o final do século XIX, quando a miséria passa a ser simbolizada em fotografia, poesia, teatro etc. A arte sempre esteve ligada aos poderes supremos, seja a religião, da qual já falamos, seja a política dos Reis, com seus artistas particulares recriando festas, banquetes e passeios de jardim, com exagero e opulência. A experiência das privações ocorridas com as oscilações cada vez mais constantes pós-revolução industrial cria as condições para a escassez ser vista, ouvida e lembrada.

Em 1922, o poeta americano T.S. Eliot lança A terra desolada, um longo poema em prosa no qual transcreve a luta pela sobrevivência.

“Abril é o mais cruel dos meses, germinando

Lilases da terra morta, misturando

Memória e desejo, avivando

Agônicas raízes com a chuva da primavera.

O inverno nos agasalhava, envolvendo

A terra em neve deslembrada, nutrindo

Com secos tubérculos o que ainda restava de vida.”

Abril é primavera lá fora. É o início, o gérmen, após um período invernal. Abril, maio, outubro ou qualquer mês simbólico onde se precisa forjar a vida cruelmente para que possamos continuar existindo, juntando o que sobrou da gente quando ainda não tínhamos.![]()

CAROL LEÃO, jornalista e doutora em Sociologia da Comunicação. Atua como astróloga, taróloga e oraculista.

KARINA FREITAS, designer, ilustradora e especialista em Projetos Digitais.