A anatomia do Cangaço

Leia um trecho de ‘Estrelas de couro – a estética do cangaço’, de Frederico Pernambucano de Mello, publicado pela Cepe Editora

TEXTO Frederico Pernambucano

02 de Maio de 2022

Imagem Reprodução

[conteúdo no íntegra | ed. 257 | maio de 2022]

Assine a Continente

CAPÍTULO 3

A sombra

Do chapéu de couro à alpercata de rabicho, o traje do cangaceiro é todo imponência. Burton assinalava esse primor em 1867, quando pudera ver nos sertões do São Francisco, no tocante à primeira de tais peças, que “os elegantes levantam um pedaço da larga aba e, prendendo-a com um grande botão metálico, transformam o chapéu num tricórnio”. E confirmava: “Esses chapéus são feitos de couro de cabra, carneiro ou veado; os últimos são os melhores, mas qualquer um serve”.

Com uma copa rasa e de feitio levemente afunilado — a partir de fôrma peito-de-moça, lavrada em aroeira ou angico — costura apenas vertical, no estilo pernambucano difuso por todo o norte do São Francisco; ou arredondada e mais profunda, essa copa, costura também horizontal e circular, além da vertical, ao modo da Bahia, o chapéu de couro evolui erraticamente da aba grande para a curta, a urbanização calçando esta última tendência. Em qualquer caso, é símbolo dos sertões do Nordeste, ontem como hoje.

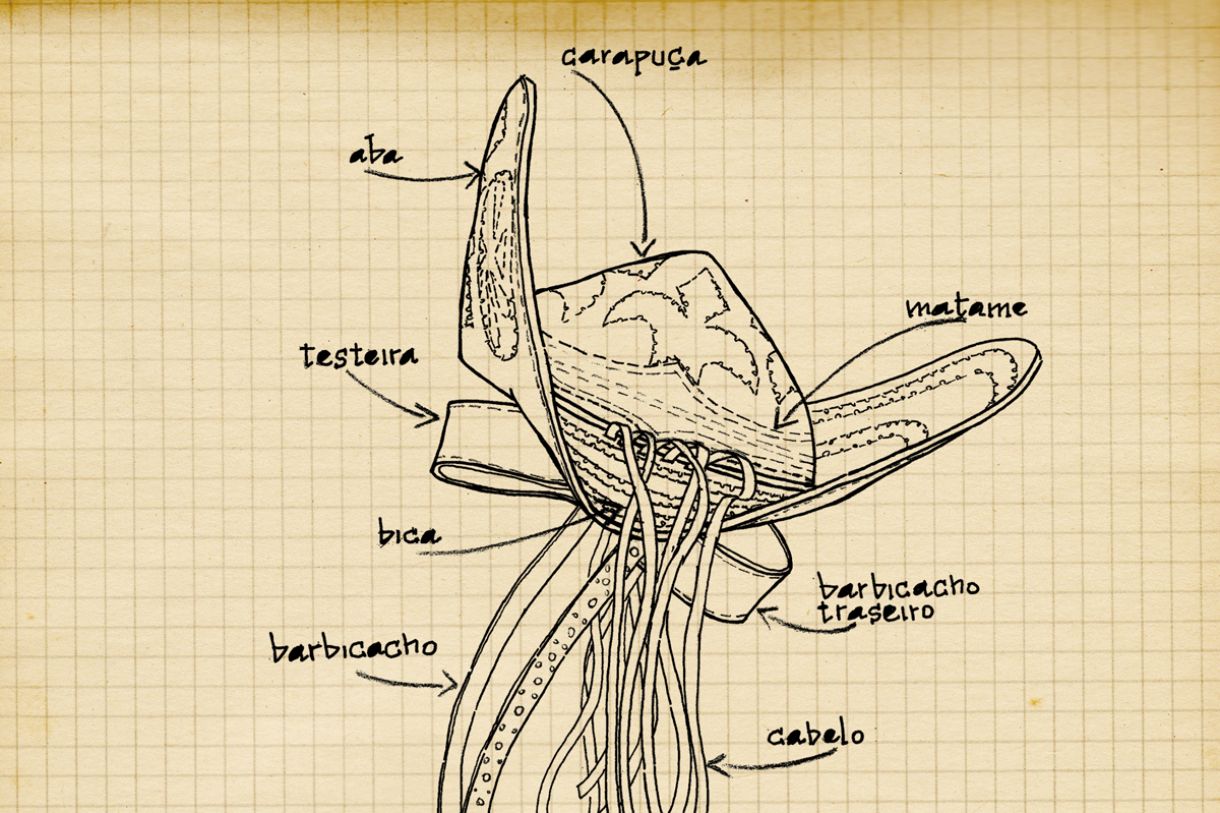

No viés da derivação pastoril, o cangaceiro exagerava nas dimensões e no luxo das partes componentes, a exemplo da aba — pespontada na face com linha grossa ou fio de couro, e frisada em vaqueta branca pelo lado de dentro — que podia chegar aos 20 cm de raio anular, embora não excedesse os 13 cm, em regra; ou da testeira, no que toca à largura de 4 cm; ou do barbicacho, quanto ao comprimento, a ponteira caindo ao umbigo; ou ainda do barbicacho traseiro, a ter a mesma sorte da correia da testa. De vaqueta branca também, com janelas devassando verniz ou pano de cor forte, costuravam-se as quatro flores-de-lis da copa, abertas na oposição cruciforme. É a tradição, difícil de ceder a modismos no particular.

Vimos, com Burton, que o hábito de quebrar a aba, rebatendo-a para cima, integra essa tradição. Além da estética do poder colonial, é resultado da barragem natural do vento na carreira do vaqueiro e também do imperativo de ver acima dos olhos, ponto, este último, vital para o cangaceiro que não desejasse cair em tocaia de serrote, para dizer o mínimo. A aba traseira, quando grande, requer por si mesma o rebatimento para cima, para não ficar roçando a espádua. Mas o ângulo aqui é menor. Os cabelos de couro, pendentes nas bicas laterais dos chapéus de abas grandes, empregam-se em reparos rápidos, feitos em viagem. Cortados ao pé, junto à copa, iam acudindo a uma alpercata que se rompeu em meio a viagem, ou atando correia de cantil em mau estado. Arriscamos, da nossa vivência, que as grandes abas levantadas tenham alguma coisa que ver com a circulação do ar em torno da copa, importante, por menor que seja, no abafado da caatinga.

Não há dúvida quanto a que se tratasse de conjunto bem estruturado e preso à cabeça, como pôde ver o vigário de Porto da Folha, Sergipe, depois de conversar durante horas com um Lampião invariavelmente dócil diante de padres, em 1929, na vila do Poço Redondo, anotando que o chefe, a exemplo dos cabras que o rodeavam, portava “grande, alto, vistoso chapéu de couro, ainda novo, bem trabalhado, a imitar os antigos chapéus de dois bicos, com as pontas para os lados, tendo as abas da frente e de trás erguidas e enfeitadas. Uma estreita tira de couro, ornada, o prende à testa; uma outra, à nuca, e uma terceira, o barbicacho, aos queixos. Este chapéu fica, assim, bem seguro e, apesar da altura, não deve cair com facilidade”.

De conversas com cangaceiros, ouvimos que Lampião, em sua convicta realeza, permitia-se alternar o chapéu de couro por similar de feltro, a chamada massa, nos períodos de muita chuva, para este transportando todo o correame com os ouros. Um grande Ramenzoni cinzento, por vezes havana, espalhado em aba de 13 cm — o treze xis da linguagem dos caixeiros — merecia a preferência nesses períodos. Livrava o usuário de tolerar sobejo de peso e um mofo preto renitente, resultantes do couro encharcado. É revelação que encontra abono em velhas fotografias. E até no documentário em filme, de 1936, de Benjamin Abrahão.

Valia a pena tanto cuidado. O chapéu tomado por morte ao maior de todos os cangaceiros, em 1938, de couro de veado, abas e correias grandes, caprichosamente ornamentadas, causou sensação na imprensa e na opinião pública por conta de aspectos que iam das estrelas de oito pontas costuradas nas abas, com que se procurava devolver, pela frente e pelas costas — já então inutilmente — a projeção de malefícios vindos pelo olhar carregado de inimigo ou de simples paisano, ao da presença de cerca de 70 peças de ouro incrustadas por todo o corpo do objeto, a testeira trazendo ao centro a efígie de Pedro II, barba pontuda, em moeda de 1885, com 4 cm de diâmetro, ladeada por similares de 1776 e 1802, as quinas de Portugal à mostra, mais quatro de tamanho menor, também de ouro puro, duas com a esfera armilar e duas libras esterlinas, além de duas medalhas pequenas com a inscrição “Deus-te-guie”, passando por um pequeno brilhante, este, no barbicacho traseiro, em meio a medalhas de ouro, e por lâminas, também de ouro, quadradas ou redondas, com inscrições piedosas, como “Saudade”, “Amor”, “Recordação”, “Lembrança”, “Amizade”, ou com as iniciais CL [Capitão Lampião] ou P, vendo-se, ainda, três anéis costurados no couro, sendo um com pedra verde, uma esmeralda, outro, uma aliança, e o terceiro, de identidade, com a inscrição Santinha, estas últimas peças fixadas na barbela, também chamada de barbicacho, destinada a prender o conjunto sob o queixo, e que descia até a altura do umbigo, como vimos, nos seus 46 cm de comprimento, arrematada por ponteira pespontada, e também com ouro, pendente de argola miúda. Um repórter do Diário de São Paulo fez estilo, caracterizando-o como “verdadeira exposição numismática”, apenas três dias depois da morte do dono. Foi repetido até no estrangeiro.

Examinamos o chapéu em 1982, no Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas — o cangaceiro-mor foi abatido por volante daquele estado — a convite do presidente da instituição, tendo-nos sido dada a liberdade de pô-lo na cabeça. Prerrogativa de perito. O pescoço bambeou. Pensamos em Clarival Valladares. Tanto peso ornamental não teria que ver com a funcionalidade militar, mas com valores bem mais sutis…

De chapéu novo, naquele final de julho de 1938 — belo chapéu de couro que de tão recente se conserva até hoje em estado razoável de conservação — Lampião inaugurava a estação do estio no Baixo São Francisco, a se fixar definitivamente em dias de agosto, sucedendo à quadra das chuvas, iniciada em maio, no coice das trovoadas que assustam os meninos de janeiro em diante. É nesse último tempo que a craibeira despede as folhas, pontilhando a caatinga com o amarelo forte das flores que lhe armam inteiramente a copa por fim. Um pingo de ouro. À cor, vem juntar-se o perfume de uma outra floração apreciada ali: a do pereiro. Era quando o povo antigo costumava dizer, dando de beiço: “o rio enche logo, as craibeiras estão florando…” E a água barrenta fazia finalmente a delícia dos pescadores, engrossada em torrente. A dos vaqueiros, já tinha passado. De agosto para setembro, com as festas de apartação, mais conhecidas ali como partilha. Terras quase infindas de herdade sergipana de barbas brancas, o morgado da família Britto, organizadas minimamente àquela época entre os descendentes mais poderosos do clã. Francisco Porfírio de Britto à frente, o coronel Chico Profiro da voz do povo, nas fazendas Canindé e Cuiabá, acolitado pelo filho, Totoinho, na Telha, a emendar com o coronel Maneca Britto, no feudo do Saco Grande, e com o também coronel Antônio Britto, no do Belém. Do Curralinho ao Xingó, na subida do rio, tudo era Britto. Como se o avoengo instituto do morgadio não tivesse expirado em 1835. Brittos amigos do almocreve Virgulino e do cangaceiro Lampião. Refinados de costumes entre si e refinadores de convidados a quem permitissem privar com a família. Inclusive os buliçosos. De arma na mão. Vivendo debaixo do chapéu de couro estrelado. Esse o mundo que o chefe de cangaço tivera razões de escolher para si, vindo de sertões bem mais secos, e de tomar por menagem dos anos derradeiros de vida. Ao tempo em que o brado de seu vulgo onipresente remetia à ideia de entidade — não de simples pessoa física — no sentimento do barranqueiro e do residente do miolo da caatinga, que pairasse sobre o espinhaço do rio, a distribuir uma justiça instantânea nem sempre má.

Dois outros casos de chapéus imponentes mereceriam acolhida na imprensa, ao tempo em que apareceram com força de despertar reações de admiração da parte de sertanejos, e a surpresa de quantos litorâneos tiveram acesso ao luxo das implicações estéticas derramadas sobre abas e correame, podendo dizer-se aqui, sem trocadilho, tratar-se de verdadeiros chapéus de Guerreiro, em alusão ao folguedo popular do Natal do Nordeste, marcado pela riqueza extravagante do adereço de cabeça. Os dois casos deixando patente que o gosto pelo sombreiro caprichado não se restringia ao Rei do Cangaço, a modo de extravagância isolada de janota.

Zé Baiano nos dá o primeiro abono. Cangaceiro veterano no bando de Lampião, era natural de Chorrochó, Bahia, uma terra prolífera em vocações para o cangaço, e de tal maneira enriquece na rapinagem do ofício que se entrega à ousadia de agiotar nos sertões de Sergipe do meado dos anos 1930, financiando paisanos e seus negócios, verdadeira casa bancária do fim do mundo, onde não havia instituição de crédito instalada de maneira formal. Os coiteiros intermediavam a aplicação das centenas de contos de réis a terceiros, até que a facilidade os conduz a engrossar, também eles, a lista dos tomadores. E veio daí a perdição do cangaceiro-prestamista. Numa cilada urdida pelo coiteiro Antônio Pereira da Conceição, o Antônio de Chiquinho, no lugar Alagadiço, de Frei Paulo, Sergipe, tomba, a golpes de facão, com os cabras Arcelino, Demudado e Chico Peste, todo um subgrupo do bando de Lampião, a 7 de junho de 1936. Não é preciso dizer que Chiquinho caíra em insolvência, depois de trocar a enxada pela garrafa. E será a garrafa a salvá-lo ironicamente do apuro, por dela ter se valido para embriagar previamente suas vítimas.

A imprensa da terra explora o episódio à exaustão, um tanto porque o estado de Sergipe possuía, à época, governo que inovara na relação com o cangaço, estabelecendo com este um modus vivendi tácito pelo qual cessava a repressão efetiva da polícia aos bandos à solta no sertão, ficando apenas a figurativa. Caso único no Nordeste, mas real.

Foi assim por toda a segunda metade dos anos 1930 naquele Estado, sob o domínio do governador, depois interventor federal, Eronides Ferreira de Carvalho, um oficial do Exército alongado em político, homem chegado ao presidente Getúlio Vargas, prestígio em alta naqueles tempos marciais. Data do período, de cinismo à solta na arena política — não esquecer que Eronides será o primeiro dos governantes estaduais consultados por Getúlio para o Golpe de 1937 — a preleção com que o capitão Virgulino atualiza jocosamente a geografia de riscos para os seus cabras: “Pernambuco e Bahia: demorar pouco; Alagoas: dormir de pijama; Sergipe: dormir de cueca…” Ora, a morte de quatro cabras a um tempo só, à frente um dos chefes mais famosos, representava oportunidade rara de bandear o feito para o ativo magro da força pública sergipana. É o que parece explicar a meticulosidade da cobertura de imprensa da capital ao episódio, com envio de correspondente ao Alagadiço, do qual resultaria para a história um registro que gostaríamos de transcrever na pureza documental com que foi concebido, no tocante ao significado da peça que vimos comentando aqui, no caso, um modelo de inverno, adequado ao chuvoso que dá nome à terra:

Um chapéu de feltro cow-boy, com três correias contendo 37 medalhas, duas alianças e 28 botões, tudo de ouro. Nas medalhas existem as iniciais A N [seu nome era Aleixo] e os nomes Amor, Lembrança e Maroquinhas. Na frente do chapéu, pregada, uma chapa de ouro em forma de coração. Ainda em uma das correias existem outras medalhas com as inscrições Amor de mãe e Souvenir, e duas libras esterlinas com os dizeres Verdade e Justiça…

O segundo caso a registrar não teve repercussão menor e se passou no início de 1938, em Alagoas, envolvendo o cangaceiro Corisco. A vaidade do mais evidenciado lugar-tenente de Lampião, comandante de bando que agia isolado e de forma autônoma desde pelo menos outubro de 1929, não se restringia ao uso da patente de capitão, a mesma que se imputava o chefe maior, ou à extravagância de juntar ao nome, nas correspondências que enviava, um espaventoso Chefe de Grupo dos Grandes Cangaceiros. Corisco sacrificava à vaidade a recomendação do chefe de que se evitasse o uso do branco no traje. Como este costumava dizer, “é dar vantagem demais ao macaco”. Terá sido talvez a única restrição feita por Lampião ao seu pessoal no plano da cor a ser empregada no traje — não anotamos qualquer outra — e se dirigia sobretudo à ingenuidade natural das mulheres do bando. Não valia para Corisco, a recomendação. O Diario de Pernambuco de 6 de agosto de 1938 trazia depoimento de vítima dando conta de que o cangaceiro, “destacando-se dentre seus companheiros de bando”, ostentava “culote cáqui, túnica branca, fuzil cheio de medalhas, dedos cobertos de anéis, a cabeça loura coberta por chapéu de couro cheio de ouro e enfeites”. Uma festa só, a imagem de Corisco, cansamos de ouvir no sertão.

Na sucessão dos modismos — a moda esteve presente no cangaço como em tudo o mais, inclusive nas armaduras da cavalaria medieval, não nos iludamos — Corisco chega a ditar estilo para o chefe. Expliquemos. Adotando as estrelas de oito pontas na aba arrebitada do chapéu, elegantes e delgadas, embora enormes, ainda em 1936, Lampião só o imitará de fins de 1937 para 1938, ornamentando-se com estas quando do desfecho de julho desse último ano. O chapéu da hora da morte que comentamos acima. Em 1936, Lampião não ia além de singelos signos-de-salomão costurados na aba, de tudo nos dando conta a cobertura fotográfica de Benjamin Abrahão, contrastada com a de seu colega anônimo que registrou os despojos do bando em Piranhas, Alagoas, em julho de 1938, na foto célebre da escadaria da Prefeitura Municipal.

Foi um Corisco assim, extremado em taful no final da carreira, a permitir que o funcional do traje cedesse passo perigosamente ao estético abusivo — a modo dos derradeiros fidalgos da cavalaria medieval europeia, quase imobilizados por sua prosápia — que teve o chapelão de couro arrebatado pela volante do cabo Aniceto Rodrigues no início de 1938, no coito da fazenda Lagoa dos Patos, próxima à vila de Entremontes, Alagoas, surpreendido por uns poucos tiros quando curtia bebedeira ao pé de um imbuzeiro. Ao chegar em Piranhas, a peça arrastou multidão. O tenente João Bezerra, chefe da volante local, com a esposa, foi visitar o sombreiro em casa de Aniceto, seu subordinado. Indiferentes à estética, os vários militares presentes entregaram-se à discussão sobre o valor dos metais incrustados. Dois anos depois, Bezerra estimará, em livro bem conhecido, que naquelas correias “havia seguramente uns dois contos de réis em moedas de ouro”. Muitos anos depois, sua esposa nos dirá do encanto que sentiu por encontrar até mesmo “uma tesourinha de unha de ouro puro embainhada no barbicacho traseiro, garantida por uma correia de fiel muito fina e também de ouro puro”. Mas o destino de deslumbramento do chapéu não irá parar por aí.

Quando o governador de Alagoas, Osman Loureiro de Farias, robustecido pelo Estado Novo com a prerrogativa de executor do estado de guerra em sua unidade, e logo depois investido na condição de interventor federal, parte para uma visita ao sertão, a 15 de fevereiro de 1938, preocupado com a questão do cangaço, em companhia de secretários de Estado, prefeitos municipais e dos comandantes do Regimento Policial Militar e do II Batalhão de Polícia, vê-se surpreendido no caminho de Água Branca, em plena “zona conflagrada” — como a imprensa gostava de eletrizar o leitor à época — por chefes de forças volantes que, saindo da caatinga com os trajes bizarros do ofício, ofertam-lhe o tal chapéu de Corisco. Ao comandante regional do chamado Brasil Novo, todo-poderoso do dia, o chapéu de um outro comandante não menos respeitado naquele meio: o do Chefe de Grupo dos Grandes Cangaceiros. O Corisco Velho, como também gostava de se intitular na intimidade.

E a cangaceira, de que se servia no particular?

Com alguns traços de valquíria e quase nenhum da amazona, a matuta que se engajou no cangaço jamais adotou o chapéu de couro, de cuja origem pastoril já lhe viria o impedimento natural ao emprego. Não houve exceção quanto ao ponto: chapéu de couro era coisa de homem. De vaqueiro ou de cangaceiro, assunto de homem, a elas ficando reservado um chapéu de feltro de aba média, 6 a 8 cm, com testeira e barbela, que a imitação cedo ergueria em padrão, sem que nem mesmo se tolerasse a quebra da aba frontal para o alto, por evocar a tradição masculina. O atufamento da copa para cima, sim, eliminando as dobraduras, pois permitia a formação de uma espécie de colchão de ar sobre a cabeça, o que vimos ser útil para o isolamento da soalheira. A colocação, ainda com esse fim, de toalha ou lenço sobre a cabeça, caído até os ombros, depois coberta pelo chapéu, foi igualmente corrente nos cerca de dez anos de presença sistemática da mulher no cangaço, uma das muitas novidades introduzidas no velho ofício por Lampião, depois de observar atentamente a serventia da vivandeira na Coluna Prestes, em 1926, na ocasião da passagem desta por Pernambuco, e de ver melhoradas as condições de higiene do grupo com a fixação no Baixo São Francisco, a partir do final dos anos 1920. De comum com o homem, finalmente, apenas o gosto de adornar a peça da maneira mais rica possível, sem perda da discrição com que contrastaria o catedralesco da cobertura masculina, no plano estético. Mas nem tanta discrição assim.

O jornalista Melquíades da Rocha impressionou-se com o chapéu de Maria Bonita, que teve nas mãos em 1938, com poucos dias da morte desta no Angico, assinalando o divórcio radical entre as peças masculina e feminina no particular, e registrando que o da Rainha do Cangaço, “não obstante ser de feltro, era guarnecido com uma faixa de camurça, toda ornada de libras de ouro, tendo uma testeira e uma passadeira onde fervilhavam esterlinas, botões e medalhas do precioso metal”.

O chapéu é o ponto de concentração dos acrescentamentos simbólicos que caracterizam o traje do cangaceiro. A fachada ainda mais ostensiva de uma indumentária ostensiva por inteiro. Nas missões silenciosas, caminhasse o bando por lugar aberto, sujeito a ser avistado de longe, ou entrasse em canoa para atravessar o São Francisco, o chefe riscava com a advertência infalível: tirar o chapéu! E como que apeavam momentaneamente da condição de cangaceiros, ao simples desatar do laço simbólico de maior expressão no conjunto do traje. Estrategicamente. O mesmo motivo que levou Lampião a despir o chapéu de couro e a se meter em chapéu de feltro bem-comportado, nada de aba quebrada em desafio, no momento em que se pôs, com o bando, a serviço do Governo Federal para a repressão aos revoltosos da Coluna Prestes, sob as bênçãos do padre Cícero, em 1926.

Como expressão de arte, o chapéu tem vida própria, podendo ser lido, em seus aspectos estético e místico, com ou sem o geral da vestimenta, ao modo da carranca do São Francisco em face do barco que isolava. Sintetizando elementos que não valem artisticamente por si, tomados isoladamente, de couro, tecido, metais nobres ou apenas vistosos, ilhoses e circunstancialmente fitas, há de ser apreciado no conjunto que encerra em harmonia com a cabeça, não resistindo à decomposição. Os elementos, por si, ou são, no máximo, discrepâncias de padrões conhecidos milenarmente ou, pior, séries industriais, o que de mais fundo podendo arrancar-se de cada um destes não indo muito além do que vimos, salvo quanto a algumas sugestões adicionais ligadas à flora sertaneja. A de que a estrela de oito pontas — duas a mais que a bíblica tradicional — tenha implicação com os mil raios da mancambira [nasal na primeira sílaba, na sonoridade sertaneja], uma destas. O caatingueiro tem nessa bromélia temível, com espinhos de ida e de volta nas hastes longas de ouriço, uma aliada imemorial contra todo invasor. O nec plus ultra do litorâneo. E a ama. É seu melhor esconderijo. De pessoas e de bens. Sobretudo ao aglomerar-se em bancos de centenas de metros quadrados, negando espaço de chão a um pé de alpercata que seja.

Há ainda florões que semelham a catadura da coroa-de-frade, cacto rasteiro que lembra um grande botão verde-rubro atarracado sobre os lajedos, quando visto de cima. São semelhanças. Sugestões, apenas. Toda a consistência artística vem, assim, da combinação dos elementos no conjunto do objeto, valendo aqui o que Berta e Darcy Ribeiro disseram sobre a arte plumária dos caapor: radicalmente, uma arte de síntese.

No que toca a esse conjunto, mesmo entre homens de um mesmo bando, de convivência cotidiana necessariamente próxima, não se flagram repetições, é de ser salientado. As fotografias depõem com eloquência. Os exemplares sobreviventes de chapéus de cangaceiro — não mais que quatro, conhecidos — o subscrevem. A foto, muito nítida, das cabeças de Lampião e seus homens, colhida na escadaria da Prefeitura de Piranhas, Alagoas, no dia mesmo do combate do Angico, apresenta treze chapéus arrebatados aos cangaceiros pela volante. Não há dois iguais. Tão ricos em tema e valor material quanto o do chefe, sim. O de Luís Pedro, lugar-tenente do bando, igualmente abatido, ilustra ambas as vertentes. O mesmo se diga quanto aos outros dois comentados, o de Zé Baiano e o de Corisco. Os demais, estando longe de ser pobres, rivalizam mais propriamente no que toca à estética. Registre-se ainda terem sido conjuntos notáveis, em todos os aspectos, os chapéus de Moderno, de Mariano, de Zé Sereno, de Gato, de Canário, de Juriti, de Balão, subchefes a serviço do capitão. E não se deixe de insistir no que ouvimos dos ex-cangaceiros Candeeiro e Barreira: que ao chefe ou subchefe, o padrinho ou patrão, cabia enfeitar seus afilhados, sem exclusão dos riculutas [recrutas]. Os cabras sob sua direção, enfim. A tarefa consistindo não somente no fornecimento dos metais nobres, do pouco ouro e da alguma prata como vimos, mas também do auxílio na confecção dos ornatos.

Nada rara a prática do padrinho confeccionar peça na intenção de presentear o afilhado. Quando Candeeiro, deixando o subgrupo do segundo Jararaca no final de 1936, insinua-se na confiança de Lampião e passa a integrar a guarda pessoal de oito homens de que este dispunha à guisa de grupo central, vê o chefe riscar no papel, ir para a máquina, e costurar e bordar jogo de bornais que não ficava a dever ao capricho dos que eram de uso do próprio alfaiate da circunstância. Para a sua surpresa, passados não dois dias, ou duas semanas, mas dois meses de trabalho sossegado no coito da fazenda Pedra d’Água, Lampião lhe dá os bornais de presente, desejando-lhe boa sorte e fechando a conversa com o clássico: “Deus lh’acumpanhe!”. O aliciamento hábil pontilhava a recorrência de mais um afilhado disposto a matar ou morrer pelo padrinho. E porque Candeeiro tinha “tomado a patente” do colega Vila Nova, que resvala amuado para o subgrupo de Luís Pedro, cabe a Maria Bonita bisar o gesto em benefício do queixoso.

“Não se chama o boi batendo na perneira”, repetia o velho chefe cangaceiro, consciente da necessidade de uma política de afagos no seio do bando, a amenizar a disciplina de que não abria mão. Os alfaiates de pano e de couro, desde que dotados também de coragem pessoal, arvoravam-se em candidatos naturais aos galões da chefia intermediária no bando de Lampião, ele próprio a dar o primeiro exemplo da desenvoltura na agulha e na linha. É perceptível a satisfação com que se deixa flagrar pela objetiva de Abrahão no ato da costura, em 1936, debruçado sobre máquina Singer de mesa, a mão cheia de anéis a conduzir o veio da engenhoca, dando ritmo ao bordado. Cena rara de riso em quem até o sorriso pouco estampava. E documento pungente da existência autárquica do Brasil dos grotões, onde não se podia depender de terceiros para pregar botão ou remendar fundilho de calça. Uma janela aberta ao arcaísmo dos tempos coloniais, sem traço de efeminação a um primeiro olhar.

Diga-se, aliás, a bem da inteligência do chefe cangaceiro, que este fez de tudo para mostrar ao mundo, por meio do filme de Abrahão, as sutilezas do traje, a um tempo rico em valor e em funcionalidade, que desenvolvera para si e democratizara quanto possível entre auxiliares, dando-se à pachorra de aparecer, em cenas distintas, ora despindo os bornais; ora apenas com as cobertas, bornais ao lado sobre um pau; ora apenas de camisa, com chapéu, bornais e cobertas pendurados, expostos a detido close do sírio; ora sentado, bornal à mão, salientando as flores da passadeira escapular. Não se contendo, chega a falar para a câmera sobre as excelências de seu punhal de quatro palmos, que vira e revira ao faiscar do sol sobre a lâmina polida. Em outra tomada, caminha em direção à objetiva como um jornalista de televisão dos dias que correm e, mastigando as palavras, revela ao mundo a prosperidade de alguns dentes de ouro. Em vão. Não por ser o filme mudo, apenas. Muito mais por conta da renitência de certa bibliografia positivista em fechar os olhos a tudo isso. Tolamente. Anticientificamente.

O cangaço, favorecido pela elite rural do Nordeste em medida mais elevada que a que se tem divulgado de costume, fazendeiros e cangaceiros tantas vezes irmanados na luta comum contra um poder litorâneo renovador sem guardar ritmo desde a Colônia, escorchante nos impostos do Império e antirreligioso sobretudo com a República, necessitava cercar de silêncio as relações que tecia. O ver, ouvir e calar alongado em norma fatal até nos bilhetes de cobrança, fechos pontilhados com recomendações como “não alarme as autoridades”, “resguardo de boca”, “cuidado na vida”, “resposta pelo mesmo portador”, “mande botar na fazenda”. É próprio da resistência cultural sertaneja que essa discrição radical tenha sobrevivido por décadas à morte do próprio cangaço. Não há obstáculo maior à faina do historiador. De maneira que somente no final de 2003 foi que tivemos acesso à cena que faltava para esta parte do estudo, graças ao depoimento de um coiteiro de confiança de Lampião, insinuado em sua amizade por ser, como este, alfaiate de couro.

No período de atuação do depoente, entre 1934 e 1937, os chapéus estavam vindo de Rio do Sal, povoação baiana próxima à cachoeira de Paulo Afonso, confeccionados pelo mestre Duda, Joaquim Ribeiro dos Santos, casado com uma tia de Maria Bonita, irmã de Dona Déa. Todos de couro de veado, vinham de seis a oito, encaixados, ensacados e postos em cangalha de burro, pelas mãos do irmão do depoente, com toda cautela, esgueirando-se por veredas de caatinga. O mestre possuía uma Singer e contava com os filhos Zacarias, Manuel e Antônio. No combinado, a peça vinha apenas com a barbela de prender no queixo. Longa e estreita, como vimos. Em um dos coitos próximos a Água Branca, Alagoas, fosse no Riacho da Barraca, no Bom Jesus, no Riacho Seco, no Craunã ou no Campo Novo, Lampião distribuía candeeiros aos cabras habilitados no ofício e se isolava com o depoente, seu auxiliar direto, na confecção de cartucheiras, bandoleiras, correias de cantil, bainhas de pistola e perneiras, além de testeiras e barbicachos traseiros para os chapéus. Chefe na máquina de costura, que “dominava inteiramente”, auxiliar fazendo uso das mãos. Com uma quicé afiada, o cangaceiro talhava as estrelas, palmas e signos em vaqueta branca, a serem colados e costurados à mão, na aba e copa dos chapéus, perfuradas previamente “por uma sovela fina que o capitão possuía”. Da mesma maneira eram costuradas moedas e medalhas. E nisso, “com muita atenção e algumas brincadeiras”, iam “até a uma ou duas horas da manhã”. A nosso pedido, o depoente esclarece: “A vista ruim do capitão era estragada mesmo, mas com a esquerda, ele botava a linha na agulha mais depressa do que eu, que estava dos 17 para os 18 anos”.

Surgem naturalmente as perguntas: acaso seria a costura o meio pelo qual homens tão expostos ao cotidiano de violências do cangaço promoveriam o reequilíbrio intuitivo da personalidade embrutecida? Não teriam, porventura, antes mesmo da formulação de Jung, alimentado o lado feminino de suas personalidades?

O preconceito tem sido o maior obstáculo à compreensão da personalidade dos que supomos primitivos, convém não esquecer. O que nos parece fora de dúvida razoável, ao exame meticuloso das peças caprichadas de que se serviam os cangaceiros vitoriosos na “profissão”, ou de conversas com alguns de seus coiteiros e artesãos mais próximos, é que o bando de Lampião, sobretudo nos anos 1930, possuía preocupações estéticas mais frequentes e profundas que as do homem urbano moderno. Que as do eventual leitor deste livro no momento. Afinal, quando pensamos que as melhores polícias do mundo, à frente a japonesa, retiram das ruas seus agentes que se embrutecem na lida com criminosos, e os segregam em chácaras, a tratar de arranjos florais e outras expressões de arte, não nos parece absurdo pensar na costura e no bordado como meios intuitivos de higiene mental a serviço do equilíbrio do grupo combatente no cangaço, para além do sentido utilitário da ocupação.![]()

FREDERICO PERNAMBUCANO possui formação em História e Direito, sendo procurador federal (aposentado).