Americanismo, fartura e escassez

Leia trecho do livro 'Yes, nós temos coca-cola', de Frederico Toscano, publicado pela Cepe Editora

TEXTO Frederico Toscano

01 de Abril de 2022

A obra caminha entre análises e detalhes saborosos da história brasileira

Imagem Monografia, Robinson José Costa Abbade

[conteúdo na íntegra | ed. 256 | abril de 2022]

Assine a Continente

Capítulo 2

Por bares nunca dantes navegados

No dia primeiro de abril de 1954, o Banco Nacional de Pernambuco orgulhosamente inaugurava a sua nova sede, no trecho inicial da ainda jovem Avenida Dantas Barreto, junto à Praça da Independência e quase em frente à Igreja Matriz de Santo Antônio, no bairro de mesmo nome, bem no coração da cidade. Iniciando suas operações em 23 de março de 1945, nos estertores finais da guerra, a empresa surgia com a promessa de contribuir para arrancar o Recife das carestias e incertezas econômicas típicas dos tempos de conflito. Quase dez anos depois de sua gênese, apresentava ao público o Edifício Antônio Barbosa, assim batizado em homenagem ao comerciante português que havia, anos antes, imigrado para o Recife e aí se assentado, constituindo família e negócios na capital pernambucana, e cujo busto em bronze podia ser encontrado a vigiar o movimento de clientes no hall de entrada. O arranha-céu, com doze andares, era um dos mais altos da cidade na época, abrigando o banco no térreo e em mais quatro pavimentos, incluindo o subsolo, os demais espaços sendo disponibilizados para o aluguel de escritórios e firmas.

Luxuoso, o Antônio Barbosa não contava apenas com modernas instalações para o atendimento do seu público cotidiano comum, à procura de juros suaves e investimentos rentáveis. Entre as suas instalações, figurava um estabelecimento que parecia dominar até os aspectos mais sisudos da capital pernambucana: um bar, que chamou a atenção da imprensa local. De fato, o cronista da coluna Diário social, do Diario de Pernambuco, parecia mais interessado em descrever o ambiente da casa de bebidas do que em considerar os montantes que circulariam no banco, assegurando que o local era, em suas palavras, “spic and span” e “comfortable”, capaz, portanto, de agradar ao mais exigente frequentador. Estes se limitariam, lamentava ele, aos funcionários da própria empresa, que lá poderiam fazer pequenas refeições e, é claro, tomar o aperitivo de antes do almoço. Eles seriam atendidos por uma equipe treinada e uniformizada, todos ostentando as mesmas camisas de casimira, gravatas, sapatos e, segundo o jornalista, também o mesmo sorriso. A ambientação era discreta e cinzenta, algo que se aproximava mais das boits de nuit dos filmes franceses, mas que tinha lá seus toques de regionalismo: as paredes traziam, em relevo de cimento branco, cenas de um Recife já então chamado de antigo, com a Ponte da Boa Vista ao fundo e os típicos sobrados portugueses enfileirados, carruagens puxadas a cavalo em primeiro plano. O cronista, inconformado pelo caráter exclusivista do local, louvava o clima “acolhedor e íntimo” do bar, mas queixava-se de que o público em geral não poderia aproveitar o frio artificial produzido pelo ar-condicionado e sentar para tomar um chá, no caso das mulheres, ou saborear coquetéis, se se tratassem de homens. Concluía seu texto ponderando que a “ideia de que num banco se cuidam de cifras casar-se-ia perfeitamente bem à de se cuidar de cifras bebericando chá ou sorvendo seu Dry Martini”, e expressando a opinião de que o “bar é uma nota colorida e alegre num Banco, por excelência, sóbrio de linhas, e austero de conjunto”.

Noite elegante de abertura do Bar Savoy, em julho de 1944.

Imagem: Bar Savoy (Livro, Edilberto Coutinho)

A ideia de uma instituição financeira privada oferecer um bar exclusivo aos seus funcionários parecia despertar mais sentimentos de satisfação do que de estranheza no Recife da década de 1950. Coisa semelhante já havia, afinal de contas, acontecido no ano anterior, quando a Associação de Imprensa de Pernambuco (AIP) inaugurou a sua própria casa de bebidas, sem dúvida mais humilde do que a do Banco Nacional, “nada mais que uma puxada dos fundos da sede, com cobertura de telha francesa, um balcão de mármore e prateleiras superpostas — o material estritamente necessário à existência de um bar”. A matéria do Diario de Pernambuco sugere que tal estabelecimento deveria ser coisa natural para jornalistas, sendo a categoria, por força mesmo da natureza de sua profissão, naturalmente predisposta à “boemia, as noitadas ruidosas nas mesas dos cafés, entre baforadas de cigarros e copázios de cerveja”.Mais do que uma opção a mais de lazer para os comunicadores recifenses, o bar de sua associação cumpria o papel de garantir que esses profissionais, tradicionalmente afligidos por empregos instáveis e proventos insuficientes, tivessem acesso a um local do tipo. Um que oferecesse o “Scotch, as cocas, os guaranás, as ‘Beers’ e a série inumeral [sic] de ‘rye’, ‘bourbom’ e brandy, os exemplares mais degustáveis do mercado e, o que é importante, ao preço que o jornalista pode pagar”.

Um tanto cínico, o autor da matéria — ele mesmo jornalista, afinal — sugere que os colegas agora teriam, ao menos, bons motivos para comparecer à sede de sua Associação, se não costumavam fazê-lo para exercer seu direito de voto nas assembleias da categoria. De fato, a ideia era unir o bar a um futuro restaurante e, junto com as exibições cinematográficas patrocinadas pelo Consulado Americano e que ocorriam duas vezes por semana, fixar ainda mais o jornalista à sua casa. Assim como ocorria com os comunicadores recifenses, os suboficiais da Aeronáutica já podiam, desde julho de 1951, frequentar o seu próprio bar, o Santo Antônio, inaugurado na Vila dos Sargentos em Boa Viagem. O estabelecimento serviria assim para contribuir ainda mais para a rápida urbanização do bairro, um misto de casa de bebidas e armazém de uso geral, descerrando suas portas pela primeira vez para um público de cerca de quinhentas pessoas. De bom grado, elas se acotovelaram no limitado espaço para se servir de espumantes, chopes, bolos, sanduíches e outros quitutes.

HOSPEDANDO A SEDE POR BEBIDAS

A partir da década de 1930, o bar parecia figurar como condição essencial para os divertimentos urbanos da capital de Pernambuco, seu surgimento pelos bairros locais sendo motivo de atenção e até mesmo de celebração por parte da imprensa. Foi o que ocorreu quando da inauguração do Hotel São Domingos, situado à Praça Maciel Pinheiro, nº 66, no bairro da Boa Vista, centro, que abriu as suas portas anunciando-se como o mais luxuoso hotel do “Norte” do Brasil. O moderno edifício de sete andares contava com um amplo hall de entrada para o recepcionamento dos hóspedes, suprido de móveis funcionais e dos principais jornais e revistas, locais ou trazidos do Rio de Janeiro, à época, capital federal, além de painéis do artista plástico Francisco Brennand. Contava com 94 apartamentos dotados de banheiros com água quente ou fria, telefone e uma curiosa “ventilação científica”, na verdade um projeto arquitetônico que primava pela circulação da brisa e do aproveitamento da sombra naturais, dessa forma dispensando até mesmo o uso de ventiladores nos quartos. Uma das atrações era o restaurante, com sua cozinha totalmente elétrica, sob o comando do chef espanhol Jesus Berenguer, e que tanto era capaz de fornecer pratos internacionais quanto os mais típicos da culinária local. Junto a ele, figurava o bar, com um estoque de bebidas nacionais e estrangeiras e, como um chamariz a mais, um especialista “no preparo dos mais variados coquetéis e de outras bebidas de renome internacional”.

Arte publicitária de Manoel Bandeira traz um colorido Hotel

Central da década de 1930, também anunciando-se como

o mais moderno do "Norte" do país e onde eram faladas

cinco línguas diferentes, além do português.

Imagem: Manoel Bandeira/Reprodução

Antes do São Domingos, ainda em 1954, o bairro de Boa Viagem finalmente ganhava o seu primeiro hotel, também considerado de padrão internacional, distando vinte minutos do centro da cidade e apenas três do Aeroporto dos Guararapes, e contando com cem apartamentos, todos de frente para o mar e dotados de varanda, telefone e, opcionalmente, ar-condicionado. Apresentava ainda um restaurante em seu primeiro pavimento e, no térreo, a sorveteria Coqueiral e a cafeteria O Jangadeiro, para refeições ligeiras. Em expectativa à inauguração do bar do hotel, a imprensa local já ansiava por um estabelecimento onde fosse possível “deglutir sanduíches, ‘cachorros-quentes’ e refrigerantes pelos preços correntes da praça”, embora já demonstrasse um sentimento de resignação quanto às tarifas encontradas em um ambiente de luxo, muitas vezes tabeladas em função do dólar, então vendido no mercado livre a proibitivos 71 cruzeiros. Seguindo essa mesma tendência, o Hotel Guararapes, no centro, fez funcionar o seu Bambu Bar, situado na sobreloja do edifício e contando com “moderno serviço de cock-tail, aperitivos e salgadinhos, em ambiente da mais fina distinção”.

Os hotéis mais antigos e que já possuíam seus próprios bares começavam um processo de modernização, visando melhor atender a sua clientela, como foi o caso do Grande Hotel, situado na Avenida Martins de Barros, defronte ao Rio Capibaribe, no bairro de São José, também no centro da cidade. Quando sofreu uma série de reformas no começo da década de 1960, sua casa de bebidas, que funcionava no térreo, desapareceu para dar lugar a um banco, irritando alguns dos seus frequentadores habituais. Outros aplaudiram a iniciativa, argumentando que o espaço anterior, afinal, era mais uma espécie de “living-room” e não um bar propriamente dito, cuja função acabou transferida para o primeiro andar. As novas instalações surgiam com “o ar de todo bar, isto é, como imaginam os aficionados exigentes do aperitivo antes das refeições, entre as refeições e depois das refeições”: apresentava ar-condicionado e um balcão para o fornecimento de bebidas, além de algumas colunas de mármore à guisa de decoração. Para o cronista do Diario, o Grande Hotel remoçava a olhos vistos, introduzindo melhoramentos que, vá lá, certamente pesariam um pouco mais nos bolsos dos seus hóspedes e frequentadores, mas que ao menos resultariam em um bar atraente e moderno, ainda que o jornalista se queixasse de estar “faltando (desse mal sofrem todos os bares de hotéis no Recife) de um ‘bartender’ para sacudir as misturas”.

REGIONALISMO DENTRO DOS PRATOS E FORA DOS COPOS

Mas os hotéis da capital pernambucana estavam longe de ser os únicos refúgios para os que desejavam deixar suas casas ou locais de trabalho em busca de uma bebida gelada e, por vezes, uma refeição rápida. A década de 1950 via uma considerável expansão do ramo de bares e restaurantes, tanto que o Diario de Pernambuco decidiu criar uma coluna regular para comentar, elogiar e criticar tais ambientes, chamada, apropriadamente, de Prato do dia. Nela, os cronistas sociais compartilhavam suas experiências visitando diferentes estabelecimentos e provando do seu cardápio, fosse ele sólido ou líquido. Era assim que o público leitor descobria que o Bar King’s, na Rua da Concórdia, servia uma boa pizza, ou que a próxima casa a ser resenhada seria o Bar Capibaribe, na Rua da Aurora, que fazia fama pela sua carne do sertão (ou seja, carne de sol) acompanhada de feijão-de-corda. Da mesma forma, os leitores eram alertados de que a cozinha do Bar Pigale seguia decaindo, devendo-se, portanto, evitar a sua salada de mariscos, sob o risco de profundas (e talvez perigosas) decepções.

De fato, pesar da oferta de chopes, destilados, coquetéis e refrigerantes, muitos dos bares eram lembrados — e, consequentemente, louvados ou vilipendiados — pelas refeições que ofereciam, quase sempre um complemento relativamente simples às bebidas que eram servidas. Ainda que a oferta de sólidos fosse variada, havia um prato comum que podia ser encontrado em vários estabelecimentos do ramo espalhadas pela cidade: o guaiamum. O caranguejo de casco azulado, retirado de suas tocas na lama escura dos manguezais, sofria forçosa migração para as panelas de muitas das casas de bebidas do Recife. A Prato do dia, cumprindo a sua função, apontava os melhores locais para se degustar o crustáceo, hoje uma espécie de símbolo informal da capital pernambucana. O Bar Estrela da Noite (também conhecido apenas como Bar da Noite) chegava a ter seu nome oficial desprezado pelos seus clientes, sendo denominado Bar do Guaiamum por aqueles que o frequentavam. O estabelecimento, localizado na Rua do Acre, próxima ao Mercado de Afogados, no bairro de mesmo nome, via maior movimento após as 23 horas, servindo seu prato de resistência acompanhado de pirão apimentado, molho pardo e cerveja gelada. O mesmo fazia o Bar do Alvinho, situado na Estrada dos Remédios, ali próximo e dotado de atributos semelhantes. Já o Bar Guajá se destacava dos seus pares ao se especializar no animal do qual tomava emprestado o nome, uma espécie de caranguejo semelhante ao guaiamum. Na beira-mar da vizinha Olinda, o Bar do Cícero (que, posteriormente, se transformaria no conhecido Restaurante Samburá, especializado em frutos do mar e de portas abertas ainda nos tempos atuais) era uma opção para se saborear a iguaria fora do Recife, além de ofertar sarapatel e vatapá.

O belo edifício em art déco do Cassino Americano, em cartão-postal da década de 1940 ou 1950, na Praia do Pina. Imagem: Acervo Particular de Wilton de Carvalho

O regionalismo de muitos dos bares recifenses parecia restringir-se tão-somente ao seu cardápio de sólidos ou, no máximo, à sua decoração. A coluna Coisas da cidade, também do Diario de Pernambuco, dedicada aos problemas e soluções da urbanidade recifense, chegou a insinuar uma casa de bebidas de feições mais pernambucanas, com sugestões que muito se assemelhavam àquelas feitas por Gilberto Freyre nas décadas anteriores, idealizando um restaurante ou um café mais dotado da cor local. Para esse novo estabelecimento, o cronista Z recomendava o Pátio de São Pedro, com sua antiga igreja e casario típico, que deveria ter suas características arquitetônicas devolvidas, repondo-se as biqueiras das casas e janelas enxadrezadas ou de guilhotinas. O responsável pelo lugar haveria de ser o garçom Carneiro, veterano do Restaurante Leite, e a atmosfera emularia, de algum modo, aquela encontrada na Adega do Machado, em Lisboa, ainda que ao mesmo tempo apresentasse uma decoração semelhante àquela do Bar Anjo Azul, localizado em Salvador. Uma orquestra regional ajudaria a criar a ambientação e regionais também seriam os pratos, sobremesas, frutas e sorvetes servidos. Sobre a bebida, nenhuma palavra.

O Recife acabaria por ganhar seu bar com ares regionais com a inauguração do Corisco, no dia 20 de julho 1957, quando membros da imprensa e da alta sociedade local foram recebidos com o frio do ar-condicionado, planejada luz indireta e diversas rodadas da “água da Escócia”. A decoração, lembrando o Sertão pernambucano e, evidentemente, os cangaceiros que por ali passaram em tempos distantes, parecia agradar o gosto estético dos cronistas sociais da cidade, desde que houvesse ao menos uma limitação muito clara. “O que se espera é que o ‘Corisco’ não seja regional na sua matéria prima”, afirmava um deles. “O regional pode ficar mesmo nas paredes, nas toalhas, nas mesas e por fora dos copos: nunca dentro dos copos. Os olhos terão o prazer de uma decoração à moda da casa; mas a língua, esta requer coisa importada e das boas”, encerrava, pedantemente. E era justamente isso que se pretendia servir no local, que prometia disponibilizar ao público música discreta e todos os acessórios necessários aos fumantes, tais como isqueiros, filtros e fumo. Além, evidentemente, de um bem abastecido arsenal de bebidas de origem estrangeira, tais como “Brandies”, “Scotchs”, “Ryes”, “Bourbons”, mais os copos corretos para cada mistura. Para a elite intelectual e econômica do Recife, o Corisco reunia, dentro do seu regionalismo seletivo, as características esperadas de um bar, da forma como se imaginava que uma casa dessa natureza deveria funcionar, principalmente em seus elementos definidores. Elementos que eram tão estrangeiros quanto as bebidas pedidas pelos paladares exigentes das classes mais abastadas da cidade, e se originavam, como se poderia esperar, dos Estados Unidos.

A TAVERNA COMO PEDRA FUNDAMENTAL DOS ESTADOS UNIDOS

Assim como no Brasil, os norte-americanos do século XVIII possuíam poucas opções de espaços públicos para reunião que não fossem uma praça ou um templo religioso, e cada um desses lugares encerrava as suas próprias inconveniências. A primeira podia ser, a depender do local e da época, proibitivamente fria, sem abrigo dos elementos como o vento, a chuva e a neve, ao passo que o segundo apresentava um problema incontornável: igrejas não eram, afinal de contas, os locais mais apropriados para se consumir bebidas alcoólicas. Para isso existiam as tavernas, locais de longas mesas e bancos comunais, onde comia-se e bebia-se aquilo que a casa tinha a oferecer naquele dia, ao lado de estranhos que podiam ser simplesmente inconvenientes ou, no limite, até mesmo perigosos. Um tipo de estabelecimento que, assim como o café, foi trazido da Europa para as colônias, inclusive o Brasil. No modelo de colonização britânica, contudo, as tavernas começavam a sua existência junto com as primeiras edificações de um novo vilarejo, geralmente abrindo as portas muito antes do que instituições como tribunais de justiça ou mesmo prefeituras. De fato, por muito tempo as funções de tais locais eram exercidas, primeiramente, nas próprias tavernas, com cortes de justiça e deliberações municipais ocorrendo no mesmo salão onde, em dias ou noites comuns, os colonos se reuniam para beber. Notícias e avisos, mesmo aqueles considerados de natureza oficial, eram muitas vezes divulgados primeira e principalmente na taverna, e até mesmo serviços religiosos podiam ocorrer lá, quando o prédio da igreja local era incapaz de proteger seus paroquianos do frio de um inverno excepcionalmente rigoroso. Em suma, a taverna norte-americana era, antes de uma conveniência, uma necessidade, sem a qual a fundação e manutenção de povoados — e posteriormente cidades — teria sido muito mais difícil ou talvez mesmo impossível.

Em 1945, a fotografia mostra um dos bailes do USO de Belém-PA, em salão de bom tamanho, decorado com as bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos. Imagem: History Overseas Departamente, USO Archives

Com o passar do tempo, as colônias norte-americanas também formariam os seus próprios cafés e estes passariam a servir, além da infusão estimulante que lhe emprestava o nome, bebidas alcoólicas. As tavernas e os cafés chegaram a conviver lado a lado por algum tempo, com as primeiras oferecendo opções a preços fixos e recebendo a parcela mais humilde da população, ao passo que, nos últimos, esperava-se um público mais refinado e elitizado. A taverna, portanto, via uma frequência muito maior da população local e, também, de viajantes que precisavam de um local para passar a noite, se aquecer do frio e fazer uma refeição quente. E era justamente essa efervescência social que as tornava locais perfeitos para se escutar as notícias mais frescas, tanto locais quanto de além-mar, bem como para debater política. A pluralidade de usos desses lugares estimulava o encontro de diferentes pessoas e opiniões em um mesmo espaço para discutir os acontecimentos contemporâneos de forma mais ou menos democrática. Isso faria com que se tornassem centros de rebeldia velada e, não muito depois, aberta resistência ao jugo britânico. Durante os conflitos da independência norte-americana, colonos que lutavam contra os soldados ingleses eram recebidos como heróis nas tavernas, sendo alimentados gratuitamente pelos proprietários, além de participarem de inúmeros brindes à base de cerveja, uísque e rum. Homens eram recrutados para a guerra nesses mesmos locais, e era nos campos próximos que, por vezes, eles lutavam e morriam, com muitas tavernas alterando seus nomes para honrar a memória de batalhas ocorridas nos arredores. Antes disso, ainda serviriam de esconderijos, depósitos de munição e suprimentos, e também abrigos, uma mais do que bem-vinda visão para as tropas coloniais que marchavam entre um ou outro vilarejo. Foi em uma taverna, a Bull’s Head, em Nova York, que George Washington foi recebido para celebrar no Dia da Evacuação, quando os últimos casacas-vermelhas deixaram a ex-colônia e retornaram para a Inglaterra. Foi em outra, a Queen’s Head, que ele se despediu dos seus homens e debandou suas tropas, agora desnecessárias com o fim da guerra da independência. E foi nesse mesmo estabelecimento que, em 1789, o velho general inaugurou seu mandato como primeiro presidente dos Estados Unidos. As tavernas eram, portanto, parte de uma tradição local, que tanto tinha a ver com a sociabilidade das primeiras povoações e cidades ao leste da então colônia quanto com os conflitos contra a metrópole britânica. Parte entranhada da cultura local, ainda assim não deixaria de sofrer modificações em seus usos, transformando-se dramaticamente ao longo do tempo.

O SALOON E A CONQUISTA DO OESTE

Por volta de 1850, começariam a surgir os primeiros saloons, um espaço público que buscava, até certo ponto, emular os cafés franceses — de onde surgiu o nome, uma corruptela de salon. Embora também existissem na mais desenvolvida e urbana costa leste dos Estados Unidos, foi no Oeste de meados e fins do século XIX que o saloon adquiriu sua fama — ou infâmia — quase mítica, alimentada, evidentemente, pela produção cultural norte-americana. Embora as tavernas ainda existissem e gozassem ainda de uma boa reputação dado o seu papel durante a independência, o saloon não demorou a ser considerado um antro de perdição para os que o frequentavam, sendo associado a bebedeiras, violência generalizada e prostituição. Sua abrangência nos vilarejos da fronteira norte-americana, uma terra ainda carente de leis e da presença do Estado, criou uma imagem bastante específica na cultural local, que seria posteriormente propagada até mesmo para fora dos Estados Unidos, especialmente através dos westerns, os famosos filmes de caubói. Era esse personagem que com mais frequência era associado a esse tipo de estabelecimento, o tipo de homem durão e hábil com seus revólveres, capaz de sobreviver em uma terra repleta de índios selvagens, coiotes famintos, vigaristas e assassinos. Para além dos estereótipos perpetuados por Hollywood, o saloon de fato apresentava algumas das principais características imortalizadas nos filmes. Suas portas de folha dupla e vai e vem automático permitiam com que os frequentadores obtivessem o mínimo de privacidade em relação à rua, enquanto aqueles do lado de fora podiam, por breves instantes, capturar um vislumbre do que ocorria lá dentro. E o que viam eram um assoalho de tábuas empoeiradas, com escarradeiras imundas pelos cantos, barris de uísque e aquele que era, sem dúvida, o elemento mais importante do local: o balcão. Conhecido como barra, ou “bar” em inglês, era nele que se reuniam os tais pistoleiros e outros personagens mais ou menos insalubres, cotovelos descansando sobre o longo mobiliário de madeira, sorvendo doses com um único gole, sentados em bancos altos e com as botas apoiadas em um trilho de bronze ou latão junto ao chão. Atrás da peça, a figura do barman, um atendente cuja função básica era servir as bebidas, as garrafas descansando em prateleiras às suas costas, quase todas cobertas de poeira quando continham algo que não fosse uísque ou cerveja.

A foto mostra uma festa de Natal em dezembro de 1944 para

crianças carentes em um orfanato do Recife.

Imagem: Brazil: Tales of the South Atlantic in World War II

(livro, John Harrison)

Apesar da força imagética do bar do velho oeste americano, um formato semelhante já podia ser visto nas antigas tavernas mesmo no século anterior. O balcão de um estabelecimento do tipo, diferente da peça que podia ser tipicamente encontrada em um saloon, mais longa do que larga e por cima da qual os drinques eram servidos, era parte de uma espécie de sala pequena, localizada em um dos cantos do salão principal. Chamava-se “cage bar”, algo como barra da gaiola ou da jaula, e consistia basicamente em uma peça de madeira vazada, em formato de grade, que se estendia do balcão ao teto, e que podia ser corrida para cima, demonstrando que o taverneiro estava pronto para servir. O mobiliário era uma medida de segurança, com o intuito de proteger a preciosa coleção de porcelanas chinesas e bebidas importadas que descansava em suas prateleiras. Pela sua importância dentro da taverna, o local emprestava seu nome a tudo aquilo que a ele se relacionava ou com o qual interagia: o homem que preparava os drinques era o bartender, enquanto que a menina que carregava os copos até as mesas era chamada de barmaid, e o mesmo valia para os acessórios utilizados durante o serviço, até mesmo um humilde esfregão. Com as tavernas saindo de cena, o bar se tornaria o elemento mais procurado e definidor do saloon no oeste oitocentista norte-americano, que também podia contar com outras amenidades: pequenas mesas e cadeiras, um lugar para o carteado, talvez alguns quartos para encontros amorosos e, nos estabelecimentos mais elegantes, uma mesa de bilhar. Embora fosse um ambiente predominantemente masculino, também era possível encontrar mulheres pelo salão, que, se não eram consideradas companhia legítima para a sociedade educada local, nem sempre eram prostitutas. Índios, negros e imigrantes chineses eram quase sempre considerados persona non grata e os poucos que ousassem adentrar um lugar assim, no intuito de se servirem eram frequentemente espancados e expulsos, quando não acontecia coisa pior.

De fato, essas minorias costumavam se reunir em estabelecimentos de características semelhantes, quando disponíveis, ainda que segregados dos frequentadores brancos, saloons conhecidos pelo termo Black Elephant, ou Elefante Negro. Mas não era apenas no Oeste sem lei que grupos de párias sociais se reuniam para beber e relaxar depois de um longo dia de trabalho. Na costa leste, os bares de cidades como Nova York e Chicago fervilhavam de anarquistas, socialistas e qualquer um que se sentisse farto das condições de trabalho impostas sobre o operariado entre meados e final do século XIX. Greves e choques violentos entre empregados insatisfeitos e a polícia eram cada vez mais comuns, e o fato de que esses trabalhadores muitas vezes realizavam suas assembleias em saloons não passou despercebido nem por parte da imprensa, nem pelo poder público. A verdade é que boa parte da parcela masculina da sociedade norte-americana de então frequentava bares regularmente, com algumas casas do gênero se celebrizando em sua função. Estes eram estabelecimentos mais elitizados, afastados das agitações sociais que podiam ser encontradas em locais frequentados por negros e sindicalistas, ambientes considerados insalubres. E não somente pelos discursos políticos inflamados ou pelo tipo de clientela, mas principalmente por estarem sujeitos às agressivas batidas policiais que, curiosamente, só ocorriam nesses tipos de locais. “Clubes para os pobres”, na opinião do escritor Jack London, lugares que aceitavam os despossuídos e marginalizados, ainda que por uma noite, ambientes completamente diferentes dos grêmios exclusivistas organizados pela alta sociedade.

A DEMONIZAÇÃO DO ÁLCOOL E A LEI SECA

Ao longo das décadas, a fama dos saloons apenas piorou, levando a uma pressão cada vez maior em prol do fechamento de qualquer casa que servisse bebidas, ao mesmo tempo em que o próprio consumo do álcool passava a ser condenado. A imprensa, parte da sociedade civil e religiosos reformistas passaram a se organizar sob a batuta de políticos moralistas, no intuito de pôr fim a esse suposto mal. Vereadores e deputados enxergavam o potencial da temática, que despertava reações apaixonadas por parte da população, montando suas plataformas de campanha em torno da proibição do álcool e de todo o comércio a ele relacionado. A entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, em 1917, inflamaria os sentimentos xenofóbicos dos norte-americanos, que passaram a desprezar ainda mais os operários alemães e seus biergartens, onde se reuniam com suas famílias para beber cerveja e debater as suas miseráveis condições de trabalho. Da mesma forma, os saloons possuídos e frequentados por negros eram violentamente atacados por manifestantes brancos, que temiam as perigosas sementes políticas que, diziam, germinavam em tais lugares, invadindo os bares dos bairros pobres, promovendo quebra-quebras e matando dezenas de pessoas.

Em janeiro de 1920 a Lei Seca entraria em efeito, proibindo o comércio e o consumo de álcool em praticamente todo o território norte-americano. Na véspera de sua entrada em vigor, as pessoas promoveram festas de despedida e funerais simbólicos para as suas bebidas favoritas, preparando-se para os cinzentos anos que estavam por vir. Outros, mais previdentes, se preocuparam em estocar o máximo que pudessem enquanto a venda ainda era legal. A proibição, é claro, não proibiu tanto quanto poderia, posto que a população, de várias formas, acabava conseguindo pôr as mãos no álcool. Os que se prepararam para o inverno bebiam em casa, o que não era proibido, ocasionalmente convidando um ou outro amigo mais merecedor. Outros atravessavam a fronteira em busca do uísque canadense ou até mesmo voavam até Cuba, voltando com malas cheias de garrafas de rum, as fábricas instaladas nestes países mais do que felizes em disponibilizar o seu produto a preços inflacionados. Aqui e ali surgiam clubes noturnos, as infames speakeasies, assim apelidadas porque, para se conseguir a entrada em um lugar assim, era necessário falar (to speak, no verbo original em inglês) de forma suave e discreta com o porteiro (ou seja, easy), sem atrair a atenção das autoridades.

Os marujos na foto são os norte-americanos Art Sykes, à esquerda, e Dale E.Wright, à direita, talvez na Praça do Derby ou no Parque 13 de Maio. Ao centro uma recifense anônima, mas que engravidaria de Wright e daria à luz meninas gêmeas em 1944. Imagem: Reprodução

Nelas, era possível não apenas consumir bebidas alcoólicas, mas usufruir da sociabilidade do bar e assistir a shows sem ser molestado por uma polícia que estava quase sempre satisfeita em olhar para o outro lado desde que as mãos certas fossem molhadas. Estas eram, como se pode imaginar, opções caras e proibitivas para as camadas mais humildes da sociedade norte-americana. De fato, a Lei Seca foi feita sob medida para atingir os pobres, os negros e os imigrantes, que viam suas poucas opções de lazer se tornarem ainda mais limitadas, além de terem negado um importante espaço de reunião e debate público, como haviam sido as tavernas de outrora. Contudo, apesar das diferenças entre as classes sociais, de maneira geral os norte-americanos viram diminuir o seu acesso ao álcool e a locais públicos onde pudessem consumi-lo. Isso acabaria levando não apenas à insatisfação da população, mas também ao fechamento de um sem-número de negócios legítimos, além da consequente perda de postos de trabalho. E, talvez, mais importante, o fim da arrecadação de parcela considerável de impostos municipais e estaduais, viessem ele dos próprios bares ou de fábricas de bebidas. Uma situação que se agravou com a chegada da Grande Depressão em 1929, e que durou até quase o final da década seguinte, lançando massas de trabalhadores às ruas, a economia mundial declinando assustadoramente.

O quadro passou a se inverter e a pressão agora era pela volta da legitimação do álcool e do comércio ao redor dele, inclusive por parte de políticos que, anteriormente, haviam sido ferrenhos defensores de um Estados Unidos completamente sóbrio. Aos poucos, bebidas como o vinho e a cerveja teriam a sua venda novamente legalizada e, já em dezembro de 1933, a Lei Seca era finalmente revogada, com a população celebrando seu fim em speakeasies que, da noite para o dia, tornavam-se locais legítimos, enquanto licenças de funcionamento eram expedidas em tempo recorde para os novos bares que surgiam ou reabriam suas portas. Uma baixa do período da Proibição foi o saloon, não apenas o seu formato, mas principalmente a palavra em si, tornada maldita no imaginário das pessoas. Regulamentações foram publicadas no intuito de evitar o retorno dos pardieiros de outrora, proibindo a música ao vivo, ao estilo cabaré, e até mesmo alguns dos elementos mais básicos do bar. O icônico balcão — que por algum tempo passou a ser usado para servir comida — e o trilho metálico para o apoio dos pés foram vítimas desse conflito, forçando um retorno ao modelo parisiense de café, com mesinhas e cadeiras espalhadas pelo salão. Aos poucos, essas regras seriam relaxadas e o bar retornaria em sua forma mais identificável, embora o velho saloon desaparecesse das ruas, sua memória seguindo viva apenas nos livros e filmes de caubóis.

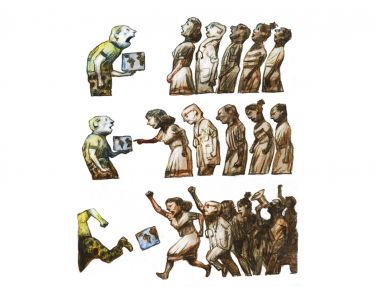

O período da Lei Seca, contudo, provocou ainda outras transformações na sociedade norte-americana. Em um tempo no qual consumir, comprar e vender álcool era proibido para toda a população, as mulheres passaram usufruir de uma estranha igualdade junto aos homens, posto que tanto eles quanto elas precisavam recorrer a meios ilícitos para conseguir suas bebidas. Jovens garotas podiam ser vistas, de forma não tão discreta, frequentando speakeasies ao lado de homens inconformados com aquela presença feminina repentina, em um local que por tantos anos havia sido considerado basicamente um clube masculino. E quando os Estados Unidos voltaram a participar de um conflito mundial durante a Segunda Guerra Mundial, as mulheres mostraram que o lema “We can do it!” (A gente consegue!) não se aplicava apenas a fábricas de munições e montadoras de veículos. Enquanto os rapazes norte-americanos lutavam e morriam longe de casa, lá estavam elas atrás do velho balcão de bar, servindo drinques e preparando coquetéis, para o desgosto dos velhos grisalhos que, nem por isso, deixavam de frequentar o estabelecimento. Com a propagação cultural norte-americana pré, durante e, após a guerra, essa casa de bebidas típica passaria a ser exportada junto com o jazz, o foxtrote e os filmes de Hollywood. Uma enxurrada cultural que ajudaria a criar uma cultura etílica própria nos lugares por onde passava, inclusive, é claro, no Recife, onde cada vez mais surgiam estabelecimentos que reuniam os predicados esperados de um bar.![]()

FREDERICO TOSCANO nasceu no Recife (PE). Doutor em História Social pela Universidade de São Paulo (USP), publicou pela Cepe Editora os livros À francesa: A belle époque do comer e do beber no Recife (2014, terceiro lugar no Prêmio Jabuti, categoria Gastronomia) e O terceiro homem: a fotografia e o Recife de Ivan Granville (2017).