Amazônia, segundo Sebastião Salgado

Exposição de Sebastião Salgado permanece em cartaz até julho, em São Paulo, com fotos, filmes e projeções

TEXTO Bárbara Buril

01 de Abril de 2022

Família de Antônio Piyãko (ao centro, em primeiro plano) e sua mulher, Francisca (“Dona Pity” é branca e jamais adotou roupas típicas Asháninka). Terra Indígena Kampa do Rio Amônea. Acre, 2016

Foto Sebastião Salgado/Divulgação

[conteúdo na íntegra | ed. 256 | abril de 2022]

Assine a Continente

Há dois meses em São Paulo, entre a zona sul da capital e o interior do estado, vivo entre estar em relação com esta cidade gigantesca, prenhe de ar poluído, diversidade cultural e muitos serviços especializados, e com o campo, onde a exuberante vegetação da Mata Atlântica torna o ar mais limpo e a temperatura mais amena, e onde a falta de opções faz com dediquemos o nosso parco tempo ao que realmente importa. No entanto, no campo ou na cidade, quando falo de mim e do espaço, o que se denuncia é uma relação entre ambos. Eu não sou o campo, tampouco a cidade, as árvores ou o concreto, mas alguém que se relaciona com esta materialidade. Isto se chama visão de mundo – o que os alemães chamam de Weltanschauung e o que o antropólogo brasileiro Eduardo Viveiros de Castro chama de cosmovisão. É aquilo que em tudo se infiltra, dando forma às coisas. A exposição Amazônia, do fotógrafo Sebastião Salgado, inaugurada no dia 15 de fevereiro no Sesc Pompeia, em São Paulo, apresenta uma outra maneira de ser gente, na qual o que se destaca não é a relação entre ser humano e natureza, como descrevi, mas a identidade de ambos na experiência de vida ameríndia.

São mais de 200 fotografias, além de sete filmes e duas projeções de 110 fotos que nos fazem mergulhar nesse lugar tão estrangeiro para nós, brasileiros, ainda que 60% deste bioma esteja localizado no nosso país. A exposição, que já passou por Paris, Roma e Londres, ficará em cartaz em São Paulo até 31 de julho deste ano, quando segue para o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

Nas imagens exuberantes trazidas pelo fotógrafo brasileiro, os povos indígenas se revelam como a própria natureza e a Amazônia surge em suas dimensões gigantescas e sublimes, ameaçadas por um governo que desafia o nosso vocabulário quando temos o intento de descrevê-lo em sua capacidade de tudo aniquilar. Com curadoria e cenografia de Lélia Wanick Salgado, esposa do fotógrafo, a exposição utiliza uma variedade de recursos cenográficos que favorecem a imersão do visitante.

O espaço do Sesc Pompeia, totalmente escurecido, é iluminado apenas pelas luzes que estão direcionadas para as fotografias, fazendo com que o visitante se esqueça de que está em uma exposição e se entregue apenas ao que está expresso nas imagens; estas se tornam ainda mais pervasivas e magnéticas à medida que caminhamos pela mostra e nos desligamos de tudo o que não se trata do momento presente. Esta experiência não é meramente visual: durante todo o percurso, escutam-se sons da floresta – gritos de+ animais, cantos de pássaros, água que cai, farfalhar da mata –, arranjados em uma criação sonora composta pelo músico francês Jean-Michel Jarre a partir do arquivo sonoro do Museu de Etnografia de Genebra (MEG), que já tive o privilégio de visitar.

Luísa, filha de Moisés Piyãko Asháninka, se pinta no espelho.

Terra Indígena Kampa do Rio Amônea. Estado do Acre, 2016.

Foto: Sebastião Salgado/Divulgação

Essas gravações dos sons amazônicos foram feitas entre 1968 e 1992 por ex-colaboradores do MEG, no Brasil e na Guiana, sendo que a maior parte delas foram feitas no Brasil, pois das 40 horas de arquivos de som da Amazônia detidas pelo museu, 30 horas foram registradas aqui. Conforme corre o tempo da visita, mais longe ficamos da nossa vida regular e mais próximos estamos desse sonho amazônico, visual e sonoro, criado por Sebastião e Lélia para que nos lembremos de que a Amazônia ainda é real.

O título da exposição, Amazônia, segue o estilo megalomaníaco dos outros projetos de Salgado, sempre colossais em termos de quantidade de imagens e escopo de registro, como também vimos em seus projetos anteriores, a exemplo de Êxodo e Gênesis. Desta vez, o título da mostra não tem alusão bíblica, até porque qualquer palavra católica nesse contexto nos remeteria diretamente para as históricas Missões Jesuíticas, que se instalaram nos interiores frondosos do Brasil para evangelizar e “civilizar” os povos indígenas no contexto da colonização portuguesa.

O centro da exposição agora é o bioma amazônico: seus regimes caudalosos de chuvas, suas montanhas nada modestas, seus igarapés, os seus rios caudalosos que correm em curvas pelas planície e as suas enormes árvores, que captam água do fundo do solo e a expelem para a atmosfera na forma de vapor, formando o fenômeno chamado de “rios voadores”. Imagens aéreas fantásticas, captadas por Salgado, exibem essas espécies de “rios aéreos”, que carregam mais água do que o próprio Rio Amazonas e que são fundamentais na regulação da temperatura em lugares distantes da própria floresta.

No entanto, a meu ver, mais impactantes do que essas imagens, são as fotografias tiradas por Salgado das comunidades indígenas que habitam esse vasto bioma. Afinal, como os indígenas são a Amazônia, e não meros habitantes da Amazônia, seria inevitável não fotografá-los nessas expedições que se realizaram durante um período de sete anos, sobretudo entre 2013 e 2019. Habitam na Amazônia atualmente 188 grupos indígenas, dos quais 114 nunca foram contactados, e esse isolamento só é possível porque, de fato, a Amazônia é gigantesca, densa e de difícil acesso.

Salgado fotografou 10 comunidades indígenas: o agrupamento do Xingu, formado por 16 grupos étnicos diferentes; os Awá-Guajá; os Suruwahá; os Asháninka; os Yawanawá; os Yanomami; os Macuxi; os Korubo; os Zo’é e os Marubo. Assim, acredito que surgem, como destaque da exposição, as imagens que exibem os costumes, hábitos, criações e habilidades técnicas e tecnológicas dessas comunidades, cada uma profundamente diferente da outra.

Bela Yawanawá, da Aldeia Mutum, com cocar e rosto pintado. Terra Indígena do Rio Gregório. Estado do Acre, 2016. Foto: Sebastião Salgado/Divulgação

Bela Yawanawá, da Aldeia Mutum, com cocar e rosto pintado. Terra Indígena do Rio Gregório. Estado do Acre, 2016. Foto: Sebastião Salgado/Divulgação

Embora sejam maravilhosas as fotografias da floresta, sabemos ainda muito pouco sobre como vivem os índios – basta partirmos do fato de que vemos todos eles como se pertencessem a um único agrupamento (a saber, indígena), como se não houvesse enormes diferenças entre o que são, na realidade, comunidades complexas e extremamente isoladas geograficamente umas das outras. Essas imagens são impressionantes, porque, diante delas, o “homem branco” se dá conta de que a sua visão de mundo é apenas uma visão de mundo entre tantas outras...

Nesse sentido, são reveladoras as fotografias que exibem a diversidade das habilidades técnicas e tecnológicas dessas comunidades indígenas, como aquela que mostra o índio Kwak Way, habitante da Terra Indígena Suruwahá, a finalizar a cobertura de palha de sua oca, um trabalho de finalização que pode durar até aproximadamente três anos e que é realizado por um único homem. O teto é colocado integralmente pelo “dono” da casa, que batizará este espaço com o seu nome quando ele estiver concluído.

A família Pinu Korubo, contatada em 2014. Da esquerda para a direita: Nayl, a mãe; seu filho Vali, em pé; atrás, seu filho Wanka Vakwë, sentado ao centro; Pinu, o pai, sentado; seu filho Kanikit, em pé à direita. Acampamento de caça. Rio Ituí, Terra Indígena do Vale do Javari. Estado do Amazonas, 2017. Foto: Sebastião Salgado/Divulgação

A família Pinu Korubo, contatada em 2014. Da esquerda para a direita: Nayl, a mãe; seu filho Vali, em pé; atrás, seu filho Wanka Vakwë, sentado ao centro; Pinu, o pai, sentado; seu filho Kanikit, em pé à direita. Acampamento de caça. Rio Ituí, Terra Indígena do Vale do Javari. Estado do Amazonas, 2017. Foto: Sebastião Salgado/Divulgação

Também vemos imagens de mulheres confeccionando potes e jarras em argila e tecendo roupas, porque nem todas as comunidades indígenas vivem desnudas, como é o caso dos Asháninka, que possuem uma veste tradicional chamada kushma, feitas por mulheres com o algodão que também é plantado por elas. Cada grupo é reconhecido pela excelência na execução de alguma artesania específica. No Território Indígena do Xingu, por exemplo, os Yawá, da tribo Yawanawá, produzem os mais elegantes trabalhos com penas de toda a Amazônia; os Waurá, as mais lindas cerâmicas; os Kamaiurá, os melhores arcos e flechas; os Kuikuro, os exclusivos colares de caramujos. Existe aqui uma divisão social da produção de bens que faz com que cada tribo produza algo especial que será trocado nos rituais que ocorrem no final das grandes festas no Xingu – estas celebrações, aliás, revelam a existência de relações harmônicas entre as tribos que vivem na região.

São impressionantes as imagens que mostram a relação bastante peculiar e complexa entre estes habitantes da Amazônia e os animais que nela habitam: alguns macacos viram bichos de estimação, enquanto outros, presas de caça. Como revelam os textos que descrevem as fotografias da exposição, os indígenas normalmente criam os filhotes de animais caçados como membros da família e este hábito é ainda mais comum entre os de origem Tupi-guarani. É interessante, porque, em algumas imagens, vemos macacos sendo assados e, em outras, sendo adorados, e isto mostra que, diferentemente do “homem branco”, os indígenas não diferenciam estritamente as espécies animais que devem ser amadas, como gatos ou cachorros, das que devem ser mortas para consumo, como vacas ou porcos.

Além de macacos e papagaios, as preguiças também são vistas como bichos de estimação. Entre os Zo’é, acredita-se que os animais foram (ou são) pessoas, por isso eles têm rituais para homenagear os animais caçados. Por exemplo, os porcos selvagens caçados são tão respeitados, que os caçadores, ao chegarem nas comunidades, enchem as bocas dos porcos com castanhas, um gesto ritualístico que eleva os animais a convidados de honra no banquete em que serão comidos.

Como não poderia deixar de ser, há fotografias impressionantes que mostram a exuberância dos modos como os índios se enfeitam. As mulheres da tribo Marubo usam colares de conchas que passam por várias partes de seus corpos, inclusive por dentro das suas narinas. Alguns homens têm um conhecimento tão aprofundado de pintura corporal, que eles mesmos viram mestres da arte para jovens rapazes. Nas imagens registradas por Salgado, vemos que não há limites para a criatividade humana, onde quer que estejamos.

A ligação dos indígenas com a natureza se evidencia não apenas através de imagens que revelam a harmonia (para não dizer a identidade) entre ambos. Como a própria floresta que são, lideranças indígenas expressam, em sete vídeos diferentes, a preocupação com a destruição da Amazônia, com o aquecimento global e com o que parece se delinear como o fim dos tempos, como já anunciou o xamã yanomami Davi Kopenawa no livro A queda do Céu, publicado em 2015. Os chefes das comunidades indígenas entrevistados foram Afukaká Kuikuro, Kotok Kamayurá, Mapulu Kamayurá, Biraci Yawanawá, Moisés Piyãko Asháninka, Beto Marubo e Davi Kopenawa Yanomami. Nestes registros, eles contam que não conseguem mais coordenar as práticas agrícolas com o clima, porque as chuvas não vêm mais e “o sol está ficando mais quente”. Eles também expressam a frustração com a decadência do trabalho da Funai, aniquilada pelo presidente Jair Bolsonaro, e a revolta por estarem sob o julgo das decisões de um presidente que anseia pelo desaparecimento total deles.

Vista aérea do Rio Jutaí, que, por avançar em uma área extremamente plana, serpenteia traçando curvas pela floresta. Estado do Amazonas, 2017. Foto: Sebastião Salgado/Divulgação

Vista aérea do Rio Jutaí, que, por avançar em uma área extremamente plana, serpenteia traçando curvas pela floresta. Estado do Amazonas, 2017. Foto: Sebastião Salgado/Divulgação

Aliás, já estão criando uma caixa preta (https://www.earthsblackbox.com) que sobreviverá ao fim da espécie humana; nela, estarão não só registros de como nós nos destruímos, mas também indicações científicas do que é preciso fazer para reequilibrar o planeta – isto no caso de um extraterrestre descobrir a caixa. Se nada mudar até lá, provavelmente dentro dela estarão as imagens que Salgado registrou da Floresta Amazônica, como indicação do que já foi parte do planeta antes de ele ser devorado pela ganância e ignorância humanas.

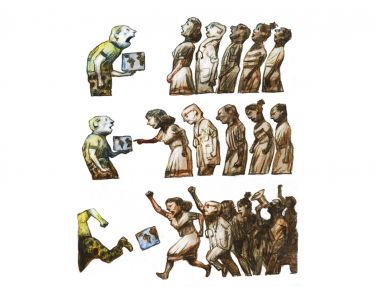

Destruindo as proteções e facilitando a exploração de garimpeiros e madeireiros ilegais, o atual presidente do Brasil colabora ativamente para a destruição de um patrimônio natural que é importantíssimo não só para os indígenas que nele habitam, mas também para todos aqueles que vivem em cidades, afinal a floresta cumpre um papel muito importante de regulação de temperatura. Sem ela, a queda é de todos. Por isso, a única saída que nos resta é a união com aqueles que têm visto cotidianamente a fissura do abismo se aprofundar. Para isso, é preciso sair da relação com a natureza e, então, ser a natureza. Essa pequena diferença, que não é linguística, mas epistêmica, aí sim, nos levará longe na luta pelo que somos desde sempre, até hoje, a despeito do nosso esquecimento.![]()

BÁRBARA BURIL, jornalista e doutoranda em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina.