Ilustração Guilherme de Lima

[conteúdo na íntegra | ed. 249 | setembro de 2021]

MINHA AVÓ

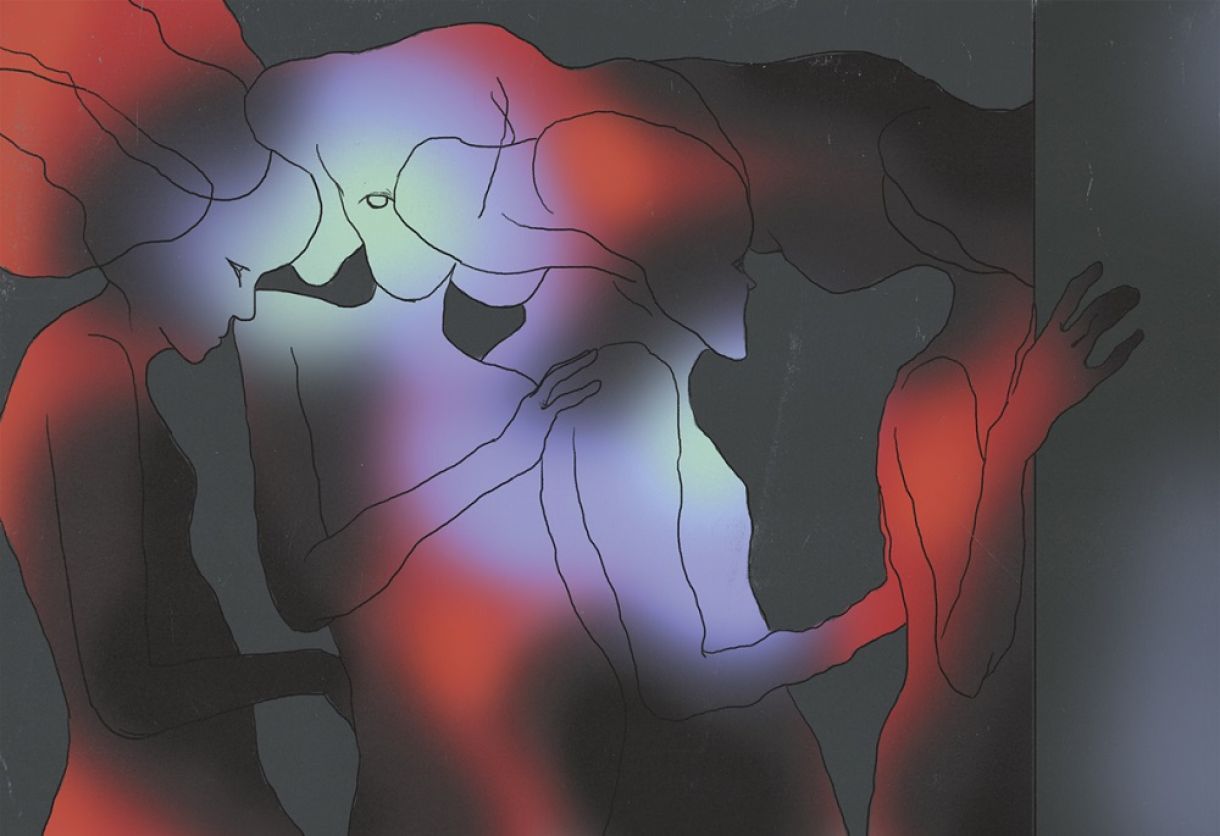

As tragédias ainda chegavam por ligações telefônicas. Minha avó acordou gritando, no meio da noite, com uma dor de cabeça muito forte e depois apagou. Lembro vagamente de irmos até sua casa, o condomínio em Jardim São Paulo onde guardava as principais lembranças da infância e do qual me afastaria de forma quase definitiva dali a pouco. Lembro a ambulância do Samu, da imensa desorientação, de como eu pensei, por um instante incompreensível, que ela estava morta. Lembro um frame no estacionamento do Hospital Getúlio Vargas, sentada no banco ao lado do meu pai. Eu tinha 18 ou 19 anos, embora as memórias sejam tão imprecisas como as de quando se tem apenas três ou quatro.

Essa é a experiência que melhor me ensinou o tipo de confusão narrativa que causam os traumas. Naquele dia, já deveria ter entendido a diferença radical entre a minha vida e a de grande parte dos jovens com os quais me relacionava no elitizado curso de Jornalismo: eu estava em uma emergência do SUS lotada, implorando que minha avó me reconhecesse em cima de uma maca gelada, largada no meio de um corredor, ao lado de uma moça amarela com hepatite, e assistindo a um homem baleado ser socorrido naquele formigueiro de desespero tão heterogêneo.

Participava de forma muito pontual dos acontecimentos práticos e recuperei a tranquilidade depois que a consciência da velha tornou, o que se seguiu da conquista de um quarto no setor de neurologia. De lá saíam e para lá retornavam outras mulheres submetidas à mesma cirurgia de aneurisma que ela enfrentaria. Hoje, quando penso nesse episódio, vejo como a ingenuidade é parente da esperança: nenhuma parte de mim entrava em contato com a possibilidade de a minha avó realmente morrer.

Ainda que já tivesse perdido outras pessoas da família, não concebia a minha vida sem a dela e, por isso, aquela opção não existia. Eu tinha ingresso comprado para um show de Luiz Melodia que iria acontecer na mesma noite da intervenção no seu crânio, não me conectava com a doença, só queria que os médicos fizessem o seu trabalho e voltássemos para casa. Vendi o ingresso a pedido da minha mãe, a única pessoa que acompanhou a minha avó até a entrada da sala de cirurgia e que guarda o retrato de seu rosto molhado de pavor antes do procedimento.

A falência do corpo expandiu a minha imaginação e me tornou defensiva. Estabeleci uma espécie de pacto radical com a morte, que me permitiu, a partir desse capítulo, pôr um pé na sensação de não ter mais a minha mãe, meu pai, meus irmãos. Já chorei a morte de muitas pessoas que estão vivas. E, dali em diante, decidi assumir para mim mesma que a doença sempre dá em perda. Não queria correr riscos.

MEU PAI

O meu pai foi diagnosticado com uma doença crônica, rara, progressiva, sem cura. Para mim, era o tipo de doença mais fácil de lidar, já que não cabia esperança de fato. Era um dia de cada vez, limitações crescentes e a companhia da sua fé. Há muitos atalhos da ingenuidade ao ceticismo seco, e é difícil escapar a esse passo no nosso tempo.

Nesse episódio de doença, um quarto com sete cilindros de oxigênio, já havia aprendido que o funcionamento da mente não dá garantia alguma de sobrevivência. Ainda assim, a lucidez pode ser um presente. Digamos que ela é um cometa no microuniverso do nosso organismo. No último dia de sua vida, meu pai conversou, cantou e fez piada, mas já não conseguia encher os pulmões de ar.

MEU AVÔ

Era o tempo do coronavírus. Este que não sabemos quando acaba. Meu avô testou positivo, e, por já ter tido a doença, para preservar parentes com comorbidades, talvez por motivos também inconscientes, eu assumi parte dos cuidados. Eu, a que entra na cena da doença para perder. No dia em que os médicos encaminharam sua internação, disfarçamos muito mal um para o outro a nossa descrença. Meu avô e eu somos polos distintos no modo como lidamos com situações difíceis: eu sou resolutiva, ele é evasivo; frontalidade, desvio.

Esses métodos, porém, não servem ao enfrentamento da doença. Há um conjunto limitado de coisas que um acompanhante pode fazer, assim como a fuga do que se instala no próprio corpo é impossível. Éramos, então, idênticos, vinculados pela impotência. Os momentos em que arriscávamos sustentar nossa estratégia clássica de sobrevivência fermentavam atritos. Éramos, então, idênticos na dor.

Nunca imaginei me reconhecer no meu avô, mas a doença nos fazia parecidíssimos, não sabíamos atravessar. Um dia, muito irritada com seus gestos inconsequentes no hospital, quando parecia estar se testando e se colocando em situação de mais risco, disse que ele podia fazer a escolha de se entregar, mas que morrer também não ia ser rápido como ele pensava.

Estávamos cansados, não sabíamos ainda que acabaria no décimo oitavo dia, que contaríamos uma história diferente, em que os médicos fazem seu trabalho e nós voltamos para casa.

MEU CORPO

Como meu pai, eu também tenho uma doença sem cura. A minha é autoimune, nada rara. Fala-se em uma espécie de epidemia, fala-se com grande naturalidade de um corpo que se destrói de forma dedicada. Às vezes, ouço o eco de uma gruta interna, que eu não localizo, a dizer: tem cura, sim. Um lugar primitivo que não visito há muitos anos.![]()

GIANNI GIANNI, jornalista, escritora e arteterapeuta em formação.