O legado de Glauber Rocha

No mês que marca os 40 anos da morte do cineasta baiano, pensar sobre sua obra é também pensar até onde nós, espectadores, ainda queremos ser desafiados pelo cinema

TEXTO João Rêgo

02 de Agosto de 2021

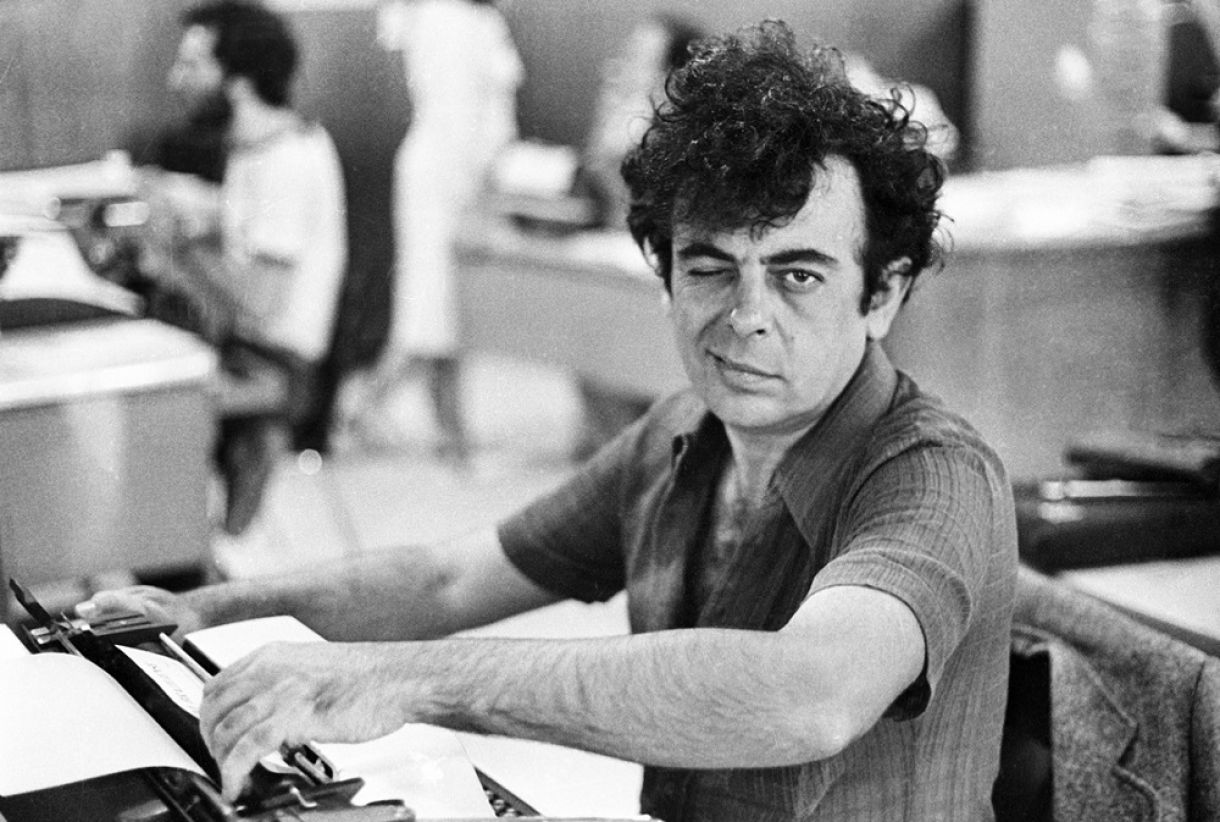

O cineasta baiano Glauber Rocha (1939-1981)

Foto Arquivo CB/D.A Press

[conteúdo na íntegra | ed. 248 | agosto de 2021]

contribua com o jornalismo de qualidade

Para intitular seu texto sobre A idade da terra (1980), último filme do cineasta Glauber Rocha, o crítico francês Pascal Bonitzer precedeu o nome do longa-metragem da palavra amok. O termo, do malaio, dá nome a uma síndrome psiquiátrica que consiste no impulso desvairado de matar. Uma forma de antecipar que os seus argumentos perante a obra se dariam pela contemplação do abominável – não do fenômeno que espanta pela repulsa, mas daquele que fascina pela impossibilidade da compreensão do mistério.

Para esse sentimento, ele, um europeu, ao escrever para a Cahiers du Cinéma sobre uma subjetividade latino-americana, diagnostica uma espécie de “estrangeirismo continental” diante de uma “terra incógnita absoluta”. Sem deixar, antes, de fazer referências à literatura lovecraftiana (criadora de anormalidades intrigantes), Bonitzer encontra no substantivo “monstruosidade” uma maneira de reconhecer sua impotência para organizar o fluxo de imagens que se projetavam no filme.

“Experimental”, “lisérgico”, “assustador”, pouco importam os termos utilizados, Amok, A idade da terra vocifera o que nunca deve ser esquecido sobre a obra glauberiana e, por consequência, sobre a própria concepção do cinema latino-americano. Longe das imagens encomendadas pelas tendências políticas das redes sociais, estampas de camisetas e mais ainda das narrativas algorítmicas do streaming, um filme de Glauber Rocha nos desafia a monstruosidade que é encarar a complexidade de peito aberto. Um fluxo que cruza o que desejamos ver na tela, a realidade crua e a qualidade dialética da arte.

No mês que marca os 40 anos de sua morte, quando nos deixou precocemente, pensar Glauber Rocha é também pensar até onde nós, espectadores, ainda conseguimos, e queremos, ser desafiados. Ou, sendo mais ambicioso, até onde o cinema, com o seu emaranhado de imagens e vozes cada vez mais plurais, consegue nos desafiar.

Até por isso, bem distante das referências estáticas às suas obras, a chama glauberiana também se mantém acesa no momento em que um artista recusa conceitos enlatados e interferências externas, preservando sua independência na forma em que cria alternativas de fomentação, se afasta dos rótulos fabricados, e pensa conceitualmente (ou experimenta corporalmente) sua obra na comunidade, espaço e tempo. Essa chama queima tanto no Cinema Novo – movimento encabeçado por Glauber –, quanto no manguebeat, nas produções da Filmes de Plástico, no funk carioca, no brega-funk recifense, entre outras manifestações.

Um legado que, nas palavras do seu filho Pedro Paulo Rocha, permanece em “um movimento disruptivo, micropolítico, que tem a ver com a pulsão e a existência da arte no presente”. Dessa forma, vale a pena “tirar o Glauber do passado para colocá-lo numa ressonância que é a memória do agora. E isso tem a ver com as invenções que a gente pode fazer no momento que a gente vive”.

Mas, nesse movimento, a realidade objetiva é também um componente importante. Em um Brasil que retoma, e aprofunda, o que há de pior na sua política institucional, é impossível não pensar Glauber à luz de um governo que relega a cultura a um estado de sobrevivência, e rompe as pontes que nos ligam ao nosso passado. Por exemplo, enquanto esta reportagem está sendo escrita, a Cinemateca Brasileira continua fechada, na pior crise da sua história.

Escrever sobre Glauber Rocha é percorrer esses caminhos e cruzamentos múltiplos, em um emaranhado que enlaça sua posição como artista revolucionário, pensador do Brasil, contracolonial e criador de uma estética única na história do cinema. Para este desafio, distanciamo-nos de historiografias, e pensamos mais nos rastros deixados por uma mente que produziu obras como Barravento (1962), Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964), Terra em transe (1967), O leão de sete cabeças (1970), Câncer (1972) e A idade da terra (1980), indo da visceralidade da Eztetyka da fome ao misticismo da Eztetyka do sonho.

***

No ano de 1939, em Vitória da Conquista, 519 km distante de Salvador, nasceu Glauber Rocha. Educado e alfabetizado pela mãe, Lúcia Mendes de Andrade Rocha, protestante e membro da Igreja Presbiteriana, a religião o acompanhou também na sua formação escolar na capital baiana. Talvez nessa presença religiosa esteja uma das principais inspirações para sua oratória tão inflamada (uma rápida pesquisa no Youtube com o seu nome ao lado de Louis Malle ajuda a ilustrar a colocação).

A comparação não é aleatória, mas reverberada nas palavras de ninguém menos que Nelson Pereira dos Santos. “Minha teoria sobre o Glauber é que ela era o pastor. Ele tinha a verdade e tinha que dizer a verdade para os outros. Não só para os amigos, mas para os inimigos também. Ele era portador da palavra de Deus. Ele tinha essa segurança, essa força, de usar o verbo como uma pregação”, afirmou ele, em Glauber o filme, labirinto do Brasil (2003), documentário didático de Silvio Tendler que reúne depoimentos de artistas e familiares sobre o cineasta.

Nos bastidores de Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964), Glauber orienta elenco, figurantes e equipe técnica. Foto: Divulgação

Nos bastidores de Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964), Glauber orienta elenco, figurantes e equipe técnica. Foto: Divulgação

Sendo também parte fundamental da identidade brasileira, a religiosidade é mais do que um recurso retórico, mas um dos motores de uma iniciática obra glauberiana. É esse ponto, por exemplo, que o crítico e pesquisador Ismail Xavier colocará em tensão com a ajuda do filólogo alemão Erich Auerbach, na busca de entender “como conviviam o Glauber leitor de Marx e o Glauber leitor da Bíblia”. A extração é do livro Sertão mar – Glauber Rocha e a estética da fome, o principal a se comprometer a analisar as inquietações externas pela própria mise-en-scène dos filmes do diretor baiano pré-1964.

A crítica da alienação paralela ao caráter messiânico e místico da revolução na sua obra é o que nos leva a Barravento (1962), seu primeiro longa-metragem. No projeto, a princípio de Luiz Paulino dos Santos, assumido por Glauber em meio a desentendimentos durante as filmagens, acompanhamos o ex-pescador Firmino (Antônio Pitanga) na volta à comunidade litorânea em que foi criado. O choque entre a vila candomblecista, subjugada por uma organização social impotente frente à exploração capitalista, incomoda o personagem que retorna da capital, onde tem contato com ideias de revolta e liberdade. Esse desejo se transfigura na raiva direcionada a Aruan, pescador protegido por Iemanjá e adorado pela comunidade.

Há um confronto entre os dois protagonistas em um jogo de disputas de ideais, mas complexificadas na construção dramática do filme. Firmino não é uma figura heroica ou carismática no sentido prático – seu desejo de mudança se confunde muitas vezes com o ressentimento. Aruan muito menos se apresenta como um personagem imaculado e passa a se questionar depois do contato com Firmino. As contradições da realidade exercem uma força gravitacional que embaralha nossa ideia do herói versus o vilão, racionalismo versus religião ou libertação versus servidão. Já na sua estreia, Glauber assumirá isso sem medo de soar mais ou menos engajado com posicionamentos didáticos de esquerda.

O próprio título Barravento traz uma interpretação dupla: o seu significado como toque de atabaque mais rápido utilizado na capoeira, à explicação que abre o longa como “o momento de violência, quando as coisas de terra e mar se transformam, quando, no amor, na vida e no meio social ocorrem súbitas mudanças”.

Acima dos processos de choque de sentidos, o roteirista, curador e pesquisador Ewerton Belico propõe pensar o filme como fruto de “uma certa tendência da interpretação das religiões de matrizes africanas” no momento em que foi gestado (mais fácil de se interpretar com a nossa visão de anos depois). “Você tem uma espécie de vida comunal tradicional, na qual se assentavam as religiões de matrizes africanas e que o próprio processo da modernização brasileira implicava num processo de desnaturação das mesmas”, explica Belico, que ministra o curso Ebo Ejé, sobre as relações das religiões de matrizes africanas e o cinema brasileiro.

A atenção para essas estruturas só é menos inovadora que a própria ideia de fazer um filme que lide com dinâmicas complexas de uma vila candomblecista. “Ao mesmo tempo, é um filme extremamente inovador em fazer um registro tão direto, mesmo que ficcionalizado, da vida e cosmovisão de uma comunidade tradicional. Eu gosto de pensar que o Barravento é um filme de uma ecologia sagrada, uma espécie de fundamento sacro que rege as relações do homem com a natureza que é corroído pelo capital. Nesse sentido, permanece um filme profundamente inaugural e que, obviamente, tem uma atenção a esses processos”, comenta Belico.

E, atenção: tudo isso encapado em um longa-metragem extremamente narrativo, onde o andamento da trama nos prende pelo tom clássico de início, meio e ápice, por mais que as discussões sejam múltiplas.

***

Se Barravento lança Glauber Rocha como cineasta da contraposição de ideias, alguns olhares para o filme o distanciam do resto da sua filmografia. Até mesmo do antecessor Pátio (1959), este, sim, o primeiro trabalho audiovisual conduzido pelo baiano.

O curta-metragem propõe uma abordagem experimental próxima às vanguardas norte-americanas (de nomes como Maya Deren a Stan Brakhage), inspirado também pelo formalismo da montagem soviética de Eisenstein e Vertov. Em outras palavras, um filme pouco narrativo e dificílimo de digerir. Mas que já evidenciava um cineasta atento, não só às movimentações do cinema mundial (qualidade do seu conjunto como crítico), mas ao cuidado estético em relação ao plano.

Em Barravento, isso resultará em uma atenção em capturar a potência das imagens nos belíssimos registros dos ritos e festividades do candomblé, ao mesmo tempo em que propõe uma encenação performática e livre dos seus atores.

“Sempre vai existir essa tensão dialética interna do filme. Existem (no Barravento) dinâmicas de mise-en-scène que são quase opostas, uma tensão quase dilacerante entre o registro de um protagonismo coletivo, próximo do documentário, e um registro quase expressionista dos personagens mais diretamente ficcionalizados, e mais nitidamente individualizados”, analisa Belico. “Isso é uma exceção na obra glauberiana. Essa impressão de desarranjo é corrigida a partir do Deus e o Diabo na Terra do Sol, como uma espécie de desarranjo deliberado, proposital e estrutural. Os filmes passam a ser estruturalmente dilacerados, então está ali um embrião do que viria a ser uma tônica da produção dele como um todo.”

A ponte está feita para Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964), que traz consigo também as discussões do manifesto Eztetyka da Fome, a relação com o cinema novo e o início da ditadura militar.

Manoel (Geraldo Del Rey) e Corisco (Othon Bastos) em Deus e o Diabo na Terra do Sol. Imagem: Arquivo 7EME ART/AFP

Sobre fatos e dados do Cinema Novo à época, tiremos Glauber dos livros de história, sem desconsiderar toda a importância dessa abordagem. Mas tentemos também evitar usar a sistematização para enclausurar a heterodoxia que caracterizou os artistas da época, até mesmo os ligados ao Centro Popular da Cultura, organização associada à UNE, defensora do didatismo militante (posição oposta à gênese do cinema glauberiano e combatida por ele em vida).

Por exemplo, como argumenta Belico, o próprio Cinema Novo não era uniforme, e muito menos os artistas partilhavam de um adesismo unilateral. Pelo contrário, “estavam pulsando e gestando questões e contradições ao que seria uma visão mais ortodoxa do que seria a arte engajada”, ele diz.

Para se esquivar da canonização histórica, Pedro Paulo Rocha, pesquisador e agitador do legado do pai, busca a disrupção dos moldes da memória. “Glauber sempre foi intempestivo a contrapelo da história; então, temos que preservar essa potência ruidosa e não encaixar. Não temos que levá-lo como um totem ou um exemplo. Temos que romper com todo esse tipo de moralidade do historicismo, porque esse é o mesmo historicismo que vai pregá-lo numa cruz, transformá-lo num mártir, num mito, onde o processo é paralisado”, argumenta.

É necessário entender sua genialidade como criadora de ramificações para o futuro, não como um fenômeno isolado, algo que ele próprio combatia a partir das suas discussões artísticas na época. “O culturalismo é quando você pega um traço singular da própria cultura e transforma aquilo numa regra, num modismo de padrão. Então, a cultura se transforma numa espécie de praga, ela já não é mais movimento e transformação, ela se transforma em uma casca, em uma estátua morta, um monumento”, diz Pedro Paulo.

Pegando o gancho para a suspensão de uma certa historiografia, o professor, pesquisador, e produtor do selo QTV, Bernardo Oliveira irá nos propor um olhar interior para os filmes, menos focado no “Glauber histórico”, e mais nas associações artísticas e específicas de cada obra. “Eu vejo os filmes do Glauber numa linha não exatamente cronológica, mas situada em movimentos internos. A impressão que tenho é que ele, assim como o João Gilberto, está muito mais afastado do que parece dos movimentos que ambos ajudaram a criar”, interpreta.

“Ou seja, eu não vejo tanto ele a partir do Cinema Novo, eu vejo o Glauber dentro de um contexto de emancipação dos cinemas nacionais, num contexto de recrudescimento da luta capitalista que é marcada ali no período da Guerra Fria e no pós-guerra”, diz.

Se jogarmos uma luz específica sobre cada obra, e menos num resumo conjunto, em um filme como Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964) podemos observar um western disruptivo, que vai do comparativo mais utilizado do neorrealismo italiano para uma espécie de antropofagia dos métodos. A referência existe, mas ela será fundida com os meios materiais, questionamentos e geografias do Brasil, América Latina e “terceiro mundo”. Fica impossível separar as discussões do entorno político, da estética, da montagem e do som dos filmes.

Tudo isso irá se imbricar em uma transformação constante. Para ilustrar visualmente, basta pensar em como a cena de O encouraçado Potemkin (1926), do conhecido massacre das escadarias de Odessa, é reinventada por Antônio das Mortes cravejando bala na massa de fiéis – em confluências simbólicas também com o Pistoleiros do entardecer (1962), obra do norte-americano Sam Peckinpah.

Largamos a ideia de referência inerte e preservamos a qualidade sui generis do movimento. Nas palavras do próprio Glauber: “É muito cedo para se definir qual ‘o cinema brasileiro por excelência’. Para mim, o estilo por excelência é esta inquietação em busca de um estilo; porque não temos tradição cinematográfica e vivemos fatos político-social-econômicos novos a cada instante, e o Brasil se desenvolve aos brados, aos gritos, aos impulsos e aos abortos. Um cinema verdadeiramente expressivo é o que se desenvolve assim: aos brados, aos gritos, aos impulsos, aos abortos”, disse ao jornal O Estado de S. Paulo, em 1966. Cinquenta e cinco anos depois, encontramos um cenário diferente do que o de transformações contínuas?

Se acompanhamos Glauber para pensar o que pode ser o cinema brasileiro, também colocamos em xeque que tipo de imagens e narrativas podem ser consideradas palatáveis ao público. “Somente por mediocridade artística e pobreza da imaginação pode-se pensar que a linguagem do cinema brasileiro pode ser elaborada em escritórios de produção ou no manifesto disciplinado de salvadores da pátria. O cinema político-maniqueísta provou em toda parte do mundo que o espectador é refratário às mensagens prontas. Uma obra de arte é um processo dramático-dialético: o perder-se e o descobrir-se, um ciclo ininterrupto que é o elo verdadeiramente profundo entre o espectador e o filme”, ele conclamou na mesma entrevista.

É com essa ideia na cabeça que agora podemos pensar o “manifesto” Eztetyka da Fome, apresentado em 1965 durante o congresso Terceiro Mundo e Comunidade Mundial, na cidade italiana de Gênova. Compreendê-lo menos como esquema teórico e mais como uma proposta para convergências de uma dialética permanente.

Os ideais propostos no texto giram em torno de uma luta contra-colonial, pondo em xeque o olhar do europeu para as vivências particulares nos ditos países em desenvolvimento, à época agrupados como “terceiro mundo”. Essa estética, incompreensível para o colonizador, recusa o didatismo das abordagens pseudo-humanitárias e o uso cego das estatísticas, dando vez à agitação revolucionária. Para tal, o texto bradará: “Sabemos nós – que fizemos estes filmes feios e tristes, estes filmes gritados e desesperados onde nem sempre a razão falou mais alto – que a fome não será curada pelos planejamentos de gabinete e que os remendos do tecnicolor não escondem, mas agravam seus tumores. Assim, somente uma cultura da fome, minando suas próprias estruturas, pode superar-se qualitativamente: e a mais nobre manifestação cultural da fome é a violência”, escreve Glauber.

Se seria apressado fazer associações diretas ao que se produz hoje sobre o pensamento decolonial, entrelaçar o que propõe Glauber é também manter seu legado vivo e ativo. Como faz Lírio Ferreira, cineasta pernambucano (que homenageia o próprio diretor baiano dando nome à cidade de dois dos seus filmes), ao lembrar a leitura do livro Geografia da fome, magnum opus de Josué de Castro. Ou como o seu filho Pedro Paulo Rocha, que irá propor diálogos múltiplos da obra do pai com o pensamento decolonial.

Desenho de Glauber sobre Deus e o Diabo na Terra do Sol, de 1964. Imagem: Cinemateca Brasileira/Reprodução

Esse, inclusive, foi um dos motivos que o fez lançar um curso on-line, não sobre, mas a partir da produção glauberiana. O curso, iniciado em junho passado, tem como meta expandir-se para a Escola de Cinema Glauber Rocha, em um futuro próximo. A ideia é baseada em experiências como a de uma universidade livre, onde as pesquisas ocorram de uma maneira horizontal, longe de amarras mercadológicas.

O próprio curso é uma demonstração dessa estrutura coletiva e laboratorial, no sentido em que atiça leituras e já rendeu produções visuais e musicais entre seus participantes. Nas conversas das aulas, Pedro Paulo Rocha irá retomar as confluências de Glauber Rocha com o filósofo antilhano Frantz Fanon, e pensar a partir da materialidade da Eztetyka da Fome a relação com a escritora Carolina Maria de Jesus, por exemplo.

“O próprio pensamento faz a gente voar e começar a tecer relações. Então, em que medida ela (Carolina Maria de Jesus) é uma cineasta do Cinema Novo numa atemporalidade? A gente vai ter que ultrapassar esse abismo para pensar qual a diferença entre os artistas que estão na favela criando, passando fome e um artista eleito como uma espécie de gênio do cinema brasileiro”, ele disserta.

***

A Eztetyka da Fome é – agora tomando partido da cronologia – um pensamento que acompanha um Glauber propositivo e espectador da conturbada década de 1960 no Brasil. É por aí que chegamos à Terra em transe (1967), longa que leva para o meio urbano as tensões políticas de Deus e o Diabo na Terra do Sol. O transe (a ideia de movimento sempre presente), conta Glauber na citada entrevista ao Estado de S. Paulo, surge a partir da “negação dos valores tradicionais e a incerteza quanto aos novos valores”. Ele continua: “O transe entre o inconsciente e o consciente de uma civilização, entre o sono e o despertar – o ponto crítico entre o êxtase e a lucidez”.

Para ilustrar, no filme, nosso protagonista é o errante poeta Paulo Martins, uma espécie de zeitgeist de uma esquerda elitista que fantasiava o conceito de povo e revolução. O personagem liga as duas figuras políticas em disputa eleitoral na fictícia Eldorado: o déspota Porfírio Diaz, conservador e religioso gestado no movimento estudantil, e o populista e demagogo Felipe Vieira. Entre devaneios e delírios performáticos, uma das cenas mais emblemáticas surge no longa, Flávio Migliaccio encara a câmera de frente, rompe as farsas e brada: “O povo sou eu, que tenho sete filhos e não tenho onde morar”.

A virulência de Terra em transe seria seguida por O dragão da maldade contra o santo guerreiro (1969), ambos premiados no Festival de Cannes. Se a obra marcava uma volta à geografia sertaneja, ela também daria luz a Câncer (1972), filme “maldito”, gestado durante as suas conturbadas gravações. Estes dois trabalhos serviram para afastar Glauber de uma corrente político-maniqueísta que norteava a repercussão dos seus filmes anteriores.

Câncer era uma reação turbulenta a um certo intelectualismo ideológico. No longa, a visceral câmera na mão acompanhava os personagens, após uma reunião intelectual no MAM, percorrendo as ruas e lançando provocações a partir do dicionário cultural que dominava os debates da esquerda na época. Antônio das Mortes (Maurício do Valle) em duelo contra Coirana (Lorival Pariz) em O dragão da maldade contra o santo guerreiro (1969). Imagem: Collection Cinema/AFP

Antônio das Mortes (Maurício do Valle) em duelo contra Coirana (Lorival Pariz) em O dragão da maldade contra o santo guerreiro (1969). Imagem: Collection Cinema/AFP

O filme também traz outro fato importante a ser citado: ele só conseguiria ser finalizado na Itália quase quatro anos depois de ser filmado. Nesse ínterim, a repressão da ditadura militar elegia Glauber como um dos seus piores inimigos – chegando a monitorar o artista em Portugal e pretendendo matá-lo, como foi revelado por documentos da Comissão da Verdade, em 2014. Essas tensões levaram o cineasta ao exílio, em 1970, para nunca mais fincar os dois pés no Brasil. É a partir daí que a sua obra percorre novos caminhos, mais simbólicos e menos narrativos, com poucos retornos “físicos” ao seu país de origem.

A boa repercussão do Cinema Novo na Europa também facilitou o financiamento das produções que o baiano viria a realizar em terras estrangeiras, explica o professor e pesquisador Alexandre Figueirôa, autor do livro Cinema Novo – A onda do jovem cinema e sua recepção na França. Em 1970, por exemplo, o diretor lançaria dois filmes: Cabeças cortadas, um epílogo do personagem Diaz, filmado em Barcelona, e O leão de sete cabeças, um olhar para a luta contra colonial na África, gravado na República do Congo (com participação do francês Jean-Pierre Léaud). O hermetismo de ambas as obras, menos narrativas que a produção da década de 1960, viria a ser teorizado no segundo “manifesto” redigido por Glauber, intitulado de A Eztetyka do sonho, em 1971.

Para começar falando do texto, remeto-me à imagem de Astérion, minotauro da mitologia grega enclausurado no labirinto de Creta. Em um dos contos do seu famoso O aleph (1949), Jorge Luis Borges nos põe diante da solidão arrebatadora do personagem, prevalecendo seu ponto de vista num fluxo etéreo de memórias. Enquanto espera o seu derradeiro fim histórico, o que pode Astérion, se não sonhar?

A escrita de Borges é um dos sustentáculos que inspiram o texto de Glauber, que o cita diretamente. Nos seus próprios termos: “Para mim é uma iluminação espiritual que contribui para dilatar a minha sensibilidade afro-índia na direção dos mitos originais da minha raça. Esta raça, pobre e aparentemente sem destino, elabora na mística seu momento de liberdade. Os Deuses Afro-índios negarão a mística colonizadora do catolicismo, que é feitiçaria da repressão e da redenção moral dos ricos”, escreveu no manifesto.

A Eztetyka do sonho se afasta da materialidade da Eztetyka da fome, recusando uma compreensão racional da pobreza. Vão no balaio o já batido didatismo, mas também uma certa narratividade presente nos seus filmes anteriores. Para escapar desses rótulos, Glauber clama ao misticismo, “a única linguagem que transcende ao esquema racional da opressão”.

“A revolução é uma mágica porque é o imprevisto dentro da razão dominadora. No máximo é vista como uma possibilidade compreensível. Mas a revolução deve ser uma impossibilidade de compreensão para a razão dominadora de tal forma que ela mesma se negue e se devore diante de sua impossibilidade de compreender”, disserta.

Quanto ao papel dos filmes no mundo, ele conclama que a “arte revolucionária deve ser uma mágica capaz de enfeitiçar o homem a tal ponto que ele não mais suporte viver nesta realidade absurda”. Ou, sendo mais direto: “O sonho é o único direito que não se pode proibir”.

Longa-metragem filmado na República do Congo, O leão de sete cabeças (1970), trata, de forma alegórica, da dominação e exploração da África. Imagem: Reprodução

Se propomos um diálogo com a atualidade, o nosso horizonte se encurta quando o racionalismo se confunde com o pragmático, ao considerar a realidade material que o capitalismo impõe como um ponto final. “O que acontece é que a gente vive num estado, ainda hoje, que se esforça em proibir as pessoas de sonharem, e não o sonho como algo alienante, o sonho como uma resistência revolucionária. Diante da fome, só o dinheiro e o sonho são armas realmente de resistência, psíquica e econômica, real e concreta”, explica Ava Rocha, filha do cineasta, cantora e compositora (as suas obras Diurno, 2011, e Ava Patrya Yndia Yracema, 2015, me chegaram primeiro que os principais filmes do seu pai).

“O que falta é a gente romper de uma vez por todas com a hegemonia do mercado e do pensamento e realmente não só dar acesso a tudo que existe de produção cultural, mas sobretudo não nos deixarmos sermos controlados pelo mercado, pois é ele que dita as regras, se apossando dos movimentos revolucionários para torná-los palatáveis. Mas aí já não é mais revolucionário, porque você continua preso”, ela diz.

Tanto Ava quanto Glauber partilham de uma produção interessada nas características dialéticas da arte, distante das regras do mercado, que conserva sua independência política e filosófica – principais influências que ela diz ter recebido do pai.

Mais profunda ainda, a sua arte nos remete às potencialidades que as interseções entre música, cinema, artes plásticas e teatro podem proporcionar. Da qualidade performática na encenação de um cangaceiro como Corisco, embalado por Villa-Lobos, às tranças de Pangeia, nas imagens instigadas pela voz e letra de Ava, em homenagem ao pernambucano Tunga.

É por esse caminho, inclusive, que ela conta que a sua música é também o seu cinema. “Eu penso muito de uma forma cinematográfica, e quando eu falo em pensar de uma forma cinematográfica isso não significa que é uma coisa de tela ou fechado. Porque o cinema é como se fosse uma plataforma de pensar o mundo, a partir da mise-en-scéne da vida”.

Fora das reproduções e homenagens, o cinema de Glauber, portanto, nos convida ao ato corajoso que é pensar o agora, nos seus aspectos mais complexos possíveis. “O Glauber propunha que não sejamos todos iguais a ele. Sejam livres, sonhem e não achem que vocês estão fazendo arte revolucionária porque estão seguindo determinada cartilha. Porque o cinema também é o corpo, e você não pode falar de liberdade de corpo físico se você não fala da liberdade de corpo artístico, porque tudo é a extensão desse processo libertário”, sugere ela.

***

A trajetória percorrida até aqui nos leva às 2 horas e 40 minutos de A idade da terra (1980), último e mais enigmático filme de Glauber Rocha. Sem antes deixar de citar Claro (1975), filme ensaístico gravado em Roma, e Di (1977), documentário inventivo que transfigura o ritual da morte em uma celebração à vida do pintor Di Cavalcanti.

Nas palavras do próprio Glauber, A idade da terra “mostra um Cristo-pescador, interpretado pelo Jece Valadão, um Cristo negro, interpretado por Antonio Pitanga; mostra o Cristo que um conquistador português Dom Sebastião interpretado por Tarcísio Meira e mostra o Cristo Guerreiro-Ogum de Lampião, interpretado por Geraldo Del Rey”.

Continuando: “Quer dizer os quatro Cavaleiros do Apocalipse que ressuscitam o Cristo do terceiro mundo, recontando o mito através dos quatro evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João, cuja identidade é revelada no filme quase como se fosse um terceiro testamento. E o filme assume um tom profético, realmente bíblico e religioso”.

A melhor tentativa de decodificar o filme é a pior maneira de escrever sobre ele. Um caminho, como propõe Pedro Paulo Rocha, é o de abrir campos novos relacionais. Dentre essas possibilidades, Bernardo de Oliveira, por exemplo, propõe um diálogo com o underground e a música minimalista norte-americana (levando em consideração o quanto este guarda-chuva conceitual engloba compositores diferentes).

“O Glauber, por exemplo, em A idade da terra, trabalha a questão da repetição, da modulação e da estase, que são conceitos muito caros para aquela turma dos Estados Unidos na virada dos 1950 para os anos 1960. E eu vejo o Glauber dialogando com muita desenvoltura, com criatividade, com um lance sempre muito racional, mas também muito selvagem, e ao mesmo tempo romântico e barroco. Sempre muito fascinado no modo como os americanos vão desenvolver aquela racionalidade ali específica, criando até um certo diálogo com o Max Bense”, indica.

Outra porta a ser aberta está no legado deixado pelo filme sobre técnicas de montagem de imagem e som. Paula Gaitán, artista plástica, cineasta franco-colombiana e esposa de Glauber, que conviveu com o diretor durante o período de exílio, busca em Luz nos Trópicos (2019), um dos seus recentes filmes, reativar estruturas semelhantes. Glauce Rocha, Paulo Cesar Pereio (ao fundo), José Marinho e Jardel Filho em Terra em transe (1967). Imagem: Reprodução

Glauce Rocha, Paulo Cesar Pereio (ao fundo), José Marinho e Jardel Filho em Terra em transe (1967). Imagem: Reprodução

No longa-metragem acompanhamos as buscas existenciais de um jovem kuikuro contemporâneo, ao mesmo tempo que colonizadores europeus exploram a floresta. Ela, que também foi diretora de arte em A idade da terra, mescla temporalidades, povos, geografias e narrativas, através de um fluxo sonoro e imagético construído com maestria. Nós, como espectadores, buscamos organizar e sistematizar os símbolos, só para assistir a tudo se desmantelar à nossa frente.

Quanto à já conhecida dimensão polêmica envolvendo A idade na terra, e toda a confusão no Festival de Veneza na época do seu lançamento, pouco interessa o caráter folclórico, mas o simbólico e concreto do fato. De lá para cá, cabe a pergunta: quantos filmes brasileiros foram levados a competições internacionais com a capacidade de questionar os moldes de premiações impostas pelo olhar mercadológico europeu? Para isso, antes, muitos deles deveriam ser feitos sem tentar se encaixar justamente na repercussão que essas concessões podem gerar. Mas essa é outra história.

***

Sobre a materialidade do legado de Glauber Rocha e sua memória preservada, mais de 50 mil itens digitalizados, cartazes originais dos filmes, a câmera utilizada pelo cineasta em Barravento, um punhal utilizado em Terra em transe e a espada que figura em A idade da terra fazem parte da plataforma Tempo Glauber Digital, instalada no Museu de Arte Moderna da Bahia, em Salvador, sob a curadoria de Paloma Rocha, sua primogênita. Em 2020, o material foi entregue à Secretaria de Cultura do Estado, que tenta disponibilizá-lo para acesso digital. Os clássicos do diretor também passaram por processos de restauros recentes, e alguns deles estão disponíveis no streaming do Now, plataforma da Claro.

Muito da preservação desse acervo e restauração dos filmes passou pelos esforços de Lúcia Rocha, mãe do cineasta baiano, e da própria Paloma, que também é responsável pelo documentário Antena da raça (2020), em que, junto a Luis Abramo, entrelaça imagens do Brasil de 2018 a cenas do programa Abertura, série avant-garde que Glauber realizou para a TV Tupi no final da década de 1970.

O caminho em defesa da memória física do cineasta também passou por turbulências. Por exemplo, em 2017, o Tempo Glauber, fundado em 1983, encerrou as atividades em sua sede no Rio de Janeiro. Com apoios esporádicos de empresas privadas e governos, a situação ficou insustentável quando o INSS, com o fim do período previsto de comodato, passou a cobrar um aluguel de R$ 25 mil pelo espaço. A crise na Cinemateca Brasileira também preocupa, mas, em entrevista à Folha de S.Paulo, no ano passado, Paloma afirmou que “retirar as obras de seu pai que estão guardadas na instituição seria ir contra o próprio trabalho do cineasta”.

De toda forma, o legado de Glauber Rocha não parece estar condicionado a espaços físicos. Quando necessário, move-se sob o guarda-chuva dos cuidados da família e, mais ainda, mantém-se vivo na formação de muitos cinéfilos e apaixonados pela arte. Não é preciso ir muito longe para achar cineclubes ou grupos de cinema que se dediquem a exibir e debater a obra do cineasta – ativando redes de compartilhamentos externas até mesmo ao controle de acervos e difusões oficiais.

“Eu acho que é preciso fazer uma experiência para inovar esses caminhos de difusão dos modos e viralizar o Glauber”, projeta, por exemplo, Pedro Paulo. Se os ideais de Glauber continuam em movimento, muito se deve aos impulsos feitos pelos seus filhos, entre eles Eryk Rocha, Ava Rocha, Paloma Rocha, Henrique Cavalleiro e Pedro Paulo Rocha.

Através desses esforços podemos tirar o acervo de Glauber do lugar de memória, e colocá-lo em movimento constante com a atualidade – algo certamente desejado por ele e gritado pelos seus manifestos. Usando a metáfora proposta por Ewerton Belico, para que Glauber se torne “menos rocha e mais raízes”. ![]()

JOÃO RÊGO, estudante de Jornalismo e estagiário da Continente.