A construção de um verbete

Poeta negra e feminista conta sua trajetória, do letramento ao lançamento de livros independentes

TEXTO ODAILTA ALVES DA SILVA

FOTOS ALCIONE FERREIRA

05 de Novembro de 2020

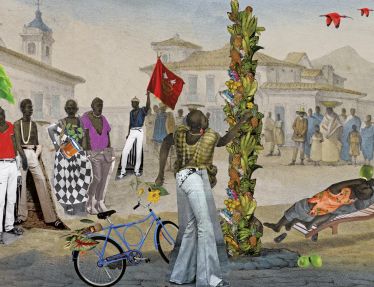

Foto Alcione Ferreira

[conteúdo na íntegra | ed. 239 | novembro de 2020]

contribua com o jornalismo de qualidade

Odailta Alves da Silva, durante muito tempo, odiei meu nome, sobretudo, pelas pronúncias erradas das pessoas: Adailta, Odalita, Adeilda... tudo, menos Odailta. A raiva acentuava-se quando procurava o significado dele e não encontrava em canto nenhum. Sentia-me uma estrangeira dentro de mim, cujo nome era esvaziado de sentido. Minha mãe justificava que foi invenção de uma amiga, que minhas memórias de criança nunca conheceram, mas odiavam. Nunca tive xarás. Na escola, quando aprontava algo, não tinha como escapar, não precisavam nem dizer a turma, Odailta bastava para tudo. Odailta não precisava nem de sobrenome. Certo dia, uma professora de português disse-me: “Odailta, cuidado na vida, seu nome te dá muita responsabilidade, porque tudo o que você fizer, de bom ou de ruim, será diretamente associado à sua pessoa, não és uma Maria qualquer!”. Essas palavras ficaram ecoando, durante dias, em minha mente de pernas inquietas, e, aos 14 anos, decidi: o significado de Odailta seria Eu, e construiria ao longo dos anos o mais lindo verbete que pudesse bordar com as linhas dos meus dias.

O.da.il.ta (s.f.) – 1. Filha de Amara Alves da Silva e Regina Raimunda da Silva. 2. Mãe solo de Douglas Felipe Alves da Silva Franco e Stefane Vitória Alves da Silva Franco. 3. Mulher negra, periférica, lésbica, educadora, escritora, atriz, militante dos Direitos Humanos. 4. Mestra em Linguística pela Universidade Federal de Pernambuco. 5. Concursada na Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco e Secretaria de Educação do Recife.

Nasci e me criei na Favela de Santo Amaro. O Santo Amaro do lado de lá. Dos becos sem saídas. De balas perdidas em corpos mirados. Do Campo do Onze de bolas de sangue. Do esgoto a céu aberto. Da boca fechada no gatilho. O Santo Amaro nu, descoberto, que nunca fez milagres. Quem me protegia era o Preto Velho que descia em Mãe Lúcia e sempre mandava me chamar para dizer: “Essa menina vai sentar atrás do birô”. Isso me enchia de esperanças, com todo respeito às empregadas domésticas, eu não queria ser mais uma na família a limpar suor de branco. Queria sentar atrás do birô, dar aulas, corrigir provas, escrever poemas, contos, peças teatrais.

O barraco tinha paredes coloridas como uma colcha em retalhos de madeiras, tão mal-iluminado, que as letras só foram escritas dentro de mim. Como muitas crianças negras, fui criada por minha avó, enquanto minha mãe trabalhava nas brancas cozinhas para trazer o sustento da casa. Amara Alves, durante muitos anos, foi a “mãe preta”, quase da família, que dormia no quarto dos fundos, a mãe preta que a branquitude se orgulha de dizer que teve para afirmar que não é racista, desconsiderando o vazio materno que atravessou minha infância. Sou filha de avó, e ela tatuou o seu amor na minha certidão de nascimento e em minha alma: Regina. Só depois de adulta, bem adulta, percebi o quanto minha mãe foi vítima dessa sociedade racista, perdoei-a e me perdoei pelos crimes que não cometemos.

Éramos nove dentro do barraco dividido por um tecido, fogão à lenha, camas improvisadas com papelão e restos de colchões, sem televisão, sem geladeira, sem vaso sanitário, mas com muito amor e uma menina caçula de pés descalços e vestido de chita com a mente florida, florescendo em sonhos e palavras. Fui a primeira pessoa da família a aprender a ler, o analfabetismo era praticamente hereditário, cheguei para quebrar com a mecânica racista que dizia que a família Alves da Silva era incapaz de decodificar as letras. Decodifiquei. Reinventei. Subverti. Recontei. Recortei. Escrevi.

Sempre soube o quanto minha avó e minha mãe eram inteligentes, possuíam o letramento da vida, eram criativas, solidárias, fortes e davam aula de economia a qualquer diplomado, conseguindo alimentar a família com um salário mínimo e as vendas de material reciclado que meus tios/irmãos catavam empurrando carroças pelo centro da cidade. Uma família preta abortada da escola. Uma família preta catadora de lixo. E, assim como Carolina Maria de Jesus, eu aprendi a dar bons usos aos cadernos inacabados e aos livros que escapavam da balança do depósito de reciclagem de Duoko. O depósito ficava no Largo do Salgado, pertinho da barraca de seu Zezinho e Dona Carminha, onde eu e meu irmão íamos comprar bananas, após vendermos os ferros velhos. Tínhamos apenas 10 anos, mas sabíamos que não podíamos nos dar ao luxo de comprar doces e salgados com o pouco dinheiro que conseguíamos, as bananas, embrulhadas em jornais, acalmavam o estômago e alimentavam minha leitura. Os doces só chegavam com as sobras da Karblen e com os esperados saquinhos de São Cosme e Damião.

Odailta com algumas edições de seus livros, lançados de forma independente

No dia em que comecei a ler, entrei em casa tão feliz e ansiosa para contar à mãe Regina, que parecia ter aprendido a voar, a voar nas asas dos livros. Virei ratinha de bibliotecas, tanto das escolas estaduais onde estudei – José Maria (Ensino Fundamental) e Clóvis Beviláqua (Magistério), quanto da biblioteca do Sesc de Santo Amaro, tão bem-acolhida por Janice, uma das mãos que me fortaleceram nessa longa trajetória.

Ao devorar os livros, eu descobri universos fantásticos, filosóficos, científicos, literários... representações, imaginários e autores brancos (em sua maioria), nos quais eu não me via, mas me projetava. Nos contos de fadas, por exemplo, descobri que não poderia ser princesa, não via princesas negras, e meus cabelos espichados desde os seis anos de idade nunca seriam aqueles cabelos longos e loiros da Cinderela e Bela Adormecida. Entretanto, a partir dali eu criava os meus contos e, neles, eu era a princesa, o príncipe, a bruxa, a fada, o que eu quisesse.

Nos versos dos poetas, eu não fui a musa idealizada, no máximo, a “mulata” hipersexualizada e estereotipada. No romance, sofri com o racismo naturalizado nas personagens de Rita Baiana e Bertoleza, nunca fui a rainha do lar, nem de coisa alguma. Minha realeza foi escravizada. Na literatura infantil brasileira, via a imagem da minha mãe, preta, gorda, cozinheira, sendo desrespeitada, até uma boneca de pano conseguia ser mais inteligente que Tia Anastácia, sempre inferiorizada, apenas com dotes para a cozinha, mas o livro de receitas, era de Dona Benta.

A escola não me trouxe escritoras nem escritores negros, vim descobrir Solano Trindade sozinha, ao acaso de um poema perdido num livro didático, ainda me lembro da emoção adolescente quando li “Sou Negro/ meus avós foram queimados pelo sol da África/ minh`alma recebeu o batismo dos tambores...”. Eu estava ali, eu e minha avó existíamos naquele livro. Nós cabíamos no poema!

O racismo me roubou tantos versos pretos, que poderiam ter despertado minha negra escrita muito mais cedo. Depois dos 30 anos foi que conheci as literaturas inspiradoras de Inaldete Pinheiro (amiga querida), Lepê Correia, Miriam Alves, Conceição Evaristo, Carlos de Assumpção, Geni Guimarães, Jovina Souza, Auta de Souza, Lima Barreto, Noémia de Sousa e tantas outras. Tantas outras mãos negras que vêm escrevendo há décadas e resistindo à invisibilidade dessa sociedade, silenciamento que contribui para fortalecer o imaginário racista que exclui os corpos negros dos espaços de poder, de intelectualidade, de sensibilidade. Imagina que perigoso seria para os privilegiados se, desde cedo, nós, nas escolas públicas, nas favelas, nos quilombos, aldeias, descobríssemos que poderíamos ser tão geniais quanto Machado de Assis e Maria Firmina dos Reis.

Sendo a única pessoa alfabetizada dentro de casa, essa minha habilidade era muito requisitada, pela família e pela vizinhança, virei a leitora e escritora de cartas da rua. Não existia celular e o telefone público ficava distante, a carta era o meio de comunicação mais usado. Naquela época, o grito “Correios” trazia esperanças, notícias de pessoas amadas. Hoje, o grito “Correios” sinaliza cobrança, e as letras perderam o perfume da folha de caderno e o belo borrado da caneta. Meu irmão foi quem mais se deu bem com as cartas de amor que eu escrevia para suas pretendentes, ali iniciei minha escrita romântica, para conquistar namoradas para Odailton, meu quase xará.

Além das cartas, utilizava os cadernos reciclados para escrever poemas que colhia dos livros, revistas e jornais. Copiava todo texto que afagava meu coração. Aos poucos, fui ousando transbordar em palavras e rabiscar os primeiros versos... uma dor de amor aqui, uma saudade ali, uma solidão acolá.

Ter caminhado do Ensino Fundamental ao Magistério foi, para mim, uma salvação. Ser professora era um sonho que eu desenhava nas paredes do barraco com as sobras de giz que colhia no final de cada aula. Mas era um sonho distante: filha, neta e bisneta de empregadas domésticas, analfabetas, ser professora seria um voo alto, que não julgava ser capaz de dar. Mas aí vinham as palavras do Preto Velho e minhas asas cresciam. Fui a melhor aluna que pude no Ensino Médio.

Ao concluir o Curso de Magistério, de diploma na mão, o emprego não vinha. Ninguém queria empregar uma professora negra, moradora da Favela de Santo Amaro. Nessa época, o barraco já tinha se erguido em alvenaria e se subdividido em dois minúsculos quartos, sala, cozinha e um banheiro com vaso sanitário. Transformei um dos quartos numa sala de aula. Dava aula de reforço, decorava festas de aniversários, cortava e escovava cabelo, me virava e revirava para reduzir as trouxas de roupas caras que minha avó lavava.

Percebi, logo cedo, que não bastava querer. As portas eram fechadas. A bolha era difícil de furar. O abismo estava sempre ali, e eu via diariamente amigos e amigas, tão bons e capazes quanto eu, despencarem. Não bastava querer. Não bastava ser. Não era uma questão de mérito. Era sobrevivência.

Foi por meio de uma amiga, Germannya Silva, que as portas dos trabalhos se abriram, inicialmente, como recreadora, e, depois, a sonhada escola, finalmente, a carteira assinada: “professora”. Nessa escola, eu percebi que faculdade seria um sonho possível, e trabalhava manhã e tarde para pagar a graduação em Letras. Anos de muita dedicação, a escrita ganhando forma acadêmica. No último período do curso, morando sozinha, sem nenhuma reprovação, passei no concurso para professora de Língua Portuguesa do Estado de Pernambuco. A primeira a aprender a ler, fazer faculdade e ser funcionária pública na família.

Ao iniciar a especialização em Linguística, vivenciei o clichê “divisor de águas”, nas aulas de História da Língua Portuguesa, com a professora Nelly Carvalho, fui apresentada à influência africana no português do Brasil, era tanta África nas palavras, fonética, fonologia, morfologia, que fiquei encantada, sedenta por conhecer mais essas heranças que nos são negadas. Fiz o meu TCC com o título A influência africana no português em Pernambuco: um mergulho em Ascenso Ferreira, pesquisa que ampliei na dissertação de mestrado, defendida em 2011, na Universidade Federal de Pernambuco.

Em 2010, meu coração pariu dois filhos, Douglas e Stefane, meus Ibejis, de pele noturna, que escureceram ainda mais meus versos. À medida que eles cresciam, minha literatura foi enegrecendo, junto com a necessidade de construir um mundo menos racista. Aos três anos, minha filha chegou chorando da escola porque seu cabelo foi chamado de “ruim”, eu chorei junto e escrevi “...meus cabelos encrespam o padrão, meus seios não amamentam mais o filho do patrão, meus lábios carnudos cospem a História...”. Transformava minha revolta, meu medo, minha tristeza em poesia. Meu corpo foi tomando a forma do poema, passei a memorizar os textos, e os recitava em todos os espaços, Sarau de Poesis, Sarau da Boa Vista, Sarau das Mulheres, Sarau das Artes, Slam das Minas PE, bares, universidades, comunidades, sempre com as pernas bambas escondidas por longas saias.

Cansada de enviar os poemas por e-mail, sem crença nos editais e sem dinheiro para pagar caro numa editora, digitei 20 poemas pretos, imprimi, produzi uma capa e, em março de 2016, nascia o livro Clamor negro, que me acompanhou por vários saraus do estado de Pernambuco e foi homenageado pelo Museu da Abolição. Em 2017, por insistência do músico e poeta Allan Sales, adaptei o livro para o teatro, e com a costura musical de Suh Amorim, coloquei em prática minhas aulas teatrais, protagonizando o espetáculo Clamor negro, que estreou no espaço O Poste Soluções Luminosas, e foi apresentado em vários locais de Pernambuco e fora do estado. As mãos estendidas de amigos como Carlinhos, Mayara e Joelma foram fundamentais para esse espetáculo chegar ao palco. Quatro anos após o lançamento do livro, o Clamor negro alcançou a marca de 2.700 exemplares vendidos.

O monólogo, com mais de cinco mil espectadores, projetou significativamente minha escrita, o verbete Odailta ganhava cada vez mais significado no estado de Pernambuco. Em 2018, também de forma independente e artesanal, publiquei os livros Cativeiros de versos (com antigos poemas intimistas) e o Escrevivências (com narrativas pretas). Essa tiragem, de 100 exemplares cada, foi lida e debatida com o Grupo de Mulheres Leitoras Floriterárias.

Em 2019, publiquei ainda de forma independente o livro Letras pretas, com poemas inéditos banhados da negritude, e também republiquei o Escrevivências, agora pela editora Castanha Mecânica, de Fred Caju. No dia 14 de julho desse mesmo ano, completei 40 anos, e, como por presente, recebi várias homenagens, entre essas, do Ministério Público, da Fafire, do projeto Mulheres que Mudaram a História de Pernambuco e da Emissora Nova Nordeste.

Os planos para 2020 foram entubados. O medo de perder meus entes queridos sempre me acompanhou. Na favela, a ditadura nunca deu trégua, os barracos invadidos sem mandado de busca e apreensão. A pandemia da saudade nos corações das mães negras. Quando criança, perdi dois irmãos para a pandemia da bala. Escapamos da pandemia da fome. E congelei diante da pandemia do coronavírus. O medo de ver essa peste branca exterminando os corpos negros atravessou minha inspiração e silenciou minha literatura.

Como estratégia para garantir a saúde mental, e entregue a um novo amor, iniciei um processo de escrita diferente, desfocado da dor e do medo da Covid-19, desabrochei em palavras molhadas e trêmulas de desejo, nascia o meu livro Pretos prazeres, com 50 minicontos afro-eróticos, trazendo os corpos pretos em suas diversas interseccionalidades (lésbicas, bissexuais, transsexuais, gays, heterossexuais, idosas, com deficiências), desnudando diversas experiências de prazer, afetividade, bem distantes da perspectiva racista, objetificada, na qual a sociedade sempre colocou as pessoas negras. No final de agosto, fizemos o lançamento virtual, com a participação das amigas, escritoras e colaboradoras pré e pós-textuais, Cida Pedrosa, Joaninha Dias, Josane Souza e Dayanna Louise, comemorando a venda de 90%, dos 200 exemplares da primeira edição.

Outubro também foi mês de lançamento, pela editora Segundo Selo, de Salvador, tive meu primeiro livro publicado sem financiamento próprio, dentro de um projeto de publicação de escritoras negras do Brasil, nasceu o mais novo filho Nenhuma palavra de amor, com versos engatilhados contra o racismo, dizendo que “Não falarei de amor/O meu amor ficou do outro lado do Atlântico/ E não foi escravizado/ E um dia, quem sabe um dia/ Ele brote em poema/ Por enquanto meu verso é edema/ inchaço de dor/ Minha poesia sangra/ E mancha as brancas páginas/ Do livro do colonizador”.

E assim, com letras pretas, descolonizando; com versos negros, escurecendo, eu sigo bordando o verbete Odailta, na esperança de que, um dia, eu não seja uma exceção.![]()

ODAILTA ALVES DA SILVA, escritora, educadora, atriz e ativista dos Direitos Humanos, autora dos livros Clamor negro, Letras pretas, Escrevivências, Cativeiro de versos, Pretos prazeres e Nenhuma palavra de amor.