A atração do movimento

Depois de sobreviver à implantação do estado nacional, ao estabelecimento de fronteiras e ao avanço da tecnologia, o estilo de vida nômade encontra novas possibilidades

TEXTO MARCELO ABREU

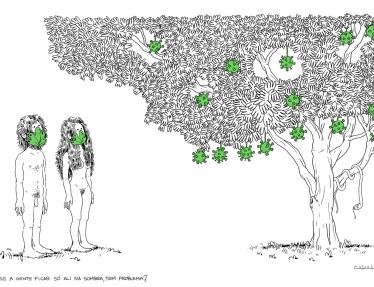

ILUSTRAÇÕES HALLINA BELTRÃO

01 de Julho de 2020

Ilustração Hallina Beltrão

[conteúdo na íntegra | ed. 235 | julho de 2020]

contribua com o jornalismo de qualidade

“O homem sedentário inveja a existência nômade, a procura por pastagens verdes e o vagão pintado que serve de casa sobre rodas, cujo percurso segue as estrelas.” A frase é do filósofo alemão Theodor Adorno (1903-1969), no livro Mínima moralia – Reflexões a partir da vida lesada. O verbo “invejar”, usado por Adorno, engloba as reações díspares da parte de quem não adotou esse estilo de vida. Reações que vão da mais pura admiração e idealização da vida nômade até os mais terríveis atos de xenofobia contra aquele que passa, aparentemente sem raízes, quase como se estivesse zombando da labuta diária dos sedentários.

Na baixa Idade Média, Santo Agostinho (354-430) já divulgava a sua fórmula solvitur ambulando, isto é, “resolve-se caminhando”. O conceito de deambulação é tão antigo quanto a presença do ser humano no planeta. Ao longo dos séculos, ele foi assumindo dimensões novas, impulsionado por mudanças sociais, regimes econômicos e crises de toda ordem. Mas, na sua dimensão mais básica, persistiu a vontade de sair do lugar, descobrir novos horizontes, romper com as amarras sociais, sobreviver buscando novas paisagens.

“O ser humano vive hoje uma condição de desenraizamento sem precedentes, o que o torna um transeunte de espaços geográficos, sociais e psicológicos”, diz o professor José Sterza Justo, da Universidade Estadual Paulista (Unesp), um dos estudiosos do assunto no Brasil e autor do livro Vidas errantes: políticas de mobilidade e experiências de tempo-espaço.

O nomadismo – ancestral forma de vida presente em todas as partes do planeta – segue existindo no século XXI, assumindo novas formas e adaptando-se às facilidades e dificuldades da história. O seu futuro imediato, após a atual pandemia, é incerto, pelo menos em alguns dos seus aspectos mais visíveis.

Em seu livro The civilization of perpetual movement: nomads in world politics (A civilização do movimento perpétuo: nômades na política mundial), de 2016, o escritor e jornalista norte-americano Nick McDonell traça a história dos nômades voltando às lutas dos egípcios contra os chamados “moradores da areia”, povos que vagueavam pelos desertos do norte da África, no terceiro milênio antes de Cristo. O autor relembra o avanço dos mongóis, que saíram da Ásia e chegaram às portas de Cracóvia, na atual Polônia, passando à história como nômades destrutivos, liderados por Gengis Khan. Muitos outros exemplos podem ser citados sobre a relação entre nomadismo e política como, já no século XX, as lutas de povos nômades na África e na Ásia Central contra a tentativa de implementar regimes socialistas.

A abordagem de McDonell não se limita aos nômades pastores. É uma abordagem sobretudo política. Ele defende que o fenômeno da errância é uma das grandes práticas compartilhadas pela humanidade. “A maior parte dos povos, quando lembram o nomadismo, pensam que ele acabou ou é irrelevante. Na verdade, ele é útil para entender uma grande quantidade de problemas em redor do mundo. O seu estudo tem muito a dar à moderna teoria política e às relações internacionais”, pontua.

Os exemplos atuais do nomadismo em larga e média escala são variados: cerca de 2 a 3 milhões de nômades da etnia Kuchi vivem na fronteira entre o Paquistão e o Afeganistão; centenas de milhares de tuaregues se movem pelo deserto do Saara, ignorando as fronteiras de 10 países diferentes, entre eles Marrocos e Argélia. Beduínos transitam pelo Oriente Médio. Ciganos circulam pela Europa e pelo continente americano com seus traillers e cavalos, representando no Ocidente a face mais conhecida do fenômeno. Na Amazônia, grupos étnicos de indígenas não contactados percorrem, ainda hoje, vastos territórios na floresta seguindo trilhas de caça e coleta de alimentos.

***

Na segunda metade do século XX, a própria sociedade ocidental – baseada no trabalho diário, na burocracia e na industrialização – gerou algumas formas de nomadismo. Uma considerável população jovem passou a almejar a chamada “vida na estrada”, que consistia em passar um tempo viajando e se expondo a experiências variadas, “fora do sistema”, como se dizia na época.

Um dos pensadores que refletem acerca do fenômeno é o filósofo francês Michel Maffesoli que, no seu livro Sobre o nomadismo: vagabundagens pós-modernas, escreveu a respeito do caráter “solitário, mas não isolado” dos que adotam esse estilo de vida. “O errante participa, realmente, imaginária ou virtualmente, de uma comunidade vasta e informal que, não tendo obrigatoriamente duração longa, nem por isso é menos sólida, pelo fato de ultrapassar os indivíduos particulares e unir a essência de um ser-conjunto fundado sobre os mitos, os arquétipos.” Segundo ele, o nomadismo renasce “nas pequenas comunidades pontuais, nas quais se dá, com mais intensidade por se sentirem elas passageiras, a circulação dos sentimentos e das emoções”.

Um dos exemplos visíveis dessa reflexão pode ser encontrado no Brasil. Jovens maltrapilhos – conhecidos vulgarmente como hippies – vendem artesanato no centro das grandes cidades. Alguns deles são estradeiros que perambulam pelo país, parando aqui e ali por um tempo, para tentar sobreviver com ajuda de outros da mesma tribo, estabelecendo entre si uma rede de solidariedade expandida por vários estados.

Maffesoli ressalta os mecanismos utilizados pela sociedade sedentária para conter e domesticar aquele que passa exibindo sua, aparentemente irresponsável, liberdade. “Há um empenho para estabelecer um cerco em torno do errante, daquele que se desvia, do marginal, do estrangeiro, depois para domesticar, para estabelecer em uma residência o homem sem condição de nobreza, assim privado de aventuras.”

E demonstra que, até dentro da estrutura urbana de uma cidade, há traços que caracterizam o nomadismo: “É possível que os centros comerciais pós-modernos tenham assumido um modo de descarregar essa tensão. Esses centros não exercem uma função simplesmente utilitária. Certamente vai-se a eles para fazer compras, mas não se deixa de ir lá também para trocar símbolos”.

“A cidade, como espaço pleno” – prossegue Maffesoli – “oferece-lhe assim, paradoxalmente, momentos e lugares totalmente vagos em que seu espírito e seu corpo poderão estar em vacância completa: a possibilidade de viver a multiplicidade de seres que a habitam, quer dizer, a possibilidade de estar, ao mesmo tempo, aqui e em outro lugar. O habitante das megalópoles, nesse sentido, é bem um nômade de gênero novo”.

O filósofo francês cita como exemplo o Forum des Halles, pioneiro shopping center na área central de Paris, localizado em vários andares subterrâneos. “O Forum ressalta bem essa dimensão simbólica. Em seu sentido mais forte, esse espaço urbano, síntese da cidade, resumo do mundo, é um perfeito cadinho; lugar onde se cria raiz e a partir do qual a pessoa cresce e se evade. Lugar onde se expressa a empatia em relação aos outros, lugar onde se escapa, imaginariamente, para atingir a alteridade absoluta.”

Lembrar o errante nas cidades nos leva inevitavelmente às reflexões do filósofo alemão Walter Benjamin (1892-1940) que, escrevendo sobre as caminhadas do poeta Charles Baudelaire (1821-1867) na Paris do século XIX, estabeleceu como que uma teoria da flânerie, caminhadas sem propósito num ambiente urbano, elemento constitutivo da modernidade. De certa forma, foi com Baudelaire e Benjamin que ficou estabelecido e reconhecido o papel do flâneur – o flanador, o andante urbano.

Maffesoli lembra a definição de “passeio sem destino”, de Walter Benjamin, que seria uma espécie de protesto contra um ritmo de vida orientado unicamente para a produção. Escreve o pensador francês: “O passeador que vagueia pode ser considerado o arquétipo de uma forma de resistência a partir do fato de que destaca a força do ócio, com tudo aquilo que a moral econômica chamará de ‘vícios’ que lhe são ligados”. E ressalta como tudo isso se opõe frontalmente às ideias da administração científica, estabelecidas por Frederick Taylor. “Não é à toa, aliás, que Taylor vai declarar precisamente a ‘guerra ao passeio sem destino’, que seria realmente muito contrário ao circuito fechado necessário à ideologia laboriosa. É preciso não esquecer, a fixação no trabalho caminha lado a lado com a estabilidade dos costumes. E o passeador que vagueia chama, ao contrário, um outro tipo de exigência: a de uma vida mais aberta, pouco domesticada, a nostalgia da aventura.”

Muitas tentativas têm sido feitas para fixar os nômades, cobrar impostos, integrá-los à produção. Lembra Maffesoli que “o nomadismo é totalmente antiético em relação à forma de Estado moderna. E esta se preocupa constantemente em suprimir o que considera a sobrevivência de um modo de vida arcaico. Fixar significa a possibilidade de dominar. Isso já é uma boa ilustração dessa ‘fantasia do uno’ que é a característica da violência totalitária moderna”.

O filósofo francês é categórico: “Pode-se mesmo dizer que é próprio da política, na sua preocupação de gestão e de produtividade, desconfiar daquele que é errante, daquilo que escapa ao olhar”. Daí viria, como observou Walter Benjamin em relação a Paris, “a obrigação da numeração dos imóveis pela administração de Napoleão”. Daí, na mesma ordem de ideias, ocorre a entrada em funcionamento das técnicas de vídeo ou de eletrônica, caracterizando a sociedade contemporânea. “A rede de vigilância se estende. Nada nem ninguém deve nem pode escapar. A sofisticação dessas técnicas marca o apogeu da agressão racionalista: a de saber tudo, esclarecer tudo e, portanto, dominar tudo”, afirma Maffesoli.

Dessa maneira, o nomadismo funcionaria também como válvula de escape, mesmo que temporária, às pressões do capitalismo. “É o desejo de rebelião contra a funcionalidade, contra a divisão do trabalho, contra uma descomunal especialização a transformar todo mundo numa simples peça de engrenagem na mecânica industriosa que seria a sociedade. Assim se exprimem o necessário ócio, a importância da vacuidade e do não agir na deambulação humana.”

***

Maffesoli pergunta: “Será que o drama contemporâneo não vem do fato de que o desejo de errância tende a ressurgir como substituição, ou contra o compromisso de residência que prevaleceu durante toda a modernidade? Durkheim pôde falar de uma ‘sede de infinito’ sempre presente em todas as estruturas sociais”.

Essa reflexão nos leva ao filme Easy rider (dirigido por Dennis Hopper), de 1969, não por acaso lançado no Brasil com o título de Sem destino. Um dos marcos da contracultura, o filme conta a história de dois motoqueiros que enfrentam o preconceito de uma América profundamente xenófoba.

E também ao conceito de rolling stones – pedras rolando – utilizado primeiramente pelo bluesman Muddy Waters, na música homônima de 1950. E que posteriormente deu nome à banda de rock inglesa, à canção de Bob Dylan (Like a rolling stone, de 1965), por muitos considerada sua obra-prima, e também à revista especializada em contracultura, em 1967. Toda uma cultura jovem seria estabelecida a partir do alicerce movediço das pedras rolando.

Influenciada pelo livro On the road – Pé na estrada, de Jack Kerouac (1922-1969), publicado em 1957, parte significativa da juventude passou, à época, a viajar sem destino. Entre a segunda metade dos anos 1960 e o final da década seguinte, falava-se na trilha hippie que partia da Europa e ia até a Índia e o Nepal, feita, naturalmente, por terra. A indústria do turismo, é claro, foi se aproveitando da onda e criando alternativas para explorar uma fatia do mercado que queria fazer uma aventura mais leve, sem investir tanto tempo, o que trouxe reverberações ainda hoje no modo de viajar.

Na cultura do rock – que, até décadas recentes, significou a própria cultura pop mainstream –, houve uma vasta produção baseada no desenraizamento, na vida na estrada. A banda Steppenwolf cantou Born to be wild, com o famoso verso que fala em “lookin’ for adventure/ and whatever comes our way” (“procurando por aventura/ e o que aparecer no caminho”). Não por acaso, trilha sonora do filme Sem destino.

Bob Dylan dedicou seu livro Writings and drawings (Escritos e desenhos), contendo letras de canções, aos lone drifters, os vagabundos solitários. E, em boa parte de sua obra, aborda justamente o tema dos drifters, hobos, ramblers, wanderers, vagrants, toda uma gama de vagamundos que, não por acaso, são temas recorrentes exatamente na tradição folk anglo-irlandesa e norte-americana. No Brasil, depois de manifestações do chamado rock-rural que tiveram uma queda pelo assunto (Hyldon, Sá e Guarabira, os mineiros do Clube da Esquina), os Engenheiros do Havaí fizeram sucesso nos anos 1980 com a canção Infinita highway, que contém o verso “não precisamos saber pra onde vamos/ nós só precisamos ir (...)/ sem motivos, nem objetivos/ estamos vivos e isto é tudo”.

Ainda no cinema, Wim Wenders construiu boa parte de sua obra explorando o desenraizamento social contemporâneo com filmes antológicos como Alice nas cidades (1974), Movimento em falso (1975), No decurso do tempo (1976) e Paris, Texas (1984). Sua produtora, aliás, chama-se, desde os anos 1970, Road Movies.

A presença do tema em obras culturais reflete o período que abarca a segunda metade da década de 1960 e os 15 anos seguintes, marcados pelo apogeu da vida na estrada, essa forma de experiência que já vinha sendo almejada antes, ao longo dos anos, por místicos, intelectuais alternativos, aventureiros de toda ordem. Com a contracultura – sobretudo a norte-americana – a ideia de cair na estrada passou a ser explorada pela indústria cultural. Além da música e do cinema, a publicidade, que lida diretamente com o imaginário coletivo, também entrou na onda. Nos anos 1970, o comercial da marca de jeans US Top marcou época da televisão brasileira com seu jingle que exortava uma forma de vida comunal na estrada.

Naquele momento histórico, também, canções exaltavam a errância, o saco de dormir, os acampamentos e uma convivência libertária, mesmo que temporária, enquanto se seguia viagem. Porque parar significava apodrecer. O desejo era seguir em frente. Palavra-chave dessa geração on the road certamente foi Further, colocada acima do para-brisa dianteiro do ônibus do escritor e agitador Ken Kesey (1935-2001). Era o chamado magic bus da contracultura, que cruzou os Estados Unidos distribuindo LSD e inaugurando a aventura hippie em 1964. A placa, que indicava o destino do ônibus, era um verdadeiro manifesto: further, isto é, além.

***

O nomadismo não deve ser confundido com as outras formas de deslocamentos populacionais existentes no mundo contemporâneo. Os grandes fluxos de refugiados, por exemplo, não se encaixam exatamente no fenômeno do nomadismo. Eles são, afinal, resultado de conflitos bélicos e tragédias naturais e passam longe dos preceitos que caracterizam a vida nômade.

Por outro lado, a procura por crescimento profissional e a facilidade de mobilidade tem impulsionado muitas mudanças no mercado de trabalho ao longo do último século, gerando o fenômeno da imigração. Milhões de pessoas mudaram de cidades em busca de oportunidades profissionais, não somente dentro de seus países de origem, mas também internacionalmente. O fluxo contínuo em direção às metrópoles industriais foi seguindo depois, em menor escala, por um fluxo inverso em direção a cidades menores com maior qualidade de vida. Mas são fenômenos que se encaixam melhor na categoria da imigração, independentemente do tempo de permanência em cada lugar.

O mesmo sistema econômico que produz a prosperidade profissional, no entanto, gera também os excluídos, a tropa que vagueia pelas estradas, meio sem rumo, à procura de algum meio de sobrevivência. No Brasil, esse fenômeno é bem-exemplificado pelos chamados trecheiros. O professor e psicólogo Eurípedes Costa do Nascimento, da Unesp, vem estudando o assunto, no interior do estado de São Paulo, e escreveu o livro Nomadismos contemporâneos – Um estudo sobre errantes trecheiros.

Eurípedes Nascimento é, juntamente com José Sterza Justo, um dos poucos especialistas brasileiros quando o assunto é nomadismo. Os dois abordam o tema a partir da perspectiva da psicologia e dividem os errantes em três subgrupos distintos: os “itinerantes”, que se encontram em trânsito e migram de uma cidade a outra em busca de trabalho, sem se deslocar a pé pelas estradas; os “trecheiros”, que circulam pelas rodovias a pé, de cidade em cidade, sobrevivendo de trabalhos temporários e de eventuais ajudas filantrópicas; e os “andarilhos de estrada”, população composta pelos que vivem perambulando exclusivamente pelos acostamentos das estradas, sem destino, isolados e distantes de qualquer contato com as redes de assistência social, preferindo o estilo de vida solitário. Representam, todos eles, faces excluídas do capitalismo.

No caso dos andarilhos solitários, escrevem os autores, eles rompem com as formas de vidas baseadas em vínculos estáveis. O andarilho “deserta da família, de emprego e domicílio fixos, de relacionamentos contínuos, podendo até mesmo desertar da razão, nos casos em que o sentido da realidade é invadido por delírios”.

Segundo o sociólogo francês Serge Paugam, citado por Nascimento, “os que passam pelo processo de ruptura acumulam problemas de todo tipo – afastamento do mercado de trabalho, problemas de saúde, falta de moradia, perda de contatos com a família. Esta última fase do processo de desqualificação social caracteriza-se por um acúmulo de fracassos que conduz a um alto grau de marginalização”.

A isso, acrescenta Eurípedes Nascimento: “Devemos considerar que se trata de um fenômeno complexo, multifacetado e inter-relacionado com outros aspectos, tais como o social, o histórico, o econômico, o cultural, o psicológico”. Segundo ele, no caso dos trecheiros, a falta de trabalho e os desentendimentos familiares, seguidos de pressões e frustrações pessoais, “determinam as incertezas e impotências diante da realidade e, consequentemente, o abandono do sedentarismo”.

O trecheiro seria de um caso de “self made man num narcisismo às avessas”, conforme apontado pelo sociólogo francês Robert Castel (1933-2013): “Restam então o tédio e a derrisão, as pequenas artimanhas ou as pequenas caças, as andanças pela cidade e as rondas noturnas, o perambular, a vagabundagem no mesmo lugar e sem horizonte”. Eles representam, segundo Castel, “um dos pontos avançados de desfiliação, mostrando seu limite, uma maneira de ser e de saber que é ‘inútil ao mundo’, para retomar uma qualificação aplicada primeiramente aos vagabundos da Idade Média”.

Nascimento lembra que “sem eira nem beira, esses sujeitos esquecidos pelas políticas sociais do governo vivem de maneira extremamente precária à borda da sociedade, sem cidadania, ignorados e banalizados por aqueles que os responsabilizam por estarem nessa condição de vida”. Diante do individualismo implacável imposto pela sociedade do espetáculo, alguns deles “radicalizam ao extremo sua condição de vida e partem para a errância como modo de resistir à imposição da cultura do narcisismo mediada pela imagem”.

O professor paulista vem defendendo em trabalhos acadêmicos que “o gesto de partir, abandonando o sedentarismo, soa como um rito de libertação de todas as sedimentações que cercam esses sujeitos. Para alguns, a errância nas estradas significa não só a conquista da liberdade diante de um sedentarismo aprisionante, mas a libertação das obrigações sociais, da intolerância do patrão, das dívidas a pagar, da opressão da vida estabelecida”.

Refletindo sobre as ideias de Castel, Nascimento acrescenta: “O fenômeno da errância parece representar o paradoxo inexorável do mundo completamente fetichizado pela objetificação material, cujas consequências são as metamorfoses de um individualismo negativo minado pela não-seguridade e pela ausência de proteções”.

E isso tem consequências na forma de usar o espaço público. “O trecho parece representar para o trecheiro a extensão do seu próprio eu, pois, se ele é apreendido como sua própria casa ou morada fixa, o lugar de sua intimidade, é nele que pode ocorrer, portanto, a privatização de suas individualidades, mesmo sendo um espaço de domínio público por onde circulam vários tipos de pessoas e automóveis.” E lembra os conceitos defendidos pela filósofa alemã Hannah Arendt (1906-1975), no livro A condição humana, publicado originalmente em 1958. “A vida privada do trecheiro acaba sendo uma vida de exclusividade pública, e seu eu não escapa ao paradoxo contemporâneo de uma privatização do espaço público e uma publicização do espaço privado, tal como assinala Arendt”.

Uma discussão que leva o conceito de “não lugar”, termo cunhado pelo antropólogo francês Marc Augé para designar lugares essencialmente de passagem. No livro intitulado Não lugares – Introdução a uma antropologia da supermodernidade, de 1995, Augé escreve que “o não lugar se caracteriza por ser imprevisível, provisório, efêmero, anônimo, circulante, não habitado de maneira estável, enfim, o não lugar é o espaço em trânsito, local por excelência do viajante, do transeunte, dos andarilhos e trecheiros, local também da inquietude, da solidão e, especialmente, do despojamento e da flutuação de identidade”.

Sterza Justo diz no verbete Nomadismo, presente no Dicionário crítico das migrações internacionais, que os avanços das tecnologias de comunicação e a realidade virtual possibilitam experiências nômades do sujeito sem sair de um local geográfico-físico. “A aceleração do tempo e o alargamento dos espaços delimitam uma feição mutante do mundo e da vida, hoje privilegiando práticas e estilos nômades em detrimento dos sedentários. A figura do homo viator – o homem viajante, aventureiro, flanador, transumante, está bastante disseminada na atualidade e não apenas no sentido clássico daquele que viaja para conhecer outros lugares, povos e culturas, mas também no sentido daquele que migra no campo das relações afetivas, do trabalho, das profissões, do pensamento e em tantos outros.”

O filósofo polonês Zygmunt Bauman (1925-2017) definiu bem o fenômeno do trânsito de pessoas no livro O mal-estar da pós-modernidade, de 1997: “A modernidade é a impossibilidade de permanecer fixo. Ser moderno significa estar em movimento. Não se resolve estar em movimento – como não se resolve ser moderno… Nesse mundo, todos os habitantes são nômades, mas nômades que perambulam a fim de se fixar. Além da curva, existe, deve existir, tem de existir uma terra hospitaleira em que se fixar. Mas depois de cada curva surgem novas curvas, com novas frustrações e novas esperanças ainda não destroçadas”.

***

Michel Maffesoli, por sua parte, defende que as viagens e o intercâmbio crescente entre povos provocaram uma certa “orientalização” do mundo. “Os diversos sincretismos religiosos ou filosóficos testemunham isso, as práticas da New Age o mostram à vontade, as pesquisas espirituais-corporais disso dão fé, estamos certamente diante de uma orientalização do mundo. Eis o fruto do nomadismo contemporâneo: ele pediu emprestado a diversas civilizações elementos que o racionalismo triunfante tinha ou ocultado ou marginalizado, e disso faz o centro da sociabilidade contemporânea”.

Um dos precursores do fenômeno foi o norte-americano Henry David Thoreau (1817-1862). O excêntrico pensador da Nova Inglaterra foi um teórico do nomadismo, apesar de pouco ter se afastado de sua Concord natal, no estado do Massachusetts. Thoreau tinha por hábito caminhar nas florestas e notabilizou-se pelo livro Walden, um grande libelo pela comunhão com a natureza. Foi um entusiasta das culturas do Oriente. Escreveu também Caminhando.

Nesse texto, publicado após sua morte em 1862, ele lembra a origem do verbo “santerrear” (to saunter, em inglês): “Essa expressão é belissimamente derivada das pessoas ociosas que vagavam por todos os lados durante a Idade Média e pediam esmolas sob o pretexto de estarem a caminho da Sainte Terre, a Terra Santa; as crianças acabaram por chamá-las aos gritos: ‘Lá vai um sainte-terrer, um santerreador, um homem da Terra Santa’”. Outros, lembra Thoreau, “preferem derivar a expressão de sans-terre, sem-terra ou sem lugar. “Isso, no bom sentido, significa não ter uma casa em particular, mas também estar em casa em qualquer lugar. Pois toda caminhada é um tipo de Cruzada e dentro de nós tem um Pedro, o Eremita”.

Maffesoli lembra também as numerosas tradições religiosas que dão ênfase à necessária prova iniciática da viagem. “A vida errante é obrigatória para os monges da Índia antiga. Mas essa errância é sempre vetor de socialização, de encontro com o Grande Outro, qualquer que seja o nome que se lhe dê.” É o caso da figura do sadhu, homem hindu que em certa idade abandona a vida material e, descalço e seminu, cai na estrada passando a viver de esmolas, num longo caminho em busca da iluminação.

O pensador francês defende a “força irreprimível da caminhada” e afirma que “é possível, aliás, lembrar que algumas civilizações se constituem a partir dos deslocamentos a pé. Toda a tradição budista está aí para prová-lo. E especialistas em cultura japonesa chamam a atenção para o fato de que o Japão foi fortemente impregnado por isso”.

Matsuo Bashô, o renomado japonês, famoso pelos poemas no formato do haicai, foi um desses nômades com uma forte queda mística que percorreram estradas em busca da iluminação. Bashô (1644-1694) passou a vida entre períodos de meditação e os longos percursos a pé no Japão, observando a natureza e escrevendo poemas. Sua obra mais conhecida é baseada numa viagem de nove meses feita em 1689, intitulada Caminho estreito rumo ao norte.

A tradição vem de muito longe. Um milênio antes dele, o chinês Xuanzang (603-664), também conhecido como Hsüan-tsang, partiu de Changan (hoje Xian), antiga capital da dinastia Tang, e caminhou até a Índia em busca das fontes autênticas do budismo. Esteve na estrada durante 17 anos ininterruptos, chegando a lugares distantes como Samarkand, no atual Uzbequistão, e partes do Afeganistão. Viajando com um pônei e provavelmente andando a pé a maior parte do tempo, escreveu uma vasta obra que – após traduzida para o francês e inglês no século XIX – tem ajudado arqueólogos até hoje na localização de marcos históricos de várias civilizações asiáticas. Foi outro nômade que deixou uma obra marcante.

O mais famoso nômade ocidental talvez tenha sido o explorador veneziano Marco Polo (1254-1324), que partiu de Veneza em 1279 e só retornou 24 anos depois. Passou anos na Ásia, alguns deles a serviço do imperador chinês e, portanto, assentado na corte. Mas levou muitos outros anos nos seus percursos de ida e de volta até a China, passando por lugares como Pérsia, Birmânia, Singapura e Sumatra. Deixou como obra de referência O livro das maravilhas do mundo, também conhecido como As viagens de Marco Polo, escrito pelo italiano Rustichello de Pisa, baseado no relato que escutou do aventureiro.

No fim da vida, o filósofo Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) foi outro que deixou escrito um relato sobre anos de errância. Rousseau escreveu Os devaneios de um caminhante solitário, refletindo sobre seus 15 anos de afastamento da sociedade. “Tudo acabou para mim na terra. As pessoas não podem mais me fazer bem ou mal. Não tenho mais esperança ou medo do mundo. Aqui estou, tranquilo no fundo do abismo, um pobre mortal infeliz, mas imperturbável, como o próprio Deus.”

***

A partir do século XIX pode-se falar numa literatura de viagem que reflete com frequência a experiência do nomadismo e do afastamento, mesmo que temporário, da sociedade convencional. No século XX, com as crescentes facilidades de deslocamento rápido, percorrer longas distâncias a pé ou utilizando meios de transporte arcaicos (qualquer coisa que não fosse o avião) tornou-se quase um posicionamento político-existencial em si mesmo. Experiências que acabaram resultando em relatos impressionantes. Viajar longamente, sem data para voltar, numa época de pacotes turísticos, tornou-se uma postura excêntrica, ao mesmo tempo invejável e reprovável. O velho misto de admiração e desprezo que a caravana sempre despertou, como lembrava Adorno.

Em 1974, o cineasta alemão Werner Herzog decidiu caminhar a pé os cerca de mil quilômetros que separam Munique, na Alemanha, e Paris, na França. O objetivo era visitar a amiga e crítica de cinema Lotte Eisner (1896-1983), que estava gravemente doente. A viagem foi feita em linha reta, evitando as estradas tradicionais. Herzog atravessou campos, dormiu em casas abandonadas e passou por situações de grande desconforto. O sacrifício físico autoimposto era uma forma de pedir pela saúde da amiga. E funcionou. A aventura resultou no livro Caminhando no gelo no qual transparece bem o universo mental do cineasta alemão, sempre envolvido, nos seus documentários e filmes de ficção, com experiências extremas do espírito humano.

Numa biografia sobre o escritor e viajante inglês Bruce Chatwin, escrita por Nicholas Shakespeare, é citado um encontro que houve entre ele e Herzog. O cineasta alemão afirma na biografia: “Chatwin estabeleceu uma relação imediata comigo, quando eu expliquei a ele que o turismo é um pecado mortal, mas que a caminhada a pé é uma virtude, e que tudo o que deu errado com nossa civilização deve-se ao abandono da vida nômade”.

Renomado pela sua curta, porém brilhante, carreira de escritor de viagens, Bruce Chatwin (1940-1989) é considerado por muitos como um dos importantes “teóricos” do nomadismo contemporâneo. Seu livro O rastro dos cantos (The songlines), de 1987, é sempre citado como um marco na sua obra e um clássico do gênero. Foi lá que ele escreveu: “Quanto mais eu leio, mais convencido eu fico de que os nômades foram a manivela da história, se não por outra razão, por terem os grandes monoteísmos, todos eles, surgido em ambientes pastorais”.

Reafirmando sua admiração pela caminhada, ele acrescentou: “A Seleção Natural nos desenhou – da estrutura das células do nosso cérebro à estrutura do dedão do pé – para uma carreira de viagens sazonais a pé por uma terra escaldante de arbustos com espinhos ou deserto”. O escritor norte-americano Paul Theroux, um dos mais lidos, produtivos e renomados no ramo da literatura de viagens, é também um grande admirador de Chatwin, mas contesta essa ideia. No seu livro The tao of travel (O tao da viagem), Theroux lembra que essa história pode estar distorcida e cita a obra Civilização material, economia e capitalismo: séculos XV–XVIII – As estruturas do cotidiano, do historiador francês Fernand Braudel (1902-1985). Nela, Braudel lembra que os nômades eram “homens de cavalo e camelo que representavam velocidade e surpresa num período em que tudo se movia vagarosamente”.

De qualquer forma, o brilhante Chatwin marcou as reflexões sobre o nomadismo. O diplomata e escritor Rory Stewart, na introdução que escreveu para O rastro dos cantos, afirmou que “a maior parte da história humana foi conduzida através de contatos feitos no ritmo da caminhada… as peregrinações para Compostela na Espanha… para a nascente do Ganges, dervixes caminhantes, sadhus e monges que se aproximaram de Deus a pé. O Buda meditou caminhando e Wordsworth compôs sonetos andando ao lado dos lagos. Bruce Chatwin concluiu de todas essas coisas que nós pensaríamos e viveríamos melhor, e estaríamos mais perto de nosso propósito como humanos, se nos movêssemos continuamente a pé acima da superfície da Terra”.

A literatura de viagem discorreu amplamente sobre o tema do nomadismo nas suas muitas variações: escapismo, fuga (no sentido figurado ou real), vagabundagem, aventura e esperteza com interesses monetários. O jornalista e aventureiro norte-americano Jack London (1876-1916), que sempre teve um pé na estrada, escreveu muito sobre pingentes de trem, que vagavam pelos Estados Unidos em busca da sobrevivência. London também explorou pessoalmente a experiência da viagem em busca de aventuras, e expôs uma delas em seu livro O povo do abismo, publicado em 1903. Baseado em sua estadia na zona leste de Londres, tradicional área pobre da cidade, ele escreveu: “Eu desci ao submundo de Londres numa atitude mental que pode ser mais aproximada a um explorador”.

No livro The cruise of the snark (O cruzeiro do sarcasmo), de 1911, inspirado nas viagens de alguns de seus ídolos, entre eles o aventureiro canadense Joshua Slocum (1844-1909), o mesmo Jack London escreveu sobre uma temporada nas estradas como um vagamundo. “Além da diversão e do prazer, é um esplêndido aprendizado para um jovem – ah, não uma mera educação sobre as coisas do mundo lá fora, de terras, e povos, e climas, mas uma educação no mundo interior, uma educação sobre si mesmo, uma chance de aprender sobre o próprio ser, para se comunicar com a própria alma.”

Quando jovem, o escritor inglês George Orwell (1903-1950), seguindo o exemplo de Jack London, vagueou como um mendigo entre a França e a Inglaterra, no final dos anos 1920, vivenciando o submundo da mendicância e dos bicos malpagos. Ainda desconhecido, passou fome, frio e humilhação, dormiu em albergues para pessoas sem-teto e narrou tudo no seu livro Na pior em Paris e Londres.

O aventureiro e escritor norte-americano Richard Halliburton (1900-1939), que foi um dos grandes nomes da literatura de viagem, escreveu no livro The royal road to Romance (A estrada real para Romance) uma definição precisa para o tipo diletante de nomadismo pós-moderno: “Juventude – nada vale mais a pena ter no mundo… e eu tinha juventude, a transitória, a fugidia, completamente e abundantemente. Mas aí o que é que eu ia fazer com ela? Certamente não desperdiçar seu ouro na procura lugar-comum por riquezas e respeitabilidade e então secretamente lamentar o preço que tinha de pagar por esses ideais fúteis. Deixe quem quiser ter a sua respeitabilidade. Eu queria liberdade, liberdade para me permitir qualquer capricho que viesse à mente. Liberdade para procurar, nos cantos mais distantes da terra, pelo belo, o alegre e o romântico”.

Refletindo sobre a natureza das viagens e sua reação na sociedade estabelecida, a escritora anglo-italiana Freya Stark (1893-1993) escreveu em O vale dos assassinos, publicado em 1934, sobre suas viagens à Pérsia: “Eu aconselharia a todos que querem ver semblantes distendidos nos escritórios de passaporte a começar a se rotularem como entomologistas, antropólogos ou qualquer outro ‘ólogo’ que acharem apropriado”. Mas, acrescentou irônica: “Como esse livro é destinado ao público, e, portanto, é necessariamente verdadeiro, eu preciso admitir que viajei com o único objetivo de me divertir”. Freya foi uma das maiores viajantes de todos os tempos e é retratada na biografia Passionate nomad: the life of Freya Stark (Nômade apaixonada: a vida de Freya Stark), escrita por Jane Fletcher Geniesse.

Os pequenos-grandes prazeres da vida na estrada são lembrados pelo normalmente mal-humorado Paul Theroux, em O grande bazar ferroviário, um dos seus livros mais conhecidos. “A conversa, como muitas outras que mantive com pessoas em trens, transcorria numa sinceridade tranquila proveniente da viagem compartilhada, do conforto do vagão-restaurante, e de uma certa constatação de que nenhum de nós ia se ver de novo.”

Maffesoli fala, no anteriormente citado Sobre o nomadismo, a respeito da importância de estar atento “ao preço das coisas sem preço”, na definição do sociólogo francês Jean Duvignaud (1921-2007). “Só assim”, diz ele, “saberemos dar sentido a todos esses fenômenos que não querem ter um sentido. Mas isso necessita de uma verdadeira conversão de espírito”.![]()

MARCELO ABREU, jornalista, escritor, autor de livros de viagem como De Londres a Kathmandu e Em busca da utopia kitsch – Aventuras nos países vermelhos.

HALLINA BELTRÃO, designer e ilustradora, mestra em Design Gráfico Editorial pela Elisava (Barcelona).