Seydou Keïta e a imagem desejada

Os retratos do fotógrafo malinês mostram a África a partir de sua complexidade humana e artística

TEXTO ADRIANA DÓRIA MATOS

FOTOS SEYDOU KEÏTA/CAAC – THE PIGOZZI COLLECTION, GENEBRA/DIVULGAÇÃO

01 de Outubro de 2018

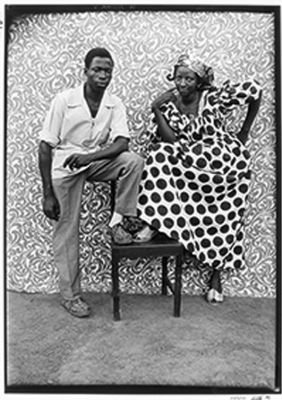

Nos retratos feitos por Keïta, todos os elementos de cena ganham significado

Foto Seydou Keïta/CAAC - The Pigozzi Collection, Genebra/Divulgação

[conteúdo na íntegra | ed. 214 | outubro de 2018]

O que vemos quando olhamos um retrato? Não pense numa selfie, esse ícone da vanglória de si, mas na imagem do momento em que o indivíduo para diante do fotógrafo e sua câmera. Pense nos álbuns de fotografia de família, de recordação de casamento, de aniversário de 15 anos, de primeira comunhão, da criancinha e sua bicicleta (ou seu cavalinho de brinquedo)… Essas fotos estão bem distantes do clique que fazemos juntando todo mundo na repartição, no happy hour, na praia, no passeio de final de semana. E por quê? Porque – é um dos contrastes evidentes – nas fotos de álbum de recordação nós queremos nos eternizar e, para isso, adotamos uma calculada atitude, escrevemos um roteiro com o corpo e seus entornos, somos solenes em nossa encenação.

Olhar as fotografias que o malinês Seydou Keïta realizou em seu estúdio no centro da capital Bamako, no curto período de 14 anos, de 1948 a 1962, nos remete muito claramente ao álbum de família, pois temos diante de nós esse aparato calculado de olhares, posturas, gestos, roupas, acessórios e objetos de cena que desejam contar algo de próspero, belo, decente e feliz ao seu interlocutor – aquele que olha as imagens. Assim, os retratos feitos por Seydou Keïta são mensagens de um lugar que não sabemos verdadeiro ou falso (quanto daquela encenação é “real”?), mas que nos parece desnecessário indagar, porque gostaríamos de compartilhar o tempo sem mácula a que ele nos lança. Talvez seja esse o desejo de todos – no passado e no presente – que investem em fotos desse tipo, de eternizar em imagens o estado de prosperidade e acerto, não importa se o que está fora do enquadramento da câmera esteja longe disso. Naquelas fotos, somos felizes, para sempre.

***

Seydou Keïta mantinha um estúdio fotográfico numa área movimentada no centro da cidade, o que favorecia o afluxo da clientela. “Na época, Bamako era uma cidade de mais ou menos 100 mil habitantes”, contou ele, em entrevista ao curador e galerista André Magnin, em 1995-96. “Era uma encruzilhada importante e tinha uma atmosfera realmente boa. Pessoas da Costa do Marfim, de Burkina Faso e da Nigéria paravam em Bamako a caminho de Dacar. Toda a área central era muito agitada por causa da catedral, da estação ferroviária, da agência dos correios, do grande Marché Rose, do Clube Sudão e de um zoológico muito movimentado.” O terreno onde Keïta construiu o seu negócio, em 1948, foi-lhe dado pelo pai e ficava por trás da prisão central, local onde, ele contou, ninguém queria morar, “por causa dos ‘espíritos’ que jogavam pedras durante a noite”.

No meio de tanta gente e fluxos, Keïta tinha vantagem em relação aos fotógrafos que estavam mais afastados do centro, a maioria deles mantendo estúdios fotográficos como o seu. Além de bem-localizado, ele também tinha autoconsciência: “Todos nós fazíamos retratos, mas todo mundo dizia que minhas ‘folhas’ eram boas e que o melhor fotógrafo era eu. Fiquei conhecido, e minha propaganda era de boca em boca. Havia um monte de gente curiosa que queria me ver trabalhando e que nunca tinha visto uma câmera antes. Em parte graças a essas pessoas é que eu tinha cada vez mais clientes”, disse, na mesma entrevista. O Mali, naqueles anos, vivia o final do período colonial – era parte do Sudão Francês desde 1892 –, cuja independência se deu em 1960.

Se seguisse a tradição de família, Seydou Keïta não teria sido fotógrafo, mas marceneiro. Nasceu em 1921, e ainda garoto aprendeu com o pai e o tio a fazer móveis. Ele chegou mesmo a conciliar as duas atividades, quando, em 1935, ganhou uma câmera Kodak Brownie alemã desse tio que admirava, e começou seus treinamentos fotografando a família. Autodidata, ele contou histórias engraçadas sobre o começo do ofício, ainda desengonçado, e de quando as fotos não ficavam como as pessoas esperavam: “Era nessa hora que as coisas complicavam e todo mundo queria me bater”!

Seydou Keïta também viajou ao interior para fazer retratos utilitários, em geral para carteiras de identidade. Por não haver eletricidade nas localidades onde ia, inventou um “ampliador” feito com tonel de metal. “No interior do país, era só pegar minha câmera que todo mundo corria de mim ou me dava as costas.” Isso porque muitos acreditavam que ser fotografado poderia significar a morte, já que suas almas seriam roubadas. Alguns acreditavam também que o fotógrafo podia ver a pessoa nua através da câmera. Seydou, então, operava uma verdadeira educação pela imagem, mostrando como se dava o processo, fazendo as pessoas olharem através das lentes, desmistificando.

Mas, e se nossas almas estiverem sendo mesmo sugadas pelas câmeras? Não é de todo uma impossibilidade…

O fato é que o malinês se tornou um profissional super-requisitado, uma celebridade regional, cujo carimbo “Foto KEÏTA SEYDOU”, que ele aplicava no verso das ampliações, era o selo de qualidade que seus clientes exibiam com orgulho, aí incluídos famílias da classe média urbana, jovens, funcionários do governo, comerciantes, políticos e mesmo o primeiro presidente da recém-instituída República do Mali, Modibo Keïta.

Os anos de prática deram a Keïta a fluência no manejo com as pessoas, uma certa capacidade de “roubar almas”, pois que sua rotina era a de criar afinidades com seu objeto, de entender de que modo aqueles indivíduos se revelariam melhor nas imagens. E isso, para ele e para seus clientes, significava beleza e perfeição. “É fácil tirar uma foto, mas o que realmente fazia a diferença era que eu sempre sabia encontrar a posição certa, e nunca me enganava. A cabeça um pouquinho virada para um lado, um rosto sério, a posição das mãos… Eu era capaz de fazer uma pessoa ficar realmente bonita.”

Um misto de simplicidade, sabedoria e estratégia guiava o trabalho de Keïta, que mantinha em seu estúdio uma galeria de retratos – tão comum em estúdios fotográficos também do Brasil – de gente que ali estivera e agora se prestava como modelo para os novos clientes. Aquele portfólio atestava a qualidade do serviço oferecido e servia para que se escolhessem poses e adereços. Sim, porque nem tudo que os retratados de Keïta exibia nas fotos lhes pertencia “na vida real”. Brincos, colares, tecidos, paletós, chapéus, óculos (alguns sem lentes), rádios e mesmo motocicletas podiam estar disponíveis para que os clientes fossem eternizados portando objetos e integrando cenários ideias.

As pessoas que iam ao estúdio do malinês buscavam o registro perfeito, a beleza

As pessoas que iam ao estúdio do malinês buscavam o registro perfeito, a beleza

"Alguns dos meus clientes traziam coisas com as quais queriam ser fotografados. Aquela mulher com uma máquina de costura ou aquele homem com sua bicicleta nova em folha. Ele queria uma foto em close, mas também queria exibir sua bicicleta nova. É por isso que a bicicleta aparece cortada na foto. Eu tinha vários ternos europeus disponíveis no estúdio, inclusive gravatas, gravatas-borboleta, lenços para o bolso do peito, camisas, chapéus e até uma boina. Eu podia vestir meus clientes dos pés à cabeça. Também havia vários acessórios disponíveis: relógios, canetas, correntes de relógio, flores de plástico, um rádio, um telefone, uma Lambretta, uma bicicleta e um despertador. Muitas pessoas gostavam de ser fotografadas com esse tipo de coisa”, enumerou ele, na citada conversa com André Magnin.

Keïta vivia esse conto de fadas que a fotografia é capaz de nos proporcionar até que foi convocado pelo recém-empossado governo republicano a fechar seu estúdio e trabalhar exclusivamente para o governo. E foi o que ele fez, em 1962. Parecia, então, que suas fotos – todos os negativos guardados para o caso de algum cliente querer uma nova cópia – da sociedade urbana malinesa estavam destinadas a permanecer na quietude do baú, até que, 30 anos depois, elas chegaram ao circuito de arte ocidental, identificadas ainda como de “autoria desconhecida”, integrando uma mostra coletiva sobre arte africana em Nova York.

***

Assim como nos perguntamos o que vemos numa imagem, nos perguntamos como nos vemos e vemos os outros (o quanto disso é “real”?). E quando lançamos a questão à nossa visão sobre o continente africano, o que nele acontece e nas suas diásporas, a maioria de nós, “os outros”, constata o próprio desconhecimento e noções eivadas de preconceito, estas, alimentadas pela colonização mental e pela exposição a notícias internacionais difundidas por uma agenda majoritariamente negativa.

Claro que a arte e suas manifestações não escapam aos reducionismos e aos clichês que resultam dessa “ideia de África”. Que inversões podemos operar nesse status quo? Como a fotografia de Seydou Keïta e de vários fotógrafos negros que atuaram ou atuam em diferentes países africanos colaboram para que os não africanos vejam esse território a partir de sua complexidade humana e artística?

O ingresso dos retratos de estúdio de Keïta no circuito internacional da arte (leia-se também “ocidental” de arte) indica vários dos elementos que estão em disputa nesse processo. A história se conta assim: tudo começou quando, nos anos 1970, a curadora norte-americana Susan Vogel, especializada em arte africana, coletou alguns negativos do arquivo de Keïta junto à sua família no Mali e os acrescentou à sua coleção. Àquela altura, o fotógrafo estava aposentado do serviço público.

Em 1991, Vogel organizou a exposição Africa explores: 20th century African art, na qual as fotos do malinês apareciam com o crédito “autor desconhecido”. Um curador independente francês, André Magnin – o mesmo que realizou a entrevista com Keïta aqui mencionada e que havia organizado, em 1989, a exposição Le magicien de la Terre, exibida no Centre Georges Pompidou, em Paris, cuja expografia gerou polêmicas –, viu aqueles belos retratos e viajou para Bamako para descobrir sua autoria. Quando chegou lá, encontrou outro fotógrafo, mais jovem e igualmente talentoso, Malik Sidibé, que mantinha estúdio no centro da capital, e que o levou a Keïta.

Algumas daquelas fotos e dos negativos reunidos no baú de Keïta passaram rapidamente a fazer parte do circuito de exposições na Europa e Estados Unidos – centros hegemônicos da arte mundial – e foram exibidas em vários outros países como fenômeno da arte contemporânea africana. Sua primeira individual aconteceu em 1994, na França, na Fundação Cartier. A partir daí e até hoje, suas fotografias passaram não somente a ser reconhecidas como arte, mas são vendidas pelos altos preços praticados por esse mercado. Curioso nesse processo é que somente a partir do reconhecimento internacional as fotos de Seydou Keïta foram exibidas como objeto artístico no próprio Mali.

Mais uma informação valiosa nesse percurso de legitimação artística da fotografia do malinês: desde aquela visita de Magnin à África, nos anos 1990, uma parte do acervo de Keïta foi vendida, através do agenciamento do curador francês, ao colecionador franco-italiano Jean Pigozzi, e pertence ao acervo da Contemporary African Art Collection (CAAC), criada em 1989 por Pigozzi e Magnin, e com base em Genebra. Quando Keïta faleceu, em 2001, a sua relação com Magnin não era mais amigável. A sua família acusa o curador de nunca ter devolvido alguns dos negativos de Keïta, num dos lances comuns de disputa entre herdeiros e o mercado da arte, mas que aponta também para apropriações, “empréstimos” e mesmo saques perpetrados por negociantes de arte contra artistas. (A história sobre autoria, propriedade, apropriações, agenciamentos e negócios escusos em relação a obras de arte africanas dá um capítulo à parte.)

***

E assim chegamos ao Brasil e à mostra Seydou Keïta, que esteve em exposição no Instituto Moreira Salles paulista entre abril e julho e que se encontra em cartaz, até o final de janeiro de 2019, no IMS do Rio de Janeiro. Quem for à casa da Gávea, sede do IMS carioca, verá um conjunto de 130 imagens em preto e branco, ampliadas em três diferentes formatos, todas pertencentes ao CAAC – The Pigozzi Collection. Quem não fizer esse deslocamento, pode apreciar a obra de Keïta pelo catálogo da mostra, um produto editorial muito bem-realizado, que dá a clara dimensão da importância do malinês no contexto da fotografia subsaariana dos anos 1950 (período em que se concentra a maior parte de sua produção) e no gênero retrato, constituindo-se um clássico no gênero.

Seydou Keïta não foi o primeiro malinês a se dedicar ao retrato, tampouco foi o último. Ele se insere numa tradição que remonta a um tempo que se inicia no período colonial, no final do século XIX, passa pelas descolonizações dos anos 1960 e chega aos dias atuais, num espaço geográfico que inclui países da costa oeste africana, como Senegal, Burkina Faso, Nigéria, Costa do Marfim, Gana e Camarões. Fotógrafos como Keïta foram forjados pelo sistema colonial, que mantinha interesses comerciais na região (muitos dos quais antes nomeados ao gosto e poder da colônia) e encampava guerras territoriais que acabaram por difundir nesse território a fotografia, seus equipamentos, técnicas e estética. Antes restrita aos colonizadores e exploradores, a fotografia foi assimilada pelos africanos, que fizeram dela os usos pragmáticos e artísticos que lhes convinham.

Boa parte das fotos de Keïta integram, originalmente, álbuns de família

Boa parte das fotos de Keïta integram, originalmente, álbuns de família

Assim é que, nesse espaço geográfico, encontra-se uma profusão de fotógrafos que se dedica ao retrato tanto como meio de subsistência quanto como expressão artística, e também os que fazem do autorretrato um forte discurso afirmativo e crítico. No catálogo Seydou Keïta, por exemplo, a editora e curadora independente Sabrina Moura comenta essa produção no texto A partir de Keïta: fotografia de estúdio e poéticas da modernidade no oeste da África, que encerra a publicação.

Além do texto de Sabrina, mais quatro leituras neste catálogo enriquecem nossa compreensão sobre a obra do malinês e seus contextos: a aqui citada entrevista com André Magnin, o panorama da fotografia africana feito pelo professor da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris e curador da mostra no IMS, Jacques Leenhardt, a apresentação do professor de Literatura e coordenador cultural do IMS, Samuel Titan Jr. e uma rica explanação a respeito dos itens de moda na fotografia de Seydou Keïta, feita pela antropóloga Anne Grosfilley.

Todas essas leituras se somam de modo fluente à visão do portfólio escolhido para essa publicação, em que os retratos evidenciam a sobriedade e solenidade com que Seydou Keïta tratava seu objeto de interesse: a diversidade de moradores e transeuntes de um país prestes a se libertar (oficialmente) do jugo do colonizador.

Na conversa registrada entre o fotógrafo e seu agente, nos anos 1990, Keïta apontava para interesses diversos da fotografia de estúdio: “O que eu gostaria de fazer agora é fotografar as pessoas do campo no período da colheita e as cerimônias realizadas nessa ocasião. É quando a essência do Mali vem à tona”.

Adriana Dória Matos é editora da Continente e professora universitária, pesquisa sobre literatura e artes visuais, tendo feito seu mestrado em Teoria da Literatura.