Mario Filho, o gigante humanista

TEXTO DÉBORA NASCIMENTO

01 de Junho de 2018

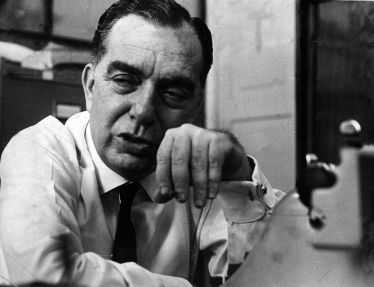

FOTO REPRODUÇÃO

[conteúdo na íntegra (degustação) | edição 210 | junho de 2018]

“Quando o brasileiro acusou Barbosa, Juvenal e Bigode, acusou-se a si mesmo”, escreveu Mario Filho sobre o goleiro, o zagueiro e o meio-campista apontados como os responsáveis pelo Maracanazo – a dramática derrota da seleção brasileira na final da Copa do Mundo de 1950, num Maracanã recém-inaugurado. No país que, influenciado por Casa-grande & senzala (1933), de Gilberto Freyre, exaltava a mestiçagem (embora boa parte dela, no período da escravidão, fosse resultado de violência sexual), a frase do jornalista descortinava o racismo por trás da acusação contra os jogadores, negros em um escrete canarinho formado por brancos e raros mestiços. A observação do jornalista era um dos pioneirismos que o transformaram no nome mais relevante da imprensa esportiva do Brasil – posição que ocupa até hoje, neste mês em que são lembrados os 110 anos de seu nascimento.

Mario Leite Rodrigues Filho nasceu na capital pernambucana numa família de classe média alta, que morava numa ampla residência na Rua João Ramos, no Bairro das Graças, e que mantinha uma casa de veraneio na Rua do Sol, em Olinda. Seu pai, de quem herdou o nome e o brilhantismo, Mario Rodrigues, era formado em Direito, sendo laureado como o melhor aluno da turma – para se ter uma ideia de sua capacidade intelectual, o supracitado Gilberto Freyre, seu colega de sala, ficou em segundo lugar. Mas o diploma de advogado foi engavetado. O patriarca dos Rodrigues, aficionado por jornais desde os cinco anos de idade, fundou o Jornal da República com aporte financeiro de um amigo poderoso, o militar e governador Dantas Barreto.

------------------------------------------------------------------------------------

EXTRA:

Leia a crônica O torcedor, de Mario Filho

------------------------------------------------------------------------------------

Essa amizade e o espírito combativo de Mario o levaram a se envolver diretamente com política, elegeu-se deputado estadual. No entanto, um longo e confuso imbróglio envolvendo – os hoje quatro nomes de ruas do Recife – Dantas Barreto, Rosa e Silva, Herculano Bandeira, Manoel Borba e Estácio Coimbra, fez mudar o destino dos Rodrigues. Diante da instabilidade política em Pernambuco, sua esposa Maria Esther, temendo pela vida do marido, que já tinha escapado de um atentado à bala na Praça do Diario de Pernambuco (a política era mais agitada no início do século passado), pressionou-o para que saísse da cidade e tentasse a sorte no Rio de Janeiro.

À capital federal ele foi primeiro, em 1915. A ideia era encontrar estabilidade financeira e trazer a família depois. Sofrendo coma falta de recursos, Maria Esther não aguentou a espera e tomou um navio com os seis filhos: Milton, 11 anos, Roberto, 10, Mario, 8, Stella, 6, Nelson, 4, e Jofre, 1 ano. No Rio, nasceriam mais oito Rodrigues (Maria Clara, Augusto, Irene, Paulo, Helena, Dora, Elza e Dulce). Os pernambucanos nunca mais voltariam à terra natal. Fixaram residência no Bairro de Aldeia Campista, na zona norte do Rio. E na capital construíram suas trajetórias.

No Rio, Mario Rodrigues fundou outro jornal, A manhã. Nele, trabalhavam os filhos Roberto Rodrigues, ilustrador, Mario Filho e Nelson Rodrigues, repórteres. Estes encontrariam no jornalismo as matérias-primas para desenvolverem e promoverem suas próprias revoluções. Nelson trouxe a linguagem das ruas e a influência das tragédias da cobertura policial para suas peças, transformando o teatro brasileiro em um antes e depois dele, e Mario contribuiu para fazer do futebol no Brasil o que ele é hoje; intrinsecamente a isso criou a cobertura esportiva como a conhecemos.

Ele começou a trabalhar desde jovem no jornal A manhã, fundado por

seu pai no Rio de Janeiro. Foto: Reprodução

Em 1928, dívidas levaram ao fechamento do A manhã. No entanto, dois meses depois, Mario Rodrigues estava lá lançando outro jornal, A Crítica. Um dia, na ausência do pai e de notícias relevantes, Mario Filho levou à capa do jornal uma chamada sobre uma partida entre o Flamengo e o Vasco – tipo de destaque absolutamente inexistente na época. Mario Rodrigues não gostou. Mas todos os exemplares se esgotaram, indicando ao jovem audacioso que estava no caminho certo.

Mario Rodrigues não aprovou o comportamento do filho. Porém, essa não seria a manchete que abalaria a vida de seu jornal e de sua família. E, sim, a do dia 26 de dezembro de 1929: “Entra hoje em juízo nesta capital um rumoroso caso de desquite”. O tom da matéria era de total sensacionalismo. A socialite carioca Sylvia Serafim não gostou nada de ver a sua intimidade exposta ao público. Com um revólver na bolsa, foi à redação em busca da “legítima defesa da honra”. Mario seria, mais uma vez, vítima de um atentado à bala. No entanto, não estava na redação. A mulher, então, procurou algum filho do jornalista. Poderia ter sido Mario Filho ou Nelson Rodrigues. Mas quem a atendeu foi Roberto. Ele levou um tiro no abdômen e não resistiu. Arrasado com a morte do filho de apenas 23 anos, o pai faleceria alguns meses depois de trombose. E o jornal seria fechado pelo Estado Novo.

Para Mario Filho, Pelé contribuiu para acabar com o

estigma dos jogadores negros. Foto: Reprodução

Após um período desempregado, Mario Filho conseguiu um emprego n’O Globo. Lá, ficou amigo do dono, Roberto Marinho, que ainda estava longe de ser o homem mais poderoso da mídia nacional. Paralelamente ao trabalho no jornal, o repórter criou um próprio veículo, o Mundo Esportivo, que durou menos de um ano. Nele, começou a promover as mudanças na cobertura jornalística que elevariam o futebol a um outro patamar. Nessa época, havia várias lacunas de notícias, simplesmente pela escassez de eventos esportivos e culturais. Se não havia fatos, Mario então os criava. “Papai me dizia que o jornal não deve limitar-se a dar a notícia. Deve também produzir a notícia e, se preciso, ser a notícia”, dizia.

Numa dessas brechas no calendário de eventos, ele teve uma ideia que marcaria para sempre o Rio de Janeiro e o Brasil, o Concurso de Escolas de Samba, uma competição para escolher a melhor entre elas. O primeiro certame aconteceu em 1932, na Praça Onze, tendo a Mangueira campeã dentre 19 agremiações. Com o sucesso da realização e o fim precoce do Mundo Esportivo, o desfile passou às mãos de O Globo. O acesso, antes gratuito, virou pago. O desfile mudou de lugar, foi para a Marquês de Sapucaí, cresceu e se tornou “o maior espetáculo da Terra”, atraindo anualmente milhares de turistas do Brasil e do mundo inteiro. Os ingressos hoje vão de R$ 10 a R$ 8 mil.

***

Egresso da terra do frevo e do maracatu, Mario Filho contribuiu para construir no imaginário coletivo os dois maiores símbolos nacionais: o samba e o futebol. O gênero musical, costumeiramente perseguido pela polícia nas periferias, ganhava destaque no calendário cultural da cidade e na mídia nacional. O futebol, antes amador e ignorado pela imprensa, profissionalizou-se e passou a receber a atenção dos veículos de comunicação da época, jornais e rádios.

No início do século XX, havia os que defendiam essa modalidade esportiva como hobby de brancos da elite. E havia os que defendiam a profissionalização do futebol e uma democratização racial nele. Mario era uma dessas pessoas. Em 1933, para O Globo, fez uma entrevista com o jogador Russinho, do Vasco, que explicitaria a situação dos boleiros. O clube geralmente dava aos jogadores 100 ou 200 mil réis após cada partida. O valor era entendido pelos cartolas como uma espécie de ajuda de custo. Mas o jogador questionou: “Se é para condução, é muito. Se é para gratificação ou salário, é pouco. Afinal, somos profissionais ou amadores?”. A entrevista teve boa repercussão. E, assim, o nome Mario Filho ia ganhando maior relevância.

N’O Globo, o jornalista praticamente inventou a mais famosa rivalidade do futebol brasileiro, Flamengo x Fluminense. A expressão Fla-Flu não foi invenção sua, mas a popularizou de tal maneira, que muitos atribuíram a ele a autoria. Na época, Mario fez um resgate de memória. Em 1925, o cartola Joaquim Guimarães formara uma equipe com os jogadores dos dois times e dera o nome de seleção Fla-Flu. Naquele mesmo ano, a Companhia Tro-lo-ló encenara um espetáculo no Teatro Glória chamado Fla-Flu. Mario apenas trouxe a expressão de volta e estimulou a realização de mais partidas entre os times. De dois ou três jogos anuais, registrados em 1933, as equipes passaram a se enfrentar por 10 vezes já em 1936.

A cada ano, quando o futebol estava em baixa, Mário promovia outros esportes, como o remo, o jiu-jitsu, a natação, o boxe ou o Circuito da Gávea, competição de corrida antes da Fórmula 1. Como a primeira foi um fiasco, para a segunda, o jornalista começou a falar sobre o evento com meses de antecedência. Fazia entrevistas com os corredores, escrevia sobre os carros… No dia do circuito, os outros jornais se sentiram obrigados a também fazer a cobertura. Em 1936, o evento chegou a atrair 200 mil pessoas.

Mario realizou competições entre as torcidas de futebol. Foi assim que os torcedores passaram a levar para os estádios charangas, balões, fogos, gritos ensaiados, bandeiras, uniformes, confetes, serpentinas… A melhor torcida ganhava medalhas, taças, dinheiro. O primeiro torcedor a chegar ao estádio também recebia algum prêmio. Havia até sorteio de geladeira, eletrodoméstico de luxo na época. Mario Filho foi o “criador das multidões”, como bem escreveu seu irmão Nelson, que o idolatrava.

O recifense de berço era um visionário do futebol e ajudou a

popularizar expressões até hoje usados como Fla-Flu. Foto: Reprodução

Mario continuou a incentivar essas multidões no Jornal dos Sports, veículo que comprou em 1936. O “comprou” faz parecer que ele era uma magnata do jornalismo. Mas, apesar de ser um grande nome da área, ele ganhava mais respeito do que dinheiro. Mesmo admirado e bem- relacionado, não pedia favores. Mas sempre tinha quem quisesse ajudá-lo. O amigo Arnaldo Guinle e o cunhado José Bastos Padilha, respectivamente presidentes do Fluminense e do Flamengo, propuseram-lhe emprestar o valor para ele adquirir o maior percentual do jornal, enquanto eles e Roberto Marinho ficariam com partes menores. O impresso seria rodado na gráfica de O Globo.

No Jornal dos Sports, Mario criou o Torneio Rio-São Paulo, que reunia os grandes clubes das duas cidades, sendo o embrião do Campeonato Brasileiro; os Jogos da Primavera; o Torneio de Pelada no Aterro do Flamengo; os Jogos Infantis e a Copa Rio, que reuniu os campeões carioca e paulista do ano anterior contra campeões estrangeiros – mas a competição só aconteceu por duas edições, devido aos custos de trazer os times de fora.

Simultaneamente à realização os eventos, Mario promovia mudanças marcantes na cobertura esportiva. Ampliou a forma de cobrir e abordar o assunto. Foi além do resultado do jogo. Passou a falar sobre treinos, contratações de jogadores, escalações, esquema tático… Realizava entrevistas com os jogadores, vivia à beira dos gramados. Circulava pelos restaurantes, bares e cafés frequentados pelas equipes. Passou a publicar fotos dos atletas em ação, comemorando e fazendo gols. Aposentou as habituais fotografias posadas de terno, nas quais parecia que os jogadores estavam numa cerimônia de formatura. Os textos perderam os excessos de enfeites e ganharam a linguagem das arquibancadas. Isso atraiu a leitura dos torcedores e os aproximou de seus times.

***

Após a Segunda Guerra Mundial, quando Mario já tinha colaborado para transformar o futebol em paixão nacional, ganhou o noticiário a informação de que a Copa do Mundo de 1950 seria realizada no Brasil e que haveria a construção de um estádio para tal evento. Isso fez com que Mário travasse uma batalha com Carlos Lacerda, então vereador da UDN. O político defendia que um estádio para 80 mil pessoas deveria ser construído no distante Bairro de Jacarepaguá. Visionário, Mario convenceu as autoridades e o público de que o melhor lugar seria o terreno do antigo Derby Club, no Bairro do Maracanã, e mais: o estádio deveria ser o maior do mundo, com capacidade para 170 mil espectadores. Na fatídica partida entre Brasil e Uruguai, na final da Copa, o Maracanã recebeu 177 mil pagantes. Fala-se até em 200 mil pessoas.

Mario Filho, em visita às obras do Maracanã, estádio que recebeu seu nome um mês após sua morte. Foto: Acervo Helena Rodrigues/Reprodução

Três anos antes dessa final, ele lançara uma obra fundamental, O negro no futebol brasileiro. Com esse livro, uma espécie de Casa-grande & senzala do esporte, com prefácio, inclusive, do próprio Gilberto Freyre, Mario Filho inovou mais uma vez. Realizou um trabalho de pesquisa baseado na oralidade. Era, afinal, a sua única forma de documentar a história, pois os jornais e as revistas não traziam matérias sobre esportistas negros. Muito menos havia documentos dos clubes que registrassem de forma decente a presença desses jogadores. Numa centena de entrevistas, foi atrás de torcedores, futebolistas e dirigentes.

Na nota à primeira edição, em 1947, ele registra a lacuna: “O futebol, hoje, enche páginas da imprensa mais austera, menos esportiva. Nem sempre, porém, foi assim. Basta percorrer as coleções dos jornais e das revistas de 30, de 40 anos atrás. O futebol só interessou às folhas depois de se tornar uma paixão do povo. Enquanto não encheu os campos, não dividiu a cidade em grupos, em verdadeiros clans, o futebol quase não existia para os jornais. Por isso a consulta de jornais até 10 pode servir, quando muito, para estatísticas de resultados de jogos. Somente depois de 10 é que o futebol, transformado em assunto jornalístico, permitiu que apaixonados do chamado esporte bretão, cada um com o seu clube, escrevessem crônica, às vezes assinadas com iniciais”.

No livro, narra a chegada do esporte inglês ao Brasil e como se deu a sua evolução no país, com o advento do ingresso de jogadores negros. Nesse percurso, mostra como, de esporte de uma elite branca racista, o futebol se tornou um fascinante divertimento das massas. Mario Filho era o homem certo no lugar certo para escrever essa história. Afinal, ele estava no olho do furacão, sendo figura essencial para a existência de boa parte dela.

O seu interesse e sua análise sobre a presença dos negros no futebol brasileiro são sem precedentes: “Há quem ache que o futebol do passado é que era bom. De quando em quando a gente esbarra com um saudosista. Todos brancos, nenhum preto. Foi uma coisa que me intrigou a princípio. Por que o saudosista era sempre branco? O saudosista sempre branco, nunca preto, dava para desconfiar. E depois, a época de ouro, escolhida pelo saudosista, era uma época que se podia chamar de branca. Os jogadores claros, bem brancos, havia até louros nos times, ia-se ver: inglês ou alemão. Poucos morenos. Os mulatos e os pretos, uma raridade, um aqui, outro ali, perdiam-se, nem chamavam atenção”.

O racismo no futebol intensificou-se na época do fascismo, no estreitamento de laços entre Brasil, Alemanha e Itália. Durante o período, a Associação Metropolitana de Esportes Athleticos (Amea) e a Confederação Brasileira de Desportos (CBD) chegaram a fazer campanhas de arianização do esporte. Não é de se estranhar que muitos jogadores tivessem, então, tentado disfarçar sua própria raça. Arthur Friedenreich, do Flamengo, engomava o cabelo; Carlos Alberto, do Fluminense, usava pó de arroz. O seu apelido, Pó de Arroz, acabou se tornando motivo de chacota ao time. Até hoje. Como efeito contrário, a torcida tricolor comemora as vitórias do clube soltando talco para todos os lados.

“Realmente os pretos do futebol procuraram, à medida que ascendiam, ser menos pretos. Esquecendo-se de não lembrar, mesmo em alguns casos, que eram pretos. Mandando esticar os cabelos, fazendo operações plásticas, fugindo da cor. Daí a importância de Pelé, o Rei do Futebol, que faz questão de ser preto. Não para afrontar ninguém, mas para exaltar a mãe, o pai, a avó, o tio, a família pobre de pretos que o preparou para a glória. Nenhum preto, no mundo, tem contribuído mais para varrer barreiras raciais do que Pelé. Tornou-se o maior ídolo do esporte mais popular da Terra. Quem bate palmas para ele bate palmas para um preto. Por isso Pelé não mandou esticar os cabelos: é preto como o pai, como a mãe, como a avó, como o tio, como os irmãos. Para exaltá-los, exalta o preto. Por isso é mais do que um preto: é ‘o Preto’”, escreveu Mario.

***

Pode-se dizer que Mario, o humanista, além de inventor da crônica esportiva moderna, foi inventor também de Nelson Rodrigues como cronista esportivo. Mas cada um tinha o seu estilo, Mario era mais objetivo, coloquial e irônico, e Nelson barroco, poético, hiperbólico. Ambos tinham muito humor, cada um com o seu. Ainda hoje muitos leitores se dividem entre qual foi o melhor cronista esportivo de todos os tempos. Mas o veterano jornalista e apresentador José Trajano não tem dúvida: “Ele é o maior de todos. Nenhum de nós, jornalistas esportivos, somos capazes de engraxar os seus sapatos. Não me venham de Armando Nogueira, João Saldanha, Thomas Mazzoni ou Nelson Rodrigues, irmão dele, todos sensacionais e de se tirar o chapéu. Perto de Mário Filho eles estão distantes anos-luz”.

Nelson Rodrigues e Mario Filho. Foto: Reprodução

Continua Trajano: “Quando comecei em 1963, no Jornal do Brasil, tive a chance de vê-lo na Tribuna de Imprensa do Maracanã, sempre elegante, de terno, fumando imensos charutos. Mas a melhor imagem que guardo de Mario Filho é a dos desfiles de abertura dos Jogos Infantis e Jogos da Primavera, competições que ele criou e das quais participei pelo meu clube, o América. Ele assistia à passagem da meninada da tribuna do estádio de São Januário. Parecia que era Getúlio Vargas, que, daquele local, saudava os trabalhadores no 1º de Maio, dizendo a sua frase mais famosa: ‘Trabalhadores do Brasil’”.

Mario faleceu de ataque cardíaco com apenas 58 anos. Era 17 de setembro de 1966. Dois meses antes, ele havia voltado da Inglaterra. Lá assistiu a mais uma derrota da seleção brasileira numa Copa do Mundo. Coincidentemente, era o fim da inocência no futebol. Ele não viu a seleção brasileira ser ostensivamente utilizada pela ditadura militar, em 1970. Não soube do roubo da Jules Rimet. Não veria o futebol se transformar numa máquina de ganhar muito dinheiro. Não veria os estádios voltarem a ser ocupados pelas elites brancas. Nem o Maracanã deixar de ser o maior estádio do mundo e se transformar em mais uma arena asséptica, que mina o lado pitoresco do futebol, destruindo, de alguma forma, a matéria-prima da qual eram feitas suas crônicas.

Mario, que viu grandes jogadores receberem poucos réis por jogo, jamais imaginou, nem nos seus sonhos mais grandiosos, que um craque chegaria a receber R$ 12 milhões. Por mês. Neymar, que vez ou outra engoma o cabelo, deve isso a ele. Mario, que viu nascer em campo os ídolos Garrincha e Pelé e a mítica da camisa amarela da seleção, jamais imaginaria no que elas iriam se transformar. A camisa. E a seleção. E nem nos seus pesadelos futebolísticos mais tenebrosos jamais ousaria imaginar um vexaminoso 7 x 1.

Após a morte do irmão mais velho, Nelson Rodrigues virou uma espécie de guardião de sua memória. Costumava citar Mario Filho em suas crônicas esportivas. Numa delas, lamentou: “O maior estádio do mundo tem o seu nome. Pena é que não o tenham enterrado lá. Com o Maracanã por túmulo, Mário Filho mereceria que o velassem multidões imortais”.

DÉBORA NASCIMENTO, repórter especial da Continente e colunista do site da revista.

*A Continente pode ser encontrada ainda na plataforma de revistas GoRead e nas principais bancas do Recife e em livrarias especializadas do país.

ATENDIMENTO AO ASSINANTE:

0800 081 1201 | (81) 3183.2765

assinaturas@revistacontinente.com.br