Marina Rheingantz

Ambiguidades entre figurativo e abstrato

TEXTO Bárbara Buril

02 de Outubro de 2017

'Malha viária com piscina', óleo sobre tela, 180 x 250 cm, 2010

Pintura Marina Rheingantz

[conteúdo na íntegra (degustação) | ed. 202 | outubro 2017]

LEMBRANÇA 1

Nem tudo o que é texto ou imagem conta uma história. Há escritos que, com suas palavras de múltiplos significados, parecem evocar impressões sentidas estranhamente, de maneira similar, por quem é humano (como se houvesse uma certa universalidade da linguagem e dos sentimentos), sem que necessariamente nos ofereça uma narrativa. Também existem imagens que não nos mostram o que passou, passa ou passará, mas que nos oferecem elementos capazes de se comunicarem muito bem com uma espécie de memória compartilhada. É quando a imagem sai da imagem e chega à lembrança, sem que esse salto para fora da imagem se faça a partir de uma contação. Nem todo lapso se liga por um fio.

As pinturas de Marina Rheingantz não nos contam uma história, mas, como uma história, levam-nos continuamente para fora dela mesma. Há estradas, carros, barquinhos, luz artificial, mas também montanhas, terra, mar, água, coqueiro e vento. A figuração identificável nesses elementos pode se confundir, em uma mesma obra, com a abstração dos fundos e, inclusive, com a ambivalência abstrata de si mesma. Trata-se do que escreveu o curador e crítico Rodrigo Moura sobre uma sutil ambivalência na obra da artista: “A ambiguidade sintática entre estilemas da pintura (como se dissesse: isso não é uma montanha, é uma pincelada) e a construção de um espaço representado (como se dissesse: isso não é um escorrido, é uma montanha pintada) é a chave para entender essa inconclusão”.

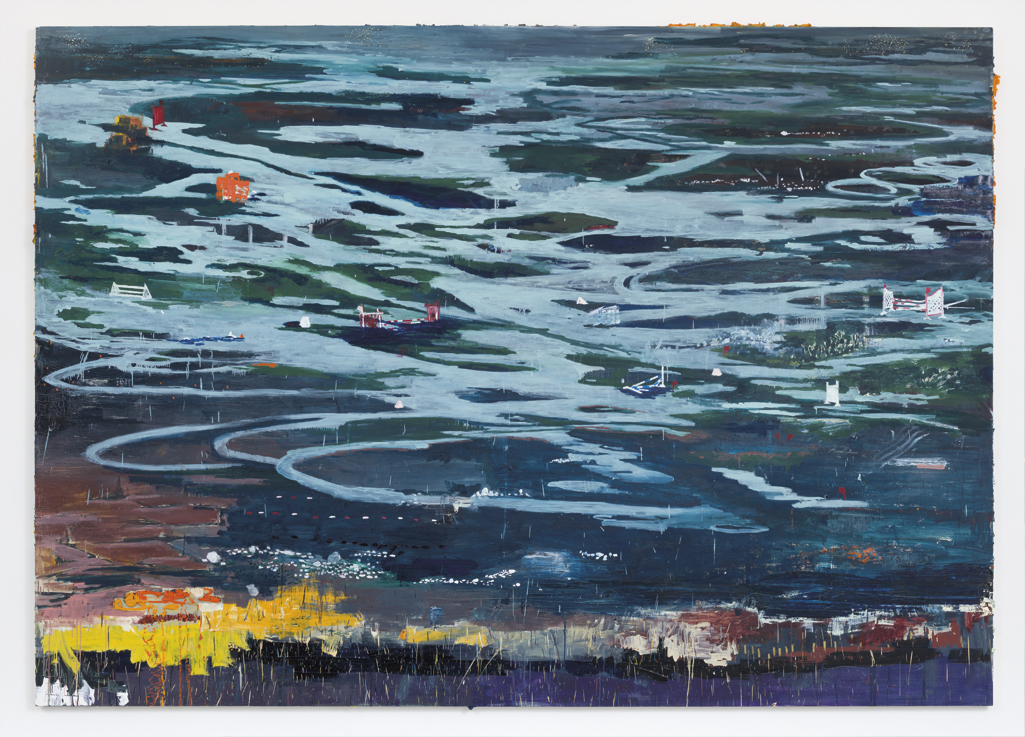

Terra líquida, óleo sobre tela 290 x 430 cm, 2016

Essa ambiguidade, que nos coloca na situação inquieta de não saber exatamente se vemos uma montanha ou pincelada ou se o que se nos depara é mar ou fundo de tela, acaba nos levando para a memória. Nas pinturas de Rheingantz, não há história, mas evocação.

Na obra Hippopotamus, por exemplo, não se vê um acontecimento, nem uma paisagem extraída da realidade, mas um fragmento de memória, como se a pintura em questão tivesse saído de um sonho. A imensidão cor de chumbo pode ser fundo de tela ou mar. Os elementos de cor branca espalhados pelo oceano podem ser apenas detalhes disformes, blocos de mármore ou talvez, se seguirmos as indicações do título da obra, as costas de vários hipopótamos que mergulham na água. Mais ao fundo, no canto esquerdo superior, vemos alusões a ocupações humanas, como também é possível observar no primeiro plano. Mais do que uma cena coerente e organizada, o que se vê é uma conjunção de memórias não necessariamente ligadas por um fio. Um conjunto de lapsos, como são as imagens mentais. Como escreve Rodrigo Moura: “Onde a representação falha, a pintura encontra sua maior força”. Hippopotamus, óleo sobre tela, 200 x 300 cm, 2016

Hippopotamus, óleo sobre tela, 200 x 300 cm, 2016

Piauí, tapeçaria, 30 x 25 cm, 2015

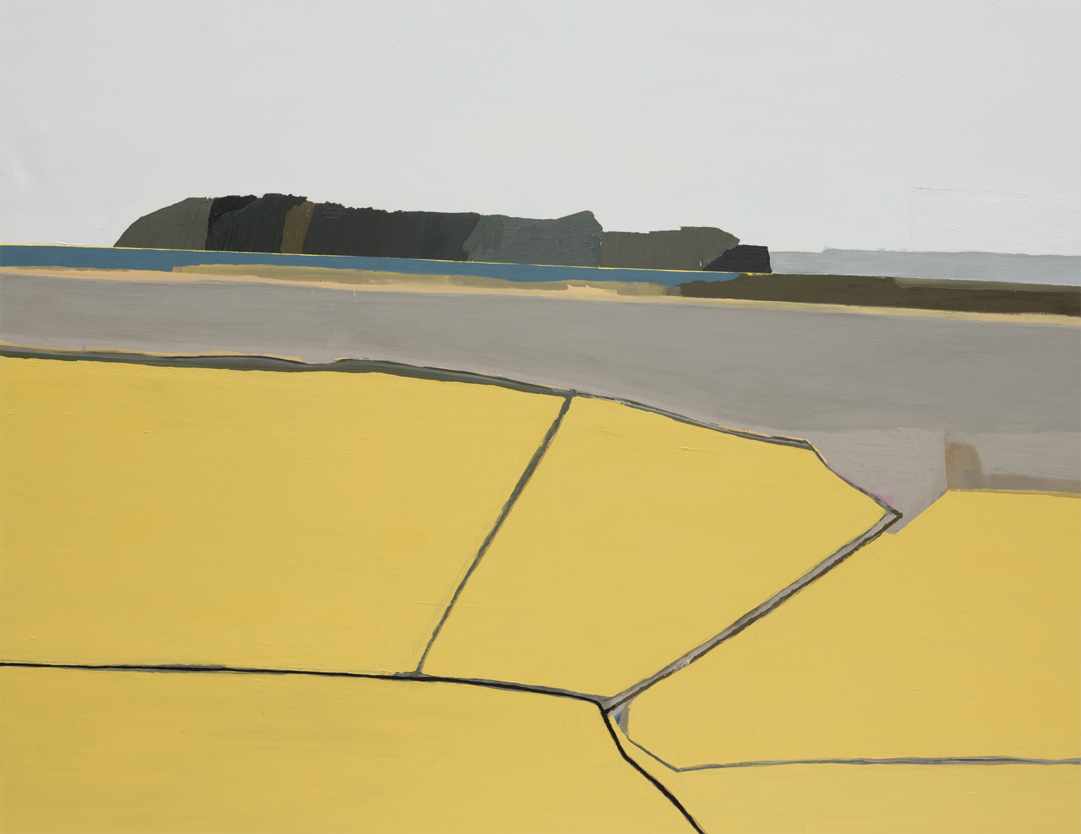

Na pintura Malha viária com piscina, também vemos a junção de elementos que nos parecem inconciliáveis: entre várias estradas entrecortadas, há uma piscina suspensa de dimensões desproporcionais. Trata-se de um absurdo, concebível apenas nas malhas do inconsciente. Ao mesmo tempo em que essa pintura parece nos trazer uma inegável estranheza, ela nos lembra as casas do interior que vemos ostentar, da janela do avião, piscinas e áreas gourmets, embora estejam situadas na localização precária de uma beira de estrada. É como se frames de memória de Marina tivessem sido agrupados na pintura e é, então, na obra, que esse caleidoscópio pessoal se comunica com o nosso.

O próprio processo criativo da artista denuncia uma pintura que parece se formar como memória em shuttle. Ela não pinta ao ar livre, diante de uma paisagem, para só modificar em seguida no ateliê, nem parte de uma fotografia para depois ir à tela. Sem muito planejamento, a pintora se põe diante da tela e vai pintando, até que vão surgindo imagens na mente que não necessariamente possuem conexão umas com as outras. Da maneira mais básica e intuitiva, as lembranças vêm e a mão obedece.

LEMBRANÇA 2

Enquanto evocação, a pintura de Marina Rheingantz chama, de volta para o presente, os tempos da infância em Araraquara, interior de São Paulo, onde nasceu. Os elementos mais figurativos nos remetem para uma paisagem do interior de São Paulo, em contato sempre estreito com construtos humanos. Tem montanha, mas também carro; tem vento e estrada. A paisagem idílica do interior passa longe dessas pinturas. Além disso, os tons usados por Marina são crus, como se viessem da terra, de argila. Ela admite que tem dificuldades para usar cores mais abertas.

“Quando eu era pequena, gostava muito de mexer em terra molhada. Acho que, quando pinto, me volto um pouco para aqueles momentos”, conta a artista em seu ateliê, em São Paulo, espaço onde os móveis também têm as cores cruas de suas pinturas. Da terra molhada da fazenda onde cresceu em Araraquara, veio a tinta espessa que vai para a tela. É como se a tinta a óleo usada pela pintora fosse a sua lama de adulta. A sua terra líquida, como metaforiza Rodrigo Moura no livro Marina Rheingantz – Terra líquida, publicado no ano passado pela Editora Cobogó. Na obra, encontra-se um panorama da produção de Marina, cujas pinturas, como escreveu o crítico de arte Tiago Mesquita, “são pesadas, fissuradas, incompletas. Tudo pode se desfazer”. Basta jogar água.

O processo é tão íntimo e familiar, que, embora a artista tenha uma produção que já poderia contar com a presença de um assistente devido às exigências inclusive físicas de pinturas, que chegam a ultrapassar os dois metros, ela prefere trabalhar sozinha. “Já cheguei a contratar assistentes para trabalhar comigo, mas percebi que passávamos o dia conversando, porque eu não sabia o que pedir para eles fazerem. Eu não sei o que vai vir, o que eu quero colocar na tela… Só sei quando eu pego no pincel. Percebi que o meu processo é solitário mesmo”, diz a artista. Não só a cor tem o tom de cru, mas o labor de Marina parece requisitar a nudez que só a solidão oferece. Não dá para terceirizar lembrança, afinal.

LEMBRANÇA 3

“Você vê a sua pintura como uma pintura de paisagens?”, pergunto. “Não”, Marina responde e ri. Quando vejo as pinturas da artista, antes de paisagens, me encontro com lembranças. A paisagem parece ser um acidente da memória. Alguns minutos depois, a artista me leva para a parte mais interna do ateliê, de pé direito alto, onde estão as obras ainda inconclusas e fala um pouco sobre cada uma. Em determinado momento, assume: “É, acaba que sempre há paisagens mesmo”, como quem não se preocupa muito com definições.

De fato, a partir de um curto passeio pelo seu ateliê, fica claro que, embora a obra de Marina Rheingantz tenha uma inegável vocação paisagística, as suas pinturas ultrapassam (e muito) o gênero paisagem. Vê-se, em um conjunto de obras mais recente, um flerte com a tapeçaria, como fruto de uma residência artística que a artista realizou em Londres em 2015. “Como não havia um ateliê onde a pessoa pudesse trabalhar, passei grande parte do meu tempo no museu Victoria & Albert, em contato com o acervo de tapeçaria deles”, relata. Quando voltou ao Brasil, começou a criar telas inspiradas nessa arte decorativa, com a crueza inconclusa já encontrada em suas pinturas. Autobahn, óleo sobre tela, 24 x 30 cm, 2008

Autobahn, óleo sobre tela, 24 x 30 cm, 2008

Apesar de existir uma relação mais próxima entre alguns trabalhos do que entre outros, a artista não cria a partir de séries. Também não concebe muitos conceitos para justificar as próprias criações. Nesse sentido, é uma grandeza para um trabalho que se insere de maneira privilegiada no circuito de arte contemporânea no mundo, tão dependente de justificativas conceituais. Além de ter feito exposições individuais em Tóquio e Nova York, tem obras em coleções americanas, japonesas e portuguesas. Em novembro, expõe na Galeria Zeno X, na Antuérpia (Bélgica), que representa artistas como Raoul de Keyser, Luc Tuymans e Michaël Borremans, cujos trabalhos a pintora acompanha e admira antes mesmo que a sua trajetória se consolidasse no circuito da arte. No início de 2018, a pintora ainda vai expor na Galeria Bortolami, em Nova York.

Seven sisters, óleo sobre tela, 160 x 180 cm, 2008

Seven sisters, óleo sobre tela, 160 x 180 cm, 2008

A maturidade precoce do trabalho de Marina pode ser identificada, como analisa o crítico Rodrigo Moura, na mudança do uso de algumas estratégias: as edificações se destacavam nas pinturas, em contraste com fundos chapados; as cores não eram tão sobrepostas e misturadas; os limites de uma cena respeitavam os limites do quadro. É o caso, por exemplo, de Autobahn e Seven sisters, de 2008, e Apiário, de 2009. Com o tempo, como escreve Moura, “a separação rígida entre figura e fundo, de início tão importante, dá lugar ao desejo de ocupar mais espaço”. É em Tormenta, de 2010, que podem ser vistas misturas de cores, fundos não chapados e uma certa perspectiva chamando para o fundo do quadro. No entanto, permanece presente, em suas obras, a vocação paisagística, uma figuração que não abandona completamente a abstração, os tons rebaixados e a tensão constantemente renovada entre natureza e cultura. Apiário, óleo e cera sobre linho, 33 x 42 cm, 2009

Apiário, óleo e cera sobre linho, 33 x 42 cm, 2009

LEMBRANÇA 4

Depois que escrevi alguns fragmentos sobre a obra de Marina, lembrei-me de que o primeiro texto que escrevi sobre arte também foi sobre o trabalho da pintora paulista, cuja obra Lechuga integrava uma exposição coletiva na então existente Galeria Mariana Moura. O escrito de três pequenos parágrafos foi o exercício para uma disciplina de História da Arte da graduação em Jornalismo. Após ter escrito cerca de seis mil caracteres para este texto, resolvi consultar aquele do passado, para ver se o caminho que seguia agora tinha alguma semelhança com o percorrido. Tormenta, óleo sobre tela, 180 x 230 cm, 2010

Tormenta, óleo sobre tela, 180 x 230 cm, 2010

Curiosamente, a questão da memória na obra da artista, que me captou à época, permanece sendo uma armadilha. Há num trecho, essa observação: “Ao representar, em Lechuga, objetos que soam familiares ao homem, como cama, vento e flores, Marina obtém o sucesso de dar continuidade à formação identitária de suas produções, reconhecidas pelos tons rebaixados e pelas tentativas de representação dos lugares e objetos construídos pela memória humana”. Lechuga, óleo sobre linho, 33 x 42 cm, 2009

Lechuga, óleo sobre linho, 33 x 42 cm, 2009

De algum modo, essa repetição não intencional me faz pensar sobre se é possível falar de artistas que, ainda que mudem suas estratégias de expressão, carregam para qualquer lugar as suas obsessões, manifestadas em obras que mais parecem arcabouços de repetições. Ou se seria mais adequado falar, nesse caso, de uma obsessão pessoal do crítico, que vê uma mesma questão onde, na verdade, há muitas outras.

BÁRBARA BURIL, jornalista, mestre em Filosofia pela UFPE.