A porta-voz da contracultura

Criada em São Francisco, com dinheiro emprestado da sogra por um editor visionário, a revista Rolling Stone chega aos 50 anos como um negócio de grandes tiragens, franqueado em 20 países

TEXTO Marcelo Abreu

02 de Outubro de 2017

Capas icônicas: Bob Dylan, assíduo na revista; Yoko e John, edição sobre sua morte, e Meryl Streep, as duas últimas assinadas por Annie Leibovitz

FOTO Reprodução

[conteúdo na íntegra (degustação) | ed. 202 | outubro 2017]

Quando a revista Rolling Stone foi às bancas pela primeira vez, em outubro de 1967, o mundo cultural havia presenciado, nos meses recentes, uma série de eventos que ajudariam a marcar o século XX. O Festival Monterey Pop, na Califórnia, havia revelado a um público amplo nomes da nova música, como Jimi Hendrix e Janis Joplin. A cultura hippie explodia no chamado Verão do Amor. No interior do estado de Nova York, num vilarejo ainda pouco conhecido chamado Woodstock, Bob Dylan dava novas direções à sua carreira gravando com The Band. Na Inglaterra, os Beatles tinham lançado o Sargeant Pepper’s Lonely Hearts Club Band e o Pink Floyd o seu primeiro LP, The piper at the gates of dawn. Uma nova forma de arte emergia: o rock, que agora, além de música jovem, era um fenômeno social e político, símbolo de energia e da procura por novos caminhos. Alguém precisava abordar isso no jornalismo. A bola estava quicando na área e foi um rapaz de 21 anos quem primeiro chutou. Jann Wenner pegou 7 mil dólares emprestados da sogra e fundou uma revista.

Cinquenta anos depois, a Rolling Stone é parte de um império avaliado em milhões de dólares. Uma revista com edições em 20 países e uma circulação de mais de um milhão de exemplares quinzenais. Uma empresa de mídia que nessas cinco décadas investiu em cinema, video games, internet, restaurante, fundou títulos, comprou e vendeu tantos outros, perdeu e ganhou muito dinheiro. Mas, sobretudo, no processo, revolucionou o jornalismo com uma publicação quase sempre inovadora, provocante e influente. Até 1967, a cobertura do rock na imprensa era feita em revistas para adolescentes que se dedicavam a pequenas fofocas superficiais. Como disse certa vez o cantor Mick Jagger, os repórteres “perguntavam que meias nós usávamos, de que comida gostávamos. De repente, a Rolling Stone inventou a entrevista longa e tivemos que opinar sobre a guerra do Vietnã”.

No início, era somente “um jornalzinho de rock and roll de São Francisco”, como gostava de dizer Jann Wenner. Tirando a dose de autodepreciação, a Rolling Stone circulava nos primeiros anos realmente num formato de jornal tabloide, mas já com um conteúdo de revista. Ao lado de Wenner, foi fundamental nos primeiros tempos a figura de Ralph Gleason. Num ambiente cultural que desconfiava de quem tinha “mais de 30”, Gleason, já com 54 anos, não se intimidou. Especialista em jazz, enxergou rapidamente nas casas de show de São Francisco a cultura psicodélica que surgia e que era ignorada pela grande imprensa.

Jann Wenner tinha abandonado o curso de Letras na Universidade de Berkeley e era um jovem repórter ávido por encontrar gente famosa, divertir-se e curtir a boca livre que sua ligação com a imprensa lhe proporcionava. Escrevia resenhas de discos e shows para a edição de domingo da revista Ramparts. Quando ficou desempregado, um amigo chamou-o para fazer parte de um grupo que ia fundar uma revista dedicada às tribos de hippies que ocupavam a área de Haight-Ashbury. Wenner gostou da ideia, participou de algumas reuniões, mas depois desistiu. Revistas para hippies já existiam mais de 20, só em São Francisco. “Danem-se as tribos, Jann pensou. A garotada se comunica é através da música”, escreve Robert Draper no livro Rolling Stone – The uncensored history, que detalha os primeiros anos da revista. Decidiu fundar uma somente dele. Pegou algumas ideias de que gostava – e descartou as que não gostava – de publicações como o Melody Maker, de Londres, e das norte-americanas Crawdaddy! e Mojo-Navigator. Como diz a frase de Wenner tantas vezes repetida, “A Rolling Stone não é somente sobre música, mas sobre as coisas e os comportamentos que a música abarca”.

Jann Wenner, 1º editor da Rolling Stone, aos 21 anos

Para colocar sua revista para circular, alugou uma pequena sala na Rua Brannan, numa área decadente de São Francisco entre o porto e a área hippie de Haight-Ashbury. Para o nome da publicação, inspirou-se no velho blues Rollin’ stone, cantado por Muddy Waters, cujo verso principal diz que “a rolling stone gathers no moss” (uma pedra que rola não acumula musgo), frase que se tornaria recorrente no mundo do rock com a banda inglesa (fundada em 1962), a canção de Bob Dylan, Like a rolling stone (de 1965), e a própria revista, dois anos depois.

A grande questão era a quem agradar no tumultuado contexto do final dos anos 1960: à nova esquerda, aos hippies, aos alternativos de vários matizes ou aos amantes da música? Wenner elegeu esses últimos como seu público preferencial. Tinha firme convicção de que era a música que unia a sua geração, e fazia dela mais forte. Através do rock viriam outros tipos de leitores. O importante, para ele, era seguir os parâmetros do jornalismo profissional com uma pauta diferente sobre a nova cultura.

A primeira capa trazia uma matéria sobre o Festival de Monterrey e uma foto de John Lennon vestido de soldado, atuando no filme Como ganhei a guerra, que estava para ser lançado. Muitos anos depois, o editor diria que “é uma capa reveladora porque junta música, cinema e política” na mesma foto.

Wenner chegou a afirmar de brincadeira que fundou a revista para poder falar com ídolos como Mick Jagger, John Lennon e Bob Dylan. Dono de um sorriso cativante, nos primeiros anos, tinha um comportamento que misturava a euforia e energia de um fã das bandas de rock com o ímpeto de uma raposa do jornalismo marrom. Contraía dívidas, apostava alto no sucesso da revista e seguia sem mapa num território desconhecido. Quem o visse em ação, o tomaria por um misto de aventureiro, picareta e também idealista. A ideia básica – a “grande sacada”, como se dizia na época – era cobrir a música e os aspectos relativos à contracultura com a mesma seriedade, profissionalismo e espírito crítico com que o New Tork Times cobria a Casa Branca. Em outras palavras, entrevistar um músico como John Lennon como quem entrevista o secretário de estado Herry Kissinger. Formalmente, a revista prezava a qualidade do texto, um projeto gráfico sem maiores firulas, como era comum nas publicações alternativas. Em uma frase: a Rolling Stone tratava de sexo, drogas e sobretudo rock’n’roll, mas estava a anos-luz de um fanzine.

Rapidamente, a revista foi notada pelas gravadoras e contou com a simpatia das bandas. John Lennon, especialmente, viu na Rolling Stone uma porta-voz do seu lado mais rebelde e deu longas entrevistas. Mick Jagger ficou tão próximo, que chegou a entrar numa sociedade para uma edição inglesa da Rolling Stone – que acabou fracassando. Bob Dylan rompeu sua fase de reclusão, em 1969, dando uma longa entrevista exclusiva à revista – que custou meses para ser negociada, através de cartas entre ele e Wenner.

Em meio ao tumulto contracultural do final dos anos 1960 e começo dos anos 1960, a Rolling Stone estava em posição privilegiada para cobrir os acontecimentos. A grande imprensa via os hippies como cabeludos desertores da convocação para a Guerra do Vietnã. A cobertura da nova música ainda era feita de terno e gravata. Os repórteres da Rolling Stone, por outro lado, eram da turma. Apesar de muitos terem já respeitadas carreiras como jornalistas “do sistema”, tinham trajetórias pessoais que os credenciavam a cobrir os acontecimentos de dentro, com outra percepção do mundo.

Isso foi fundamental, sobretudo em assuntos extramusicais e resultou, ao longo dos anos, em algumas coberturas antológicas da revista: o fracasso de um show dos Stones no autódromo de Altamont, na Califórnia, que terminou em confusão envolvendo os motoqueiros conhecidos como Hells’s Angels; o crime planejado pelo psicopata Charles Manson contra a atriz Sharon Tate e seus amigos; o massacre de estudantes na universidade de Kent State, em Ohio; o sequestro de Patricia Hearst, herdeira do magnata da imprensa William Randolph Hearst, que aderiu ao Exército Simbionês de Libertação, que a havia raptado; a morte misteriosa de Karen Silkwood, líder sindical que denunciou irregularidades em uma usina nuclear. Em cinco anos, o prestígio da revista no mundo do jornalismo sério já era inegável.

Hunter Thompson inaugurou o jornalismo gonzo na Rolling Stone

O FURACÃO THOMPSON

Em 1970, entrou em cena a figura de Hunter S. Thompson. O jornalista já era conhecido pelo seu livro-reportagem Uma saga estranha e terrível sobre os Hell’s Angels. Mas foi na Rolling Stone que começou a fazer suas matérias mais emblemáticas. Em 1970, estreou escrevendo sobre sua própria candidatura ao posto de xerife de Aspen, no Colorado. No ano seguinte, veio seu texto mais famoso, Medo e delírio em Las Vegas – Uma viagem selvagem ao coração do sonho americano, cuja pauta inicial era cobrir uma corrida de motocicletas. Com essa matéria, inaugurou o chamado jornalismo gonzo, num texto que depois virou livro e filme.

Thompson costumava partir com uma pauta em busca de uma boa história, turbinado por álcool e drogas, e se tornava, ele mesmo, o tema principal – às vezes único, da história, esquecendo a pauta inicial e misturando fatos com alucinações. Não respeitava prazos, estourava orçamentos, enlouquecia os editores. Tudo contribuía para o caos genial que daí resultava. No ano seguinte, escreveu Medo e delírio na trilha da campanha de 72, que cobre as eleições primárias do Partido Democrata que terminou derrotado novamente por Richard Nixon, político detestado por Thompson. No contexto da época, suas longas matérias fizeram enorme sucesso, conquistaram leitores para a revista e transformaram-no numa celebridade. Ele inspirou até o personagem Tio Duke, da tirinha Doonesbury, de Gary Trudeau.

Além de Thompson, a revista investiu pesado no chamado new journalism, que, na verdade, era o velho jornalismo literário com um viés mais pop e experimental. Apuração exaustiva e demorada, e textos longos, onde se usavam – apenas na forma, não no conteúdo – recursos da literatura de ficção. Tom Wolfe, que já era uma estrela em revistas como Esquire e Harper’s, publicou na Rolling Stone, em capítulos, seu livro-reportagem Os eleitos, sobre o programa espacial norte-americano. Em 1984, Wolfe voltaria à carga, dessa vez com o romance A fogueira das vaidades, publicado em 23 capítulos. Os livros mais recentes também apareceram em versões serializadas na revista, como foi o caso de Emboscada no Fort Bragg (de 1996), Um homem por inteiro de (1998), e Eu sou Charlotte Simmons, de 2004.

RETRATOS DE UMA ÉPOCA

Na área de fotografia, a revista se destacou pelos portraits que Annie Leibovitz fez com as estrelas do mundo do rock, do cinema e da política. A foto mais famosa foi a do casal Lennon e Yoko Ono, tirada no dia do assassinato do ex-Beatle, em 1980. Mas houve muitas outras notáveis como a do presidente Jimmy Carter numa plantação de amendoins (em 1976), a do guitarrista Keith Richards arriado no chão, em 1972, nocauteado após mais uma farra, e a dos fuzileiros navais recolhendo um tapete vermelho nos jardins da Casa Branca enquanto o helicóptero com Nixon decolava pela última vez, com o presidente que acabava de renunciar (em 1974) depois do escândalo Watergate. O pianista Liberace, super-kitsch, aparece ao lado de um chofer e de sua limusine em 1981, uma figura extemporânea que compõe, junto com os outros, o vasto painel da vida norte-americana captado por Leibovitz.

Outros grandes fotógrafos emprestaram suas lentes à revista, como Baron Wolman, com fotos antológicas de Jimi Hendrix e sua guitarra, em 1968, e da banda Greatful Dead, símbolo da cultura hippie, em frente de casa na Rua Haight, em São Francisco, em 1967. Outro grande fotógrafo, Richard Avedon, publicou retratos de famosos como os cantores Prince, em 1983, e Cindy Lauper no ano seguinte. São imagens que transcenderam o público da revista e entraram no inconsciente coletivo internacional.

VIRADA COMERCIAL

A Rolling Stone ficou grande demais para São Francisco e o ambicioso Jann Wenner, o antigo fã de rock que, a essa altura, já tinha se tornado, ele próprio, uma figura cortejada no jet set internacional, decidiu mudar a revista para Nova York, em 1977. E não foi para qualquer endereço. Alugou alguns andares no número 745 da Quinta Avenida, em frente ao Hotel Plaza, com vista para o Central Park. Do vigésimo terceiro andar, Wenner contemplava o que começava a parecer um império. A empresa começou a se expandir para outros negócios, a criar revistas.

Após fundar a Outside, em 1984, Wenner comprou a revista Us Weekly, sobre celebridades. Perdeu dinheiro inicialmente, demitiu editores, contratou novos, impetuoso como sempre. Em 1985, a Rolling Stone atingiu a circulação de um milhão de exemplares. Mas até então sua receita com publicidade não correspondia ao prestígio e à sua tiragem. Foi quando foi contratada uma agência para tentar reverter a situação. A empresa criou uma campanha que trabalhava com o eixo percepção versus realidade. Em anúncios de página dupla, tentava convencer o mercado publicitário de que a imagem que tinham do leitor da Rolling Stone, como um hippie que morava numa cabana e rejeitava o consumismo, estava errada. Na verdade, o ex-hippie de 1967, 20 anos depois, já era uma pessoa de quase 40 anos que tinha um bom emprego e poder aquisitivo. A campanha desagradou imensamente à redação, que acusou o patrão de se vender ao sistema.

Do ponto de vista comercial, a campanha foi um sucesso. Os anúncios da indústria da moda, por exemplo, saltaram de 20 páginas anuais, em 1984, para 500 páginas dois anos depois. Para atrair mais anúncios, foi adotada a estratégia de edições especiais – com foco em um tema como moda, faculdades, carros. Em cada caso, uma crise: protestos da redação, jornalistas mais antigos pediram demissão e Jann Wenner passava como um trator em cima dos antigos valores contraculturais.

Na revista, a relação com o setor comercial sempre foi complicada, mais do que em qualquer outra publicação, já que a Rolling Stone incorporava o espírito antissistema que o rock tinha na década de 1960. Mesmo assim, ao longo dos anos, os interesses comerciais foram tomando espaço do conteúdo editorial. A decisão de aceitar anúncios das Forças Armadas foi talvez o rompimento mais significativo para uma revista nascida no meio da contestação à Guerra do Vietnã e sua denúncia do chamado complexo industrial militar.

GLAMOUR

Quando a revista tornou-se a mídia perfeita para anunciar carros, produtos de beleza, bebidas, cigarro e aparelhos de som, vieram as mudanças de formato. O tabloide dos primeiros anos, com papel de jornal e apenas uma cor por edição, além do preto, já havia mudado em 1973 com a utilização de mais cores. Em 1980, assumiu o papel e o formato de uma grande revista (30 cm x 25 cm). E passou a dedicar cada vez mais espaço para falar de cinema e televisão. Os astros do programa humorístico Saturday Night Live, como John Belushi e Bill Murray estavam sempre na capa. A moda passou a ser cada vez mais presente. As propagandas de perfume, às vezes com amostras olfativas, davam à revista um aspecto distante do clima dos anos 1960 – um claro contraste com o cheiro de incenso e patchuli, e do radicalismo político de um Abbie Hoffman, por exemplo.

Tudo fazia crer, numa primeira olhada, que a revista estava priorizando o estilo em detrimento do conteúdo. Mas uma leitura mais atenta mostra que, apesar de todo o brilho e charme recentes, ainda estava presente, como até hoje, a fórmula original: a seção de cartas, anacronicamente intitulada Correspondence, love letters and advice (correspondência, cartas de amor e conselhos), a coluna Random notes (notas fortuitas), com notícias pequenas sobre o rock, as grandes reportagens investigativas sobre temas os mais diversos – de indústria musical ao mercado financeiro, de cultura praieira da Califórnia à Casa Branca –, as grandes entrevistas, as resenhas de discos e filmes, as listagens da parada de sucessos.

Com Hunter Thompson precocemente aposentado, vivendo então em um rancho no Colorado, outros nomes importantes surgiram. Entre eles, P. J. O’Rourke, um ex-hippie transformado em conservador que escreve a sério, mas com muito humor, suas reportagens pelo mundo, enviado para cobrir eventos como a presença das tropas norte-americanas na Arábia Saudita, em 1991 (Nada de sexo, nada de drogas, só rock’n’roll); a crise política no Haiti, em 1994 (Outras férias no inferno) e eleições na Rússia, em 1996 (P. J. invade a Rússia).

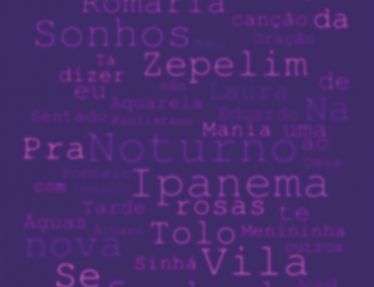

Apesar de, relutantemente, abrir espaço para novidades como o hip-hop e o os astros do rhythm and blues contemporâneo, a revista continua um depositário da cultura sessentista, o lugar ao qual se vai quando se quer uma opinião abalizada sobre o novo disco de um velho astro ou uma entrevista rara de Bob Dylan. Com o tempo, a revista passou a ser cada vez mais criticada pelas famosas listas que faz, periodicamente, de melhores canções, melhores discos, melhores guitarristas. As principais posições são sempre ocupadas pelos grandes nomes dos anos 1960. Os críticos mais jovens acusam Wenner de manipular os resultados e favorecer sua geração. Do outro lado, alguns alegam que a música viveu mesmo uma época de ouro nos anos 1960 e 1970 e as listas refletem isso. Wenner não parece preocupado. Defende seus ídolos, hoje também seus amigos e, com seu tradicional sorriso de menino travesso, segue como um trator que não tem muito que explicar nada a ninguém.

EDIÇÕES POLÊMICAS

No jornalismo, já no século XXI, novos nomes foram surgindo. Entre eles, Matt Taibbi, que se destacou por matérias sobre o escândalo financeiro da empresa Goldman Sachs, descrita por ele como “um grande sanguessuga”, e Michael Hastings, cujas matérias investigativas levaram à renúncia do general Stanley McChrystal, comandante das forças armadas norte-americanas no Afeganistão. Uma das capas mais polêmicas dos últimos anos foi a que mostrava, em primeiro plano, uma foto de Dzhokhar Tsarnaev, um dos responsáveis pelo ataque terrorista na Maratona de Boston, em 2013. A revista foi acusada de glamorizar o terrorismo. No meio da polêmica, muitas redes de supermercados, farmácias e lojas de conveniência decidiram suspender a venda. A mesma foto já havia sido publicada na primeira página do New York Times, mas, colocada na capa da Rolling Stone, o peso cultural era outro, ganhava uma outra dimensão, apesar de a matéria ser, evidentemente, contra o ato terrorista.

Outra grande polêmica foi a matéria intitulada Um estupro no campus, sobre um grupo que assediaria mulheres na Universidade da Virgínia, em 2014. Após destruir reputações, ficou provado que a denúncia não tinha base nos fatos. Em meio a uma grande polêmica, que foi acompanhada por outros órgãos de imprensa, a revista se desculpou, foi processada, o editor-executivo se demitiu. Mas, pior, o caso se tornou a principal mancha da revista nessas cinco décadas.

NO BRASIL

Após 33 anos, a edição nacional voltou em 2006

Com o sucesso nos Estados Unidos, alguns países começaram a ter edições da Rolling Stone. Em novembro de 1971, a revista passou a ter uma edição brasileira, editada em um casarão em Botafogo, no Rio de Janeiro. O primeiro número trazia o guitarrista Santana na capa e Caetano Veloso envolto em plumas na contracapa. A versão brasileira teve ao todo 36 edições, até janeiro de 1973. Sua redação era comandada por Luiz Carlos Maciel, que já vinha do Pasquim, no qual escrevia a coluna Underground e era considerado “o papa da contracultura” no Brasil. Pela edição brasileira, passaram nomes depois conhecidos como Ana Maria Bahiana, Ezequiel Neves e Okky de Souza. Como colaboradores eventuais, estavam Jorge Mautner e Paulo Coelho. Traduzia o material em inglês e mesclava com reportagens a intensa cena musical brasileira da época.

No disco O A e o Z, os Mutantes fizeram uma música chamada Rolling Stone, em que cantam: “Estava lendo a Rolling Stone/ veio um cara que abriu a cabeça/ fui correndo e tropecei num arco-íris”. Um anúncio nos classificados da revista revela bem o clima da época: “Vendo uma luz negra de 125 watts ou transo a lâmpada por discos ou ainda por um macacão Lee novo ou em bom estado. Procurar Paulo César”.

Em 2006, agora num esquema mais profissional, a revista voltou a ter uma edição brasileira, publicada em São Paulo, seguindo os moldes da edição americana, já em outro contexto histórico bem distinto. A primeira capa, com a modelo Gisele Bündchen, já dizia tudo: os tempos tinham mudado muito.

Nos Estados Unidos, agora aos 71 anos, Jann Wenner apareceu recentemente na cerimônia anual do Rock and Roll Hall of Fame homenageando grandes nomes de rock. Vendeu a revista Us Weekly, mas mantém a Men’s Journal e investe num site de games chamado Glixel, tocado pelo herdeiro e provável sucessor, o filho Gus Wenner. Quanto à Rolling Stone, em 2008, reduziu o tamanho da revista para o formato atual. Há um ano, associou-se a uma start-up de Cingapura dedicada a música, chamada Bandlab, mas mantém o controle acionário e todas as decisões editoriais. Com o sorriso de satisfação de sempre, diz que a revista segue sendo a razão de sua vida, ao lado da paixão pelo rock’n’roll.![]()

MARCELO ABREU, jornalista, autor de livros como De Londres a Kathmandu: Aventuras na estrada do Oriente.