"Ser apenas mulher não é suficiente"

Cynthia Enloe, feminista norte-americana que esteve no Brasil em julho, busca entender a vida real das mulheres como parte central da compreensão política do mundo

TEXTO Suzana Velasco

30 de Agosto de 2017

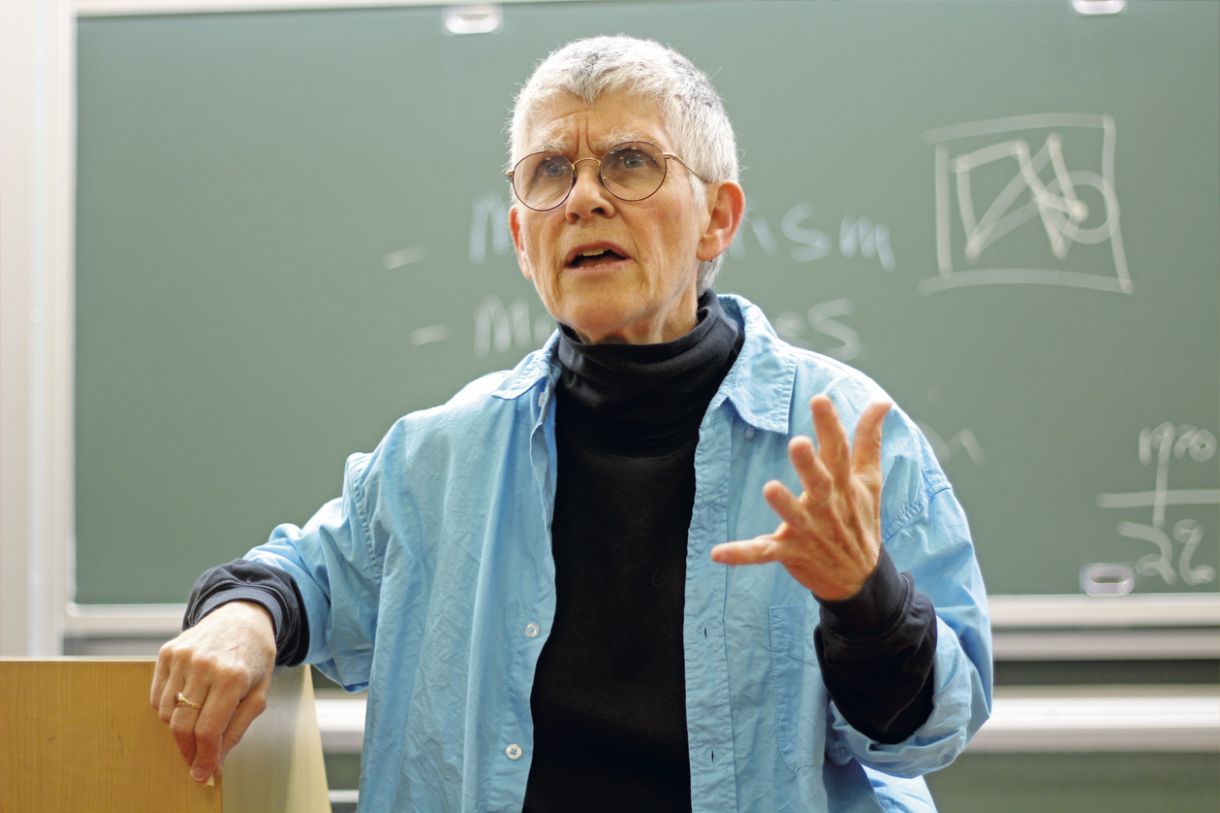

Feminista norte-americana Cynthia Enloe

Foto Divulgação

[conteúdo na íntegra (degustação) | ed. 201 | setembro 2017]

Em meados dos anos 1970, a norte-americana Cynthia Enloe foi pioneira ao levar os estudos feministas para a pesquisa em relações internacionais, um campo em que o papel da mulher era frequentemente deixado de lado, por sua suposta falta de protagonismo. Ao analisar como a vida de mulheres é afetada pela guerra e pelas relações econômicas globais, a teórica lançou perguntas que antes não faziam parte da análise acadêmica: como o trabalho globalizado e precário afeta as mulheres, como a militarização molda seu papel social e relações de gênero.

Quatro décadas depois, Cynthia Enloe reafirma a importância do que chama de “curiosidade feminista”, ou seja, um olhar sobre o mundo a partir do lugar das mulheres – ainda que aparentemente à margem – na política internacional. “O patriarcado se moderniza”, afirma, em entrevista no Rio de Janeiro, onde esteve em julho para dar um curso organizado pelo Instituto de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica.

Além das amigas feministas, um veterano da Guerra do Vietnã ajudou a despertar em Enloe a tal curiosidade feminista, ao contar que mulheres vietnamitas eram pagas para lavar roupas dos militares americanos. Ela já era professora na Universidade de Clark, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Desde então, passou a “levar a sério”, como costuma dizer, a vida concreta das mulheres como parte central do entendimento político do mundo. Em livros como Bananas, beaches and bases, Maneuvers: the international politics of militarizing women’s lives e Nimo’s war, Emma’s war: making feminist sense of the Iraq War, a autora pensa as relações de poder por meio de mulheres de soldados e diplomatas, trabalhadoras de fábricas, enfermeiras, prostitutas. Aos 79 anos, Enloe continua enérgica e ávida por histórias. Em palestra na universidade carioca, contou sobre como grupos de ativistas feministas conseguiram incluir um artigo sobre gênero no Tratado sobre Comércio de Armas da ONU, de 2013, inserindo brasileiras que reuniram dados sobre violência doméstica e mortes de mulheres por armas de fogo. Depois de muita resistência, incluiu-se no artigo 7 a exigência de que a exportação de armas leve em conta o risco de se “cometer ou facilitar atos de violência baseada em gênero ou atos de violência contra mulheres e crianças”. “Não há a menor chance de o tratado ser ratificado nos Estados Unidos hoje, assim como não havia no governo Obama”, afirma.

Nesta entrevista, Enloe compara Vladimir Putin, na Rússia, e Donald Trump, nos Estados Unidos, cujos modelos patriarcais de governo, segundo ela, manifestam-se de diferentes formas. Enquanto Putin foi criado dentro do Estado Soviético e ambiciona recuperar sua grandiosidade territorial, Trump mostra ignorância sobre o funcionamento do Estado e vincula sua ideia de nação à xenofobia. É por isso que, afirma Enloe, movimentos feministas nos Estados Unidos têm se vinculado às lutas dos imigrantes. A pesquisadora ainda analisa a relação histórica do feminismo com diversas formas de nacionalismos e com a extrema-direita contemporânea, e ressalta a importância das histórias individuais para se pensar nos efeitos da guerra na vida das mulheres.

CONTINENTE Assistimos à emergência de líderes políticos contemporâneos que parecem estereótipos de dominação patriarcal, como Donald Trump, Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan, todos chefes de Estados altamente militarizados. Eles representam um novo machismo na política mundial? Há algo novo em como o patriarcalismo molda seus governos?

CYNTHIA ENLOE O que está acontecendo é em parte uma reação, uma tentativa de algumas pessoas que investem em modos patriarcais de organizar a sociedade e fazer políticas de governo. Há uma reação dessas pessoas, incluindo mulheres, em reassegurar quase uma versão caricatural da masculinidade. Mas não é assim em todo lugar. Não é na França nem no Canadá, onde o líder mais patriarcal, Stephen Harper, perdeu as eleições e Justin Trudeau tentou forjar sua representação política como não patriarcal, ou, pelo menos, de forma não caricatural. Nos Estados Unidos, Trump está perdendo credibilidade. Não tenho dados científicos, mas parece que cerca de 40% das pessoas que votaram em Trump não querem ser desiludidas, desapontadas, enquanto de 10% a 15% de seus eleitores estão mudando de lado. Eles não vão admitir para jornalistas ou cientistas políticos, talvez nem admitam em casa, sobretudo se a mulher votou em Hillary Clinton, mas devem estar falando uns com os outros: “Entendi algo errado”.

Há outros líderes para se falar, como Temer, como Al-Sisi no Egito, mas Putin, Erdogan e Trump são os mais visíveis. Eles não são cópias-carbono uns dos outros. Putin, por exemplo, vem da maquinaria de Estado, sua escola foi a KGB (serviço secreto soviético). Ele cresceu no Estado Soviético, e ali aprendeu a sobreviver, a ser assertivo e se dirigir ao país de forma arrogante. Já Trump não sabe nada sobre o Estado. Ele teve que conhecer as leis de zoneamento de Nova York e de outras cidades, mas nunca teve que aprender sobre a maquinaria do Estado.

Putin e Trump parecem ter um bromance (expressão inglesa surge nos anos 1990, a partir da união entre as palavras brother + romance, para indicar um relacionamento social íntimo entre homens heterossexuais, um gesto reativo à segunda onda do feminismo nos Estados Unidos), mas a relação não é igualitária. Trump é tão ingênuo e desinformado, que provavelmente pensa que está em condições iguais, mas Putin está no controle. E uma das diferenças é que Putin sabe como manipular a maquinaria de Estado e a opinião pública, enquanto Trump nunca trabalhou numa organização complexa, nem mesmo de uma burocracia corporativa. Ele foi sempre o chefe de um negócio de família, nem começou de baixo, como alguns empresários ricos fazem para formar seus filhos. Ele recebeu um milhão de dólares do pai, não teve que lutar pelo seu caminho. As masculinidades que operam aqui não são as mesmas.

CONTINENTE Quais são as semelhanças entre eles?

CYNTHIA ENLOE Ambos estão tentando projetar sua masculinidade vinculada a uma versão contemporânea do nacionalismo, e isso eles têm em comum. Mas mesmo o nacionalismo americano em 2017 não é uma cópia do russo. O tipo de nacionalismo que alimentou o apoio para a conquista da Crimeia não é o equivalente do nacionalismo americano no Afeganistão. Há semelhanças, como o tratamento de minorias étnicas em ambos os países, e o nacionalismo russo usado para controle dos chechenos tem alguma ressonância nos Estados Unidos. Mas o medo de imigrantes não tem uma analogia imediata com os medos russos. A Rússia tem medo de não ser o grande poder, mas não por suas fronteiras abertas. A partir de tudo que Putin disse, sua aspiração parece ser recriar o estado soviético territorialmente. Ele é uma figura da era soviética, sente raiva, ressentimento e talvez mesmo vergonha de que muito do império com que cresceu foi perdido, o que chamamos de estados pós-soviéticos, particularmente os bálticos. Em nenhum dos casos, eles controlam os militares de seus países, mas Trump é ignorante. Se você observa como Trump se relaciona com o Pentágono, ele sabe tão pouco, que tudo que faz é respeitar os generais, com quem nunca teve relações antes. É um respeito superficial, porque ele gosta da versão de masculinidade de ombros largos. É muito ingênuo. Seu secretário de defesa (James Mattis), que foi um general, afirmou recentemente: “Vou deixar que os generais façam a política externa militar americana”. Você pode imaginar Putin fazendo isso? Nunca. Putin nunca confiaria num grupo de generais, a menos que pensasse que os controla. Então, mesmo o militarismo em torno do nacionalismo e da xenofobia não é o mesmo.

CONTINENTE Você sustenta que as nações são criadas de acordo com relações patriarcais. Vivemos um tempo de novos nacionalismos, de reforço da ideia de nação como um espaço fechado e seguro. Como uma visão feminista para o mundo pode responder a essas novas formas de nacionalismo?

CYNTHIA ENLOE Feministas de todos os tipos provavelmente passaram mais tempo pensando no nacionalismo do que qualquer outro grupo de pesquisadores, jornalistas, professores, ativistas. Pelo menos, desde meados dos anos 1970, elas têm tentado pensar nisso, não só escrevendo, mas criando estratégias. Como se aliar a nacionalismos que tenham o mesmo objeto contra o qual se quer lutar? Você é uma feminista da Nicarágua nacionalista no movimento sandinista e quer se livrar de Somoza (ditador) porque você acha que ele é o clássico fantoche da república das bananas, por exemplo. As feministas da Nicarágua falaram muito sobre isso nos anos 1970 e 1980. Elas se dão conta de que o movimento sandinista, apesar de apoiar a luta contra a política imperialista, neocolonialista de Somoza, não era necessariamente antissexista. As feministas nicaraguenses, que eram ativas contra Somoza e ao modo de vida americano, se dão conta de que o nacionalismo não necessariamente leva ao desmantelamento do modo sexista de organizar famílias, lugares de trabalho e vida social. Vemos isso de país a país, onde muitas feministas e não feministas lutaram juntas em movimentos nacionalistas. Aconteceu no Vietnã, na China, na Coreia do Sul, na Nicarágua. Cada uma delas escreveu e falou muito sobre o momento em que se conscientizaram: “Ah, não há nada inevitável num movimento nacionalista liderado por um homem gerar justiça para mulheres”.

CONTINENTE Como é ser feminista nos Estados Unidos hoje?

CYNTHIA ENLOE Conheço muitos tipos de feministas. Nenhuma delas apoia por um minuto sequer a atual versão do nacionalismo americano. Por isso, muitas se lançaram no apoio a movimentos de imigrantes, além do ativismo contra uma política externa militarista. Muitas mulheres apoiam esse nacionalismo xenofóbico, mas elas não são feministas. Na Rússia, é muito difícil ser feminista. Mas elas existem, como as Pussy Riots, e foram elas que se opuseram à campanha de Putin para anexar a Crimeia e foram particularmente veementes contra a campanha para avançar sobre a Ucrânia Oriental, e pagaram o preço. Ser uma feminista russa, nos dias de hoje, é se opor à versão de Putin do nacionalismo russo.

CONTINENTE E também lutar pelos direitos LGBT?

CYNTHIA ENLOE Sim, esses movimentos se veem juntos. Uma das coisas que feministas em muitos países descobriram é que o nacionalismo tem essa visão atrofiada e estreita do que é a nação e quem é bom para a nação. Mas há nacionalismos contemporâneos interessantes, como o escocês. Nos anos 1960, ele já tinha feministas, mas era uma luta dentro do movimento, com seus “bons garotos escoceses”. Na sua remobilização atual, desde o primeiro referendo, quer dizer, pelos últimos 10 a 15 anos, o feminismo está dentro do SNP (Partido Nacional Escocês), que luta por direitos reprodutivos e LGBT, contra o abuso sexual, pela voz de mulheres no partido. Não é de se surpreender que o SNP seja liderado por uma mulher, e uma mulher feminista (Nicola Sturgeon). Ser apenas mulher não é suficiente.

CONTINENTE De fato, muitas mulheres são hoje lideranças de extrema-direita, como Marine Le Pen, da Frente Nacional, na França, e Frauke Petry, do partido Alternativa para a Alemanha.

CYNTHIA ENLOE O patriarcado, seja ele militarista, nacionalista ou capitalista – ou comumente os três juntos – não conseguiria se sustentar por seis meses, se não houvesse tantas mulheres que pensassem que ele é bom para sua respeitabilidade, sua fé religiosa, sua segurança no lugar de trabalho, seu casamento. O patriarcado em todas as suas formas, e ele tem muitas, porque é adaptável. O patriarcado de hoje não se parece ao do século XIX, mas ele ainda existe. O patriarcado se moderniza. Às vezes, nos movimentos nacionalistas xenofóbicos, os homens que frequentemente tomam as decisões de liderança escolhem uma mulher deliberadamente, porque pensam que elas representam sua noção da nação, mesmo que, na verdade, elas sejam políticas de carreira e não se pareçam à figura doméstica que eles fantasiam.

CONTINENTE Mulheres têm conseguido novas formas de fazer política?

CYNTHIA ENLOE Como mulheres mantêm sua alma feminista quando entram para a vida pública oficial, em que a atmosfera é tão masculinizada? Muitas conseguem, e normalmente porque elas se mantêm pessoalmente ligadas aos movimentos de mulheres. Elas não se tornam apenas um membro do partido. Margareth Thatcher, por exemplo, chegou ao poder quando o feminismo britânico estava em seu auge, vibrante, nos anos 1980, e nunca foi tocada por ele. Seus melhores amigos eram outros homens conservadores do partido. Ela também excluiu muitos homens, porque tinha ressentimento dos que tentassem mostrar suas credenciais aristocráticas, já que era a filha do dono de uma mercearia. Os homens de quem ela se cercou foram aqueles que também subiram de vida, da classe média. Mas as mulheres que mantiveram sua alma feminista são aquelas que não se deslumbram, são as que mantêm contato regular com as ativistas, às vezes de forma desconfortável, de pressão.

CONTINENTE Imagino que tenha havido desconforto com ativistas no começo das negociações do Tratado sobre Comércio de Armas da ONU.

CYNTHIA ENLOE Loucura, pôr um critério de gênero num tratado internacional de comércio de armas! Às vezes, você tem que ser louca, mas não pode ser louca sozinha.

CONTINENTE Em seu livro Nimo’s war, Emma’s war: making feminist sense of the Iraq War (A guerra de Nimo, a guerra de Emma: compreensão feminista da Guerra do Iraque, em livre tradução, sem edição no Brasil), há histórias de vida de quatro iraquianas e quatro americanas completamente diferentes para pensar sobre os efeitos da Guerra do Iraque. Por que você decidiu unir mulheres das duas nacionalidades?

CYNTHIA ENLOE As mulheres nunca estão apenas num lado da guerra. O que você aprenderia sobre a operação militar no Haiti, se quatro haitianas falassem sobre como vivenciaram as operações de paz brasileiras, além de quatro mulheres brasileiras que, de uma forma ou de outra, estão ligadas aos militares brasileiros enviados para o Haiti, seja porque elas trabalham para eles, ou porque são suas mulheres ou filhas?

CONTINENTE Você afirma que “o pessoal é político”. Neste caso, por que olhar para histórias individuais é importante para entender decisões de guerra e suas consequências?

CYNTHIA ENLOE Porque a história de cada mulher é muito complicada. A mulher que inspirou o livro, Nimo, era dona de um salão de beleza. Tantas mulheres iraquianas que tinham empregos e os perderam nos anos 1990, e Nimo ainda tinha um negócio, quando os Estados Unidos invadiram o Iraque em 2003. Como ela conseguia? Isso me fez pensar em empregos de mulheres em tempos de guerra. Como elas sustentam a si e suas famílias? Nimo me inspira a perguntar qual a história do envolvimento de mulheres iraquianas no trabalho pago – não apenas o trabalho doméstico, não pago – e o que acontece desde os anos 1950 até os primeiros sete anos da guerra americana no Iraque. Eu nunca tinha pensado nisso. Não se ouvem histórias de mulheres que trabalham durante a guerra, a única de que ouvimos falar é Rosie the Riveter (Rosie, a Rebitadeira), operária de fábrica durante a II Guerra Mundial. Ela é chamada assim porque trabalhava com uma rebitadeira na produção de tanques e navios. Ela era a propaganda do governo americano para encorajar mulheres a assumir trabalhos na fábrica e os homens poderem se unir ao Exército. Agora temos ouvido mais sobre mulheres que trabalharam em fábricas de munições no Reino Unido, na I Guerra Mundial. O termo britânico popular para elas era canário, porque elas ficavam amarelas por causa dos gases tóxicos que inspiravam. O nome é fofo, mas elas estavam sendo envenenadas fazendo esse trabalho perigoso nas fábricas.

CONTINENTE Como você vê a ideia de libertação das mulheres não ocidentais da opressão, frequentemente usada como justificativa para intervenções militares no Oriente Médio?

CYNTHIA ENLOE A proteção de mulheres pode ser usada por qualquer governo militarizado em qualquer lugar, no Ocidente, na América Latina, no Oriente Médio, na Ásia, na Europa. Protegê-las ou civilizá-las são dois argumentos que muitas mulheres acham atraentes, mas geralmente são utilizados por governos de homens, para que se apoiem operações militares de conquista ou expansão. O primeiro argumento é “temos que fazer isso para proteger nossas mulheres”; o segundo é “temos que fazer isso para proteger as mulheres deles”, e isso geralmente em nome de civilizá-las, dando-lhes as vantagens da liberdade que não têm em casa. A maior parte das feministas que trabalham com militarização chama a atenção para isso. Depois do 11 de Setembro, um dos grupos mais dramáticos foi de viúvas de New Jersey, cujos maridos trabalhavam em finanças e foram mortos naquele dia. Semanas depois, elas vieram a público como viúvas e disseram: “Não entrem em guerra em nosso nome, não pensem que vão invadir o Afeganistão porque sentem muito por nós e pela nossa perda”. Nos anos 1990, as Mulheres de Negro (grupo antimilitarista) também falaram isso na Sérvia: “Não em nosso nome”, “não usem a alegação de que estão cuidando de nós para entrar em guerra”. O militarismo nunca é bom para mulheres a longo prazo, mesmo que, no curto prazo, algumas se sintam patriotas e valorizadas. ![]()

SUZANA VELASCO, jornalista, mestre em Relações Internacionais pela PUC–Rio.