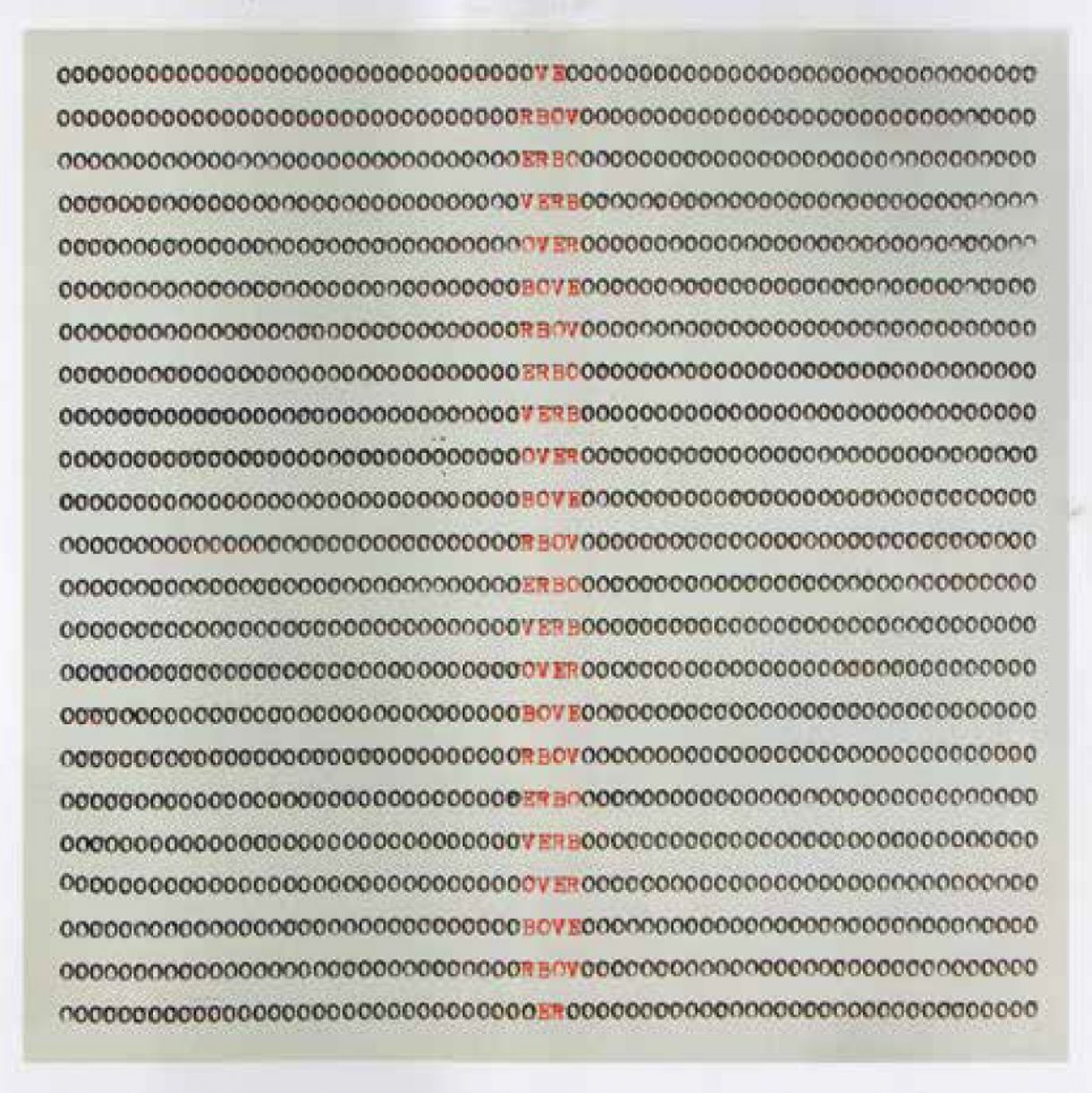

Obra 'Verbo 1', de Gabriel Petribú. 105cm x 105cm. Reprodução em papel. 2013

foto reprodução

[conteúdo da ed. 196 | abril de 2017]

Houve um tempo em que o último imperador dos incas, Atahualpa, já prisioneiro dos espanhóis, se deu conta, e de fato por conta própria, de que a grande arma do invasor não eram nem cavalos nem o aço das espadas ou outros artefatos vistosos e sim uma invençãozinha intrigante que podia passar despercebida mas de importância fundamental: a escrita. A princípio o imperador até imaginou um atributo do branco, vindo de nascença. Para verificar isso, pediu a um espanhol que lhe escrevesse em cima de uma unha uma palavra e passou a exibi-la a todos os brancos um a um, para que lessem a tal palavra, até que viu que alguns não sabiam ler, concluindo ser uma questão de aprendizado. E baixou a lei de todos aprenderem a ler. Até hoje não apareceu um Atahualpa para fazer o mesmo no Brasil.

Todo esse enfadonho nariz-de-cera para dizer que nós brasileiros até hoje permanecemos naquele primeiro momento da conquista quando não se sabia se escrever era privilégio dos nascidos com a pele branca, talvez até porque aqui no Brasil a cor começou a mudar.

Estendendo o caso à pintura, se não acreditamos totalmente nessa prerrogativa, ainda se busca entre nós, o que tem aumentado nas últimas décadas, um atestado de branquidade, a legitimar nosso “diploma” de pintor, não pelo verdadeiro, que é o quadro, mas por ter estudado na Beaux-Arts ou outra escola da Europa, em Berlim, em Roma ou não sei mais onde.

Ultimamente há uma inflação de jovens que estudaram em Florença, ou não tão jovens, e, recém-chegados de volta à aldeia ancestral, estranham a ausência do reconhecimento imediato a que têm direito. Calma minha gente. Na vida nada se perde. Depois de assentado o pó, o que pode durar uma vida inteira, é certo, tudo será incorporado, tudo será digerido, todos receberão o seu quinhão de glória. Aqui na terra toda glória é pouca enquanto se vive. Às vezes, nas minhas altas lucubrações, concluo que o tempo para todos é igual, quer morramos idosos ou não, tanto faz viver um dia como um século: para cada um, a vida será sempre inteira, do ponto de vista de si próprio. Vocês podem pensar que digo isso de barriga cheia porque beirando os oitenta e cinco anos. Mas é que tive uma recaída depois de provar do fruto da árvore do bem e do mal lendo o livro de Carlos Cirne Lima, mandado por sua esposa, notável pintora ex-olindense, Maria Tomaselli, de Innsbruck (que segundo o amigo Fernando Dourado Filho significa “que passa por baixo da ponte”) Dialética para principiantes/Depois de Hegel, estando adiantado no Diário de Francisco Brennand no fim do vol. III, com medo que se acabe.

Agora me lembrei, quanto à pressa de nós brasileiros pela glória: quando Portinari fez cinquenta anos, e no Brasil todos esperavam pela opinião do grande crítico alemão, que veio para o Brasil fugindo da guerra, Otto Maria Carpeaux, justamente atrás desse “atestado de branquidade” a que me referi, o crítico surpreendeu a todos saudando-o como “uma grande promessa”. No mínimo esperavam que Carpeaux dissesse que era o maior pintor do mundo. Que Picasso não lhe amarrava as chuteiras.

No começo do século 20 houve uma reviravolta no mundo inteiro e se caiu no extremo oposto, uma recusa a qualquer aval do mundo europeu, uma volta à pureza dos valores nativos. Gauguin tinha-se mandado para o Taiti dizendo que a civilização era sua doença e a barbárie, cura. Na autobiografia de Orozco ele diz que nos seus começos só era confiável o analfabeto, não somente em arte, mas de não saber escrever nem ler, por não estar contaminado pela civilização. O pintor Rebolo Gonçalves até a morte falava errado em solidariedade aos analfabetos. Mesmo bem mais moço, também durante algum tempo cheguei a sentir repugnância pela ostentação desses vernizes europeus. Mas nós aqui no Recife, numa época que não existia televisão, sentíamos grande atração pela Bienal de São Paulo, até que cheguei a ela, e fui agraciado com um secundaríssimo prêmio de aquisição, mas nem tanto, pois recebi-o das mãos do presidente Juscelino (é mole, Arthur Carvalho?). Mesmo assim no ambiente paulista era humilhado porque não conhecia o Louvre, a Capela Sistina: como se pode falar de arte sem conhecer os quadros de Rafael e Leonardo da Vinci?

Nos primeiros dias da revolução russa de 1917 a jovem Alia Rachmanova conta no seu Estudantes, Amor, Tscheka e Morte que para não ser trucidada por ser filha de médico dizia ser filha do jardineiro. O muralista Siqueiros perguntou a Diego Rivera se não tinha vergonha de, com o passado glorioso do México, ser mais um cubista em Paris.

Essas ideias me assaltaram ao receber a visita do artista Gabriel Petribú (Recife, 1980) com um catálogo escrito em italiano, L’uomo al centro dei suoi linguaggi (o homem no centro das suas linguagens) confessando ter estudado em Florença. No primeiro instante pensei em ter de enfrentar uma grande maçada, recorrer às, se existentes, reservas de cavalheirismo. Olhando as reproduções, vi que não se tratava de um ingênuo aprendiz de belas-artes. Até comecei a me identificar com as peças ali reproduzidas. Fui levado aos tempos do poema-processo, aliás, atualmente sendo citado de vez em quando, Moacy Cirne e Álvaro de Sá já falecidos, Wladimir Dias Pino nos seus gloriosos noventa anos. Na minha vida, o poema-processo foi um episódio que ficou isolado na década de 1960. Senti-me sinceramente rejuvenescido, uma parte de mim ressuscitada, e por isso confio que Gabriel Petribú tenha a persistência que não tive: sou de outra geração, comprometida com valores de que não abdico. Mas desejo de todo coração que nele esse fogo não se extinga. ![]()