O filme como texto

Episódios históricos que inspiraram obras fílmicas mostram como a palavra potencializa relação com o documento

TEXTO Marcelo Costa

01 de Julho de 2016

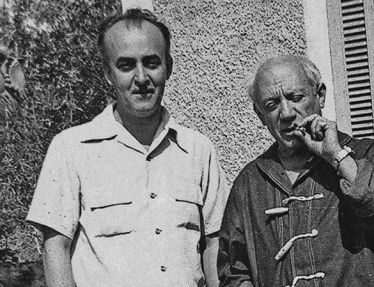

Diários de etnólogos inspiraram o filme colombiano 'O abraço da serpente'

Foto Reprodução

[conteúdo da ed. 187 | julho de 2016]

Um filme pode apontar caminhos tortuosos e lugares insondáveis. Um sonho, uma memória de infância, uma sensação, uma história ouvida, livro ou notícia de jornal… inúmeras são as possibilidades quando se quer contar uma história ou apenas vislumbrar imagens visuais e sonoras. O fato é que um filme, embora composto de imagens e sons, também pode decorrer da função factual e vernacular da palavra: a escrita enquanto registro, enquanto comunicação de primeira ordem, no que ela tem de mais denotativo e concreto. Seja nos autos de um processo ou nas confissões pessoais de um diário, a palavra pode assumir o peso de um documento de inestimável valor histórico e narrativo. Exemplos marcantes de um passado recente parecem depor nesse sentido, como nos casos do Diário de Anne Frank e O Julgamento de Nuremberg, episódios emblemáticos que inspiraram filmes homônimos, mas que parecem obedecer a uma relação mais ilustrativa do que intrínseca entre texto e narrativa audiovisual.

Dois dos melhores filmes que aportaram nos cinemas brasileiros em 2016 guardam relação direta com páginas de relatórios judiciais e diários. Em A bruxa, o roteirista e diretor Robert Eggers baseou-se numa ampla pesquisa de documentos e autos processuais para construir uma narrativa amparada no fanatismo cristão e no universo místico que caracterizavam a Nova Inglaterra do século 17, mais precisamente na década de 1630. Logo na primeira sequência, somos apresentados ao “julgamento” de um homem que tenta defender a devoção religiosa de sua família junto a um tribunal formado por membros da comunidade. Ainda que não se saiba bem as razões da acusação, a simples suspeita de heresia é suficiente para sentenciar a família a deixar o vilarejo.

Afastados da vida social, resta aos integrantes – patriarca, mulher e cinco filhos – viver isolados ao lado do bosque; aqui uma representação mística da natureza e do que ela pode prover de encantador e assustador a um só tempo. O desaparecimento do bebê, sob os cuidados da irmã, é o mote que suscita a desconfiança sobre forças malignas advindas do bosque, ou presentes dentro do seio familiar: teria sido ele levado por um lobo? Por uma bruxa? Talvez resida aí o maior mérito do filme; ao tornar indiscernível a natureza da ameaça, se externa ou interna à família, A bruxa problematiza a questão do demoníaco dentro do paradigma da culpa cristã. Num esforço de reflexão e autoculpabilidade, os membros da família começam a duvidar da fé de si mesmos e dos entes mais próximos, como se tudo fosse um castigo divino ou demoníaco que se abateu sobre a casa.

Tudo isso é habilmente construído no nível da sugestão: o elemento mais aterrorizador do filme talvez seja a atmosfera de desconfiança que circunda os personagens, e que os coloca em contato com o que há de bestial na natureza. A fotografia em claros-escuros remonta a alguns nomes da pintura flamenga e ao horror das figuras de Goya; e as competentes caracterização de época e mise-en-scène colaboram para uma experiência do medo de forma convincente e crescente. Para além do texto em si, as pesquisas dos processos, das condenações por bruxaria e documentos da época parecem ter sido decisivas nessa composição do mito da bruxa, inspirado na relação íntima entre mulher e natureza, que ganha forma na bela e assustadora sequência final do filme.

Homólogos a essa argumentação fílmica são os registros de diários de dois importantes etnólogos que inspiraram O abraço da serpente (2015), magistral filme colombiano dirigido por Ciro Nogueira. Aqui, as memórias registradas dão lugar a uma história contada em dois tempos narrativos, separados por 40 anos e interligados pelo personagem do índio Karamakate. Único sobrevivente de sua tribo, o nativo é o elo entre os cientistas e uma espécie de guia na busca pela yakruna, planta medicinal com propriedades mágicas em vias de extinção – qualquer semelhança com a ayahuasca não é mera coincidência.

No primeiro momento, o jovem índio resolve ajudar Theo, o cientista alemão Theodor Koch-Grunberg (1872–1924), embora perceba que nem sempre ele é cordial com os indígenas, e que mantém a tiracolo um índio “civilizado” como vassalo protetor. E é justamente nesses fios de tensão, nas fraturas culturais e etnográficas, nas relações ocultas ou explícitas de dominação que o filme funciona com maior força. Como no momento em que o etnólogo reluta em deixar sua bússola em uma tribo, e é prontamente rebatido por Karamakate, para quem o homem branco se arroga a posse do conhecimento. O fato é que o trabalho do etnólogo e explorador alemão ainda é uma base documental importante para os estudos dos povos nativos do Brasil e do norte da América do Sul, com vários livros publicados sobre o tema. Teria sido, inclusive, uma das fontes de referência de Mário de Andrade na composição de Macunaíma.

No segundo momento, um sábio e estoico Karamakate ajuda Evan, o americano Richard Evans Schultes (1915–2001), fundador da etnobotânica moderna, a refazer o caminho do seu antecessor, cujos diários traz em mãos. Mas, embora se baseie nas descrições dos diários, o filme não recai na armadilha do discurso científico e antropológico, e dedica-se a criar uma narrativa ficcional sobre um processo colonizador mais dizimador do que civilizador. É isso que é colocado em jogo na representação do violento processo de catequese dos nativos, no messianismo catártico que expõe a face religiosa e teatral da alienação, ou no ambiental e humanamente exploratório ciclo da borracha. Situações que remontam a um passado não tão distante e que parecem dizer muito sobre o atual estado de coisas.

Na verdade, a relação entre texto e imagem também tem aqui um caráter mais ilustrativo e narrativo do que propriamente sintático. As situações descritas e encenadas apontam para o valor histórico, etnográfico e humano, para além dos diários. Nesse sentido, O abraço da serpente revela-se uma experiência imprescindível para se compreender os efeitos devastadores da presença dos colonizadores em territórios indígenas. Deveria integrar o conteúdo programático de aulas de História e Humanidades em escolas e universidades da América do Sul, ao menos. Sobretudo em tempos de enfraquecimento de políticas indigenistas e de preservação humana e ambiental. Sobretudo quando a lógica desenvolvimentista se sobrepõe à natureza, e a máquina antropológica do progresso continua a lubrificar suas engrenagens.

OUTRAS REFERÊNCIAS

A relação entre cinema e escrita, entretanto, parece decorrer de algo mais profundo do que o mero esforço ilustrativo. Um bom exemplo disso é o cinema de Robert Bresson. Sempre interessado em pensar o cinema enquanto escrita, o francês desenvolveu um estilo próprio a partir de narrativas construídas como sintaxe, no qual à palavra era consentido um lugar de precisão e concretude; e muitas vezes de rarefação ou ausência, como no comovente A grande testemunha (1968). Em outras situações, a palavra fazia sentir-se como presença estruturadora dos seus filmes, como em Diário de um padre (1950), que já conferia ao texto a concretude do registro, numa adaptação do livro Diário de um pároco de aldeia, de Georges Bernanos. Mas é sobretudo em O processo de Joana D’Arc (1962) que a palavra assume a corporeidade aqui ressaltada.

Baseado nos autos dos processos de Joana D’Arc, o filme parte da força do texto para compor um retrato realista do julgamento da heroína francesa. Valendo-se de não atores, sob a crença no condicionamento espontâneo dos gestos – advogados e juízes deram corpo e rito ao tribunal –, Bresson recorre à estética de contenção dramática que o imortalizou. Nada fingido, nenhuma sensação forjada seria consentida, apenas o corpo, a fala e a verdade que ressoa neste ato de presença. Eis o seu filme mais textual, construído no embate entre uma Joana D’Arc destemida e confrontadora e os seus inquisidores. Oposição concebida pela alternância de planos médios entre juízes e acusada no duelar dos diálogos. Nesse sentido, é interessante contrapor à Joana D’Arc de Bresson – sempre de pé, em planos frontais, desafiadora e consciente do peso de sua palavra – a personagem do retumbante O martírio de Joana D’Arc (1929), de Carl Th. Dreyer: de joelhos, assustada e humilhada por seus algozes, e cuja expressividade no rosto e olhar se sobrepõe à força da palavra.

Ainda no cinema francês, e dentro de uma prerrogativa bressoniana, é possível apontar outro exemplo inspirador. Baseado no livro de Michel Foucault, também intitulado Eu, Pierre Rivière, que degolei minha mãe, minha irmã e meu irmão… (1976), o filme de René Allio reconstitui o célebre caso de parricídio, cometido por um jovem de 18 anos numa pequena cidade francesa, em 1835. Ao aliar os autos judiciais do processo, os relatórios médicos e as reveladoras memórias manuscritas do próprio condenado, Pierre Rivière… edifica-se sobre o aparato textual dos registros. Isso fica muito evidente na própria estrutura narrativa pensada por Allio, em que, à leitura das sentenças dos juízes, somam-se as memórias em tom confessional do acusado, os depoimentos de lavradores e camponesas da pequena cidade – todos devidamente identificados de acordo com os autos –, e, por fim, os relatórios médicos que davam conta da saúde e da alienação mental do jovem.

Tudo isso possibilitado por uma carpintaria eficaz e diversificada, em que as locuções em off combinam-se às encenações do crime propriamente dito, das situações de litígio familiar que o teriam motivado, e dos testemunhos na corte, filmados como depoimentos de um documentário.

O travelling de apresentação do júri, identificando-os um a um, parece reforçar a sensação e o rigor de um filme baseado nos autos do processo, assim como algumas escolhas estéticas sugestivas da ideia de registro. Seja ele imagético, como o uso de fotografias, ilustrações e gravuras; ou textual, como o acompanhamento da escrita a punho das memórias do protagonista – recurso também utilizado em Diário de um padre.

É também no ano de 1835 que se passa o filme Aferim!, de Radu Jude, vencedor do Urso de Prata de melhor diretor no Festival de Berlim 2015. Passado na província de Valáquia, o filme é uma espécie de faroeste à romena, e reafirma o ótimo cinema praticado no país. Dois homens montados a cavalos cruzam paisagens descampadas, filmadas em planos abertos e em lindo preto e branco, com cordilheiras ao fundo. São eles um velho oficial coxo, Constandin, e seu jovem filho Ionita, espécie de aprendiz. Eles cruzam a província à procura de um cigano fugitivo. Dentro de nossa lógica escravocrata não é difícil traçar paralelos: os ciganos são escravos e os protagonistas, versões oficiais do capitão do mato.

A busca pelo foragido revela a brutalidade de uma época em que ao discurso oficial e religioso era permitida toda horda de violência verbal ou física. Isso fica claro na abordagem dos oficiais aos ciganos, aqui chamados de corvos, ou no discurso do “sábio” padre que destila preconceitos e estereótipos contra judeus, turcos, egípcios, ciganos e absolve os distintos romenos em nome de Deus. Tudo isso construído por um linguajar muito próprio, em que há uma recorrente animalização do trato em expressões como corvo fedorento, rato do demônio, vaca estúpida ou ratazana nojenta.

É a composição da vulgaridade de uma época pelo linguajar e seus modos que confere à palavra e à fala um papel de importância. Sobretudo quando sabemos que situações e diálogos foram retirados da pesquisa de documentos e processos do período representado. Os modos de discurso de uma época (re)definindo o papel da palavra no cinema; e o cinema pensado enquanto escritura. ![]()

*Colaborou Caio Zatti