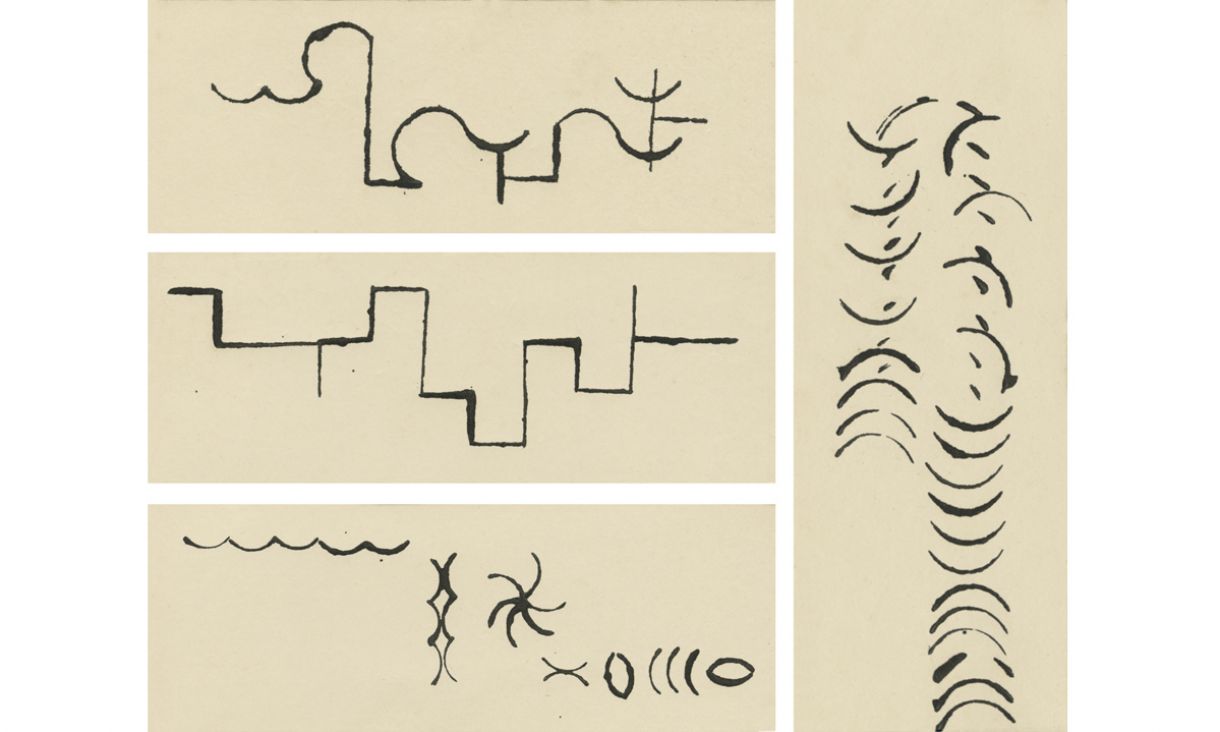

Desenhos de carimbos de Arnaldo Pedrosa d'Horta, 1968

Imagem Reprodução

Transcorreu no ano que passou o centenário de nascimento do desenhista Arnaldo Pedroso d’Horta (São Paulo, 1914-1973). Devo tudo a ele, não posso deixar de assinalar, embora este fato em si não signifique nada, a não ser que eu me atribua grande importância. Deixando de lado minha desimportância, houve um momento em que no Brasil se dava muita importância ao bico-de-pena, ao desenho sobre papel. Os desenhistas brasileiros brilharam nas Bienais de Veneza e de São Paulo quando estas exposições atraíam o que de melhor se fazia no mundo em matéria de pintura, escultura e desenho, as três categorias em que eram divididas, e ganhar um prêmio significava consagração imediata. Na seção de desenho, concorriam, além de desenhistas propriamente ditos, aquarelistas e gravadores. Era a grande época de Lívio Abramo, Osvaldo Goeldi, Marcelo Grassmann e, no desenho, Arnaldo Pedroso d’Horta, Carybé, Aldemir Martins, Clóvis Graciano, Lothar Charoux, sendo que se distinguiam os unicamente desenhistas, dos que eram também pintores, o que de certo modo comprometia a postura ética, mais do que estética, exigida para ter acesso ao seleto grupo dos exclusivamente desenhistas, como era o caso de Arnaldo e, na época, Aldemir. Havia diversos graus de pureza. O desenho tinha de ser apenas desenho, não estudo para pintura, por exemplo. No âmbito de arte, não se falava em design ou história em quadrinhos, embora Aldemir idolatrasse Alex Raymond, desenhista de Flash Gordon e alguns caricaturistas entrassem nessa aristocracia, como o pernambucano Augusto Rodrigues, Hilde Weber, Fayga Ostrower ou Saul Steinberg.

Quando conheci Arnaldo Pedroso d’Horta não sabia da existência de tais burocracias, nem em pintura nem em nada, nem no Brasil nem no resto do mundo, nem quem mandava em canto nenhum e até hoje ainda sou um pouco assim. Por isso sempre precisei e tive sorte de encontrar um guia, vários durante a vida, que se alonga a 82 anos.

Foi assim com Arnaldo Pedroso d’Horta. 1953, creio. Carybé precisava viajar, Dna. Nancy, sua esposa, tinha ido para a Argentina, e Carybé me pediu para ficar em sua casa, isto é, o 2º andar do casarão do espanhol Jesus no Largo de Santana, no Rio Vermelho (Salvador). E fiquei lá no ócio beato até que aparece um telegrama “chego em tal vôo, tal hora” para estragar a festa. Aí chegaram Arnaldo, Dna. Rachel e os filhos Luís, 12, e Vera, um ano a menos. Mas isso está contado no livrinho Viagem de um jovem pintor à Bahia.

Antes que me esqueça, bela exposição de desenho foi a de Aloísio Magalhães, A aventura da linha, logo depois, no Museu de Arte Moderna de São Paulo quando na Sete de Abril no prédio dos Diários Associados, sendo Arnaldo quem, na ocasião, me apresentou a Aloísio Magalhães, trazendo-me, Aloísio, de presente um rolo de papel canson. Aloísio Magalhães e Arnaldo Pedroso d’Horta são artistas cuja obra precisaria ser mais conhecida, melhor estudada.

Há artistas de que as entidades que determinam os rumos da história da arte parecem ter ciúmes e os preservam tirando-os de circulação, como se bons demais para serem submetidos à execração pública. Certa vez, o pintor Francisco Brennand disse não acreditar em pintores que não resistissem a um longo período de ostracismo.

Mesmo considerando o lado puramente estético, do saber artístico, o meu convívio com Arnaldo Pedroso d’Horta foi uma dessas dádivas que caem do céu, sua honestidade visceral, sua absoluta segurança quanto ao que entendia como desenho. Apesar da liberdade total que se concedia com experimentalismo técnico, trabalhando com vários materiais que lhe caíam às mãos, fazendo incrustrações, minuciosas colagens, riscando o bico de sua pena, cada vez com maior apuro, a ponto de trocar a pena pelo bisturi, como se procurasse fundir o seu desenho com as texturas dos materiais, nunca perdia o respeito infinito pela arte do desenho, como se tivesse substituído a religião pelo desenho, como se a cada desenho quisesse redefinir ou reafirmar cada vez mais profundamente sua fé. Sempre absolutamente pessoal, fica até difícil encontrar o seu DNA artístico. Não permitia que no seu desenho interferisse nenhum modismo nem interesse demagógico. Estava sempre consciente, atento cada átimo e cada milímetro, não fazendo nenhuma concessão, tão compenetrado que podia parecer desumano. Que ninguém lhe falasse de “arte engajada”! Eu nunca pude me livrar, mesmo tão diferente de minha natureza, desse seu olhar perscrutador que continua vivo dentro de mim, chama que não se apaga.

Meu filho Cláudio Manuel, ou Mané Tatu como assina nos quadros, pois também enveredou pela sina da pintura, frustrando meus sonhos de uma velhice tranquila, lembra-se de quando Arnaldo vinha nos dar a grande alegria da sua visita. E do que mais se lembra é do cheiro do uísque, o líquido derramando on the rocks, ele menino junto daquele senhor metódico estirado na rede olhando o mar de Rio Doce, quando Rio Doce era praia, lindos arrecifes onde o neto Rodrigo corria feito cabrito, eu atrás gritando “Rodrigo, não ande tão ligeiro!” com medo que ele caísse e se ferisse nas pedras, nos ouriços, ele parava e continuava a correr, até que uma hora se virou e me perguntou, aquele antigo erre paulista na sua voz infantil: “‘Ligeiro’ é ‘rápido’?”.

Noutro endereço, eu morando na Rua do Bonfim, Arnaldo na rede, os pés bem brancos quase na cara de Adão Pinheiro, os dois conversando, depois Adão me disse: “Nunca vi pés tão civilizados!” Foi dessa vez que ele me viu fazendo desenhinhos de carimbos e ficou encantado. Resolveu experimentar usando em lugar de carimbos, que eu recortava na borracha, o gume das ferramentas, goiva, formão, que eu usava para escultura em madeira. ![]()

JOSÉ CLÁUDIO, artista plástico.