Ilustração José Cláudio

Do tupi xearu'ru, estar tristonho (Aurélio), palavra não minha conhecida de que o pintor Carybé gostava (Hector Julio Páride Bernabó, Lanus, Argentina, 1911-Salvador, 1997). Ando me sentindo aéreo, ouvindo somente o eco das coisas. Sem perder a noção dos deveres, no entanto. Morte de um rapaz que trabalhava para mim. Acidente de moto. Esticava tela etc. Eu mesmo posso fazer esse trabalho. Era mais um conforto. Muitos pintores achavam melhor não ter ajudante, como o próprio Carybé depois da época em que trabalhei com ele nos murais. Ou Miró, que disse numa entrevista não ficar à vontade, e deu o exemplo de uma dor de barriga que terminou num quadro: a tinta vocês imaginam. Parece que li isso num livro.

Noutra entrevista na televisão disse que a certa altura da vida ficou cego durante algum tempo sem saber que poderia recuperar a visão. Mas recuperou. Nessa ocasião da entrevista na televisão, já estava muito velho, não tinha mais força para erguer o braço, pegar no pincel e dar um traço na tela: disse que isso era mil vezes pior do que ficar cego.

Aliás conheci em São Paulo, anos cinquentas, Joan Ponç, pintor mais ou menos da minha idade, que trabalhara com Miró, não sei se na qualidade de empregado ou aluno. Disse que aqueles riscos que ele traçava na tela, fazia bem devagarinho, a mão quase imóvel, se deslocando quase imperceptivelmente, quando, à primeira vista, parece que o pincel riscou a tela na maior velocidade, num gesto impulsivo.

Também, quando fui pintar o retrato de Gil Vicente, ele me vendo pintar, disse ter se surpreendido com a minha vagarosidade, e que meus quadros sempre lhe tinham dado impressão de pintados com maior rapidez.

Enquanto principiava essas lucubrações, o telefone tocou. Era Hélio Masur, para me dar os pêsames. Ele disse que sempre teve vontade de ter uma moto. Mas não aqui. Só se morasse na Noruega ou no Canadá. Ele disse que aqui não temos condições de ter nem um automóvel, quanto mais moto. Não temos condições nem de ter estradas. Eu concordo.

Me lembro muito bem quando tomei conhecimento do automóvel, quando entrei nele pela primeira vez, vi como andava, o volante da direção, e notei imediatamente quão perigoso seria dirigir uma geringonça daquela. Nunca, nenhuma vez, nestes meus oitenta e dois anos e dois meses de vida, tive vontade de guiá-lo. Nunca me sentei diante da roda do volante fazendo bi-bi-te fingindo guiá-lo como os outros meninos faziam. Talvez, pensava eu, tocando inadvertidamente num daqueles botões ou alavancas ele saísse do canto e eu não pudesse freá-lo, ele pudesse matar uma pessoa, bater em alguma coisa e danificá-la, ou danificar-se, ou a mim.

Alcancei os primórdios do automobilismo em Ipojuca, quando lugar isolado. Muita gente morria de velho sem nunca ter botado os pés no “Rucife”. Sempre cito descrição de um caminhão feita pelo Mestre Eugênio, do Maracatu Dois de Ouro, que virou Gato Preto, ou vice-versa, que era a nossa literatura, como quem descrevesse algo apocalíptico: “Seu Barreto tem um caminhão/tem caixa de marcha/acelera na mão//Também tem/um cardam de lata/com quatro borracha/pra correr no chão”. Deus nos livrasse de chegar junto de um bicho desse, mais imprevisível, veloz, maior e mais feroz do que boi brabo, porque boi é de carne, não uma coisa insensível. E olhe que minha mãe perdeu um único filho homem que teve depois de mim, que seria o meu único irmão homem, por causa do susto causado por um boi brabo que entrou na loja de meu pai.

Só fui andar de moto na África, no Benin, em 1993, com 61 anos. Lá não tinha táxi e pouco se via carro, particularmente na cidade onde eu estava, Uidá. Também não tinha miséria nem favela que eu tenha visto ou sabido, nem ouvi falar de desastre. Hoje, não sei, mas na época bem poderia o Benin constar da lista de Hélio Masur.

Certa vez, de dia, o mototaxista fez um caminho inusitado, enveredou pelo aceiro de uma mata e por dentro de um cemitério, isto é, um cemitério que ficava no aceiro de uma mata, lugar ermo, e me perguntou se eu estava com medo. O francês dele era tão fraco quanto o meu, porque a língua nativa dele era o fon. Só sabíamos as palavras essenciais. Respondi que não, porque todos nos haviam visto sair naquela moto dele e se eu não chegasse ao destino certamente iriam pedir contas a ele.

O cemitério de Uidá não mete medo mesmo a gente passando pelo meio dos túmulos, assinalados com uma lapidezinha em pé, de mármore, de dois ou três palmos, sem cruz ou outros símbolos distintivos de religião ou o que seja. Não tem lugar onde um fantasma se esconda, sem muro ou outra delimitação, um mato meio careca que não dá para saber se plantado ou nascido por si. Parece que morte lá não dá ibope.

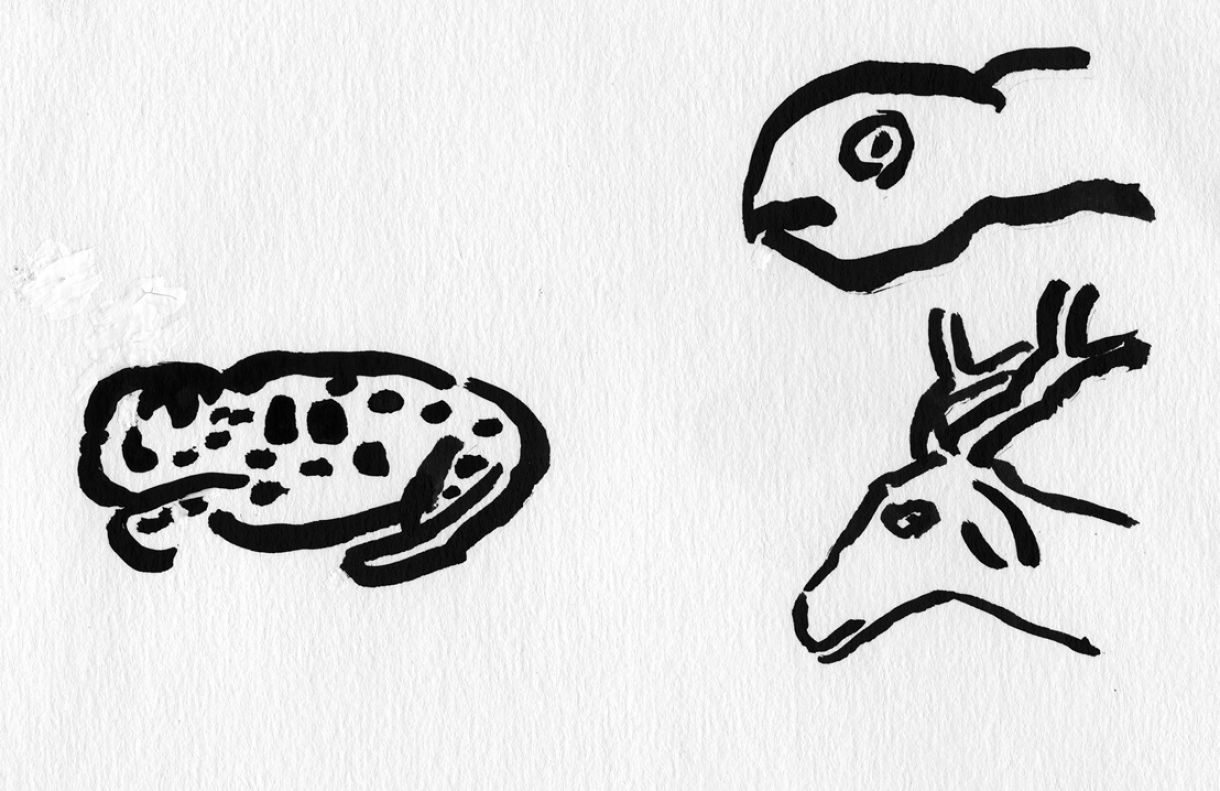

“Põe em ordem a tua casa porque amanhã morrerás”, disse o profeta Isaías ao rei Exequias. No ano 2014 quase somente o que fiz foi falar de mortes. Samico, Liêdo, Maria Carmen, Abelardo. Seguindo os conselhos do amigo Joaquim Falcão, homem previdente, bem mais moço do que eu, estou começando a trabalhar no POM, Programa, Projeto ou Providências da Organização da Morte, que eu sugiro da Ultimação da Morte, PUM, pensando, entre outras coisas, na lenda indígena do veado e a onça e o jabuti. Li no colégio, tempo de ginásio, não sei em que livro. Deve ter na internet. O veado e o jabuti encontraram no meio da mata, por onde costumavam andar, uma onça morta. Isto é, presumivelmente morta. Sem se aproximarem demais, que seguro morreu de velho, o jabuti perguntou ao veado, como em segredo, mas suficientemente alto que a onça, caso viva, pudesse ouvir, se ela, a onça, já tinha soltado o peido, prova definitiva de sua morte. A onça, atentíssima à conversa dos dois, soltou um sonoro pum. O jabuti aí disse ao veado, desta vez sem que a onça pudesse ouvi-lo: “Vamos embora, compadre. A onça está viva”. ![]()

JOSÉ CLÁUDIO, artista plástico.