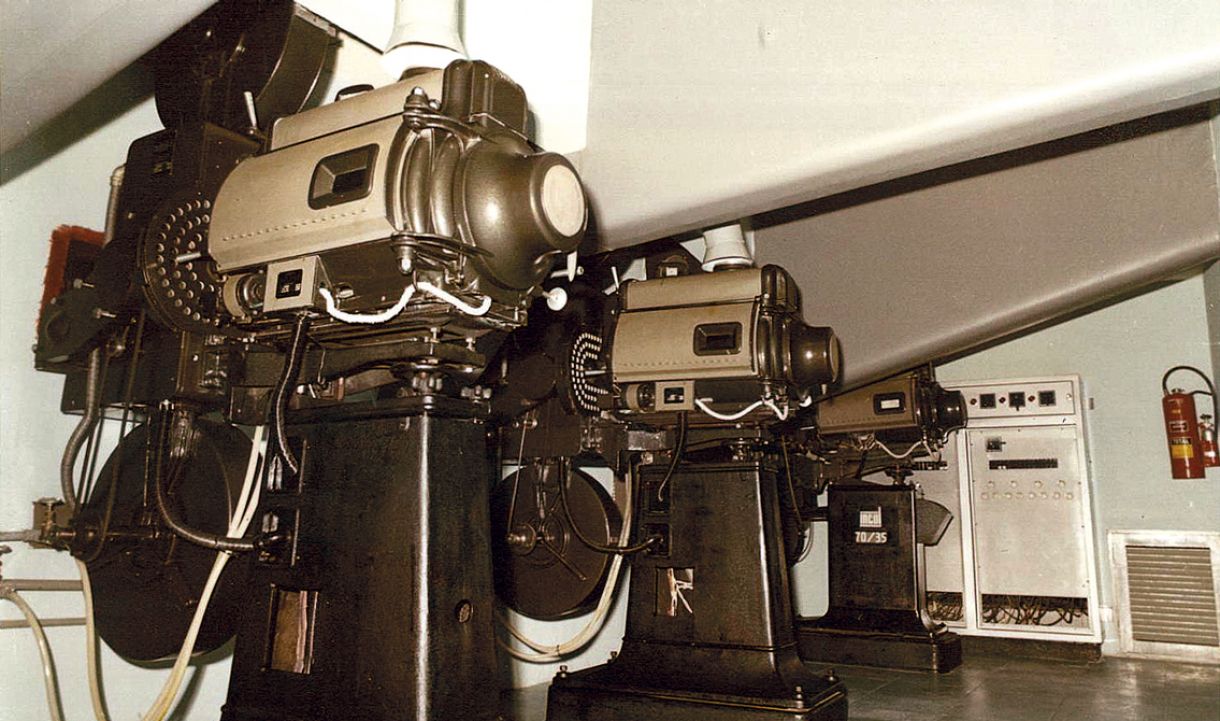

Antigos projetores estão virando peças de museu

Foto Reprodução

Eu trabalho numa sala de cinema em que a cabine de projeção acaba de passar por mudanças históricas. De um lado, permanece o projetor 35mm, 15 anos de uso, tecnologia mecânica e ótica inventada, com alterações ao longo do caminho, em 1896. Essa tecnologia foi a identidade do cinema como o conhecemos, e hoje está sendo descartada. Do outro lado da cabine, recém instalados, os novos equipamentos escolhidos pelo mercado: um projetor digital de alta definição, um servidor de conteúdo digital.

A cabine modernizou-se, a palavra-chave é digital. Fica claro o choque entre tempos diferentes ali dentro. A união das duas tecnologias na cabine é sensacional, o melhor de dois mundos, embora a indústria pense diferente.

“Como é que funciona, podji moisxtrar?”, perguntou Diogo sobre o projetor 35mm, o técnico carioca responsável pela instalação do equipamento digital. A relação de Diogo com o 35mm é a de um visitante num museu. Diogo é jovem e especializado em novas tecnologias. “Com o novo, o velho vai ser encoisxxtado?”, perguntou, numa cabine apertada com tanto equipamento.

Lembrei a história dos degraus num prédio de centro de cidade que, depois de ser pisado por milhões de pessoas durante décadas, foi coberto com um capacho borrachudo para esconder a deformação do mármore, polido e reformado por tantos sapatos.

Tentando responder à primeira pergunta de Diogo: um rolo de filme é liberado pela parte mecânica de um projetor. O filme passa na frente da luz forte, filtrada por uma lente, projetando na tela uma imagem em movimento que sugere alguma bruxaria. Esse era o jeito de ser do cinema. O processo, na verdade, é evidente para quem ficar ao lado do projetor, vendo-o trabalhar. É fascinante.

Na tela, o quadro é impuro, a cópia pode apresentar imperfeições, a imagem pisca suavemente. Há uma beleza em ver que cada imagem (são 24 por cada segundo) é, a princípio, diferente da outra, por causa do grão que se mexe, de riscos ou flutuação de movimento. A cópia de um filme vem em rolos, montados na cabine, pesam mais de 20 quilos, o transporte é caro.

No último Festival de Cannes, em maio, eu não vi mais um único filme projetado em película 35mm. Foi a primeira vez que isso ocorreu em Cannes.

Qual a diferença entre filme e digital, na tela? O digital é constante e espetacularmente limpo, e claro. Ficar ao lado do projetor para observá-lo trabalhando não resulta em nada. É um bloco de plástico e metal com uma lente na frente, e seja lá que bruxaria ocorre ali dentro, ela é secreta, insondável, uma tempestade de chips silenciosos.

É mais provável ver uma projeção excelente em digital do que em 35mm. A imagem não pisca, não há imperfeições, a cópia não se degrada. Na verdade, é questionável a mera certeza de que existe uma “cópia”.

O digital parece uma superimitação do que o cinema-cinema sempre foi. Às vezes, de fato, temos a sensação de que estamos diante de algo novo, impressão tida em filmes modernos, rodados e projetados em digital.

Como programador de filmes, quero poder escolher, e não fazer o que mandam, embora daqui para a frente, isso talvez seja uma utopia. A copia digital é um arquivo, trazido num HD externo que não pesa mais do que um quilo. Em breve, a “cópia” chegará pela internet, via conexões de fibra ótica.

Milhões estão sendo economizados, sem o processo de copiar toneladas de filmes 35mm, e no transporte. Infelizmente, a economia não foi repassada para uma redução no preço do ingresso, pois a troca de tecnologia também é cara. Muitas oportunidades de negócio.

Rolos de filmes em 35mm vêm dando lugar a HDs externos. Foto: Reprodução

Dois filmes que vi, há pouco, combinam com isso tudo. Um chama-se Side by side, de Christopher Kenneally, registro desse momento de mudança. Keanu Reeves, que também é produtor, entrevista cineastas importantes e usa sua experiência como ator para conversar sobre como filmamos e vemos filmes nesses novos tempos.

Side by side resulta num tiroteio de impressões dadas por artistas, muitas vezes usando a analogia do pintor, da tinta a óleo (35mm) e dos crayons (digital). David Lynch afirma que nunca mais voltará a filmar, enquanto Christopher Nolan diz: “Eu sempre tenho que me defender ao querer filmar, mas não vejo ninguém se defendendo ao querer rodar em digital”.

Os próprios termos usados no cinema parecem confusos nessa revolução: “filmar” e “rodar” dariam espaço para “gravar” e “digitalizar?” “Gravar” pegou no Brasil via programa promocional Vídeo Show da Globo, um termo usado para novelas. Hoje, jornalistas me perguntam sobre “as gravações” do meu filme, rodado em 35mm.

O outro filme que vi é curto, 25 minutos, ainda inédito, A que deve a honra da ilustre visita este simples marquês, feito em Curitiba por Rafael Urban e Terence Keller. Me fez pensar sobre o tema aterrorizante da revolução digital no cinema atualmente, a questão da guarda de imagens, numa tecnologia que ainda não foi testada pelo tempo.

Esse filme (digital) é o registro sobre um arquivo. O personagem chama-se Max, um colecionador de livros, pinturas, cartazes e revistas. É um amante compulsivo das ideias documentadas em gráfica. Fala com igual paixão de uma dedicatória rabiscada que conseguiu em 1976, num vernissage, e de sua coleção de revistas Playboy.

Max é o apresentador do seu próprio arquivo. E, para cada peça guardada em estantes, ele tem uma história, uma associação, a lembrança de outras pessoas que já morreram. Cada objeto é um catalisador de memórias.

Talvez exista uma geração (como a minha) presa entre o analógico e o digital, aos valores de ter um objeto e de ter um arquivo transferido em algum espaço livre de disco. O arquivo de Max cabe todo em alguns bons HDs. De qualquer forma, fomos e somos seduzidos a ter coisas, algo que vai além do puro consumismo.

Numa tarde, há pouco tempo, deu vontade de ouvir música alta, com caixas de som. As minhas caixas têm 34 anos de idade. Fiz uma seleção com discos de vinil, CDs e arquivos MP3 vindos do celular. Na sequência caseira de DJ, naquela tarde, descobri que um CD de 1999, comprado novinho em loja, não toca mais, descascou e fica enganchando, mas que um disco de vinil de 1972 ainda soa poderoso, sem enganchar. Os MP3 novinhos tocaram bem.

Estou na faixa dos 40. Os sons daquelas músicas ouvidas à tarde, em vinil, CD ou MP3 geravam uma presença física na sala. A vibração da percussão e do baixo nas caixas de som não era virtual. Era físico, o som se chocava com a estrutura da casa, e fazia a parede vibrar. ![]()

KLEBER MENDONÇA FILHO, crítico e cineasta.