“Vi todos os filmes japoneses que pude”

Diretor Vicente Amorim fala sobre seu novo filme, 'Corações sujos', em que mobilizou elenco de atores nipônicos que falam exclusivamente sua língua-mãe num longa brasileiro

TEXTO Luciano Trigo

01 de Abril de 2012

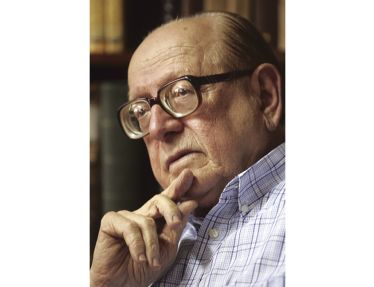

Vicente Amorim

Foto Rafael Andrade/Divulgação

Fosse apenas uma adaptação bem feita do livro do jornalista Fernando Morais, o filme Corações sujos, de Vicente Amorim, já mereceria atenção. Como se sabe, Morais investigou a Shindô Remmei, ou Liga do Caminho dos Súditos, que, mesmo após terminada a Segunda Guerra, continuava acreditando na vitória japonesa. Seu propósito era levar ao extremo a lealdade ao imperador, e suas práticas incluíam o extermínio de compatriotas “traidores”. Seus seguidores – 80% da população japonesa em São Paulo – perseguiram os imigrantes que traziam notícias sobre a derrota do Japão.

O resultado foi que, entre janeiro de 1946 e fevereiro de 1947, 23 imigrantes morreram e outros 147 ficaram feridos – um exemplo das consequências trágicas a que pode levar a combinação de isolamento social (a colônia japonesa vivia praticamente sem contato com o mundo exterior) e um código de conduta rígido que não acompanhou as transformações da História.

O filme de Vicente Amorim vai além: transforma essa história em pano de fundo para uma reflexão sobre valores em conflito e sobre temas permanentes, como honra e justiça, orgulho e culpa. Amorim é um cineasta que se sente atraído por personagens normais, arrastados pela força das circunstâncias para o lado errado, por motivos aparentemente certos. Aumenta a força de Corações sujos o fato de seu protagonista não ser apresentado como herói ou vilão, mas como uma pessoa dividida entre a lealdade à pátria e aos superiores e uma realidade na qual os alicerces de sua identidade deixam de fazer sentido. Mesmo o personagem do Coronel Watanabe (Eiji Okuda), mais próximo do vilão, é construído de tal maneira, que ganha credibilidade psicológica. É uma fala de Watanabe que condensa uma das mensagens de Corações sujos: o principal inimigo está dentro de nós. Sobre o filme, seus entornos e a produção cinematográfica brasileira, Amorim conversou com a Continente.

CONTINENTE Como foi a decisão de filmar o livro de Fernando Morais?

VICENTE AMORIM Eu comprei o livro do Fernando Morais por curiosidade. Já tinha lido e gostado de vários: Olga, A ilha, Chatô... Comprei sem pensar em fazer uma adaptação. Minha mulher, Anne Pinheiro Guimarães, também cineasta, leu o livro antes de mim, enquanto eu fazia O caminho das nuvens. Quando terminei, procurava o meu próximo projeto. Sabia que queria fazer algo sobre identidade, adequação, pertencimento... São temas próximos a mim por conta da minha formação pessoal, mas as tentativas de criar uma história em torno disso me pareciam todas muito cabotinas e autocentradas. Foi quando a Anne me disse para ler o livro. Li e tive quase uma epifania: meu filme sobre identidade estava ali, mas com muito mais músculo. Percebi que Corações sujos indicava a possibilidade de, com o recorte certo, gerar um longa sobre identidade, racismo, fundamentalismo e o conceito de “verdade” – sendo, ao mesmo tempo, um thriller. O componente melodramático, típico da dramaturgia japonesa, foi incorporado mais tarde. A adaptação, a cargo do David França Mendes, foi trabalhosa. Além dos elementos do livro, precisávamos fazer mais pesquisa, e isso durou dois anos.

CONTINENTE Fale sobre a influência do filme de Clint Eastwood, Cartas de Iwo Jima, na concepção de Corações sujos.

VICENTE AMORIM Na concepção da história, não houve influência do filme do Eastwood. Quando o filme dele foi lançado, a gente já tinha escrito uns dois tratamentos. O processo entre a compra dos direitos do livro e a filmagem durou sete anos! Mas, como só fui filmar alguns anos depois do lançamento do Cartas de Iwo Jima, é claro que houve influência, mesmo que indireta, do filme do Clint. Alguns dos seus filmes são minhas obras preferidas, com Os imperdoáveis no topo da lista – e não passou batido ele ter feito um filme de guerra todo falado em japonês. Acho que dá para perceber influências na construção dos personagens, na fotografia e nos diálogos, que foram adaptados para o japonês pela mesma pessoa nos dois filmes, a escritora Yuki Ishimaru. Mas o filme do Clint, e seu sucesso, foi muito importante por um motivo inesperado: ele me libertou das pressões para fazer o filme em português, “com sotaque” – o que teria sido um desastre, já que uma das razões para tudo que acontece no meu filme é o fato de a maioria dos imigrantes não falar português.

CONTINENTE Com que outros cineastas o filme dialoga?

VICENTE AMORIM Não dá para responder a essa pergunta sem voltar à anterior: um dos cineastas que mais admiro é o Clint Eastwood, e o Corações sujos foi concebido, de certa forma, como um western-samurai. A situação, um homem comum que se torna assassino, o tipo de violência e o setting – as ruas de terra, as casas de madeira, o calor e a poeira –, tudo somado dava, desde o início, um sabor de faroeste à história. E, claro, o filme é passado no oeste do estado de São Paulo. Durante a concepção, vi todos os filmes japoneses que consegui e revi alguns clássicos. Os filmes mais barrocos, mais “de samurai” do Kurosawa foram influências importantes, como foram alguns filmes contemporâneos – especialmente, os do Kitano e os do Miike. Mizoguchi, Ozu, Kobayashi foram importantes, mas como construção de um universo cultural, como foi também a leitura do Hagakure, de Mishima e mesmo de Murakami. Perceber a queda dos japoneses pelo melodrama foi fundamental. Eu falava com a Yuki Ishimaru (a dialoguista): Vocês são os mexicanos do Oriente! Ela confirmava. Isso me ajudou a aceitar uma história emocional, a afastar preconceitos, a construir um filme que, mesmo brasileiro, tivesse alma japonesa.

CONTINENTE Como foi a escolha do elenco e a comunicação dos atores japoneses ?

VICENTE AMORIM Demorou mais de um ano. O filme foi concebido para o mercado brasileiro, mas, sabendo do potencial comercial no Japão, a decisão de trazer o elenco principal de lá foi óbvia. Teríamos dificuldade de fechar os principais papéis aqui. Mesmo a colônia sendo enorme, não há oportunidade para atores japoneses no Brasil. Os melhores atores nisseis do país estão no filme. Para escalar o elenco, além de critérios artísticos, procuramos atores que fossem relevantes comercialmente; e quem me ajudou na escolha foi o mesmo produtor de elenco do Cartas de Iwo Jima, Yutaka Tachibana. Ele me mandou dezenas de filmes japoneses atuais – sem legendas. O engraçado é que você se dá conta de que o clichê da “linguagem universal do cinema” é verdadeiro. Dá para fazer a primeira avaliação da qualidade de um ator mesmo sem entender nada do que ele está falando. Depois dessa triagem “surda”, passamos para a fase de entrevistas. Acabamos fechando um elenco, com atores que trabalharam em Cartas de Iwo Jima, Kill Bill, entre outros.

Foto: Divulgação

CONTINENTE O filme difere do livro em quê?

VICENTE AMORIM O livro é uma reportagem, não um romance. Não tem enredo, não é centrado num só personagem e relata eventos acontecidos ao longo de muitos anos, protagonizados por centenas de pessoas. Adaptá-lo, não seria simples. Escolhemos fazer um recorte. Pinçar personagens e situações descritas no livro, outras que conhecemos ao longo da pesquisa, ficcionalizá-las e restringir a ação no espaço e no tempo. Usamos uma cidade do interior de São Paulo como setting e centramos a trama em torno de um casal. Tudo o que está no filme é inspirado na realidade, inclusive a cidade, mas nada é literalmente verdadeiro. A obra funciona como uma metonímia da História.

CONTINENTE Existe um ponto em comum com seu longa anterior, Um homem bom, que é o fato de retratar o drama de um cidadão qualquer que é conduzido pelos acontecimentos a ficar do lado errado da História. Esse é um tema que o atrai conscientemente?

VICENTE AMORIM Um homem bom acaba quando a Segunda Guerra começa, e Corações sujos começa quando a guerra acaba. Os dois filmes são sobre “súditos do Eixo” e personagens que sucumbem à pressão do grupo e a escolhas equivocadas. São, de certa forma, filmes existencialistas – ou, como me disse Jason Isaacs numa conversa sobre os dois projetos, são “thrillers éticos”. Mas as escolhas feitas pelos personagens só são equivocadas de forma absolutamente óbvia, para nós, graças à perspectiva histórica. O que garante que não estejamos fazendo escolhas tão equivocadas quanto Takahashi ou John Halder, hoje? Não quero dar lição de moral. Quero emocionar e entreter com os filmes que faço. Se, junto com isso, pudermos refletir sobre nossas contradições, melhor.

CONTINENTE Você considera que amadureceu como diretor em Corações sujos?

VICENTE AMORIM Tem aquela platitude de o diretor sempre considerar seu último filme o melhor. Não tenho como negar que acho Corações sujos meu melhor filme. Mas, por outro lado, sem a experiência, especialmente a de Um homem bom, eu talvez não tivesse a coragem de encarar um projeto complicado como esse. Ela trouxe a libertação de amarras de linguagem e a compreensão de que o improviso só funciona com preparação. Tenho uma clareza maior a respeito do resultado que quero, de cada plano que faço, do que cada personagem é, da razão de estar contando uma história e do que fazer para contá-la melhor.

CONTINENTE Como você lida com essa oposição que se costuma fazer entre cinema comercial e cinema de autor?

VICENTE AMORIM Quanto mais difusa for a fronteira entre o autoral e o comercial, melhor. Tento fazer filmes que me digam respeito, mas que funcionem para o maior número de pessoas possível. Não me interessa o comercial oportunista, descerebrado, nem o autoral hermético, que tem medo – travestido de desprezo – do público. Não fiz, no Corações sujos, “concessões” para tornar o filme mais palatável, mas procurei, sempre, construir pontes para que a razão pela qual eu estava fazendo aquele filme transparecesse. A verdade é que o domínio da sintaxe clássica no cinema é muito mais difícil do que a porra-louquice chata, vazia e inconsequente, travestida de nova e experimental. Nada contra filme radical, moderno e, de fato, experimental, mas para desconhecimento da linguagem, não tenho a menor paciência. Prefiro uma história bem contada.

Foto: Divulgação

CONTINENTE Você considera que o cinema brasileiro pode se tornar uma indústria autossustentada? O que falta para nosso cinema “decolar”, de vez, como indústria?

VICENTE AMORIM Não há país com expressão no mundo, incluindo os Estados Unidos, que não proteja e subsidie direta ou indiretamente suas indústrias culturais. A única chance de haver uma indústria cultural relevante no Brasil é através de apoio do Estado. É possível que, com o amadurecimento das políticas em vigor, daqui 10 ou 20 anos, as linhas de apoio sejam mais seletivas. Penso que o cinema começa a decolar como indústria. Se falta algo, é que as formas de apoio sejam pensadas para carteiras de projetos, para empresas produtoras, e não para obras individuais. Tem essa conversa mole de que roteiro é o que falta no cinema brasileiro. Falta é dinheiro para que os produtores invistam em carteiras de projetos, em vários roteiros ao mesmo tempo, e tenham linhas claras de atuação.

CONTINENTE Com quais diretores brasileiros você mais dialoga?

VICENTE AMORIM Sou da geração de Andrucha Waddington, José Padilha, Claudio Torres, Karim Aïnouz, Beto Brant, mas, confesso, não me sinto parte de um movimento junto com eles, mesmo gostando dos seus filmes. Essa geração começou em funções técnicas no final dos anos 1980 e, depois do Collor e por causa do hiato provocado por ele na produção de cinema, entrou para a publicidade. Há um cuidado técnico, característico dessa geração, que tem sua origem aí. Porém não há um movimento coordenado, ou mesmo conversas informais suficientes para que tenhamos convergências estéticas ou dramatúrgicas racionalizadas. As que existem são fruto da época, de amizades e consultas. Mesmo o chamado “novíssimo cinema” é um movimento inventado, muito mais fruto de uma possibilidade técnica e de uma certa coragem de fazer como der, o que é genial, do que um grupo esteticamente coeso. Talvez, no futuro, dê para olhar esta época e achar o que nos une e identifica. ![]()

LUCIANO TRIGO, jornalista, crítico de cinema e escritor. Autor dos livros O viajante imóvel e Engenho e memória.