Cidade: Fronteiras urbanas

Mesmo tendo iniciado sua modernização no século 19, o Recife ainda preserva convivência entre universos heterogêneos, resistentes ao processo de “metropolização”

TEXTO CAROLINA LEÃO

FOTOS RICARDO MOURA

01 de Abril de 2012

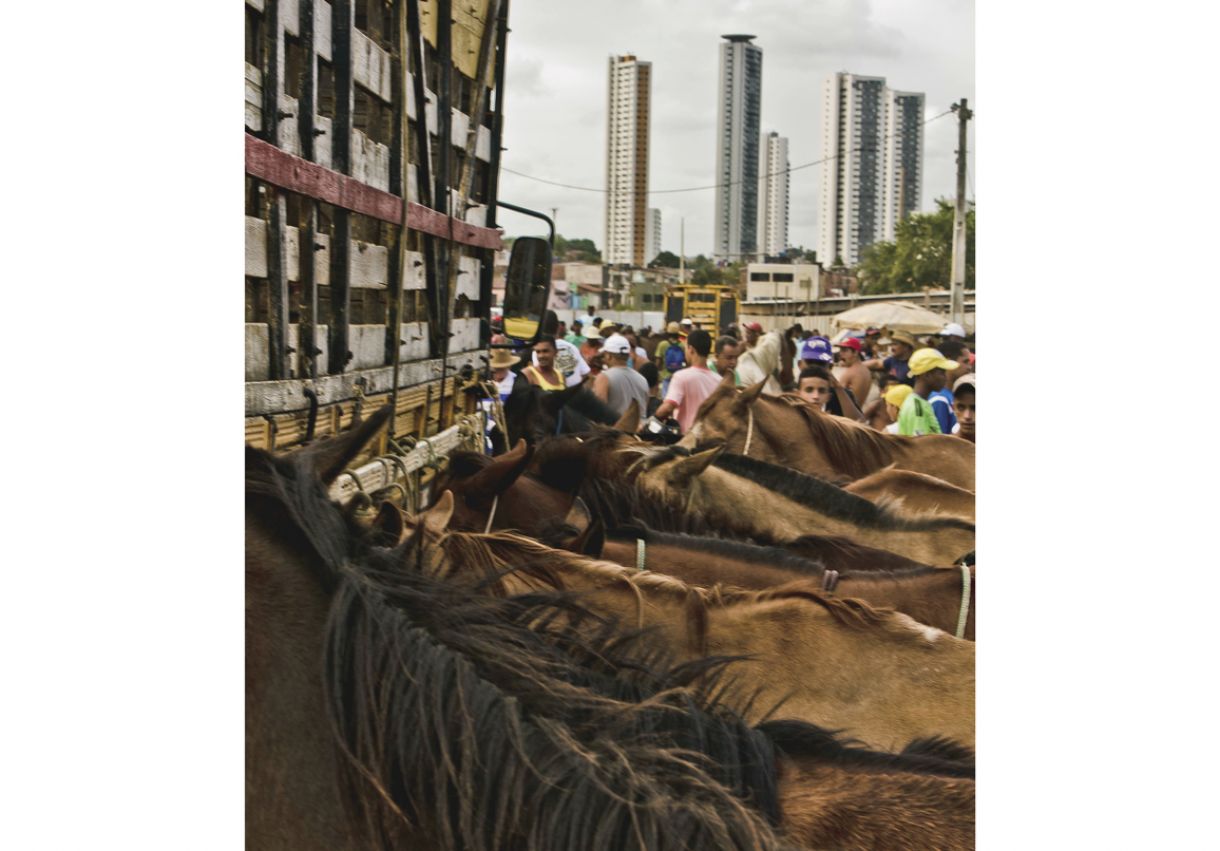

Todos os sábados, carroceiros e criadores se reúnem na Feira do Troca de Animais, montada nas proximidades do Parque do Caiara

Foto Ricardo Moura

Foi na feira de Beberibe que Djacy de Lira se encantou por uma charrete. Filho de um administrador de engenho do município de Araçoiaba, a 40 km do Recife, Djacy não se recorda de carroças de tração animal ou charretes em sua cidade natal. No burburinho da feira, sim. Natural. Carroças, carroceiros e charretes complementam a cadeia produtiva desses acontecimentos locais, impulsionando, como qualquer veículo, a chegada de matérias-primas, frutas e animais aos fornecedores intermediários. A relativa distância entre os bairros exige a circulação rápida dos produtos, e a carroça supre a ausência de veículos motorizados entre a população de baixa renda da cidade.

Enfim, um meio de transporte que cumpre, como qualquer outro, o objetivo de quem trabalha como negociante: circular com presteza pela cidade, na qual comerciantes como Djacy se encontram às margens da modernização e urbanização, utilizando a lógica de um tempo histórico considerado tradicional e obsoleto – sendo, portanto, estigmatizados como atrasados, arcaicos –, pecha de que o Recife tenta se livrar desde a sua larga modernização, iniciada no século 19.

Enquanto cidades europeias, como Lyon e Bruxelas, adotam as carroças na coleta de lixo como alternativa contra a poluição urbana, a circulação de carroças no Recife e em suas regiões metropolitanas é compulsória. Única opção para que a tarefa seja executada com rapidez por trabalhadores semianalfabetos, sem documentos suficientes para se profissionalizar ou regulamentar atividades que, algumas vezes, geram renda equivalente aos setores de serviços e comércio formal.

Coletando lixo, material reciclado, metralha, madeira e tudo mais que o excedente da produção industrial lhes oferecer, os carroceiros, de tração animal ou humana, irrompem na paisagem urbana, com seu tráfego caótico e alheio aos veículos que um dia foram chamados de modernos. E não faz tanto tempo assim, se considerarmos que a roda, invenção que tornou possível tanto as carroças quanto os carros, existe desde o Neolítico, há cerca de cinco mil anos a.C.

HIBRIDEZ

No século 19, cabriolés, carruagens, charretes, carroças e até bondes puxados a cavalo movimentavam a cena urbana, em Paris ou no Recife, aumentando o fluxo da cidade pelas avenidas centrais. Também fruto da mentalidade moderna, científica, lógica e racional, carros motorizados, bondes elétricos e ferrovias foram deixando para trás a paisagem híbrida, entre o mundo rural e metropolitano, que pontuou a experiência das principais cidades ocidentais e suas colônias na América, durante o crescimento industrial.

Arreios utilizados por Fábio José da Silva, o Peta, durante a romaria até São Severino dos Ramos

No entanto, essa mesma paisagem ainda entrecorta a ambiência citadina local, em que universos aparentemente antitéticos, antagônicos, convivem numa espécie de “negociação” resultante da própria modernização seletiva (direcionada às camadas mais ricas da sociedade). E Djacy de Lira é um dos que fomentam essa cadeia produtiva, formada por um grupo social como qualquer outro, com sua coesão e comportamento cultural específicos, que vão desde a forma de trabalhar, tendo a casa e a rua como espaços comerciais, a ritos religiosos e afetivos que os unem.

Desde os 18 anos, ele vive de fazer carroças e charretes. Já trabalhou como caseiro de praia, mas, sem muita habilidade no trato com patrões, resolveu montar o próprio negócio. “A vontade de ter uma charrete era tão grande, que eu mesmo fiz a minha. Peguei peças de ferro velho, pneus usados, fui olhando como se fazia e aprendi”, explica. Hoje, mantém uma oficina nos fundos da casa em que mora, na Mata do Passarinho, entre Recife e Olinda, onde é possível localizá-lo pelo apelido “Galego da Charrete”.

Às margens de um Beberibe poluído, assoreado, Galego se responsabiliza por modelos simples, os quais serão utilizados por quem trabalha com frete de cargas médias, e charretes estilizadas, que chegam a ter pneus do clássico Ford 29 e assentos parecidos com os modelos do Ford T, das primeiras gerações de carros modernos do mundo. Charretes românticas e bucólicas são também pesquisadas pela internet, na casa de Galego, meio através do qual ele obtém peças de Minas Gerais, com as quais cria modelos para fazendas, hotéis e atividades turísticas. Algumas chegam a custar R$ 6.500 e levam um mês inteiro de trabalho manual, artesanal. Um microempreendedor também na periferia da lógica comercial moderna.

A oficina, simples, conta com peças e ferramentas rudimentares, em meio à criação de animais domésticos, cavalos e galinhas. Na Mata do Passarinho, reserva ecológica de remanescente da Mata Atlântica, a cidade avança em programas de urbanização com o propósito de modernizar a área de maior concentração de assentamentos de baixa renda, segundo dados do Programa Pró-Metrópole. Com o anúncio da urbanização da região, Galego já retirou parte dos cavalos abrigados em sua casa e lamenta a possibilidade de sair do lugar no qual trabalha há 30 anos, e que possivelmente se transformará numa estrada asfaltada. “Quero me mudar para Aldeia, que lá tem mais cliente”, afirma.

Ricardo Santos seguiu o ofício de ferrador a pedido do pai

A clientela da qual Galego fala são as classes A e B, consumidoras da tradição rural como nostalgia, em passeios de pôneis e fazendinhas. No Recife, aqueles que têm habilidade com a construção de carroças negociam com trabalhadores de frete – homens e senhores, acompanhados de jovens e adolescentes e com condições mínimas de arcarem com a manutenção das carroças e dos próprios animais.

Quem vive essa realidade é Ricardo Santos, filho do conhecido João Ferrador, que habita numa espécie de “zona rural” do Bairro de Campo Grande. Ricardo já trabalhou como vigia, mas seguiu a carreira iniciada pelo avô, por pedido do pai e necessidade da vida. “Antes de morrer, ele me pediu para continuar o trabalho dele”, diz Ricardo, que reclama, porém, da falta de movimento. “Para esses carroceiros que andam muito, uma ferradura dura, no máximo, 30 dias. Mas eles mal têm dinheiro para alimentar os cavalos.” Num quarto minúsculo, insalubre, ele e o irmão preparam o carvão para fundir uma estreita barra de ferro que será moldada ao casco do cavalo.

“Não é todo mundo que faz. É preciso entender o bicho. Eu já coloquei tanta ferradura, até de doença eu cuido.” Hoje, as ferraduras vêm pré-fabricadas e os que têm maior poder aquisitivo e cuidam especificamente de cavalos, como os donos de haras, contratam ferrador exclusivo. A tarefa de Ricardo é atender quem trabalha com carroças, em fretes e armazéns.

Sua mãe, Lídia dos Santos, de 82 anos, preferia outra profissão para o filho. “Ele trabalha muito, até coice já levou. Não queria isso para o meu filho, não”, lamenta. Lídia é testemunha do progresso contraditório que chegou a passos de cavalo, literalmente, a Campo Grande, nas últimas cinco décadas. “Antes, isso tudo aqui era uma vacaria. Era um campo enorme e vivia cheio de gente. Meu marido trabalhava com a cavalaria do exército. Sempre tinha serviço”, conta.

Hoje, as casinhas conjugadas em que Ricardo coloca ferraduras por R$ 40 levam o nome de Vila João Ferrador. À frente, um condomínio popular substitui o antigo pasto; mais para dentro da vila, porém, crianças brincam com cavalos e burros, em meio ao esgoto a céu aberto.

MOBILIDADE

No centro da cidade, nas áreas dos Coelhos e São José; na Vila Vintém, no Parnamirim; ou na Ilha de Deus, em Afogados, as carroças são vistas constantemente por quem percorre esse trajeto. No Pátio de Santa Cruz, entre a Boa Vista e os Coelhos, cinco carroças azuis ambientam a zona histórica, formada por casarios antigos e pontos comerciais. Enfileiradas, configuram-se numa composição singular para o local.

A paisagem rural surge em meio a construções modernas, tanto em bairros populares quanto abastados

Severino Inácio, de 63 anos, trabalha há 40 anos na região, no Bar Santa Cruz. Paralelamente ao emprego de servente de limpeza, há quatro décadas, ele aluga as engenhocas - também conhecidas como “burros sem rabo” - para o transporte de móveis e madeiras, que segue pela Rua da Alegria, Rua Velha e outras proximidades. Duas horas custam R$ 7, o que permite uma renda extra para Severino, antigo morador da Gervásio Pires e hoje residente no Bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes. Na mocidade, ele fazia frete até Olinda, Boa Viagem. Com a idade, terceirizou o veículo.

Embaixo do viaduto da Torre, bairro recifense de classe média, fica a carroça de Romildo Soares, 23 anos. “Trabalho desde os 15 anos. Com todo tipo de coisa: metralha, móveis, madeira, o que aparecer. Com o cavalo dá pra carregar até mil quilos”, acredita o jovem, de celular modelo Blackberry no bolso. Romildo mora num dos oito barracos que ladeiam o Canal do Parnamirim. O local também é ponto de coleta de lixo reciclado. Numa rápida olhadela, poderíamos dizer que estamos diante de um precário município rural, sem luz elétrica, saneamento e infraestrutura mínima de urbanização.

O Rio Capibaribe e as bromélias, bananeiras e outras espécies frutíferas que o margeiam até ajudam na paisagem, em que o cavalo de Romildo dá uma pausa para se abastecer de mel e capim. Chegar à beira do canal, tendo um viaduto ensurdecedor acima, é uma experiência cognitiva transformadora. Como na música de Caetano Veloso, é a cidade que vai avançar e não o mar.

Para a pesquisadora e socióloga da UFPB Conceição Oosterhout, o tempo em si não anula uma prática cultural apenas pela passagem de décadas na história. “A mudança de época não leva consigo as condições difíceis e que podem até ser indesejadas enquanto práticas.” Ela chama a atenção, ainda, para a possibilidade de o carroceiro chegar aonde o veículo automotor não chega ou fazer um transporte de mercadoria acessível a quem não pode pagar mais.

Apesar do progresso, os animais ainda são utilizados como meio

de transporte por muitos recifenses

“A relação entre os carroceiros e a parte urbanizada do Recife, por exemplo, não deve ser entendida apenas como convivência de mundos equidistantes, sobrevivência de valores culturais. Se a cidade fosse pensada para atender os diferentes grupos sociais que por ela circulam (como ocorre também com os ciclistas), poderíamos desfrutar de um olhar diferente nessa paisagem, com vias adequadas para esse tipo de transporte, uma vez que ele persiste na história”, defende.

RURBANO

O Recife está longe de apresentar uma lógica de vida, trabalho e moradia rural, segundo Lúcia Leitão, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFPE. “Tampouco é uma cidade industrial. Ela vive de serviços médios, do comércio e de áreas que concentram atividades como as do chamado polo médico”, coloca. Numa rápida passagem pelos bairros de Campo Grande, Beberibe, Dois Unidos e Cordeiro, no entanto, chegamos a uma lógica cultural permeada de paradoxos, que revelam, além das clássicas questões da desigualdade social e má distribuição da renda, uma certa convivência entre universos heterogêneos, resistentes ao processo de “metropolização da cidade”.

“Constatamos, desde o início da década de 1950, segundo dados do IBGE, uma taxa de urbanização no Recife superior a 97%, chegando hoje a 100%. Atualmente, só nos restam vestígios de uma suposta paisagem rural e reminiscências que alimentam uma cultura da tradição”, acredita o historiador da Unicap Luís Domingues.

O que dizer, porém, de bairros e regiões de vazios que se impõem como fronteiras entre o mundo do consumo, do comércio e da circulação e outro, ligado à sobrevivência pela exploração do próprio habitat natural, possível pela amplitude de suas áreas vazias? É assim, por exemplo, no caminho para a Mata do Passarinho, onde fomos encontrar Galego da Charrete. A região é o que podemos chamar de periferia clássica, estando na ponta do mapa da cidade, na pobre e populosa zona oeste, cuja ocupação massiva se deu, tardiamente, após a erradicação dos mocambos do centro, nas décadas de 1930 e 1940.

Viúva de João Ferrador e mãe de Ricardo Santos, Lídia dos Santos

conta que, há algumas décadas, o Bairro de Campo Grande era

uma grande vacaria

Beberibe, que também abriga uma famosa feira de cavalos frequentada por carroceiros, foi, porém, um dos primeiros bairros históricos do Recife, sendo local de engenhos e, posteriormente, de construção de sítios e chácaras em seu entorno. Também abrigou linha férrea e foi estação terminal dos primeiros bondes elétricos. Na região, que envolve Dois Unidos e Água Fria, a circulação de carroças é constante, e atividades de trabalho e lazer ligadas ao mundo rural exibem uma realidade inserida em dois tempos históricos. No centro do bairro, a circulação de carros e gente é intensa. Lojas, supermercados, terminais de ônibus, minishoppings, bancos, salões de beleza e escolas caracterizam seu cotidiano como a de qualquer área urbana.

Em determinados pontos de Beberibe, a saída desse centro populoso nos leva a vazios de moradia e investimento básico em infraestrutura, verdadeiras fronteiras, através das quais presenciamos outra lógica de vivência social. A estrada de barro nos acompanha por áreas descampadas, em que se avista superficialmente a Reserva Ecológica do Passarinho e de onde já se pode observar a chegada de tratores e outros elementos da engenharia de construção.

O interessante é que Beberibe também guarda o Recife colonial, intensamente explorado pelo mercado imobiliário, em áreas de antigas freguesias aristocráticas, como Poço da Panela, Casa Forte, Apipucos e Madalena. O historiador Luís Domingues explica a diferença. “Na história recente do Recife, com a constituição de uma classe média com poder aquisitivo e capacidade de endividamento, ocorreu um enobrecimento e revitalização dessas áreas. O resultado foi o investimento e a efetivação de um conjunto de obras em abastecimento de água, saneamento, equipamentos urbanos, fornecimento de energia, revitalização de ambientes e outras obras de caráter viário. O mesmo não ocorreu no bairro de Beberibe e em outras do seu entorno.”

O pesquisador acredita que um dos motivos para o afastamento da classe média dessa região está na origem de sua ocupação, ao longo do século 20, primeiramente, com o contingente de escravos libertos pela abolição. O local também foi ocupado pela população de baixa renda, expulsa das proximidades da área central da cidade por grupos sociais oriundos do êxodo rural e por segmentos do proletariado das fábricas instaladas na região. “A pouca capacidade de pressão política e social dessa população quase sempre a colocou à mercê de intervenções municipais alheias aos seus interesses e necessidades.”

COMPRA E VENDA

Numa ruela transversal à paralela da Avenida Caxangá, carroceiros, freteiros, criadores de cavalos e curiosos se aglomeram todos os sábados na Feira do Troca de Animais, próxima ao Parque do Caiara. Fernando Costa vem de Carpina e conta com a ajuda do colega Jaílson Andrade, de Abreu e Lima. Eles descarregam caminhões com 10, 15 cavalos e esperam a feira começar a encher.

No Pátio de Santa Cruz, na Boa Vista, é possível encontrar carroças estacionadas à disposição do público, para serem alugadas

Jaílson, 38anos, afirma ser louco por cavalos. “É meu ponto fraco. Aprendi a andar com meu avô. Na minha casa, tem uma cocheira. Tem vezes que fico com 10, 20”, detalha. Servente na Prefeitura de Abreu e Lima, Jaílson diz que é preciso saber negociar, o que faz desde os 13 anos. Pergunto se ele tem interesse em se profissionalizar, virar um empreendedor registrado. “Trabalho com cavalos porque sou analfabeto. É só o que eu sei fazer, e é preciso fazer bem”, adianta.

Como em toda feira, o burburinho é grande. A rua barrenta tem pouco mais de 50m de extensão x 10m de largura e abriga criadores de porcos, bodes, galos. Numa panorâmica, vemos os arranha-céus dos bairros da Torre e Madalena ao fundo. Num pequeno haras, o criador Jaime Moura mantém raças nobres e populares de cavalos que serão comercializados por carroceiros e comerciantes medianos.

Por R$ 400, o fretista Arlindo Leite levou um pangaré de médio porte. “Vou usar para entregar mercadorias do armazém que trabalho. É um meio de transporte. Mas não saio com ele para a cidade, só passeio por aqui mesmo”, diz. Para ele, o trânsito complica a circulação de carroças e, por isso, sua preferência é pelo bairro em que mora.

Criada há mais de 70 anos, a feira também é chamada de “Feira da Mentira”, uma alusão às propriedades dos cavalos defendidas pelos criadores, nem sempre correspondentes à realidade do animal. Ela já foi realizada em Afogados e há 10 anos é coordenada por Jaime, que vive especificamente do comércio de animais e do aluguel de charretes e carruagens do tipo Cinderela, para atividades culturais e turísticas.

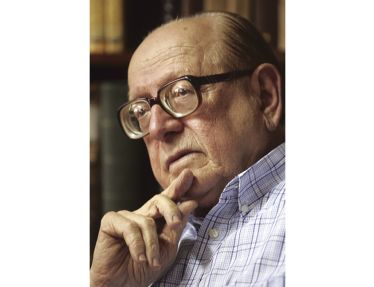

O comerciante José Carneiro, 72 anos, veio de Gravatá e trouxe a kombi cheia de produtos para abastecer e manter a cavalgada diária. O suador, feito de junco, amortece o peso da sela; já a garapa da cana garante energia para o animal circular com vitalidade. O amigo Alfredo Ribeiro, 73 anos, só veio conferir o agito.

Desde os 18 anos, o comerciante Djacy de Lira ganha a vida

fabricando charretes

Alfredo trabalha com cavalos desde os anos 1960, quando saiu do Jockey Club da Madalena para prestar serviços à tradicional família paulista Almeida Prado, no Jockey Club de São Paulo. Casou-se lá e depois voltou ao Recife com o objetivo de montar um frigorífico. Hoje, mantém uma criação de 500 porcos no bairro do Curado. No jardim de casa, uma carroça perturba o sono dos filhos de Alfredo. “Eles odeiam, me pedem para tirar o tempo todo. Mas adoro isso. Não sei fazer outra coisa.”

A feira tem seus códigos específicos. É raro ver uma mulher. Trata-se essencialmente de um universo masculino. Nele, tanto encontramos carroceiros, que trabalham com fretes, como olheiros e comerciantes com poder aquisitivo para investir R$ 10 mil num bom alazão. Depois de um dia exaustivo de negociação, os bares garantem a diversão de quem buscou no comércio uma fonte de renda.

Jaime também fiscaliza o movimento da feira e o tratamento com os animais. “Se a gente vê alguém maltratando os cavalos, cai em cima. Também não é permitido o comércio de bicicleta”, explica. Até pouco tempo, bicicletas eram comercializadas na feira, mas o comércio foi suspenso por conta de irregularidades com a origem dos produtos.

SÃO SEVERINO DOS RAMOS

Galego da Charrete, Jaílson, João Ferrador, Romildo. Todos se encontram na primeira semana de dezembro, durante a procissão de São Severino dos Ramos. São cerca de 40 km até o Engenho Ramos, em Paudalho, onde mais de mil cavalos percorrem a estrada íngreme, para que seus donos, muitos deles carroceiros, façam pedidos e agradeçam as preces atendidas por um dos santos mais populares do Nordeste – cuja história está relacionada às graças atendidas por pobres, miseráveis. Dados da Fundação Joaquim Nabuco apontam a procissão como um dos maiores centros de romaria do Nordeste.

Participantes da procissão em homenagem a São Severino dos Ramos fazem o percurso do Recife a Paudalho a cavalo, de bicicleta, moto, ônibus e caminhão.

Foto: Cortesia/Coletivo Jacaré

Neto do criador de cavalos José de Tuta, que iniciou a procissão, o comerciante Fábio José da Silva, o Peta, mantém a tradição de família e, todo ano, organiza um grupo de romeiros que segue até Paudalho para reverenciar o santo. “Antigamente, só tinha cavalo. Hoje, o pessoal vai de bicicleta, de moto, caminhão. O bom é que a tradição não se perdeu, nem vai ser perder”, declara.

João Lucas, jornalista e um dos integrantes do Coletivo Jacaré, é um dos produtores de um documentário específico sobre a cavalgada. A ideia da produção surgiu quando ele e outros cineastas viram uma fila imensa de carroças, charretes e cavalos circulando pela Avenida 17 de Agosto, no nobre Bairro de Casa Forte. “Lembramos já ter visto esse acontecimento outras vezes e, a partir daí, iniciamos a pesquisa e entramos a fundo no universo do cavalo na cidade”, explica.

A equipe viajou em 2008, 2010 e 2011. “A ideia é mostrar essa cultura no meio urbano, as pessoas que estão nela e como conseguem manter essa tradição milenar tão presente e viva, convivendo com o suposto desenvolvimento das cidades. O filme pretende discutir esse tema, adentrar o máximo na complexidade em que ele está envolvido, como também colocar a questão da força popular de criar trabalho, mantendo uma tradição que está sendo sufocada, ou seja, os meios enraizados de ‘desenrolar’ sua sobrevivência.”

Para João, a viagem a São Severino foi uma espécie de retorno ao tempo. “Transportamo-nos para a Idade Média, vendo a incrível dedicação que os cavaleiros devotam ao animal. A prova disso é a mistura da fé e da festa; a diversão e a religiosidade que movem a procissão dos cavalos.” O curta está em fase de finalização e deve ser lançado ainda este ano. ![]()

CAROLINA LEÃO, jornalista, gerente de Literatura da PCR e doutora em Sociologia pela UFPE.

RICARDO MOURA, fotógrafo, estagiário da Continente.