Encontro entre oralidade e memória de uma nação

Mercado editoral brasileiro apresenta interesse crescente por obras de autores indígenas, que publicam suas histórias e suas tradições como forma de assegurar a manutenção de sua cultura

TEXTO Isabelle Câmara

01 de Janeiro de 2012

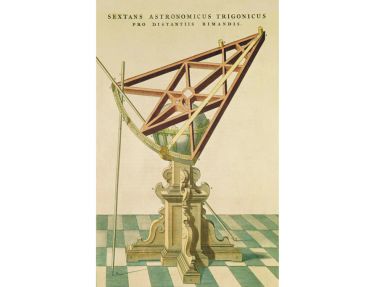

Ilustração Maurício Negro

Ele conta que, certo dia, uma estudante da Universidade Federal de Alagoas (Ufal) chegou à aldeia Kariri-xokó em busca dos mitos e das lendas daquele povo indígena e que ele, de pronto, disse que ali não existiam fantasias, pois o que para os não índios é fruto da imaginação, para eles, é tudo verdade – como o hábito de falar com as árvores e, através das marcas delas, conhecer as histórias da natureza e, ainda, a história do seu povo, desde os tempos da colonização europeia.

Mas nem tudo que Nhenety Kariri-xokó conta está devidamente registrado. Assim como entre a maioria dos povos indígenas no Brasil, boa parte das narrativas orais dos Kariri-xokó, residentes em Porto Real do Colégio, Alagoas, está guardada no imaginário. Isto se deve ao segredo dos povos, à falta de recursos para registrar casos e causos que se mimetizam com a história do Brasil ou à ideologia política da sociedade dominante para que essas mesmas histórias não venham à tona?

Para o contador de histórias Nhenety, as três opções fazem parte da atual página de lutas indígenas, nas quais os povos precisam se reafirmar enquanto índios; lutar pela preservação da cultura, da memória ancestral e das línguas nativas; reconquistar o território como espaço de identidade e sobrevivência; e estabelecer lugares e não lugares de diálogo com a sociedade circundante.

Nhenety Kariri-xokó (D) está à frente da rede Índios Online,

de diálogo e troca entre povos indígenas.

Foto: Juliana Galvão/Divulgação

Não à toa, ele é um dos gestores da rede Índios Online, que articula mais de 20 povos indígenas no Brasil no ambiente virtual, em torno dos direitos culturais e históricos; da Risada – Rede Indígena Solidária de Artesanato; e da ONG Thydêwá, instituições que, reunidas, já publicaram diversas obras dos povos indígenas, seja em livro, vídeo ou na web. “O portal Índios Online é um canal de diálogo, encontro e troca. Um portal intercultural que valoriza a diversidade, facilitando a informação e a comunicação entre vários povos indígenas e a sociedade de forma geral. Buscamos o espaço virtual porque o custo é mais baixo e o alcance, bem maior”, explica.

Também autor do livro virtual Arco digital, disponível no portal Índios Online, Nhenety reflete: “Por que teria que viver sempre com arco e flecha na mão? Eu não, agradeço a Deus por ter a internet. Pra mim, o computador é um arco e flecha, pois com ele eu posso caçar e me defender, pois ‘caço’ informações para fazer projetos que qualifiquem a vida do meu povo e, ao enviá-los e conquistar apoios, como quem atira uma flecha, defendo minha história, meu povo, minha tradição e minha comunidade”, afirma. Através da ONG Thydêwá, os povos indígenas no Nordeste já lançaram o vídeo duplo Celulares indígenas + Indígenas digitais, alguns CDs com cantos de rojão (de trabalho) e torés e publicaram a coleção Índios na visão dos índios, que contabiliza três livros lançados.

ASSUMINDO A VOZ

O título da coleção justifica boa parte dessa iniciativa de registrar as histórias dos povos indígenas. Tudo começou mais ou menos nos anos 1990, quando alguns índios, cansados de verem a sua versão da história da colonização brasileira ser esquecida ou deturpada, decidiram assumir a voz nessa contação. “O brasileiro foi acostumado a ter só a versão oficial da história do Brasil. Mas a gente, que vive dentro da comunidade indígena, tem a visão real”, defende Nhenety.

Marcos Terena é coautor do primeiro livro de escritor indígena publicado por uma grande editora, O Índio aviador. Foto: Divulgação

Marcos Terena é precursor nesse protagonismo. Hoje, articulador dos Direitos Indígenas na Fundação Nacional do Índio – Funai, Terena é coautor de O índio aviador, de 1994, primeiro livro indígena publicado com apoio de uma grande editora (FTD). “Eu nunca fui afeito a escrever livros como forma de comunicação, mas diante da inexistência de um trabalho para a educação do jovem não indígena, principalmente, achei que poderia retratar a vida indígena para a juventude brasileira que luta por algo na vida.”

Depois dessa, outras iniciativas pontuais surgiram, como um livro do povo Xukuru de Ororubá (PE), Xucuru, filhos da mãe natureza, voltado para a educação escolar indígena, e Trioká Hahão Pataxi – Caminhando pela história pataxó, de Katão Pataxó (BA), ambos publicados com recursos dos autores e de instituições apoiadoras.

Um dos escritores indígenas mais profícuos é Daniel Munduruku. Autor de mais de 40 livros publicados por diversas editoras, entre eles Meu avô Apolinário, Coisas de índio, Histórias de índio, O banquete dos deuses, O sinal do pajé e As serpentes que roubaram a noite, Daniel organizou a coleção Memórias ancestrais (Editora Fundação Peirópolis), série de livros infantis que traz narrativas de diversas nações indígenas brasileiras. “A escrita é uma conquista recente para a maioria dos 230 povos indígenas que habitam nosso país desde tempos imemoriais. Detentores que são de um conhecimento ancestral aprendido pelos sons das palavras dos avôs e avós antigos, esses povos sempre priorizaram a fala, a palavra, a oralidade como instrumento de transmissão da tradição, obrigando as novas gerações a exercitarem a memória, guardiã das histórias vividas e criadas”, explica Munduruku.

Os livros escritos pelos indígenas contam sobre identidade, utopia, cumplicidade, esperança, resistência, deslocamento, transculturação, mito, história, diáspora, coragem, orgulho da etnia, tradição, cultura, educação, sociedade da informação, preconceitos, luta pelo território e pela sobrevivência. Falam também das danças, músicas, dos ritos, da cosmovisão, da relação mágica com a natureza e seus elementos. Dão conta de um universo infindo de situações contadas, vividas e sonhadas. Mostram-nos que a palavra indígena, ainda que somente falada, cria, enfeitiça, embriaga, gera monstros, faz heróis, remete-nos à nossa própria memória ancestral e dá sentido ao nosso estar no mundo.

Escritora e professora universitária, Graça Graúna também tem atuação importante em programas de educação. Foto: Reprodução

Mais: recontam uma história milhões de vezes escrita sob a ótica não indígena, o que gerou nesses povos o sentimento de impotência e esquecimento, seja de si mesmo, do seu povo, da sua cultura ou da sua história. “É preciso escrever, ‘mesmo com tintas de sangue’, a história que foi tantas vezes negada. A escrita é uma técnica. É preciso dominar essa técnica com perfeição para poder utilizá-la a favor da gente indígena. Técnica não é negação do que se é. Ao contrário, é afirmação de competência. É demonstração de capacidade de transformar a memória em identidade, pois ela reafirma o ser, na medida em que precisa adentrar no universo mítico para dar-se a conhecer ao outro. O papel da literatura indígena é, portanto, ser portadora da boa notícia do (re)encontro. Ela não destrói a memória, ao contrário; a reforça, e acrescenta ao repertório tradicional outros acontecimentos e fatos que atualizam o pensar ancestral”, acredita Munduruku.

“A literatura indígena é um arranjo ou uma estratégia que o índio criou para educar o branco na sua própria linguagem, seja ele aluno ou professor. As histórias contadas que sempre foram tratadas como lendas ou mitos pelos ‘especialistas em índios’ são, na verdade, fórmulas para energizar o espírito, manter a língua e também a história do povo vivas”, complementa Marcos Terena.

Para a escritora indígena Maria das Graças Ferreira, mais conhecida como Graça Graúna, que é professora universitária, com graduação e pós-graduação em Letras e tem atuação marcante em programas de educação, a literatura indígena é tão universal quanto a literatura brasileira, portuguesa, hispânica, entre outras manifestações artísticas. “A designação ‘indígena’, ‘nativa’, ‘periférica’ ou ‘minorias’ não aumenta ou diminui a noção de estética; mas aguça a noção de identidade, de resistência.”

A escrita indígena é a materialização da oralidade. E, segundo eles, cada livro representa uma conquista rumo à afirmação da identidade. Numa dedicatória do livro Mãe-d’água, uma história dos Cariris (Ed. Scipione), o coautor Tkainã, do povo Kariri-xokó, faz questão de dizer que “oferece uma lembrança de uma vitória dos Kariri-xokó”. Depois de anos de opressão racial e cultural, ver-se abrir a porta desse diálogo é um grande feito para os indígenas. “É a tradução de uma voz silenciada pelo colonizador e que procura demonstrar um conteúdo filosófico e atual para quem deseja, por exemplo, conhecer a natureza, a cultura e as vivências física e comunitária dos povos indígenas”, define Terena.

Doutora em Linguística, Stella Telles observa as variações de relação dos povos indígenas com a escrita. Foto: Ricardo Moura

Um capítulo à parte, nesse contexto, são os livros da Global Editora, que, desde os anos 1990, investe na temática indígena. Dessa forma, lançou dezenas de autores indígenas, como A sabedoria das águas e A primeira estrela que vejo é a estrela do meu desejo, de Daniel Munduruku, e O povo Pataxó e suas histórias (vários autores), ou que falam na temática, como O livro das árvores (organizado por Jussara Gomes Gruber) e Metade cara, metade máscara (Eliane Potiguara).

Segundo a assessoria de imprensa da editora, esse interesse começou com o que se pode chamar de feeling do editor, ao descobrir um nicho pouco explorado e apostar nas publicações. “Depois da publicação da lei 10.139/2003, assinada pelo ex-presidente Luiz Inácio da Silva, que obriga a inclusão da História da Cultura Africana na rede curricular de ensino público e privado (visando orientar e conscientizar as pessoas da desigualdade racial), a oferta de autores/assuntos indígenas foi maior”. De acordo com a editora, foi justamente essa lei que aumentou a procura de livros com essa temática, pois as escolas têm que colocar o índio, o negro, os portadores de deficiência na grade curricular. “Alguns dos nossos livros já tiveram mais de uma reimpressão”, afirma.

Um caso curioso registrado na Global é o do designer gráfico Mauricio Negro. Por ter ilustrado alguns livros de Daniel Munduruku, ele abraçou a causa de tal maneira, que criou uma nova coleção, na qual ilustra, cuida do projeto gráfico e da edição dos textos de autores indígenas. Ele divide a autoria de dois textos com Munduruku (A palavra do grande chefe) e com Vãngri Kaingáng (Jóty, o tamanduá). Também é coordenador editorial da Coleção Muiraquitãs (colecaomuiraquitas.blogspot.com), que, além de Jóty, o tamanduá, lançou mais duas obras: Tekoa, conhecendo uma aldeia indígena, do guarani Olívio Jekupé, e Por dentro do escuro, de Arthur Shaker, a partir dos relatos dos velhos do povo Xavante. Também ilustrou Awyató-Pót, histórias indígenas para crianças, do mawé Tiago Hakiy, Ipaty: o curumim da selva, de Ely Macuxi, e Nós somos só filhos, da potiguara Sulamy Katy.

Editora Global investe, desde os anos 1990, na literatura indígena

e já lançou mais de 20 obras com essa temática. Imagem: Reprodução

“Sempre tive atração por mitologia e filosofia, desde muito cedo, mas acho que uma afinidade profunda é que me liga à percepção indígena. A circularidade que é também comum na filosofia grega pré-socrática. O ser humano como parte da natureza. E não uma natureza à parte, sempre ao nosso dispor, como reza a linearidade judaico-cristã consagrada na sociedade que herdamos que, para alguns, é apenas uma versão pop das ideias de Platão e Aristóteles. Ou seja, essa sintonia com culturas autóctones, daqui ou de qualquer outro lugar, é mais do que artística. Tem a ver com meus valores mais íntimos, religiosidade e percepção de mundo”, afirma o ilustrador.

E pondera: “Este é um momento especial para o Brasil. Temos acompanhado uma vigorosa e crescente edição de livros, escritos em português (e, às vezes, bilíngues), de autores indígenas. Esse protagonismo é notável porque, até então, toda a literatura disponível dependeu da pena do não indígena, sob filtros culturais, macetes e cacoetes. Nosso polifônico Brasil, onde ainda resistem mais de 180 línguas nativas, tem muita história a registrar sobre o papel”.

De acordo com Graça Graúna, ainda existe muita coisa a ser feita, visto que, em muitos eventos culturais, a literatura indígena ainda é uma ilustre desconhecida. “Apesar das barreiras, cabe mencionar o apoio da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ), da Fundação Ecofuturo, da Fundação Ford e do Instituto C&A que, há quase uma década, vem propiciando a realização do Encontro de Escritores Indígenas, em sua oitava edição”, comemora.

Livro sobre a lenda indígena narra a história dos Cariris, povo que

vive à margem do são Francisco. Imagem: Reprodução

LÍNGUAS EM EXTINÇÃO

Um relatório da ONU sobre a situação dos povos indígenas do mundo, produzido pelo Secretariado do Fórum Permanente sobre Questões Indígenas das Nações Unidas e lançado em 2010, dá conta de que quase 90% das línguas indígenas no mundo devem desaparecer nos próximos 100 anos. Não à toa, o governo federal vai destinar R$ 2,1 milhões, em 2012, para projetos de documentação de línguas indígenas ameaçadas de extinção. Será a primeira vez que esse tipo de ação terá uma destinação específica de verbas no orçamento da União.

A decisão do governo está ligada a pressões internacionais. O Brasil figura em terceiro lugar na lista dos 10 países do mundo com maior número de idiomas ameaçados. Segundo o Atlas das línguas do mundo em perigo, uma publicação da Unesco, no território brasileiro, chega a 190 o total de línguas condenadas ao desaparecimento. No topo da lista daquela publicação aparecem a Índia, com 198 línguas, e os Estados Unidos, com 191.

Como aponta a publicação, qualquer língua falada por menos de um milhão de pessoas corre algum risco. Por esse critério, do total de quase 6 mil línguas existentes no mundo, cerca de 2.500 estão em perigo. No Brasil, estima-se que cerca de 40 línguas são faladas por menos de 300 habitantes. Na avaliação do diretor do Museu do Índio (RJ), o antropólogo José Carlos Levinho, elas devem desaparecer nas próximas duas décadas.

Publicação faz parte da série da Melhoramentos sobre mitos indígenas.

Imagem: Reprodução

Para Marcos Terena, escrever na língua do branco e, no futuro, ser lido por um indígena ou não defende a estratégia de preservar, por meio da literatura, o dom da oralidade. “A oralidade, no caso indígena, é também a forma de segurança interna filosofal e de defesa diante dos avanços do colonizador, ao impor um sistema educacional que não corresponde à nossa realidade. Por isso, muitos povos no Brasil perderam totalmente a referência linguística. Como transmitir do velho para o novo, se não existe mais essa ponte, que era o idioma, a língua?”, questiona.

“Cada índio escreve segundo sua etnia, sua identidade, e os livros desses autores servem para o próprio povo e para outros povos indígenas no Brasil. Quanto mais ler histórias indígenas, mais uma criança poderá valorizar seu povo. E quando um não índio lê nossos livros, ele começa a valorizar muito mais o indígena, pois vê que não somos incapazes; somos apenas diferentes, não inferiores”, analisa o escritor guarani Olívio Jekupé.

Segundo Graça Graúna, após 20 anos da publicação do Art. 216 (da Constituição Federal), os direitos dos povos indígenas reaparecem no cenário das leis brasileiras na esfera da educação. Em 10 de março de 2008, quando o então presidente Lula sancionou a Lei 11.645, os trabalhadores e trabalhadoras do Ensino Fundamental e Médio, público e privado, foram surpreendidos com a obrigação de incluir o estudo da História e Cultura Afro-brasileiras e indígenas. “Infelizmente, a história e a cultura na percepção indígena são questões ainda pouco estudadas no Brasil. O nosso futuro reside também no respeito às nossas tradições, respeito ao nosso jeito de ser indígena (seja na aldeia ou na cidade grande). Esse modo de ver não é um pensamento isolado, mas um pensamento que vai ao encontro do desejo coletivo, que é o direito à cultura, à literatura, à educação escolar. Isso faz parte dos desejos indígenas, isto é, dos direitos humanos.”

Coletânea de textos de autores indígenas apresenta visões diversas de suas culturas. Imagem: Reprodução

Stella Telles, doutora em Linguística pela Vrije Universiteit Amsterdam e professora do Departamento de Letras e da Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), salienta que a relação dos povos indígenas com a escrita é muito variada, tanto a familiaridade e funcionalidade da escrita quanto o respeito ao tempo de contato que os diferentes grupos têm com a escrita.

Segundo ela, o Brasil tem em torno de 180 línguas, das quais, aproximadamente, 40 têm estudos mais aprofundados e 120 apresentam algum tipo estudo. “A Constituição de 1988 assegurou o direito à língua e à diversidade cultural para as minorias do país, garantindo uma educação escolar diferenciada e de qualidade, intercultural e bilíngue (ou multilíngue, como acontece em alguns grupos no Amazonas). Com a larga diversidade sociocultural, os variados graus de contato com a realidade não índia, as dificuldades de acesso aos grupos e a diferença numérica da população existente entre as mais de 200 etnias, a realidade da educação escolar indígena não é nada uniforme no Brasil. Muitas vezes, a escola ainda funciona de forma muito semelhante ao passado: atuando como agência de controle, impondo um modo de vida alheio às tradições, não raro nocivo e impiedoso com os índios. Uma boa notícia é que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional complementa a Constituição e favorece a busca da implementação de uma educação diferenciada, que atenda às peculiaridades socioculturais das etnias. Dessa forma, a escrita, especialmente no universo escolar, se coloca como instrumento fundamental para que o diálogo entre as sociedades possa ser menos desigual”, avalia a professora.

Ela adianta que as línguas indígenas já vêm sendo estudadas e catalogadas por pesquisadores, sobretudo linguistas, e alunos da pós-graduação, mestrado e/ou doutorado de diversas universidades no Brasil e no exterior. “Esses estudos dão suporte ou mesmo fornecem as bases para a escrita e o seu fomento em muitas comunidades indígenas. Muitos dos estudiosos também se engajam e desenvolvem trabalhos de educação junto aos povos com os quais trabalham. Sem dúvida, esses são uma contribuição e um compromisso continuado que a academia tem para com os povos indígenas, reconhecendo que a manutenção da diversidade inclui direito à acessibilidade e à livre escolha”, assegura. ![]()

Leia também:

“O repertório das histórias é inesgotável”