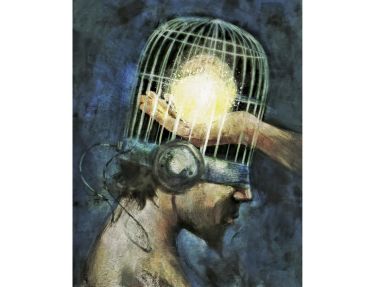

'Retrato de margarida'. Aguada de nanquim sobre papel, 1950.

Imagem Reprodução

Era uma vez, mais uma vez, a polícia invadindo a Folha do Povo, a Folhinha, tão pobrezinha coitada, empastelando tudo, comunista fugindo pelo telhado, caindo em cima da mesa de jantar de família cristã em pleno jantar feito peru de Natal, Abelardo levando um soco que ficou seis meses de olho roxo, quase perdia uma vista, quem salvou foi o médico da Detenção. Era uma vez Para Todos, Novos Rumos, Horizonte, Voz Operária, o realismo crítico, Os retirantes de Portinari, A fome e o brado de Abelardo da Hora, os meninos magros, a mão crispada cujo modelo foi a do próprio escultor, de tanto ser preso estudou Direito para ter direito a prisão especial, mas nem adiantou porque até a pena de morte foi condenado na ditadura. Era uma vez a estudante de Direito Margarida Maria de Sampaio Lucena (Engenho Juá, Guarabira, PB, 16/abril/1924 – Recife, PE, 17/novembro/2010), que deve ter morrido tantos anos depois do medo acumulado durante a vida inteira e de fato nos seus últimos dias vivia gritando de medo pedindo à filha Lêda para segurar na mão dela, era uma vez, dizia eu, a estudante Margarida na Associação dos Empregados do Comércio do Recife na Rua da Imperatriz, na exposição de esculturas de Abelardo da Hora, nobre Rua da Imperatriz, onde o pintor Hélio Feijó fazia ilustrações para o jornalzinho Praeiro, distribuído na fila do ônibus de Boa Viagem aos domingos na frente do cinema Trianon, atelier dividido com Ladjane Bandeira, vinda de Nazaré da Mata, que desenhava com batom e fazia ilustrações para o Suplemento do Diario de Pernambuco dirigido por Mauro Mota. Era uma vez uma exposição de Cícero Dias na Faculdade de Direito feita pelo estudante Aloísio Magalhães que fazia cenário para o Teatro do Estudante de Pernambuco dirigido por Hermilo Borba Filho, e duas exposições de Lula Cardoso Ayres, uma na mesma Faculdade e outra na Rua da Imperatriz, expondo também nas vitrines da livraria Cruzeiro juntinho do Armazém Potiguar, o “Gigante da Rua Nova” (obrigado Rostand pelo ótimo Livros, livreiros e livrarias), e que desenhava as latas de biscoitos Confiança e cartaz para eleição de Gilberto Freyre para deputado federal com as três raças, o negro, o índio e o branco, quando o único chinês que existia na face da Terra era o da lavanderia da Rua da Matriz e o único japonês o Guemba da sorveteria da Rua da Aurora que já naquela época fazia sorvete de frutas amazônicas, região tão lendária quanto as amazonas guerreiras, e de fato amazonense eu só conhecera um no internato do Colégio Marista mas duvidando que existisse, com perdão de Milton Hatoum. Era uma vez eu encontrando com Ivan Carneiro na Rua de Santa Cruz, meu ex-colega de classe no Marista, ele me perguntando se eu inda gostava de desenhar, me convocando para fazer parte do Atelier Coletivo que ia ser fundado, estavam procurando casa para alugar, eu disse que não sabia nada de arte, ele disse que era mesmo para gente assim, cada um dava vinte cruzeiros, eu dei para me livrar, dias depois ele voltou dizendo: “a casa está alugada na Rua da Soledade”, ali começou minha vida de novo, nunca mais pisei na Faculdade de Direito onde nunca estudei, gastei a tinta verde todinha que era para todo mundo somente no fundo do primeiro quadro feito de lona de cama que eu pedi a meu pai, da loja em Ipojuca, que fazia cama de lona, a tela sem preparação, eu não sabia que se preparava, chupou a tinta todinha, nem que se usava solvente, Ionaldo querendo me botar para fora, Abelardo dizendo a ele que o culpado era ele que não tinha me ensinado e de fato fui o primeiro a começar um quadro no Atelier, logo grande, inspirado em Diego Rivera, um metro ou mais, uma mulher num fundo verde imitando canavial, Reynaldo Fonseca disse que a mulher que eu pintara estava caindo, que no outro dia quando eu chegasse ia encontrá-la no chão, minha primeira lição, depois disseram que o quadro deveria ter um tal de equilíbrio, um lado não podia pesar mais do que o outro. Era uma vez Lêda se arrastando, a fralda melada do barro de modelagem, eu levando Lenora carregada no braço para ver filme no cinema Parque, Ionaldo desfilando na Rua da Imperatriz com o cabelo arrepiado, antecipando-se à moda black power, com o judeu Bernardo Ludemir, os dois fumando cachimbo, eu não sabia que existia judeu a não ser na Bíblia, apesar de passar todo dia na porta do Clube Israelita pensando ser um clube como outro qualquer como o Tramways ou o Santa Cruz, uma vez fomos Abelardo, Ionaldo, Marius Lauritzen Bern, Gilvan Samico e eu desenhar pelos canaviais de Ipojuca, Joãozinho-do-Ônibus cubou bem Ionaldo de cima abaixo, disse sério em segredo a meu pai: “Seu Amaro, aquele ali parece que trabalha nas fumaças”, chamando de catimbozeiro. Era uma vez o realismo lírico de Abelardo, adivinhando Margarida na escultura Bacante de que sobrou apenas uma foto de Delson Lima, outra versão de Margarida esculpida diretamente no mármore pelas mãos de Abelardo, sendo essa a primeira vez que cheguei a ver alguém esculpir no mármore, de maceta e cinzel (Mulher, 124cm de altura, col. Cid Sampaio, 1952) no exíguo corredor da casa da Rua Velha, pertencente a um parente de Gilvan Samico, nossa segunda sede, onde uma vitrolinha tocava Pássaro de fogo de Igor Stravinsky, A Dança dos curdos de Aram Katchaturian, Introdução ao rondó caprichoso de Camille Saint-Saëns e Old man river cantada pelo grande baixo americano Paul Robinson. Era uma vez as gravuras de Käthe Kollwitz, Mário Gruber, o clube da gravura de Porto Alegre, de Danúbio Vilamil Gonçalves, Glênio Bianchetti, Carlos Scliar, Vasco Prado, Glauco Rodrigues, as xilos de Renina Katz e Fayga Ostrower. Era uma vez Margarida lendo as poesias de Nazim Hikmet e escrevendo as suas próprias. Era uma vez a gente conversando a noite toda num banco da Praça Maciel Pinheiro, no bilhar de Seu Arnaldo, no bar de Bigodinho, ninguém bebendo nem comendo, todo mundo liso, o único que comia sanduíche e tomava guaraná e comia macarronada na leiteria Vestal da Rua do Hospício era Wellington que trabalhava na Mala Real e de noite pintava enquanto um barbante pendurado num prego se mantinha aceso a noite toda para acender o cigarro, economizando fósforo, noutro prego o quadro, que ninguém tinha cavalete. Era uma vez eu, Abelardo, Ionaldo na Rua do Hospício andando atrás de uns soldados americanos, que no Recife inda tinha muito, eu testando meu inglês: “Go home salambambite”, eles se viraram, a gente disfarçou. Era uma vez eu na cozinha discutindo com Margarida a melhor maneira de dissolver o leite em pó das crianças, dizendo que era melhor botar a princípio somente um pouquinho d’água até ficar uma pasta e então acrescentar o resto da água, ela achando que era melhor botar a água toda logo, acrescentar o pó e ir mexendo, Margarida que nunca reclamava nem dizia palavrão, no máximo, no auge de uma briga com Abelardo, dizendo: “Você quer me transformar numa Ana Bolena”. Era uma vez Ionaldo propondo para hino do Atelier Coletivo o frevo cantado do bloco Bebé Chorão: “Porque sem Bebé [apelido de Abelardo]/ninguém pode brincar/vamos cair na folia/divertir no carnavá”. Ai, Margarida, era uma vez todos nós, até quando não exista mais ninguém que nos tenha visto, não possa dizer, se lembrando de nós, “era uma vez”. Era uma vez e sempre Margarida Lucena da Hora no coração da gente. ![]()

Texto da sentença de morte de Abelardo da Hora. Imagem: Reprodução

JOSÉ CLÁUDIO, artista plástico.