Enquanto umas desaparecem... outras surgem de mansinho

TEXTO JULIO CAVANI

FOTOS COSTA NETO

01 de Janeiro de 2011

Imagem Reprodução

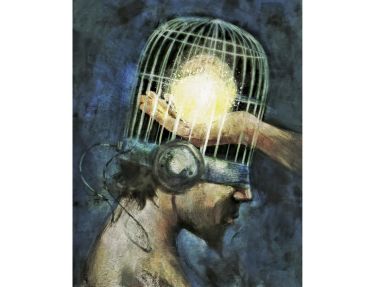

Em 10 anos, o mundo não é mais o mesmo. A primeira década do século 21 não foi aquela prevista pela ficção científica, mas a ciência, em muitos casos, foi além da imaginação e da fantasia (apesar de carros ainda não voarem pelas cidades e outros planetas não terem sido colonizados). Profissões de outros tempos não existem mais, enquanto algumas, também antigas, se encontram em claro processo de extinção. A mesma tecnologia que ameaça, por exemplo, o uso de CDs de música, deu origem a atividades econômicas que não existiam no Recife há uma década, como a produção de games ou o motion design em 3D. Ao mesmo tempo, também aparecem novas necessidades humanas no campo das artes, não obrigatoriamente ligadas ao avanço da informática, porém frutos dos desdobramentos das experimentações autorais. Nestas páginas, seis personagens representam um futuro já presente ou um passado que insiste em sobreviver...

CRIAÇÃO DE GAMES

Maurício Carvalho

Desde que ganhou seu primeiro videogame, um Atari, antes de chegar aos 10 anos de idade, Maurício Carvalho nunca desgrudou os olhos da tela. Enquanto crescia, estudou e se formou na UFPE, mas continuou a jogar, passou por várias gerações de consoles, até chegar ao ponto de transformar os jogos eletrônicos em sua principal atividade econômica. Hoje, é sócio e diretor de duas empresas de reconhecimento internacional, uma dedicada à internet (a Icorp) e, outra, aos games (a Playlore), ambas com atuação em setores que praticamente inexistiam no Recife há uma década.

Graças ao empenho pessoal de Carvalho e seus colegas, mas também à disseminação da informática e ao ambiente favorável proporcionado pelo instalação do Cesar e do Porto Digital, no Bairro do Recife, a Playlore hoje produz material para jogos de computador e de consoles de última geração, como o PlayStation 3 e o X-Box 360. Nos últimos anos, a empresa chegou a elaborar o visual de personagens, naves espaciais, veículos e cenários para games estrangeiros oficiais como Star wars galaxy (ligado à série Guerra nas estrelas) e DC Universe.

“Nosso interesse principal sempre foi proporcionar um ambiente favorável para quem quiser trabalhar com games de nível avançado sem precisar sair do Recife”, especifica Maurício, que sempre está à procura de novos artistas interessados em integrar sua equipe, algo difícil de encontrar numa cidade onde essa mão de obra ainda é relativamente restrita. Entre os cerca de 50 funcionários da Playlore, há desde desenhistas fãs de ficção científica até ex-donos de fliperamas e locadoras.

O novo projeto da Playlore é um jogo totalmente desenvolvido no Recife. Não apenas a parte artística, mas toda a tecnologia e o sistema de jogabilidade foram criados por sua equipe, que deve lançar o produto no mercado estrangeiro e assim ajudar a consolidar a produção nacional. Estar com um pensamento à frente do que é lançado é fundamental: “Procuramos pensar em como será a 11ª edição de um jogo que ainda está no número 5”.

Antes de se dedicar a essa experiência 100% autoral, eles produziram para as grandes marcas com o objetivo principal de pesquisar as novas tecnologias, estudar técnicas e manter contato direto com o que existe de ponta. De acordo com Maurício: “demos uma recauchutada no visual do jogo (Star wars galaxy) e melhoramos os gráficos, apesar de não termos sido contratados para fazer tudo isso. O resultado foi um sucesso nas feiras e convenções de fãs nos Estados Unidos”.

“Não queremos fazer só para fora. A prioridade é nos estabelecermos como uma alternativa viável”, diz Maurício. Seu alvo não é o mercado de consoles, mas os jogos para computador (PC), que não dependem de toda uma indústria de produtos físicos que envolve impostos, distribuição e fabricação. “Isso tudo deixa o produto mais caro para o usuário final.”

MOTION DESIGN 3D

Marcelo Garcia Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Dimensões paralelas à realidade são o ambiente de trabalho de Marcelo Garcia. Em seus vídeos digitais, o motion designer pernambucano desenvolve paisagens virtuais com uma complexidade comparável à de formas encontradas na natureza. Seu processo criativo envolve a harmonização do caos e o desenvolvimento de estruturas fisiológicas autônomas, que respondem, a estímulos de luz, cor e som. Depois de desenvolver trabalhos para diversos estúdios brasileiros e estrangeiros, ele fundou sua própria marca, chamada Molho, na qual diz obter mais liberdade criativa. Pode-se dizer que é um novo tipo de artista, pois as ferramentas e suportes que usa estão sempre em transformação e não existiam em décadas passadas. “A tecnologia tem dissipado as barreiras entre as áreas de fotografia, vídeo, filme, áudio e design”, afirma.

Empresas como Coca-Cola, Nike, MTV, Fox, Smirnoff, The New York Times e Toyota já estiveram entre os clientes que acreditaram em seu potencial para levar arte a vídeos publicitários produzidos com técnicas de animação, muitas vezes em filmes que sequer foram exibidos no Brasil, apenas na Europa ou nos EUA. O cineasta norte-americano Darren Aronofsky (Réquiem para um sonho, O lutador) o contratou para desenhar o selo animado de sua produtora.

“Os mercados estão completamente saturados e as coisas que se sobressaem, geralmente, vêm de uma voz nitidamente pessoal”, enxerga Garcia, que procura associar os interesses dos clientes a seus próprios anseios artísticos. “É importante mostrar personalidade e ser honesto consigo mesmo. Por existirem mais nichos de mercado do que jamais existiram e por a tecnologia ser tão acessível, a criatividade está muito em alta atualmente. Toda semana, aparece algo que surpreende.” Imagem: Divulgação

Imagem: Divulgação

Seu primeiro curta-metragem autoral, totalmente independente, começou a ser produzido em 2010. Apesar de ter sido mais reconhecido por obras em computação gráfica tridimensional, ele tem um grande interesse em experimentar as formas de filmagem mais convencionais, que retratem coisas do mundo real recontextualizadas para sua imaginação. Perfeição é uma palavra totalmente questionável em seu vocabulário visual, pois muitas vezes são os traços contorcidos que o encantam. “É difícil estipular o que é arte. Eu, pessoalmente, acho que é algo que vem de nossas conclusões e que, de alguma forma, remete à nossa experiência de vida. Arte é uma palavra supergeral que, por si, não diz nada, assim como música.”

Quem assiste a seus vídeos (basta acessar o site da Molho) não tem dúvidas sobre seu valor artístico, mesmo quando eles estão associados a alguma marca comercial. “Michelangelo era comissionado pela Igreja para pintar tetos de templos, Dalí se repetia e pintava retratos de famílias ricas na Califórnia. Miles Davis, na sua fase eletrônica, preocupava-se mais com seu lazer e visual do que com sua embocadura”, cita, para exemplificar como essas questões de autoria são relativas.

Ele não nega, contudo, que pode ser influenciado por tendências de mercado, ou mesmo influenciá-las: “Apesar da diversidade das culturas e dos tipos de expressão diferentes, nós, no mundo todo, nos movimentamos como um coletivo. Um vai levando para a frente onde o outro parou. Claro que o nível emocional, elementos-surpresa e o conceitual do trabalho dependem de quem está pensando e de quem está executando. Dá para ver claramente quando algo é simplesmente igual a tudo. Até uns cinco anos atrás, a estética de filmes e comerciais estava cultuando a tecnologia como fim, e não como um meio. Tudo tinha cara de computador, edições rápidas, defeitos digitais. Após a saturação, precisava-se de uma humanização, aí veio uma onda de stop motion. Existiu também uma adoração ao neon, ao air brush, reflexos, e flare, típico dos anos 1980. Não se sabe quem influenciou quem”.

Mesmo com a trajetória internacional, Marcelo Garcia faz questão de manter um vínculo profissional e artístico com o Recife por meio das peças – como cartazes e vídeos – que produz para os projetos de sua família, especificamente os festivais de música Virtuosi e Coquetel Molotov. Em 2009, por exemplo, elaborou uma animação que serviu de cenário da ópera armorial Dulcineia e Trancoso. Assim como em uma partitura erudita, as composições gráficas de sua autoria seguem uma lógica mutante, formada por camadas que se alteram praticamente sem repetições.

PREPARAÇÃO DE ELENCO

Amanda Gabriel

"Preparação de elenco" é uma expressão que começou a aparecer nos créditos de filmes brasileiros na última década. Sucessos como Cidade de Deus (2002) e Bicho de sete cabeças (2001), cheios de personagens marcantes interpretados por pessoas que não têm formação de ator, foram os principais responsáveis por essa tendência. No Recife, a atriz Amanda Gabriel foi a primeira profissional a assumir oficialmente o cargo, que desempenhou até agora em dois curtas e três longas-metragens.

Amanda tem algumas hipóteses a respeito do surgimento dessa nova atribuição: “Nos últimos 10 anos, o cinema brasileiro se desenvolveu e se profissionalizou bastante. Aspectos técnicos e artísticos se aprimoraram. Surgiram também roteiros mais experimentais, que têm sido escritos com necessidades especiais, abertos a novas possibilidades de dramatização”. O som no cinema nacional também evoluiu muito após a retomada. Ela concorda que isso tornou a questão da fala muito mais delicada e detalhada nos filmes. “Não existia essa necessidade na época do Cinema Novo, quando ainda nem se trabalhava com som direto, pois todos os filmes eram dublados e Glauber Rocha podia gritar para comandar os atores no meio da cena”, acrescenta a atriz.

“Nos Estados Unidos, não se faz preparação, a não ser quando é para um personagem específico, que eles chamam de coaching. Alguns atores têm seu próprio preparador, como Rodrigo Santoro, que trabalha com Sérgio Penna, um dos precursores da atividade no Brasil. Em outros casos, os assistentes de direção desempenhavam uma função semelhante, mas não era a mesma coisa”, compara Amanda, que vê em seu trabalho uma atenção maior para aspectos humanos, relacionados ao conteúdo dos roteiros, enquanto os diretores precisam estar atentos a todas as questões técnicas. Ela conta que o roteirista argentino (radicado na França) Gualberto Ferrari, que recentemente ministrou um workshop na Fundação Joaquim Nabuco, disse ser a preparação de elenco uma invenção dos brasileiros.

Cada projeto exige uma forma diferente de trabalhar. “Não existe método único”, defende Amanda, que participou dos longas-metragens O som ao redor, de Kleber Mendonça Filho, Amigos de risco, de Daniel Bandeira, e Eles voltam, de Marcelo Lordelo, e dos curtas Muro (premiado em Cannes), de Tião, e Mens sana in corpore sano, de Juliano Dorneles. O trabalho não é direcionado apenas para os não atores. Em sua opinião, artistas com experiência profissional e formação acadêmica contribuem com o diálogo na hora de serem “preparados”. Irandhir Santos, Germano Haiut e Maeve Jinkings (O som ao redor) estão entre os que viveram a experiência com ela.

Com exceção de um personagem, todo o elenco de Muro é formado por não atores, moradores de Conceição do Meio, um distrito de Serra Talhada, minicípio do sertão pernambucano. “Primeiro, criei uma relação com as crianças, para depois começar a falar do projeto. A gente chegou devagar. Fui morar na cidade. Eu dormia na cama da menina que morre no filme”, explica.

O roteiro de O som ao redor abrange mais de 70 personagens (com falas): “Antes do início das filmagens, 10 horas por dia, eu me sentia como um médico que recebe os pacientes no posto de saúde, um por um”.

Para Eles voltam, Amanda fez preparação de elenco com os moradores de um assentamento de sem-terras. Foram feitas várias visitas prévias ao acampamento para identificar o que os assentados queriam levar ao filme, pois o diretor Marcelo Lordelo desejava evitar qualquer tipo de artificialidade. Além disso, o personagem principal do longa é uma garota de 13 anos que aparece em todas as cenas e precisou aprender muito sobre os bastidores do cinema. Em Amigos de risco, Irandhir Santos (Tropa de elite 2) interpreta um homem que passa mais da metade da história desmaiado, carregado por outros dois personagens: “Dedicávamos pelo menos uma hora, de cada ensaio, apenas para que eles se acostumassem com essas posições”.

TIPOGRAFIA

Sílvio Silvino da Silva

De tão rara, a especialidade de Sílvio Silvino da Silva já pode ser considerada de valor artístico. Ele é um dos últimos tipógrafos que ainda atuam no Recife. No lugar de um computador com teclado e impressora, seus instrumentos de trabalho, usados para imprimir textos sobre papel, são uma máquina rotativa, praticamente manual (chamada minerva), letras de chumbo (os tipos ou clichês) e ferramentas como o componedor (uma régua de madeira que serve de apoio para que o tipógrafo monte as palavras).

“Sempre trabalhei com isso, desde os 14 anos de idade. Aprendi com meu irmão mais velho, que fez um curso técnico no Senai”, lembra Sílvio, cujos sobrenomes (Silvino da Silva) repetem as mesmas quatro letras iniciais de seu primeiro nome, em uma espécie de jogo de palavras que tem tudo a ver com seu ofício. “Eu poderia ter mudado para o computador, mas, sinceramente, eu me divirto é aqui mesmo”, assume, para deixar claro que se mantém ativo por motivos mais emocionais do que racionais ou econômicos.

Seu trabalho remonta às origens da imprensa, pois foi a partir da invenção da tipografia que os documentos deixaram de ser reproduzidos em caligrafia. Segundo Silvino, “até algumas décadas atrás, na época da máquina de linotipo, os jornais, revistas e livros eram impressos assim. As chapas eram montadas e desmontadas todos os dias”. Atualmente, alunos de cursos de jornalismo nem precisam mais entender como aquilo funciona, pois a informática revolucionou tudo.

“Tenho uma clientela fiel há mais de 20 anos, com cerca de 30 fregueses que garantem meu sustento. Mesmo com a possibilidade do computador, as pessoas ainda gostam da tipografia”, atesta, enquanto mostra seu cartão de visitas, impresso (obviamente) por ele mesmo. É perceptível a olho nu a diferença entre as suas impressões e as de um computador. O resultado semiartesanal tem todo um charme retrô. Ele assume que é uma profissão em extinção (“creio que as minervas nem sejam mais fabricadas”), mas já tomou o cuidado de repassar as técnicas para novas gerações: “Já ensinei a cinco ou seis profissionais que hoje devem estar no mercado. Eles se interessaram por pura curiosidade mesmo”.

Calendários, cartões de visita, contratos, recibos, rifas e santinhos estão entre os produtos que mais o ocupam. “As pessoas trazem o que querem anotado em um papel e eu monto as letras de chumbo no componedor, antes de começar a imprimir”, descreve Silvino, que usa 15 estilos diferentes de fontes e possui opções de tamanhos, “a menor é a 6 e a maior é 48” (medidas semelhantes às usadas pelos programas de computador).

Por serem mais comuns, algumas expressões já são guardadas prontas, com as palavras e letras fixas, fundidas em uma mesma chapa. Exemplos: Entre Amigos; Feliz Natal; Prestação de Serviços; Certificado Nada Consta; + Saúde pra Você; Data do Recebimento; Deseja aos Seus Clientes e Amigos; Não Tem Valor como Recibo; Total Dessa Nota; Valor dos Serviços e Próspero Ano-Novo.

A Veneza Art Gráfica, empresa de Sílvio, funciona no bairro da Boa Vista, no segundo andar do Edifício Novo Recife, um prédio que abriga outras especialidades em vias de extinção, como um laboratório de fotografia em preto e branco, uma fábrica de lentes artesanais e uma loja especializada apenas em CDs (ver pg. 54).

Recentemente, uma empresa tipográfica brasileira, semelhante à de Silvino, foi descoberta pelos ingleses do programa televisivo independente Cool Hunting, veiculado na internet. Eles produziram uma bonita reportagem sobre a Gráfica Fidalga, que usa tipos de madeira para imprimir cartazes lambe-lambes espalhados pelos muros de São Paulo.

PINTURA SOBRE FOTOS

João Figueiredo (Dão)

“Sou uma espécie de dinossauro”, admite João Figueiredo, conhecido como Dão, que acredita ser o último pintor de retratos fotográficos em atividade no Recife. O produto de seu trabalho são aquelas fotos emolduradas, coloridas à mão, que hoje em dia costumam ser associadas às casas de famílias mais tradicionais do interior, mas que, na verdade, são dificílimas de se encontrar até mesmo nas cidades mais arcaicas.

“Eu chegava a ganhar até 15 salários mínimos por mês. Hoje em dia, não ganho nem um”, constata o artista, que é um verdadeiro patrimônio vivo. “O avanço científico acabou com minha profissão. Antigamente, o Recife era cheio de ateliês de pintura organizados e famosos. Todos fecharam.” A necessidade de pintar fotos diminuiu principalmente a partir da década de 1970, quando começaram a se popularizar os filmes coloridos e as câmeras automáticas no Brasil.

“Antigamente, até a metade do século 19, só existia pintura e desenho. Quando a fotografia foi inventada, era tudo em preto e branco, então vários pintores montaram estúdios especializados em colorir as fotos. Criaram um estilo próprio, que misturava as duas linguagens. Isso ficou muito popular entre o povo mais pobre, que não podia pagar aos artistas para pintarem um retrato totalmente à mão”, rememora Dão, que se considera um herdeiro direto dessa tradição. Sua profissão era conhecida como “retocador de ampliação”.

Para ter uma foto pintada por Dão, é necessário lhe entregar uma foto 3x4 qualquer (ou duas separadas, se for para o casal, que vão ficar juntas no quadro final). Com uma máquina de ampliação manual, ele aumenta a imagem e a revela sobre um tipo de papel fotográfico adequado para a aplicação da tinta. Além das cores, ele faz retoques na pele e nos cabelos dos retratados, cria um cenário e acrescenta roupas, brincos e colares.

De acordo com Dão, “antigamente, até quatro profissionais podiam trabalhar na mesma foto, pois havia especialistas para retirar as manchas e pintar apenas as roupas ou a pele”. Ele considera seu trabalho “70% artístico e 30% técnico”, pois cada profissional tem seu estilo e a mesma foto nunca ficaria igual se fosse pintada por duas pessoas diferentes. Ele também pinta naturezas-mortas e paisagens, mas não a partir de fotos. Suas maiores referências são Monet e o Impressionismo.

Por causa do trabalho, Dão chegou a viajar para a Bahia, o Ceará e Brasília (onde passou 10 anos). Hoje, mantém a atividade por amor, não por dinheiro.

A oficina de Dão funciona em uma pequena sala nos fundos do segundo andar de um prédio na Rua da Imperatriz, Centro do Recife. Para chegar às escadas, é preciso atravessar uma loja de óculos que ocupa o corredor. É fácil de achar o “esconderijo”, pois, simbolicamente, a última árvore da rua fica em frente à sua entrada.

LOJA DE CDs

João Carlos Soares da Silva

Os discos de vinil, no início do século 21, quem diria, voltaram a ser valorizados, produzidos e comprados. Por outro lado, o MP3 (disponível de graça na internet) e a pirataria já dominam o cotidiano de quem ouve música. No meio dessa chacoalhada no mercado musical, com as grandes gravadoras em crise, o CD virou um “patinho feio”, esquecido, estagnado e falido, com os dias aparentemente contados... Mas não para todos. No Centro do Recife, por trás do Cinema São Luiz, a Flowers Records sobrevive como um oásis. Além de ser uma das últimas lojas de música especializada da cidade (dedicada, sobretudo, ao rock), o Compact Disc ainda é seu produto principal.

João Carlos Soares da Silva, fundador e dono da loja, é o grande guardião do legado dos CDs no Recife. Em defesa de seus ideais, ele sintetiza: “Nunca vendi vinil, até por uma questão de espaço. Vim da geração do LP, mas não gosto. Dá muito trabalho. Essa onda retrô é puro modismo. A maioria dessas pessoas que começou a comprar vinil agora nem sabe a diferença. O som do vinil também pode ter qualidade ruim, muitas vezes pior que a do CD. Às vezes, vejo garotos orgulhosos porque acabaram de comprar um disco velho e todo lascado. Eles acham que é uma relíquia, mas está tão arranhado, que realmente não presta. Eu aviso logo que aquilo ali não vai tocar bem. O som do MP3 também é pior que o do CD, porque teve de ser comprimido para deixar o arquivo mais leve para download”.

Algumas características especiais garantem a sobrevida da Flowers. A primeira delas é o acervo especializado. Diante de tanta concorrência dos mais diferentes tipos, o aprofundamento artístico costuma ser uma das melhores saídas. Nas prateleiras, abarrotadas de discos, é possível encontrar desde a última banda descoberta na Inglaterra (as distribuidoras brasileiras praticamente pararam de apostar nesse tipo de lançamento) até exemplares arqueológicos de grupos pernambucanos da década de 1990. O grupo londrino The XX, por exemplo, é ouvido no mundo todo, mas ainda não foi lançado no Brasil (apenas pode ser importado, como fez a Flowers).

“Quando comecei, em 1999, ainda não havia tanta concorrência com as mega stores e os pontocom. Hoje, alguns vendedores das livrarias Cultura e Saraiva chegam a recomendar que os clientes procurem minha loja, pois sabem que aqui é o único lugar onde é possível encontrar alguns discos. A internet me ajuda a ficar antenado com os lançamentos. Meu público baixa música para conhecer novos artistas, mas prefere comprar CD original.”

Outro trunfo da Flowers são os discos “fora de catálogo”, aqueles que foram lançados no passado, já se esgotaram em todo canto, e não devem ser mais fabricados pelas gravadoras que detém os direitos sobre eles. Ciente desse tipo de limitação, João Carlos encomenda grandes quantidades de um mesmo lançamento, para que o álbum ainda esteja disponível em seu acervo depois de alguns anos. Isso ocorreu, por exemplo, com o primeiro CD da banda pernambucana Devotos, Agora tá valendo (1997), que não está mais disponível em nenhuma loja, mas até poucos meses ainda podia ser visto em sua prateleira (foi arrebatado por R$ 50, pois a raridade fez o preço subir). O mesmo se verifica com títulos internacionais.

“Em primeiro lugar, gosto muito disso aqui. Não toco nenhum instrumento, mas em outra encarnação devo ter sido músico. Eu sempre soube que me sentiria realizado se pudesse abrir um comércio de discos. Depois de 18 anos trabalhando como bancário, resolvi abrir a Flowers. Comecei a comprar discos e abrir canais com distribuidoras e gravadoras. Faço permutas com lojas de São Paulo e do Rio de Janeiro. É uma espécie de rede”, explica João.

Para oferecer bons discos importados a preços razoáveis, ele tem algumas estratégias. Uma delas é importar da Argentina, onde o mercado nacional ainda lança bastantes CDs de artistas europeus e norte-americanos. Um exemplo é a banda islandesa Sigur Rós, que praticamente não foi distribuída no Brasil, mas teve todos os seus álbuns comercializados no vizinho sul-americano. Outros, como Third, do Portishead, chegaram a ganhar edições brasileiras, mas com tiragens restritas demais, que se esgotaram rápido.

O dono da loja chega a ser radical para manter a credibilidade: “Eu não curtia coisas como The Smiths, U2 ou Manic Street Preachers. Mas os clientes pediam tanto, que acabei ouvindo e gostando. Eu abomino o forró eletrônico, o axé, a música sertaneja e o pagode. Aqui, eles não entram. Sinto-me um vitorioso por não precisar vender discos desses estilos. Minha vingança é não me entregar a esses canalhas que dominam tudo, principalmente as rádios. Só não vou falar que é ruim porque sei que também é cultura”.

Ele tem uma visão particular sobre o mercado recifense: “Das bandas do Recife, as que eu mais gosto acabaram ou nunca decolaram. O Recife é engraçado. As rádios não tocam música boa, mas a cidade é cheia de curtidores de Frank Zappa. Sempre que chega alguma coisa nova dele, alguém aparece para comprar”. Ele também se assume um saudosista. Fã absoluto de Iron Maiden, Rush, Boston, Status Quo e Bachman Turner Overdrive, não tem gostado muito de novidades. “Entre as bandas novas, poucas se salvam. Gosto de The Darkness, The Mars Volta, Kings of Leon e, principalmente, The Black Keys.”

As regras da casa também são bastante particulares. Há caixas de som, mas apenas João escolhe o que vai ouvir em seu ambiente de trabalho. “Não disponibilizo fones de ouvido. A maioria dos frequentadores já sabe o que quer e conhece o som do disco antes de comprar. Às vezes, a pedidos, aceito botar um CD pra tocar, mas só quando quero conhecer um artista novo ou o projeto solo do integrante de alguma banda.”

Mesmo assim, quer que todos se sintam em casa: “Nunca pedi para ninguém se retirar da loja. É sempre um prazer estar aqui com eles, não vendendo, mas ouvindo. Faço parte da vida deles. Gosto de passar meus dias aqui, mesmo quando não vendo nada. Tenho um cliente alemão que costuma passar dias inteiros aqui dentro. Ele disse que é difícil encontrar lojas assim na Europa”. ![]()

JULIO CAVANI, jornalista e escreve sobre cinema, música e artes visuais.

COSTA NETO, fotógrafo.