Bixa travesty

Documentário recebe o Teddy Award na Berlinale

TEXTO LUCIANA VERAS, DE BERLIM*

01 de Março de 2018

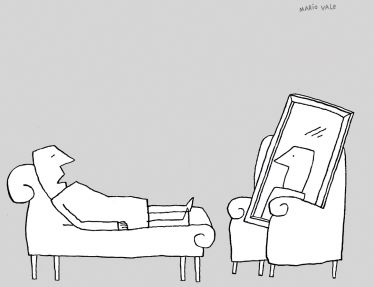

Linn da Quebrada em 'Bixa travesty'

Foto Divulgação

[conteúdo na íntegra (degustação) | ed. 207 | março 2018]

“Mas o que significa mesmo Bixa travesty?”, indagava um jornalista, em alemão, para a pessoa que estava ao seu lado na fila do CineStar 7 na tarde de uma segunda-feira de fevereiro. Lá fora, Berlim com 1 grau de temperatura, a Potsdamer Platz lotada de cidadãos e turistas no seu ir e vir e, dentro de um dos maiores complexos cinematográficos a abrigar a 68ª Berlinale, a dúvida premente, entre os que não falavam português, era justamente essa: que danado é esse título, do que, aliás, vai falar esse documentário? Cinco minutos depois, Claudia Priscilla e Kiko Goifman, os diretores, e a própria personagem-título e força motriz do filme, Linn da Quebrada, respondiam diante de cerca de 200 pessoas: “Este é um filme político sobre um corpo político”. No final do festival, o documentário seria vencedor do Teddy Award na categoria.

Não era a primeira vez que o casal, parceiro na vida e na arte, apresentava um documentário na Berlinale. Em 2012, na mesma mostra Panorama que selecionou Bixa travesty, eles trouxeram Olhe pra mim de novo, um road movie sobre um homem trans que volta ao Nordeste de onde saiu mulher. Percebe-se, portanto, que Claudia e Kiko, em seus filmes e na maneira como enxergam o existir no Brasil contemporâneo, compreendem que o corpo é armadura e instrumento de construção de identidade, é plataforma discursiva e ferramenta política. E Linn da Quebrada, MC paulistana, juntou-se a eles para estraçalhar convenções e partilhar a criação em Bixa travesty.

“Este não é um filme sobre Linn, é um filme com Linn”, antecipa Kiko. “Bixa travesty fala de novos corpos, novas possibilidades de identidades de gênero, novas formas de olhar o mundo e repensar o que a gente tinha como fixo sobre que é ser mulher e o que é ser homem”, emenda Claudia. Ao longo de 75 minutos, Linn, Jup do Bairro e Liniker são mulheres que representam o feminino no mais amplo arco possível, empurrando dogmas, chacoalhando certezas e aliando performance artística a uma postura combativa para ratificar sua existência em um território notabilizado por sua homofobia, transfobia e LGTBfobia.

Ou seja, Bixa travesty é essencial para os tempos estranhos nos quais está imerso o Brasil. Tão livre na forma como Linn e Jup o são no palco, o filme se afasta da estética-padrão do documentário para propor janelas de diálogo em que Linn, ora como se estivesse num programa de rádio, ora ao revisitar fotografias e vídeos antigos, fala da vida e de como um garoto criado em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, foi aos poucos se apaixonando pelo seu corpo até se apropriar dele com a certeza de que queria mudá-lo. “Sinto que esse filme tem uma grande importância política e, para mim, fortaleceu meus processos de cura e de criação de forças e estabelecimento de redes com outras pessoas que vivem histórias e experiências semelhantes à minha. É um momento de conexão e fortalecimento político”, expôs a MC à Continente.

As estatísticas, contudo, ainda apontam que o Brasil talvez não saiba reconhecer, na sua inteireza, os corpos que se desviam das normas – corpos negros como os de Linn, corpos de “bichas pretas e gordas” como os de Jup, corpos andróginos como os de Liniker. Em Bixa travesty, tais corpos assumem a condição de “regra”, não a exceção.

“Sempre fomos vistos como corpos abjetos ou como corpos objetos, objetos de estudos acadêmicos, mas nesse filme eu fui um sujeito, não um objeto, e tive a possibilidade de criar junto. Sinto que esse filme também é meu. Você vê que faz sentido: não estou sozinha nesse momento de genocídio da população negra. Momentos de crise são perigosos, mas também são oportunidades de mudança, de iminência de outras coisas que podem acontecer. Quando acontece esse tipo de conexão, o filme se torna ponto de partida”, acredita Linn.

Empatia é um elemento crucial no cinema praticado por Claudia Priscilla e Kiko Goifman, seja nos projetos que borram as fronteiras entre ficção e documentário, como Filmefobia (2008), nos filmes em que se investigam outras questões endêmicas do país (como Atos dos homens, de 2006, em que Kiko busca entender uma chacina ocorrida na Baixada Fluminense) ou em produtos televisivos como o seriado Transando com Laerte. “E afeto também”, lembra a diretora. “Nossos filmes são pontuados por afeto. Bixa travesty é afeto e também como o afeto pode transformar tudo.”

Talvez uma das sequências mais emblemáticas do documentário não seja nenhuma de Linn e seu vigor performático sobre o palco, ou mesmo o momento em que se revela aos espectadores que ela passou por um tratamento quimioterápico em 2015, e, sim, o delicado instante de intimidade em que a MC e a mãe dividem um banho. Em uma entrevista num dos lounges montados no hotel que servia de quartel-general para a imprensa na Berlinale, Kiko se emocionou ao falar dessa cena para um jornalista português. “Talvez seja até meio um spoiler, mas vamos lá…”, brincava o cineasta.

Por que, no entanto, falar dessa cena seria um spoiler? Talvez porque, nas narrativas triviais dos clãs brasileiros, o que se vê, ainda, são as famílias que rechaçam seus frutos que fogem da heteronormatividade. Em Bixa travesty, o amor, o carinho e olhar de uma mãe para com sua filha, com imenso respeito e compreensão, transcendem os eventuais tropeços no uso do pronome feminino. É a política dos afetos, do cotidiano, a que precisa ser construída dentro de casa para, em seguida, tomar os corpos e jogá-los às ruas.“Queremos que o filme seja uma arma contra essa caretice que está acontecendo no Brasil, com censuras a exposições artísticas por movimentos de direita. O título já é pra provocar: se vierem para a briga, nós estamos aqui”, resume Kiko Goifman.

Então, o que significa, afinal, uma bixa travesty? A possibilidade de não precisar ser rotulado. Ambos, filme e sua força motriz, driblam a necessidade de classificação. “Bicha estranha/louca, preta da favela/quando ela tá passando/todos riem da cara dela/mas se liga, macho, presta muita atenção/senta… e observa/enquanto eu fumo minha erva/a tua destruição”, narram os versos de Bixa preta, recontando a epopeia diária de quem precisa se impor para sobreviver.

O instinto de sobrevivência da tranny fag do título em inglês, enunciada pelo mesmo jornalista alemão que não escondia sua curiosidade antes da sessão começar, conquistara Berlim. Pois o discurso de Bixa travesty irrompe do Brasil para o mundo, mas fala de corpos que traduzem a teoria queer de Judith Butler e encontra eco numa metrópole que se reinventou a cada década do século XX, muitas vezes sob o risco de desaparecer.

De São Paulo até Berlim são 10 mil quilômetros de distância, porém não havia barreira – linguística, racial, sexual – ao término da sessão. Linn da Quebrada, Claudia Priscila e Kiko Goifman entregaram sua Bixa travesty ao mundo e, em troca, naquela segunda-feira de fevereiro, ouviram de muitos (alemães, italianos, argentinos, suíços, canadenses, homens, mulheres, gays, lésbicas, trans) a mesma certeza que um dia balizou o camaleão David Bowie nas suas andanças por Berlim: We could be heroes just for one day. Podemos ser heróis, sim, e talvez somente por um dia, em Berlim, em São Paulo ou no Recife, mas e se todos os dias sairmos assim, montadas como Linn para espatifar preconceitos e provocar a mudança na sociedade? A revolução do corpo, pelo corpo, a partir do afeto e com o cinema, fluido e nada estanque como a vida: esta tem que ser a esperança.

*A repórter especial viajou ao Festival de Berlim com o apoio do Centro Cultural Brasil-Alemanha.