Da crítica de cemitério

Repensando a "morte do autor" 50 anos depois

TEXTO Eduardo Cesar Maia

04 de Dezembro de 2017

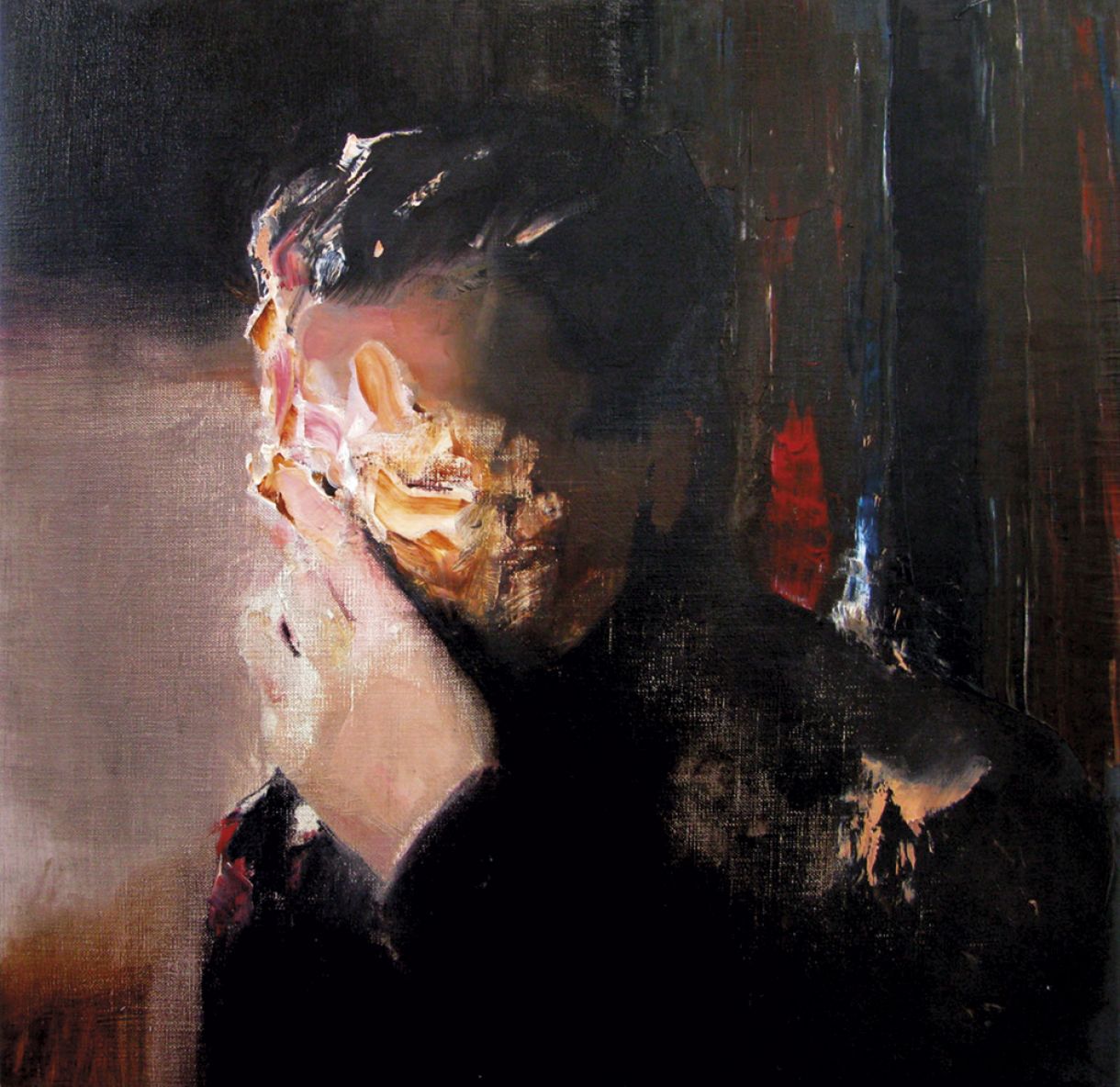

'Estudo n. 2, guerra de tortas', 2008

Pintura Adrian Ghenie/Reprodução

[conteúdo na íntegra (degustação) | ed. 204 | dezembro 2017]

Deixe-me ver se entendo – comentou um aluno. O que você me diz é que se digo algo em voz alta, sou eu quem o diz, mas se escrevo exatamente o mesmo num pedaço de papel, então é outra pessoa. É assim? Sim – disse. E a isso chamamos ficção. O aluno pegou seu caderno, anotou algo e me passou uma folha de papel em que dizia: “Esta é a maior imbecilidade que ouvi em minha vida”.

David Sedaris (Mi vida en rose, 2005)

Em artigo recente, intitulado A segunda morte do autor, publicado na revista Cult, o teórico da literatura Francisco Bosco lançou a seguinte pergunta: “A arte pode ser feita por programas de computador? Ou ela requer alguma dimensão específica e irredutivelmente humana?”. O questionamento de Bosco é desenvolvido num texto muito interessante sobre a possibilidade (ou impossibilidade) de que formas de inteligência artificial possam criar obras de arte verdadeiramente inovadoras e relevantes, ou sejam apenas capazes de elaborar composições baseadas na reorganização de informações prévias – o que excluiria, portanto, o ato criativo genuíno.

Admito de antemão que não tenho maiores conhecimentos técnicos para escrever aqui sobre qual valor artístico poderiam ter obras geradas por softwares autônomos (sem qualquer orientação humana na execução), e não me importa parecer conservador por desconfiar que essa suposta “segunda morte do autor” acabará se revelando mais um modismo intelectual de inspiração anti-humanista (como tantos houve no século passado!), tão idealista e abstrato quanto a primeira “morte”, decretada há meio século por autores (leiam bem: autores) como Barthes, Foucault e, posteriormente, Derrida. Seria possível especular aqui sobre a improbabilidade de surgimento de um gerador de obras cubistas de alto valor estético chamado e-Cubism, patenteado pela Microsoft; ou de um aplicativo com imaginação poética e capacidade metafórica lançado pela Apple. Mas não o farei… Por total incompetência em assuntos tecnológicos. Tentarei traçar aqui outro caminho, aproveitando a efeméride dos 50 anos da publicação do famoso ensaio de Roland Barthes – intitulado justamente A morte do autor – para retomar a discussão original, mostrar sua importância renovadora para a crítica literária, a permanência de sua influência e, principalmente, para problematizar alguns dos seus pressupostos filosóficos.

Como se sabe, no âmbito dos estudos literários, essa ideia teve grande difusão, e os motivos desse sucesso teórico são variados. Antes mesmo do já mencionado ensaio de Barthes, apresentado em um simpósio realizado em 1967 e publicado nos Estados Unidos, em inglês, no periódico Aspen (vol. 5-6), algumas correntes críticas já tinham ensaiado a possibilidade de prescindir, na explicação das obras, da figura do autor (a Nova Crítica e o Formalismo Russo, por exemplo), endossando o método do close reading (leitura cerrada), isolando a obra de seu contexto social e histórico, e, principalmente, descolando a interpretação literária das circunstâncias biográficas e do perfil psicológico dos escritores. No entanto, somente com a conexão filosófica entre fenomenologia e estruturalismo, realizada por pensadores como Barthes e Foucault, é que se pôde radicalizar a crítica ao subjetivismo a ponto de se pregar o fim da ideia de autoria. Mas já não se tratava somente de recusar o sujeito autoral, como já sugeriam linhas teóricas anteriores, senão de combater a concepção mesma de sujeito individual, base da tradição humanista.

Segundo o crítico belga Antoine Compagnon, no ótimo O demônio da teoria, “O autor foi, claramente, o bode expiatório principal das diversas novas críticas, não somente porque simbolizava o humanismo e o individualismo que a Teoria Literária queria eliminar dos estudos literários, mas também porque sua problemática arrastava consigo todas as outras”. Eliminar o autor significava, portanto, um logro revolucionário para a teoria, pois as principais noções literárias tradicionais se remetiam à noção de intencionalidade autoral. Descartava-se assim, com um só golpe, um fator de incerteza teórica (a subjetividade) e um valor político-ideológico (o individualismo) marcadamente burguês.

GOLPES NA CRÍTICA

Como sugeri anteriormente, um aspecto fundamental fortemente presente em diversas teorias e correntes filosóficas pós-modernistas se revela na crise das noções de sujeito e indivíduo, principalmente no âmbito das criações artísticas. A perspectiva humanista – da arte como forma de criação e recriação individual, como formação pessoal (Bildung) e, enfim, como uma atividade privilegiada de construção e aprimoramento do homem – foi colocada em descrédito tanto por razões teóricas como por considerações de ordem puramente ideológica. A ideia de “individualidade criadora” foi combatida por diversas correntes teóricas, sob a premissa de que fazer referência à autoria geraria um fator de insegurança filosófica para uma crítica que se pretendia científica. A perspectiva de Lévi-Strauss, expoente do estruturalismo, de que “a finalidade das ciências humanas não é constituir o homem, mas dissolvê-lo”, é bastante explícita e representativa dessa tendência.

A concepção de autor como criador, fundamental para a crítica humanista tradicional, passa a ser vista como um mero construto linguístico e ideológico de uma sociedade burguesa decadente, e qualquer manifestação da individualidade deveria ser encarada com desconfiança, como uma potencial ação tirânica e arbitrária, seja na arte, na literatura ou mesmo na crítica literária.

BARTHES E FOUCAULT

Nesse sentido, as concepções teóricas a respeito da linguagem e da literatura do crítico e pensador Roland Barthes e do teórico social e filósofo Michel Foucault são basilares para a compreensão da ideia de morte do autor. Com Barthes, por exemplo, como antes com Heidegger, há algo de problemático na descrição do fenômeno totalizante homem-linguagem-mundo. Ainda que sua direção-geral possa parecer correta, ao assinalar a totalidade do fenômeno linguístico em relação ao mundo humano, parece-me que o crítico francês, algumas vezes, e apesar da sutileza de seu pensamento, cai em uma espécie de exaltação hipostática que, paradoxalmente, ajuda a criar um tipo de essencialismo metafísico. Esses autores têm razão em afirmar que não há compreensão possível de mundo (e, portanto, nenhuma forma de conhecimento ou sentido) independentemente da linguagem, mas, em alguns momentos de entusiasmo retórico, exacerbam tanto essa noção que terminam praticamente imaginando a linguagem como entidade autônoma, que prescindiria dos homens concretos, dos indivíduos. Seus relatos filosóficos por vezes dão margem à compreensão da linguagem como uma nova deidade, que vive e existe acima dos homens, dotada de vontade própria.

Roland Barthes. Foto: Reprodução

A leitura desses pensadores frequentemente deixa a impressão de que a linguagem (entendida como sistema autossuficiente ou mera manifestação da ideologia) possui algo como uma vida própria, e que um homem (qualquer homem) não é senão um veículo temporal por meio do qual a linguagem se expressaria. Sob certa perspectiva, a ideia é rigorosamente correta, pois a linguagem efetivamente é um todo orgânico que ultrapassa qualquer homem individual; mas, por outro lado, é uma descrição absurda se não for matizada, pois a linguagem não é senão a dimensão da expressão social da vida desses mesmos homens concretos e, sem eles, não há linguagem. Acreditar, portanto, na autorreferencialidade absoluta é acreditar na autossuficiência da linguagem – o que configura uma aporia idealista evidente.

Para Foucault, que proferiu a famosa conferência O que é um autor, em 1969, o uso pragmático da linguagem está contaminado e dominado pela ideologia e a experiência direta (sensorial, por exemplo) já não pode realizar mudanças significativas no sistema linguístico: a linguagem é considerada um sistema da ideologia que só muda aparentemente – como diria o príncipe Fabrizio Falconeri – para permanecer exatamente igual. Seríamos, portanto, vítimas da ilusão referencial, assim como somos vítimas da ideologia burguesa. Está pressuposto, assim, que a realidade é uma convenção, um discurso previamente aceito; e que a linguagem é algo essencialmente inerte, já estabelecido e conformado, e não um fenômeno humano vital e pragmático, sujeito a modificações e inovações.

Michel Foucault. Foto: Reprodução

A MORTE DO AUTOR

No momento em que Barthes escreveu A morte do autor, a ideia de intencionalidade autoral já havia sido, como comentei antes, relativizada e fragilizada por outros teóricos e filósofos, mas a importância capital desse texto está na radicalização da proposta teórica. O pensador francês se opõe franca e abertamente a uma série de ideias consagradas pela crítica literária tradicional.

Em primeiro lugar, ele critica a concepção romântica de inspiração criativa e de literatura como confidencialismo, justamente porque é dessa noção que derivaria a ideia de que interpretar é encontrar o sentido que o autor pôs na obra, sobrando para o leitor simplesmente a possibilidade de encontrar (ou não) a forma verdadeira e única de ler, a que foi estabelecida por quem escreveu o texto. Para fundamentar sua objeção ao papel passivo do leitor estabelecido pela visão tradicional, Barthes utiliza o conceito de Escritura, que é “a destruição de toda voz, de toda origem”. Essa perda da identidade individual se deve à capacidade neutralizante da Escritura, que seria uma espécie de tecido de citações e referências a inumeráveis centros da cultura. O autor seria simplesmente uma localização por onde fala a linguagem, a qual se caracteriza pelos ecos, repetições, tautologias e intertextualidades.

O teórico francês afirma, genealogicamente, que “o autor é um personagem moderno”, que surge juntamente com a ideia romântica de gênio, a qual estaria ligada diretamente ao prestígio que o sujeito individual teria adquirido depois da Idade Média, com o humanismo renascentista, com os valores racionalistas e empiristas da Ilustração e com a fé na pessoa, recrudescida pela Reforma Protestante.

Contudo, para Barthes, simultaneamente herdeiro e agudo crítico de valores e concepções marxistas numa época de intensas polarizações ideológicas, a influência fundamental para a noção moderna de indivíduo proviria da ideologia capitalista, que era justamente o inimigo a ser combatido. Para ele, portanto, qualquer manifestação da individualidade (construto burguês) é uma ação tirânica, e a autoridade do autor seria uma das representações máximas dessa tirania. Assim, a Linguagem – a Escritura –, impessoal e anônima, substitui o autor como princípio produtor e explicativo da literatura.

Esse coquetel teórico refinado, por um lado, e contaminado por uma série de apriorismos ideológicos, por outro, levaria a uma desconfiança radical em relação ao poder referencial da linguagem. Quer dizer, a linguagem é tomada como um sistema autorreferente que não representa o mundo, senão somente a si mesma. Mas, é possível conceber uma linguagem autossuficiente? A radicalidade da proposição barthesiana o faz cair numa armadilha idealista ao pressupor a prioridade ontológica da linguagem; e o faz incorrer num contrassenso evidente, já que o homem tem desenvolvido historicamente a linguagem – que é algo vivo e dinâmico – para tratar de problemas que não pertencem exclusivamente ao âmbito da própria linguagem. Ainda que entendamos e aceitemos, com Wittgenstein, que nossa linguagem é o limite de nosso mundo, estaríamos numa posição distinta do radicalismo epistêmico e ideológico que subjaz à ideia de morte do autor.

Ainda segundo o ensaio, “o escritor se limita a imitar um gesto sempre anterior, nunca original”; é um mero rapsodo, um coletor de fragmentos, um organizador de algo prévio: nunca um criador de algo novo, como na concepção crítica tradicional e humanista. Porém, abdicar completamente da ideia de autoria se faz muito difícil quando pensamos em figuras e instrumentos literários tradicionais como metáfora, estilo, ironia, sátira ou refinamento formal – como compreendê-los sem relacioná-los à intencionalidade autoral? Ou vamos crer, de fato, que uma obra literária pode ser simples produto de arranjos combinatórios ou da mera organização de algo que já estava na linguagem? E aqui poderíamos nos remeter novamente – com um ceticismo ainda mais aguçado – ao artigo de Francisco Bosco e a ideia de criação artística realizada por computadores (a tal segunda morte).

Meio século depois do debate original, a expressão morte do autor ainda funciona como uma espécie de bandeira, ou melhor: uma estratégia retórica de defesa do leitor, pois o que permanece de mais interessante e atual nessa proposta teórica é a ampla liberdade que se concede ao ato interpretativo. Há uma infinidade de interpretações possíveis que não podem ser controladas por nenhuma autoridade última – nem mesmo a do autor do texto –, e é o leitor, portanto, que assume um lugar privilegiado e ativo no processo hermenêutico. Em sua origem, pois, a concepção é realmente instigante (a totalidade sistêmica e complexa que é a linguagem abarca uma rede de influências das que ninguém, por mais individualista e personalista que seja, pode se safar completamente); o problemático, no entanto, está no salto falaz – non sequitur – e na disjunção que se estabelece a partir da premissa teórica barthesiana (“o nascimento do autor tem de pagar-se com a morte do Autor”), que o faz negar radicalmente a relevância das contribuições do autor e de suas intenções aos estudos literários. Da mesma forma, a retórica anticapitalista que permeia os conceitos de Ideologia e Escritura, tampouco – e de nenhuma forma – pode ser inferida a partir da premissa teórica sobre a linguagem como metassistema, e funciona simplesmente como uma declaração de princípios políticos-ideológicos, mas não como uma argumentação intelectualmente consistente.

EDUARDO CESAR MAIA é critíco literário, mestre em Filosofia, doutor em Teoria da Literatura e professor da UFPE.