Orun Santana

Bailarino, coreógrafo, professor e pesquisador constrói sua trajetória artística a partir de sua ancestralidade e em parceria com o trabalho desenvolvido por sua família no projeto Daruê Malungo

TEXTO Erika Muniz

01 de Julho de 2020

O artista no seu espetáculo solo 'Meia Noite'

Foto LÍVIA NEVES/DIVULGAÇÃO

[conteúdo na íntegra | ed. 235 | julho de 2020]

contribua com o jornalismo de qualidade

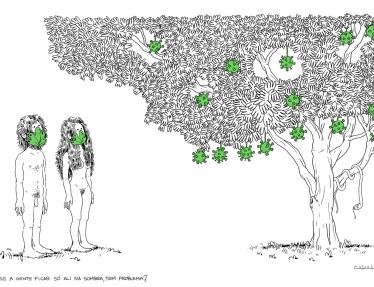

Em iorubá, oorun é o sol, a luz maior. Orunmilá é a divindade oracular do destino. Sua comunicação acontece através do jogo de ifá, também conhecido como jogo de búzios. É aquele capaz de conhecer e desvelar o destino de cada um. Essas palavras e outras brincaram na mente de Vilma Carijós e Gilson Santana, o Mestre Meia Noite, quando engravidaram do primeiro filho, e logo buscaram um dicionário iorubá para escolher o nome da criança, no intuito de preservar a comunicação com suas ancestralidades.

Consultaram essas e outras palavras, mas, a cada vez que aleatoriamente abriam o livro, caía na página de oorun e seu potente significado. Interferência divina ou não, naquele momento de suas vidas, eles realmente procuravam mais luminosidade para a caminhada que enfrentariam. Quando o menino nasceu, em 1990, a decisão foi, então, batizá-lo de Orunmillá, que também é chamado de Orun. Um ano depois de sua chegada, seria a vez de Obailê, a “guerreira da casa”, costurar-se ao tecido familiar.

Orun e Obá cresceram num ambiente de intimidade com as vivências culturais. É que, antes de os dois chegarem ao mundo, Vilma e Mestre Meia Noite já haviam criado o Centro de Educação e Cultura Daruê Malungo. Desde 1988, o espaço leva capoeira e outras artes à comunidade de Chão de Estrelas, localizada na fronteira entre o Recife e Olinda. Durante toda a infância, era comum que os dois filhos ficassem por perto, observando e brincando enquanto os pais ensinavam ou iam se apresentar. Até ficarem maiorezinhos e, assim, poderem participar das aulas e ações junto às outras crianças do local.

Aos 29 anos, Orun Santana é bailarino, coreógrafo, professor, pesquisador e pai de Lótus, de nove. Sua intensa relação com a dança fez com que experimentasse também outros caminhos na arte, como a atuação cênica, a criação de personagens, o canto e a percussão. Essa maneira tão integrada de dançar, cantar e explorar instrumentos é uma das heranças de suas vivências no Daruê Malungo. Porém, mesmo reconhecendo-se nessa amálgama, é na dança que ele costuma encontrar seu ponto de partida. “Foi dançando que eu quis tocar melhor pandeiro, berimbau, zabumba e investigar minha voz”, diz, durante um de nossos encontros.

Tocando percussão durante as vivências com o Daruê Malungo.

Foto: Acervo pessoal

Na infância, Orun com a mãe, Vilma Carijós, e a irmã Obailê.

Foto: Acervo pessoal

No final dos 1980, antes de o Daruê desenvolver-se em várias expressões culturais de matriz afro-brasileira, a primeira ideia dos cocriadores do espaço era criar um local que oferecesse somente o ensino da capoeira. O lugar se chamaria Capoeira Malungo, naquele momento. Mas não foi preciso muito tempo de atividade para que os dois artistas percebessem o quanto outras manifestações agregavam potências à realidade de muitos jovens e adultos que frequentavam o espaço. Assim, nasceria o que, há mais de 30 anos, é o Daruê Malungo, cujo significado é “companheiros de luta”, em iorubá. Desde então, a juventude de Chão de Estrelas tem a oportunidade de vivenciar formas vivas dos desdobramentos culturais da diáspora negra – termo para o deslocamento forçado de africanos escravizados entre os séculos XVI e XIX – através da memória de seus corpos. Conectando-se, assim, a esse fragmento importante da ancestralidade brasileira.

“Nós temos a memória coletiva consciente, mas o que não conseguiu ser dito, gritado, escrito, nós conseguimos acessar através da dança. Tem algo que a gente sabe que existe, já entrou em extinção verbal ou existencial, mas o corpo traz essas memórias”, defende o artista pernambucano Lucas dos Prazeres, outro desses “de corpo inteiro”, cuja trajetória se alinha à de Orun. Os pais de Lucas, Dona Conceição dos Prazeres e Edvaldo Matias, são da geração de bailarinos de Vilma Carijós e Mestre Meia Noite, por isso, os filhos já convivem há bastante tempo. Ambos desenvolvem trabalhos autorais em linguagens com enfoques distintos – um, mais ligado às sonoridades e ao canto, o outro, mais associado ao corpo e suas potências –, porém, repleto das vivências artísticas com suas respectivas famílias.

***

A capoeira segue sendo a base das atividades do Daruê. Aliás, quem transita por essa prática secular costuma desenvolver conhecimentos e a habilidade de improvisar. Numa roda, é preciso que o jogador esteja sempre atento e concentrado. O corpo de capoeirista é “cheio de desafios”, como diz o próprio Orun. “Tem que saber quando ir, quando voltar, abaixar-se ou atacar. Em que momento pode invadir, sair e dar uma volta… O que você fizer, tem retorno em como vou reagir, e o contrário também. É preciso estar atento ao ritmo para saber o que ele lhe diz. Se o berimbau bater, tem que terminar. É muita coisa ao mesmo tempo. E eu entendo a vida muito através da capoeira”, declara.

Sempre que mergulha na pesquisa de expressões de outras origens – isto é, as que não são provenientes da diáspora negra – como a dança contemporânea, por exemplo, Orun leva tudo o que aprendeu, ensinou e construiu no terreno do Daruê Malungo. Por não ter começado nas aulas de balé clássico, dança moderna, ou mesmo em contemporânea, como acontece com grande número de bailarinos e coreógrafos, quando chegou a essas referências, já trazia na memória do corpo os aprendizados construídos nas manifestações de origem popular – capoeira, afoxé, samba, maracatu e outros.

Orun e seu pai, Mestre Meia Noite. Foto: Andrea Leal/Divulgação

Desse modo, sua performance é distinta e singular. Ao improvisar nos ensaios de contemporânea, por exemplo, seus movimentos chegavam a ser considerados “diferentes”, causando até estranhamentos. Essas distinções, porém, tornaram-lhe, posteriormente, referência em dança afro na cena recifense.

Ainda sobre a capoeira, prática que estrutura o fazer artístico de Orun, importante lembrar que, durante quase três séculos, foi proibida no território brasileiro. Expressão da luta, liberdade e resistência dos africanos escravizados neste país, a atividade era o principal recurso de defesa, desde o século XVII, de povos de quilombo. Somente durante o Estado Novo, nos anos 1930, as rodas foram oficialmente liberadas, de modo que a capoeira tornou-se uma modalidade esportiva pelo Conselho Nacional de Desportos (CND). “E graças a mestras e mestres que trabalharam nesse sentido de legitimar; por exemplo, Mestre Bimba”, pontua Orun.

Em 2008, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) inscreveu a capoeira no Livro de Registro das Formas de Expressão. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), por sua vez, aprovou, em novembro de 2014, um documento que prescreve a prática como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade.

Entre percalços e conquistas desse importante elemento da cultura brasileira, com muita ginga, a capoeira é uma maneira crítica de saber mais sobre o Brasil. Ao vivenciá-la – porque é mais do que uma prática –, possibilita-se o acesso a expressões orais, corporalidades e outros jeitos de construir pensamento, que durante muito tempo não apareceram nos livros de História, ou mesmo constaram de modo representativamente insuficiente. Consciente desse potencial, Orun percebe que, quando joga, ensina os movimentos e elementos desse fazer ancestral, conecta-se à memória de outros corpos. Com a capoeira, inclusive, ele cria conexões com alguns amigos da infância no Bairro de Chão de Estrelas, que, infelizmente, não estão mais aqui para contar, eles mesmos, suas próprias narrativas.

O entendimento de como expressões de nossa matriz cultural resguardam narrativas históricas e evidenciam muito de nossa ancestralidade, além da compreensão de que o racismo estrutural é latente na sociedade, foi sendo lapidado em Orun desde muito cedo. A vida de sua família sempre foi simples, em Chão de Estrelas, mas como seus pais ensinavam em escolas particulares, ele e Obá, sua irmã, estudaram em instituições privadas e consideradas de qualidade. Assim, o menino Orun conheceu duas faces de uma mesma cidade, em que as diferenças econômicas e sociais se apresentavam diariamente. Enquanto, pelas manhãs, ele convivia e estudava com os amigos do colégio, que na maioria pertenciam às classes médias ou a famílias com sobrenomes conhecidos em Pernambuco, nos outros turnos, o jovem realizava as atividades do Daruê Malungo e brincadeiras com meninas e meninos de seu bairro, cujas realidades eram bem diferentes das dos amiguinhos de sala.

“Meus colegas de escola estão vivos e a maioria dos meus amigos de infância, de Chão de Estrelas, estão mortos ou presos. São poucos os que ainda estão trabalhando oito horas por dia ou fazendo algo na comunidade”, conta. Essas distinções econômicas que pôde perceber até hoje circunscrevem sua visão de mundo e repercutem em suas escolhas políticas enquanto artista e pesquisador negro.

O olhar afiado pelas durezas do mundo real fez de Orun um artista inquieto. Já chegou, por exemplo, a se perguntar por que para ele foi possível dedicar-se profissionalmente à arte (mesmo que financeiramente ainda precise equilibrar suas atividades com a docência), mas para outras pessoas de Chão de Estrelas, que frequentaram o Daruê, com vivências parecidas com as suas, não houve as mesmas oportunidades. Esse questionamento provoca-lhe sobre a importância de usar suas conquistas como meio de levar outras e outros juntos com ele. “É como se estivesse sempre conquistando territórios com a minha arte. Uma coisa puxa a outra. Eu vou e depois vem alguém. E quando essa pessoa sair, vem mais alguém”, diz.

Outro legado do Daruê Malungo em sua vida foi o ensino. As aulas não acontecem de uma maneira única, rígida e simplificada, mas as experiências vão sendo construídas nos encontros, respeitando as vivências trazidas por cada um. Em Chão de Estrelas, no espaço criado por seus pais, acontece também desse modo. Quem faz ou já fez parte do Daruê considera que lá não se aprende apenas a tocar instrumentos percussivos (alfaia, xequerê, gonguê, tarol, ganzá, ilú, atabaque e outros), pois também se desenvolvem nas danças, além de ter contato com as simbologias que costuram cada uma das expressões artísticas trazidas. Teoria e prática são difundidas, tornando-se parte do todo.

***

Durante muito tempo, os moradores de Chão de Estrelas não receberam a assistência a direitos fundamentais garantidos pela Constituição. Investimentos em saúde, educação, lazer, moradia, segurança e saneamento básico sequer existiam. Até o início dos anos 2000, segundo moradores mais antigos, as ruas da comunidade não eram asfaltadas. Poucas eram as casas de alvenaria, o Canal do Arruda era fator de risco (continua sendo, devido à quantidade de lixo), e a locomoção era difícil, já que só existia uma linha de ônibus passando no local.

Nos primeiros anos do Centro de Educação e Cultura Daruê Malungo, por conta da falta de escolas e creches nas proximidades, muitas crianças eram alfabetizadas no próprio centro cultural e encaminhadas às instituições de ensino dos bairros vizinhos. Nesse contexto, um trabalho como o desenvolvido por Vilma Carijós, Mestre Meia Noite e seus parceiros sempre teve importante papel de transformação social, cultural e política na região. De modo evidente, tornou-se uma espécie de ressignificação daquele território, a partir das ações da população civil e da arte.

“Para a dança ou a percussão, não importa se você é rico ou pobre, a arte lhe dá oportunidade de encontrar outras possibilidades, abre os horizontes. Quando o jovem está em um trabalho cultural, vê que tem outras possibilidades que não são o vício e o tráfico. Mesmo que não passem por uma universidade, uns já estão trabalhando. A gente tem um aluno que começou aqui, Gustavo, que teve oportunidade de ir para fora e agora está em Portugal, numa companhia de dança de lá”, relata Vilma Carijós.

***

Orun Santana atualmente mora com sua companheira Natalie Revorêdo. Parceira na vida e também na arte, ela desenvolve pesquisa a respeito da iluminação enquanto elemento performático da cena, além de ser uma referência nesse trabalho de palco do Nordeste. Ela assina projetos de vários artistas, como Flávia Pinheiro, Flaira Ferro, Juliano Holanda, e também a iluminação de Meia Noite (2018), espetáculo solo de Orun.

Viver de arte independente no Brasil não é fácil. É preciso “gingar e estar sempre em movimento”, como sugere a simbologia da capoeira. Ele se equilibra entre a vida de professor e de artista, buscando viabilizar suas criações através de projetos. E, por isso, sua rotina costuma ser preenchida por aulas, ensaios, propostas para editais e outras atividades do ofício, além do tempo com seu filho Lótus.

No Centro de Educação e Cultura Daruê Malungo, Vilma Carijós, mãe de Orun, recebe tanto os jovens quanto os visitantes com bastante acolhimento. Na entrada do terreno, localiza-se o Centro de Pesquisa Angola Janga, que funciona como sala de aula e de leitura, e é onde Jandira, irmã do Mestre Meia Noite, costuma ler para crianças. O som de alfaias e de outros dispositivos percussivos preenchem o espaço da casa 18 na Rua Passarela.

As aulas de danças e de instrumentação acontecem no grande salão de ensaios, localizado na parte interior do espaço. Nas paredes, pinturas de Oxalá, Xangô, Oxum e Iansã, orixás-guias do Daruê Malungo, abraçam o local. “Quem aprende aqui, compartilha o conhecimento com as novas gerações”, conta Vilma Carijós. É só ver como Orun compartilha com seus alunos seus aprendizados para saber que isso realmente acontece.

O professor e seus alunos, durante oficina de dança.

Foto: Hugo Coutinho/Jacaré Filmes/Divulgação

Nos anos 1990, o salão de ensaios do Daruê Malungo recebia, sempre aos sábados, apresentações artísticas em tom de celebração, mas que também funcionavam como estímulo para os jovens da comunidade se interessarem pela cultura. Entre espetáculos marcantes do período, presentes na memória do bailarino até hoje está O jogo da dança. A partir de músicas ao vivo, capoeira e várias danças populares, a narrativa era conduzida pelos personagens Mateus e Bastião, do cavalo-marinho. O Mateus, aliás, merece destaque, pois desde as primeiras vezes que Orun o assistiu, ainda criança, encantou-se com tamanha esperteza.

***

Durante mais de uma década, Vilma Carijós e Mestre Meia Noite dançaram no Balé Popular do Recife, fundado pelo coreógrafo André Madureira. No caso dela, também integrou o Caboclinho Carijós, daí surgindo seu nome artístico. Vilma dançou até os sete meses de gravidez. “Só parei quando o figurino não cabia”, comenta, entre risos. Numa das viagens, a primeira internacional que Vilma Carijós participaria, em 1987, a equipe recifense foi se apresentar na França. Nesse mesmo período, o casal estava se mudando para a casa do pai de Meia Noite, que lhes concedeu um terreno em Chão de Estrelas, para construírem seu lar. No ano seguinte, mais precisamente no dia 5 de outubro de 1988, o mestre embarcou para um encontro de bailarinos negros em Costa do Marfim, Nigéria e Benin, a convite da Unesco.

“Naquela época, quando se viajava ao exterior, era possível comprar uma cota de dólares, que valia muito e quase duplicava o valor. Dei todo o dinheiro que ganhamos com as apresentações na França para ele comprar. Quando voltou, ao invés de construirmos a nossa casa, fizemos o Daruê Malungo”, relembra Carijós. O dinheiro que ganharam com a dança se multiplicou na viagem ao continente africano de seus ancestrais.

Há sete anos, Orun Santana dá aulas de danças populares para crianças do Educação Infantil e Fundamental 1, na Escola Arco-Íris, localizada na Várzea. Ao menos por enquanto, além das apresentações, é assim que consegue manter-se financeiramente. Ensinar, no entanto, também acaba por desafiá-lo enquanto artista, a partir das trocas com outros corpos e outras narrativas. “Ser professor me ajudou a entender os olhares e a modificá-los, reorganizar as coisas práticas em coisas não práticas. Lidar com pessoas diferentes, lugares diferentes, estruturas diferentes. Mas ser professor de crianças é ainda mais potente, pois elas se encantam. É uma reação muito verdadeira, se não fosse, nem daria certo”, explica Orun. Ouvi-lo falar sobre isso é praticamente como se falasse de sua própria infância. Por isso, ele continua levando o Daruê Malungo consigo para suas aulas, ao reconhecer em cada pessoa suas potências ímpares e perceber a tradição como um lugar de transformação, e não algo inerte.

Em 2009, Orun ingressou no curso de Dança, da Universidade Federal de Pernambuco. Aquele era o primeiro ano de oferta dessa graduação na UFPE. Talvez por isso, o corpo docente, em plena formação, ofereceu a maior parte do referencial bibliográfico vinculado a expressões culturais de origem europeia, sem que a pluralidade de vozes necessária fosse suficientemente ofertada. Com o tempo, a maturação e o acesso às teorias pós-coloniais ocupando cada vez mais esses territórios, o artista acredita que outras maneiras de pensar, viver e olhar para o mundo venham oferecendo transformação ao ambiente acadêmico.

Mas, para além da graduação, outras formações e vivências construíram sua trajetória, como quando participou de grupos de dança na cidade. Ao longo de uma década, essas experiências contribuíram para o seu autoconhecimento artístico, e sobre quais rumos estéticos e políticos pretendia com seus trabalhos. Em 2009, estudou balé clássico e outras linguagens num curso temporário oferecido pela Compassos Cia. de Dança. A experiência rendeu um convite para participar dos espetáculos Sobre um paroquiano (2011), inspirado no texto Um paroquiano inevitável, do dramaturgo Hermilo Borba Filho, e Desencaminhado (2007), dirigido por Ivaldo Mendonça.

Em 2013, Orun foi convidado pela bailarina e coreógrafa Maria Paula Costa Rêgo a substituir o Mestre Joab Jó, no espetáculo Travessia (2009), do grupo Grial, dirigido por ela. A linguagem coreográfica desse grupo é marcada pela relação entre os saberes de brincantes de tradições populares e as criações contemporâneas. Suas contribuições se estenderam até 2015, participando da equipe de A barca (2012), espetáculo com base cênica no cavalo-marinho em diálogo com histórias da cultura ocidental como Romeu e Julieta, Dom Quixote e outras.

No conjunto de suas vivências, uma viagem foi bastante significativa para sua formação.

Enquanto ele pesquisava na internet, conheceu o trabalho da coreógrafa, bailarina e mestra beninense Germaine Acogny, autora de Danse africaine (1980) e fundadora da École de Sables, no Senegal. O encantamento foi tamanho, que o fez procurar vídeos e textos sobre o que ela vinha desenvolvendo. Até que, em 2015, ele soube de uma residência artística disponibilizada pela instituição fundada por Acogny. Como seria seu mês de férias, julho, decidiu se inscrever na seleção e passou. “Foram 15 dias de curso, mas fiquei um tempo lá ainda. Todos os dias dançando, de manhã, à tarde e à noite com professores africanos fodas. Depois disso, muita coisa mudou. Fiz uma participação no Fórum Nacional de Performance Negra, em Salvador, que me abriu alguns nortes e, naquele ano, eu decidi que faria o meu primeiro solo.”

A partir daí, aconteceriam os processos de criação de Meia Noite, lançado em 2018, em que Orun assina direção e sobe ao palco acompanhado somente de instrumentos percussivos e outros objetos, como trigo, água, colete e cabeça de boi. O espetáculo propõe reflexões acerca da ancestralidade masculina e fragilidades nas relações familiares. Inevitavelmente, quem conhece sua família, associa o título a seu pai; mas a relação com o feminino, sobretudo a partir de sua mãe, está bastante presente. Engana-se, porém, quem pensa que se trata apenas de uma homenagem ou referência pessoal, já que há também questionamentos sobre ser pai, homem e negro em uma sociedade patriarcal e racista. A base coreográfica desse solo é a capoeira, mas percorre outras expressões que costuram a vida dele, inclusive a dança contemporânea.

As relações familiares nem sempre são fáceis ou simples. Há certos momentos em que a complexidade desses laços se impõe, e o que resta é aprender a entendê-la. Ser filho de dois importantes bailarinos da cena artística local, além da arte e herança genética, renderam, muitas vezes, comparações, elogios ou cobranças por parte do público e pessoas próximas. Em um período da juventude, isso chegou a incomodá-lo, pois queria reconhecimento pelo que ele próprio fazia. Embaraços de vida desse tipo facilmente são transformados em potência artística.

Assim, nasceria o argumento para a criação de Meia Noite, espetáculo de Orun Santana.

Ensaio fotográfico para o espetáculo Meia Noite.

Foto: Amanda Pietra/Divulgação

Circular com sua arte é algo que ele tem procurado, já que entende a importância de públicos diversos conhecerem seu trabalho, história e, consequentemente, um pouco a do Daruê. Em 2018, com a montagem já amadurecida, ele se apresentou em Petrolina, Rio de Janeiro e São Paulo, no Itaú Cultural da Avenida Paulista. Entretanto, levar o que tem “feito no mundo” para onde tudo começou é sempre como “voltar para casa”. E isso envolve um sentimento entre o acolhimento e a vontade de seguir em frente, perscrutando outros rumos.

“Quero ser ponte. Esse corpo que vai para outros lugares e alcança outros espaços para levar energia para esses cantos. Quero voltar com algumas conquistas através desse e de outros espetáculos. O que a gente não pode ficar é ilhado. Mas, ser ponte, que vai de um lugar a outro”, define Orun Santana.

ERIKA MUNIZ, jornalista.