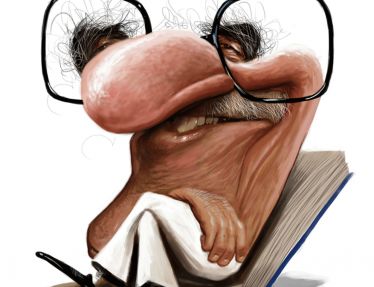

Primeira comunhão: José Cláudio, Ipojuca, década de 1930

Imagem Acervo pessoal/reprodução

[conteúdo da ed. 195 | março 2017]

Meu octogésimo quinto ano. “A gente sabe que está chegando na estação”, disse Carybé num dos nossos últimos encontros. Sem que isso pudesse preocupá-lo, creio. Carybé sempre foi muito saudável de corpo e alma, forte, alto, atlético. Eu, meio balofo. Suas últimas palavras: “Me f...” As de Hermilo Borba Filho ao menos são publicáveis: “Assim não dá”. Arnaldo Pedroso d’Horta achava que a gente morria quando queria.

Morro de pena das pessoas que, quando eu morrer, vão morrer de saudades de mim: minha mulher, meus filhos, minhas netas, minhas irmãs, meus amigos, parentes e até quem nunca me engoliu. Minha morte será um acontecimento muito próximo para todas essas pessoas e não um conto de fada, de ouvi dizer. Há como um eco dentro de vocês, o corpo todo confirma, é a maldita querendo se instalar, tomando providências, estabelecendo pontos. É ela que se aninha num jogo de dissimulações mas, dessa vez, não um jogo sem consequências. Senhor rei mandou dizer que você está na vez. É hora é hora, camarado. Vamo-nos embora pra Ilha de Maré.

Uma coisinha aqui, outra acolá. Uma coceirinha na canela, um cansaçozinho, você dorme, dorme, dorme e o cansaço não passa, disposição que você não mais alcança apesar de ter dormido as horas necessárias. A cama continua a chamá-lo, querendo convencê-lo de que seu lugar é ali, você tem esse direito, você deve começar a pensar em não se levantar mais. Antes, você voltava para a cama, dormia um pouquinho e se lentava inteiro. Hoje continua metade lá. O trabalho com horário ficou para trás. Você agora pode tudo, isto é, você agora não pode nada.

E dizer que as pessoas vão morrer de saudade, eu que sempre zombei de sentimentalismos! Quem morreu, morreu. Nesse ponto penso como os ianomâmis, como ouvi dizer: lá, é pecado gravíssimo falar, lembrar de quem já morreu. Por isso que sempre achei que sentir saudade era errado. Mesmo para lembrar momentos felizes.

Quando digo que as pessoas vão morrer de saudades de mim, eu é que já não sou mais o mesmo, eu é que já estou morrendo de saudades de deixá-las. Não sei se entre os ianomâmis é aceito sentir saudade por antecipação, isto é, enquanto vivos todos os implicados como faço agora, quando ainda não morri mas já estou pensando nas saudades daqueles que ficarão se lembrando de mim. Bem, de qualquer maneira isso não passa de narcisismo. Mas sempre tem servido para alguma coisa: enchi minha casa de corrimãos, em cada degrau dentro de casa, no box do banheiro, na escadaria que dá para a rua, aliás neste caso, ideia da amiga Madeline, e que deu lugar a todos os outros.

Deixei de estar furando dedo para medir o açúcar. Ontem me surpreendi perguntando a Leonice minha mulher quantos anos durou o pai dela desde que cortou um dedo, depois a perna, porque talvez esse seja o meu destino. Talvez eu deva voltar a comer folha em vez de comida. Bem que o amigo Zezito Pedrosa me disse: “Quando você tiver raiva de uma pessoa, deseje que ela viva muito”.

Meus pais queriam que eu fosse gente. Só que no elenco de homens de prol do meu pai não constava “pintor”. Ele já idoso, eu numa última tentativa de convencê-lo de que pintura era profissão, por acaso tendo recebido o cheque pelo pagamento de um quadro, mostrei a ele. Dono de loja que fora a vida inteira, ele examinou frente e verso e, convencido de que era cheque de verdade, me devolveu perguntando: “Quem foi o besta?”

Lembro, como se fosse de outra encarnação, camisa de seda creme de manga comprida, abotoadura. Quando menino, claro. Primeira comunhão com jaquetão de casimira azul-marinho, calor danado, tive de apanhar para vestir. Não havendo colégio em Ipojuca, meu pai deve ter pago uns bons trocados para me botar interno no Colégio Marista aqui no Recife. No princípio deu certo. Primeiro de classe. Mas não tive raça para me manter nesse pedestal. Ou não tive apoio. Com treze anos, sem ter em quem confiar, tomei a resolução de abdicar desse trono por uma questão de sobrevivência. Vem daí a minha derrocada, talvez. Fui botado no gelo assim que minha foto saiu na revista Salve Maria como primeiro de classe. Ninguém falava comigo. Davam dedada e chulipa, que é dar tapa nas nádegas com as costas da mão, e quando eu me virava todos ficavam sérios como se nada tivesse ocorrido. Em qualquer jogo ou lugar que eu entrasse os outros saíam. Chutavam minhas canelas, às vezes meninos maiores. Diziam que eu era “o peixinho” do titular da classe Irmão Tomás. Eu tive até que aprender a ser malcomportado. Deixava de dar as respostas certas para tirar notas mais baixas. Certa vez um dos professores chegou a conversar comigo, perguntando o que estava havendo. Se eu dissesse, era um suicídio. Aprendi a me comportar mal para ir de castigo, ficar de pé ou escrever quinhentas linhas. Certa vez o diretor, Irmão Carlos Martínez, espanhol, me pegou pelos braços e me deu uns sopapos, uns balanços, como para me acordar. Não adiantou. Minha transformação foi tão radical que não sei se não havia dentro de mim razões mais profundas. Era axiomático que os homens da família de minha mãe nunca deram para nada. Ela própria vivia repetindo isso. Meu pai dizia que eu não negava que era sobrinho de Filó, meu tio Philogônio, na época tido como farrista. O fato de eu ter abandonado os estudos na Faculdade de Direito para ser pintor, somente vinha confirmar o que todos sabiam, apesar da fama de “inteligente”.

Inteligente ou não, fui sim inteligentíssimo em fazer na vida aquilo de que gostava. Disso nunca me arrependi. E também por causa disso, creio, a terra me tem sido leve, embora se use a frase para quem já morreu. Mas não vou morrer um dia? Infelizmente não aconteceu no que Abelardo da Hora acreditava, que iam descobrir o segredo da morte, que ninguém ia mais morrer. Aqui pra nós, também creio. ![]()