O diálogo entre os povos teatrais

Um dos primeiros meios de comunicação mundial, o teatro fez circular globalmente culturas e informações para além-mares, antes das mídias eletrônicas existirem

TEXTO Clarissa Macau

01 de Julho de 2016

"Anteriores ao cinema, à internet e à TV, representações teatrais foram dos primeiros instrumentos para o intercâmbio de realidades estrangeiras"

Ilustração Karina Freitas

[conteúdo da ed. 187 | julho de 2016]

“Falamos da globalização enfaticamente desde os anos 1990. Mas esse processo começou bem antes. Ao observarmos as grandes navegações e depois as linhas aéreas deslocando pessoas entre potências mundiais e outros países, notamos o consequente crescimento da comunicação cultural no mundo. Qual a importância do teatro nessa história? É o que nós queremos saber”, diz o teatrólogo Christopher Balme, à frente do projeto História Global do Teatro, promovido pela Ludwig Maximilians Universität de Munique, Alemanha. O mundo está na quarta fase da chamada globalização, o conceito que designa a integração entre sociedades intercontinentais econômicas, políticas e culturais. Anteriores ao cinema, à internet e à TV, representações teatrais foram dos primeiros instrumentos para o intercâmbio de realidades estrangeiras.

No século XIX, por exemplo, as produções artísticas não apenas tratavam de difundir cultura, mas eram fábricas de dinheiro e fama. A primeira atriz a ser considerada uma estrela mundial foi a francesa Sarah Bernhardt, célebre pelas cenas de morte impecáveis. A integrante da companhia Comédie Française se apresentou na Europa, Oceania e viajou nove vezes aos EUA de navio, com peças de autores franceses importantes, como o trágico neoclássico Jean Racine e o realista Victor Hugo. Sarah passou pela primeira vez no Brasil em 1886. A sua vinda foi anunciada por toda a imprensa carioca e os ingressos dos seus espetáculos esgotaram rapidamente na capital do império.

Balme vê esse fenômeno pontual como um motivador da globalização. “Sarah ajudou a circular o próprio nome pelo mundo e acabou popularizando a cultura francesa. Caso contrário, hoje não conheceríamos a peça Fedra, de Racine, no Brasil ou na Austrália”, observa.

Excursões que atravessavam o Atlântico se mostravam como negócio lucrativo a companhias que não recuavam diante do cansaço de longas viagens, perigo de doenças como a febre amarela ou das condições precárias para apresentações. Em carta a amigos, registrada no artigo Uma francesa nas terras dos papagaios (2011), de Ezequiel Gomes, Sarah Bernhardt descreveu o Brasil: “Mas que teatro! Ratos e camundongos por toda a parte. Luzes tão fracas, que cenas matutinas parecem ter lugar à meia-noite. Não há acessórios, apenas um sofá duro que me arrebenta as costas. Contudo tenho rido muito”.

Os primeiros casos de diálogos artísticos internacionais aconteceram séculos antes, nos anos 1500, quando o Brasil e o continente americano tinham sido recém-descobertos. Grupos italianos de commedia dell’arte, compostos por amantes do improviso cênico, viajavam por recônditos lugares do planeta fugindo das instituições religiosas – a Igreja não aceitava os princípios renascentistas dos brincantes, que não colocavam a religião como motivo central das peças – e, é claro, em busca por dinheiro num universo que já ensaiava o capitalismo. “A commedia dell’arte configura a antiguidade da globalização, que começou com Cristóvão Colombo, em 1492, através do descobrimento do Novo Mundo, do tráfico de escravos e das colonizações, originando os novos países e os encontros entre eles, que se intensificaram no século XIX, com as criações tecnológicas dos navios e do telégrafo”, situa Balme.

Com o passar dos séculos, diferentes nações travaram contatos através de acordos econômicos, manifestações artísticas e também conflitos. Países mais novos, como o Brasil, ou aqueles que se encontravam em decadência, como Portugal, a partir do século XVI, copiavam os hábitos culturais cosmopolitas de Londres, Berlim, Paris, Moscou e, posteriormente, Nova York, cidades situadas em países vencedores de batalhas como a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais.

Hoje, estudiosos apontam como formato teatral mais globalizado o gênero musical de peças americanas da Broadway (Nova York), como O Rei Leão e Cats, largamente consumidos como franquias milionárias espalhadas pelo globo. Balme opina: “Quando rodamos o mundo e percebemos a tendência de um produto que está em Pequim e é produzido por outros profissionais de forma idêntica no Rio de Janeiro, notamos o risco da padronização que a globalização pode causar”.

O educador da Royal Holloway University de Londres, Dan Rebellato, trata o termo globalização no seu livro Teatro e globalização (2009) como o meio de gerar lucros apenas aos investidores da indústria cultural. Já o intercâmbio de informações é definido por ele como cosmopolitismo. “Se confundirmos os dois termos, parece que, ao criticarmos capitalismos globais, somos contra o diálogo intercultural. O cosmopolitismo é o crescimento da empatia para com os outros e suas artes”, afirma.

Autora do artigo Teatro, paisagem e territórios (2012), Silvana Garcia observa que, se pensarmos na globalização como hegemonia de certos modelos, não estamos falando de teatro universal: “A arte pode ser um lugar para transformar o ponto de vista, deslocar o que se tornou hábito, e promover contrapontos às práticas dominantes”.

EUROCENTRISMO

O território europeu tem sido o mais fértil terreno para a interação do teatro. “Enquanto algumas manifestações teatrais, sobretudo do Oriente, mantinham seus segredos guardados, o europeu facilitou o acesso comunicacional. Estabeleceu critérios pedagógicos e didáticos desde a Idade Média; o teatro como catequese, como espelho da sociedade, como formador de opinião”, explica o professor de Artes Cênicas da UFPE e encenador João Denys.

Em meados do século XIX e começo do XX, os atores brasileiros se queixavam da chegada de trupes europeias de Portugal ao Brasil. Os artistas portugueses ocupavam espaço físico, econômico e conquistavam o público nativo. Organizadora do livro Rotas de teatro entre Brasil e Portugal (2012), a carioca Maria Helena Werneck conta que, no início dos anos 1800, houve um hiato artístico no país preenchido por estrangeiros. “Intelectuais apostavam na presença portuguesa para sanar a falta de novidades, mas acabaram se decepcionando. Os portugueses não queriam correr o risco de fazer uma renovação teatral e deixar de produzir dinheiro. O que se fazia era o que havia de sucesso no mundo inteiro e a intenção era mais divertir que educar”, afirma. O repertório cênico vinha de Paris, a principal referência artística daquele momento, que exportava dramaturgias do melodrama, romantismo e, com sorte, alguns acessórios tecnológicos de iluminação.

O realismo, retratando a burguesia com seus conflitos sociais, e as comédias do Teatro de Revista – ambos oriundos da França – fizeram florescer o gosto pelos estudos teatrais no Brasil. No livro Factos e impressões (1922), a atriz portuguesa Lucinda Simões comenta: “Todos os artistas (de palcos portugueses e brasileiros) são franceses de coração. O regulamento que nos dirige é o da comédie française”. Apesar de o realismo não ter durado muito tempo no país, vencido pela popularidade das comédias, produziu importantes obras, como Demônio familiar, de José de Alencar.

Embora a França tenha a proeminência na formação das plateias e mesmo da crítica teatral, há uma base eurocêntrica nessa constituição. “Dionísio, da Grécia, Shakespeare, da Inglaterra, Stanislavski, da Rússia, Brecht, da Alemanha, Grotowski, da Polônia.” Ao refletir sobre isso, o dramaturgo e autor da peça Regurgitofagia (2004), o carioca Michel Mellamed comenta: “O que chamamos de teatro europeu parece algo tão vasto e em diálogo tão estreito com a nossa produção, que parte do melhor teatro europeu está sendo feito no Brasil e vice-versa, hoje em dia”.

Mesmo as produções contemporâneas mais prolíficas de teatro, como as norte-americanas, foram tocadas pela cultura europeia. Segundo o pesquisador de dramaturgia americana, o nova-iorquino David Savran, “os musicais de Nova York originaram-se de culturas de imigrantes de classe operária da Irlanda, Inglaterra, Rússia e Alemanha, com suas operetas”. Muitos desses europeus que chegaram a Nova York, a partir de meados de 1880, possuíam ascendência judaica. Eram poetas, músicos e atores que levaram ao país óperas populares e o teatro iídiche, originando as peças da Broadway que, além de entreter, instruíam a audiência sobre temas como o preconceito social. Integram esse perfil peças como Of thee I sing, com libreto de George Gershwin, que teve a primeira montagem em 1931, e O violinista no telhado, de Joseph Stein, musical que ficou sete anos em cartaz nos EUA, desde sua estreia em 1964.

“Os imigrantes eram tidos como invasores. Indesejados no universo da economia, os judeus se lançaram em negócios próprios e expressaram o que sentiam através da arte, acabando por dominar este setor na América. Ajudaram os afro-americanos a criar a musicalidade jazz, muito empregada nos espetáculos, e exportaram talentos para o cinema hollywoodiano”, esclarece David Savran.

Após o período de guerras, os EUA tornaram-se a principal vitrine artística ocidental. Tennessee Williams, autor de Um bonde chamado desejo (1947) – entre outros que fugiam aos padrões das peças da Broadway, calcadas na moral e nos bons costumes, como Eugene O’Neill e Arthur Miller –, começou a ser encenado em outros países, estimulando o pensamento sobre os valores sociais de esquerda. No livro Panorama do rio vermelho – Ensaios sobre o teatro americano moderno, a teatróloga Iná Camargo Costa menciona que “montagens de Miller e Williams feitas por companhias de Cacilda Becker e Tônia Carrero se tornaram mitológicas entre nós (brasileiros)”.

OS ORIENTAIS

Já o teatro oriental, que valoriza o gesto e o ritual antes da palavra do drama, como se dá com o Nô japonês e Kathakali indiano, até hoje se mantém conhecido e praticado em pequenos círculos, fora do seu universo de origem. O Japão, por exemplo, por suspeitar que os missionários europeus visassem a conquistas políticas em seu território, manteve-se insulado por dois séculos, até 1858. Após sua abertura, houve troca de saberes.

“As traduções de peças europeias e americanas no Japão motivaram o surgimento dos shingeki, dramas modernos de influência ocidental. Certa época, houve culto ao dramaturgo norueguês Henrik Ibsen, autor de Casa de bonecas, que influenciou os japoneses no ódio às instituições e à moral burguesa, trazendo também discussões feministas em suas peças de tese realista, que exortavam as mulheres a participar do mundo”, afirma Darci Kuzano, autora de Os teatros Bunraku e Kabuki: Uma visada barroca (2011).

Artistas vanguardistas ocidentais, como Bertold Brecht, do Teatro Épico, e Antonin Artaud, do Teatro da Crueldade, foram tocados pelo orientalismo em suas obras. “Creio que o cerne do encantamento recíproco Oriente-Ocidente foi porque os ocidentais se encantaram com o antirrealismo oriental e os japoneses se surpreenderam com a novidade do realismo ocidental. Conceitos como existência (“Ser ou não ser”, de Hamlet), liberdade e Era Moderna, adquiridos nos Estados Unidos e na Europa, inexistiam nos países orientais”, diz Kusano.

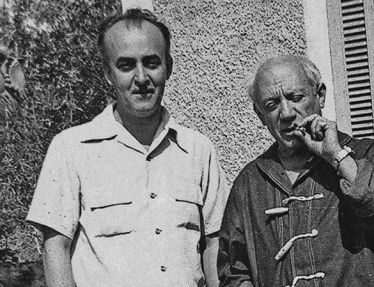

Em 1899, o grupo do performer japonês Otojiro Kawakami foi o primeiro a chegar à América e Europa. Aplaudido por artistas como Sarah Bernhardt e Pablo Picasso, adaptava seu trabalho a um modelo de teatro ocidental, transformando cenas, antes introspectivas, em melodrama ou em lutas com samurais. No Japão, suas peças mais famosas foram de influência europeia, como uma produção de Otelo, de William Shakespeare. O japonês o achava perfeito para insinuar críticas políticas. “Nos anos 1960, jovens do teatro contemporâneo alegavam que o teatro nipônico havia perdido a sua identidade de tanto imitar o Ocidente. Os diretores Tadashi Suzuki, Shogo Ohta e Juro Kara voltaram a dar ênfase ao desempenho físico dos atores, como na época dos teatros tradicionais”, conta Kusano.

FESTIVAIS

No século XX, e também nestes primeiros anos do XXI, as turnês das companhias de teatro de país em país foram paulatinamente substituídas pelos festivais, que se espalharam pelo mundo. “É uma circulação mais restrita de público, constituído de artistas e pesquisadores. A lógica econômica resiste de modo diferente. O que é mercantilizado são os valores estéticos, como o experimentalismo e os recursos tecnológicos na cena”, esclarece a professora e pesquisadora de artes cênicas Maria Helena Werneck.

“Hoje, no lugar dos empresários que convocavam os atores para as travessias oceânicas, existem curadores estrangeiros que assistem aos espetáculos em diferentes países para convidar grupos ao seu continente”, diz Werneck. Alguns sucessos mundiais de trabalhos brasileiros surgiram assim, como o Macunaíma (1978) do TBC. Outro exemplo é a peça Dizer aquilo que não pensamos em línguas que não falamos, do Teatro da Vertigem, que foi para o festival francês de Avignon, em 2014. “Os principais festivais acontecem na Europa, mas o teatro contemporâneo americano também tem sua força. Os dois eixos do norte são os mesmos de sempre, lá está o dinheiro, a liberdade para experimentação com o financiamento de diferentes formas”, completa.

A criadora da revista virtual de teatro Questão de Crítica, Daniele Ávilla Small, comenta aspectos positivos da globalização: “Lidamos com a crescente aceleração da informação. Se a informação está na frente do conhecimento e se a aceleração está acarretando déficit de experiência, então o teatro, que é um lugar de resistências à aceleração, pode oferecer uma experiência singular. O teatro é o lugar de parar, de desligar o celular, de olhar e de escutar, de pensar e perceber. A globalização talvez só faça o teatro ter mais valor”. ![]()